Содержание

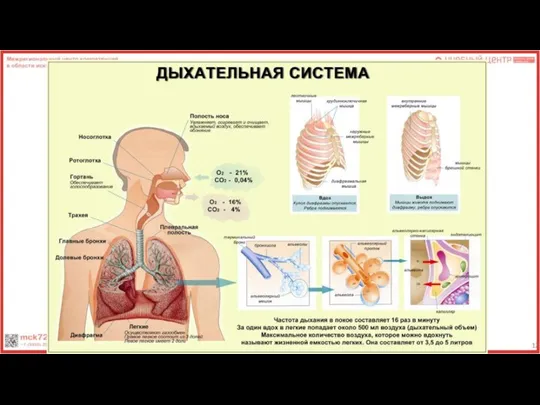

- 2. Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, выведение углекислого газа и использование кислорода клетками

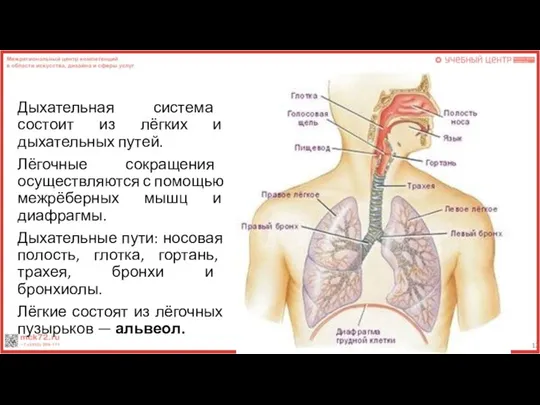

- 3. Дыхательная система состоит из лёгких и дыхательных путей. Лёгочные сокращения осуществляются с помощью межрёберных мышц и

- 4. Верхние дыхательные пути начинаются носовой полостью. В слизистой оболочке находится много кровеносных сосудов, за счет чего

- 5. Из гортани воздух попадает в трахею. На уровне 4-5-го грудного позвонка трахея разветвляется на два бронха.

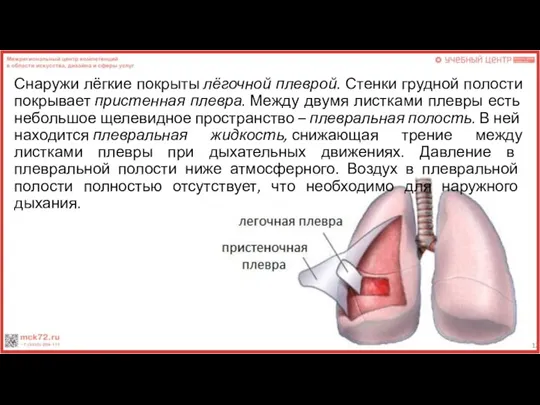

- 7. Снаружи лёгкие покрыты лёгочной плеврой. Стенки грудной полости покрывает пристенная плевра. Между двумя листками плевры есть

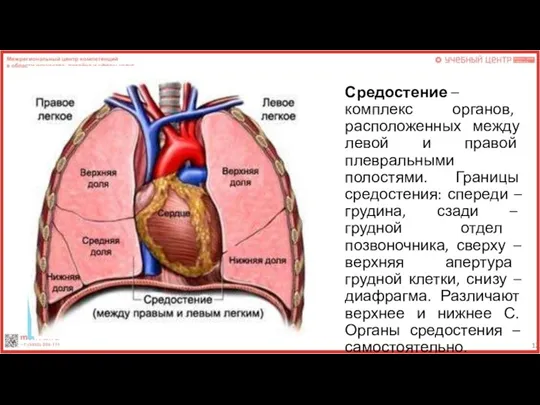

- 8. Средостение – комплекс органов, расположенных между левой и правой плевральными полостями. Границы средостения: спереди – грудина,

- 9. Голосовой аппарат человека Поперёк гортани натянуты эластичные голосовые связки. Между ними находится голосовая щель. При напряжении

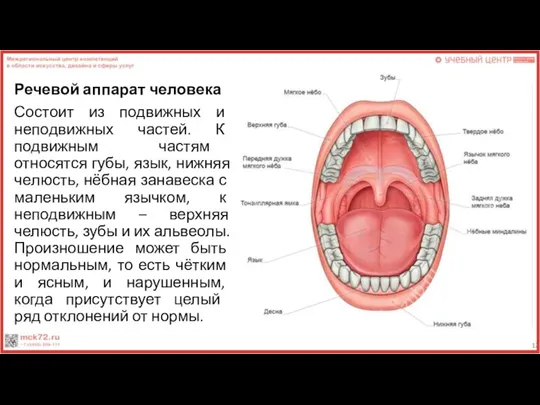

- 10. Речевой аппарат человека Состоит из подвижных и неподвижных частей. К подвижным частям относятся губы, язык, нижняя

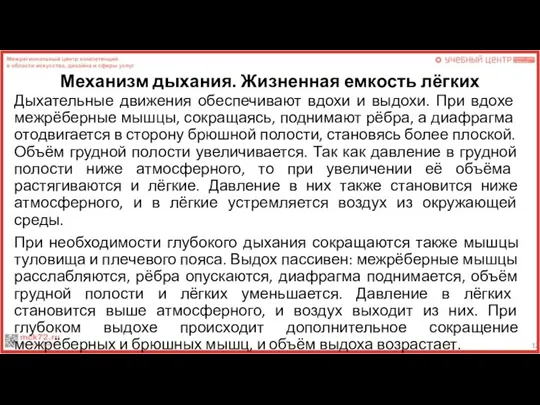

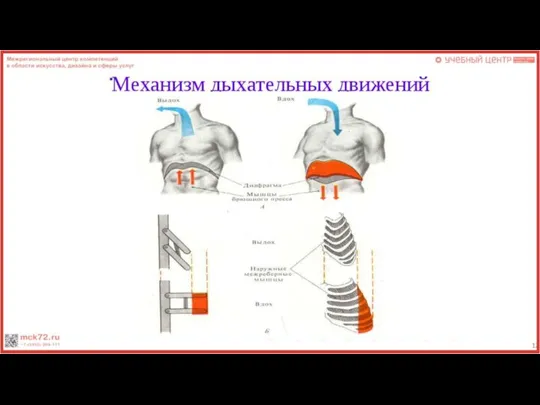

- 11. Механизм дыхания. Жизненная емкость лёгких Дыхательные движения обеспечивают вдохи и выдохи. При вдохе межрёберные мышцы, сокращаясь,

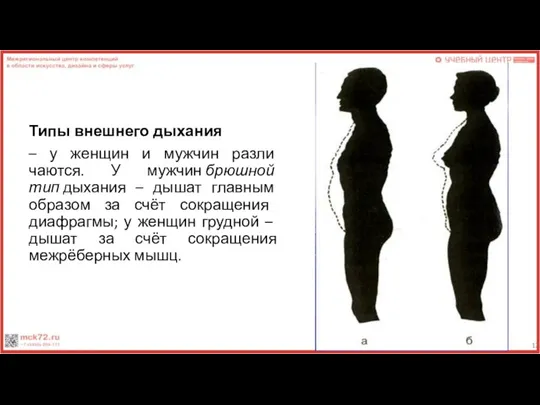

- 13. Типы внешнего дыхания – у женщин и мужчин различаются. У мужчин брюшной тип дыхания – дышат

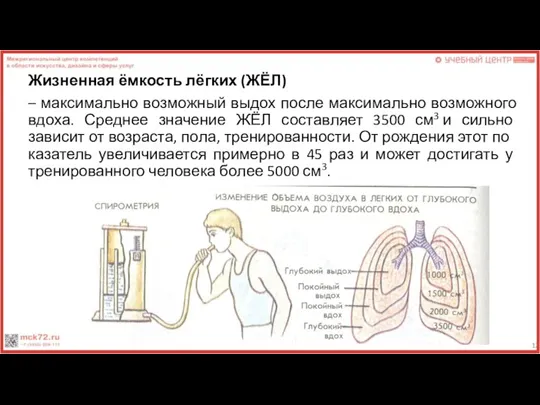

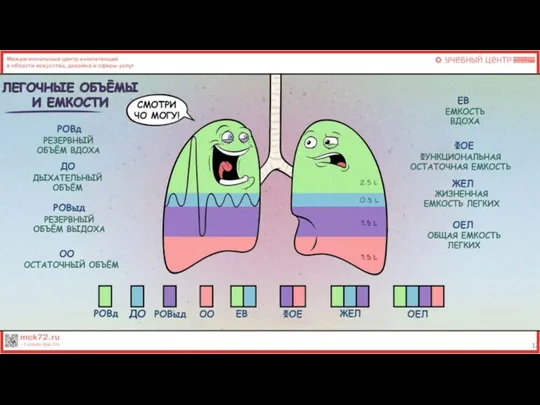

- 14. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ) – максимально возможный выдох после максимально возможного вдоха. Среднее значение ЖЁЛ составляет

- 15. Лёгочные объёмы В состоянии покоя человек вдыхает и выдыхает около 500 см3 воздуха – дыхательный объём.

- 17. Газообмен в лёгких и тканях других органов В межклеточной жидкости и в клетках кислорода значительно меньше,

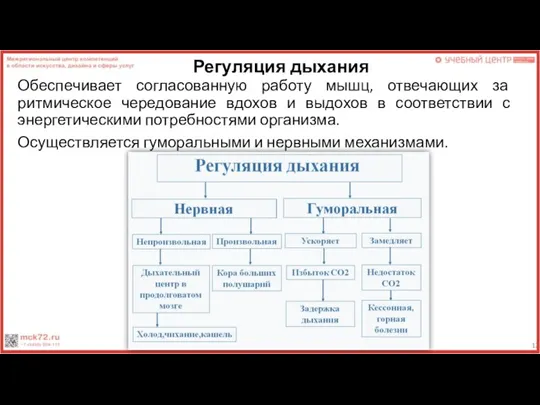

- 18. Регуляция дыхания Обеспечивает согласованную работу мышц, отвечающих за ритмическое чередование вдохов и выдохов в соответствии с

- 19. Нервная регуляция осуществляется благодаря дыхательному центру, расположенному в головном мозге. Дыхательный центр находится в состоянии постоянной

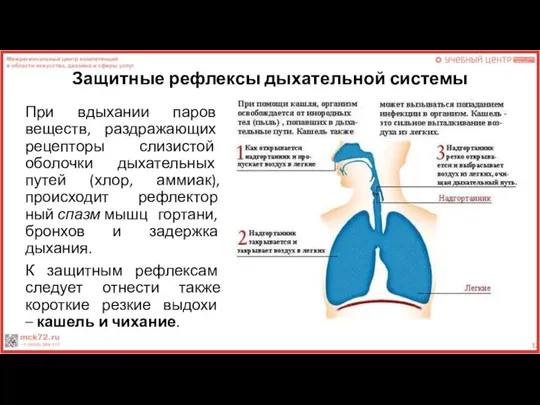

- 20. Защитные рефлексы дыхательной системы При вдыхании паров веществ, раздражающих рецепторы слизистой оболочки дыхательных путей (хлор, аммиак),

- 22. Скачать презентацию

Тип Круглые Черви

Тип Круглые Черви Биосфера

Биосфера Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности Строение осевого скелета: позвоночник

Строение осевого скелета: позвоночник Лабрадор

Лабрадор Популяционная морфология и генетика. Актуальные направления исследований в популяционной генетике

Популяционная морфология и генетика. Актуальные направления исследований в популяционной генетике Статическая и динамическая механика легких

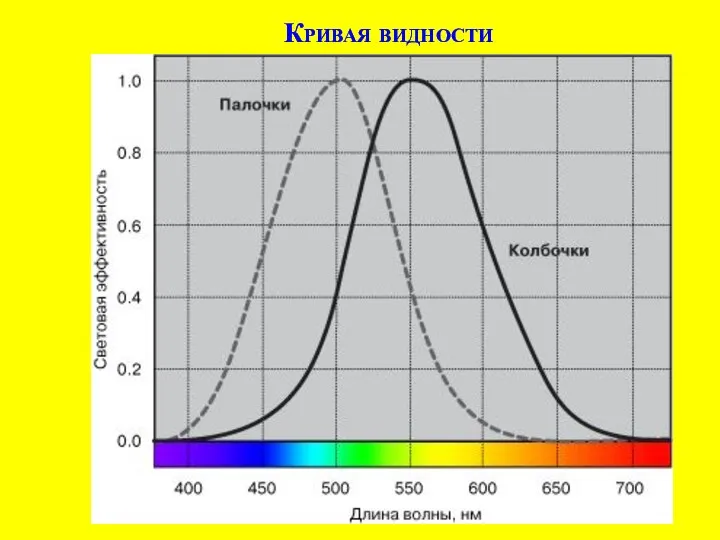

Статическая и динамическая механика легких Г. фон Гельмгольц (1821 – 1894) - цветовое зрение

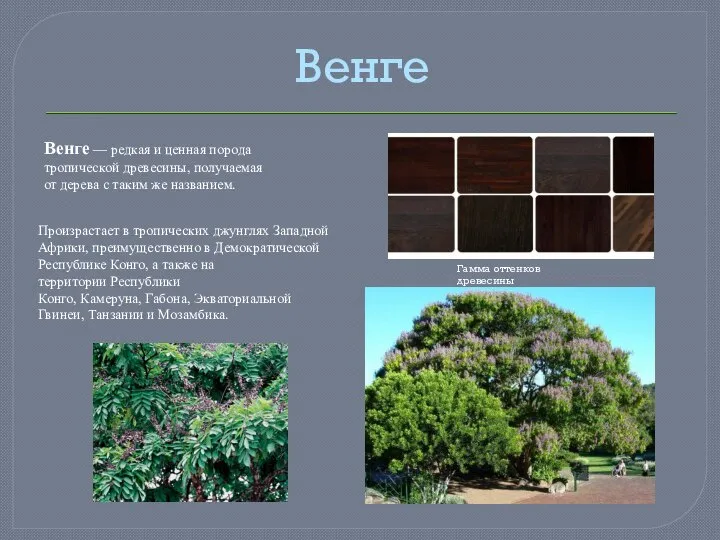

Г. фон Гельмгольц (1821 – 1894) - цветовое зрение Венге — редкая и ценная порода тропической древесины

Венге — редкая и ценная порода тропической древесины Агамы

Агамы Семейство сложноцветные (астровые)

Семейство сложноцветные (астровые) Коштар осорам

Коштар осорам Презентация на тему БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Презентация на тему БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ  Кровообращения глазного яблока

Кровообращения глазного яблока Дыхательная система

Дыхательная система Водоемы и рыбы Омской области

Водоемы и рыбы Омской области Класс насекомые. Общая характеристика

Класс насекомые. Общая характеристика Тип плоские черви

Тип плоские черви Органы чувств человека. Строение уха

Органы чувств человека. Строение уха ОКРУЖАЮЩИЙ МИР _САНИТАРЫ ЛЕСА_ 3 КЛАСС

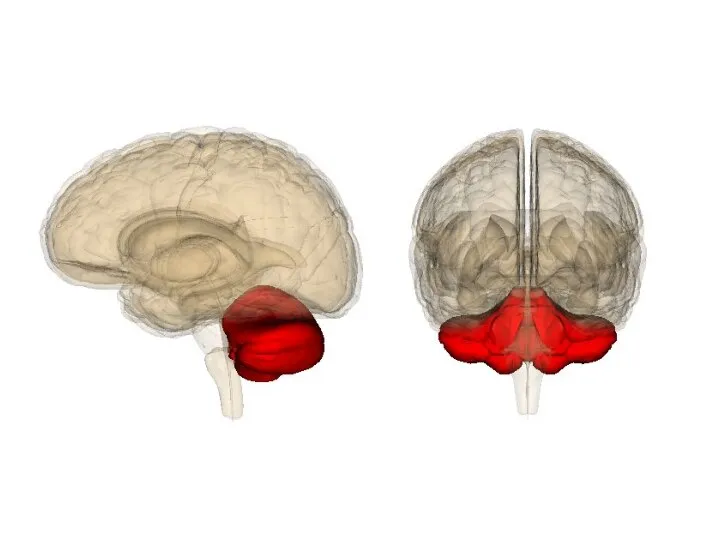

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР _САНИТАРЫ ЛЕСА_ 3 КЛАСС Мозжечок

Мозжечок Система крови

Система крови Животный мир леса. (2 класс)

Животный мир леса. (2 класс) Шляпочные грибы

Шляпочные грибы Виды плодов

Виды плодов Физическая культура и организм человека

Физическая культура и организм человека Презентация на тему Органы цветковых растений

Презентация на тему Органы цветковых растений  Био-арт. Генная инженерия

Био-арт. Генная инженерия