Содержание

- 2. Онтогенез Это индивидуальное развитие особи, совокупность ее взаимосвязанных преобразований, закономерно совершающихся в процессе осуществления жизненного цикла

- 3. У многоклеточных животных, размножающихся половым способом, онтогенез подразделяется на эмбриональный (от образования зиготы до рождения или

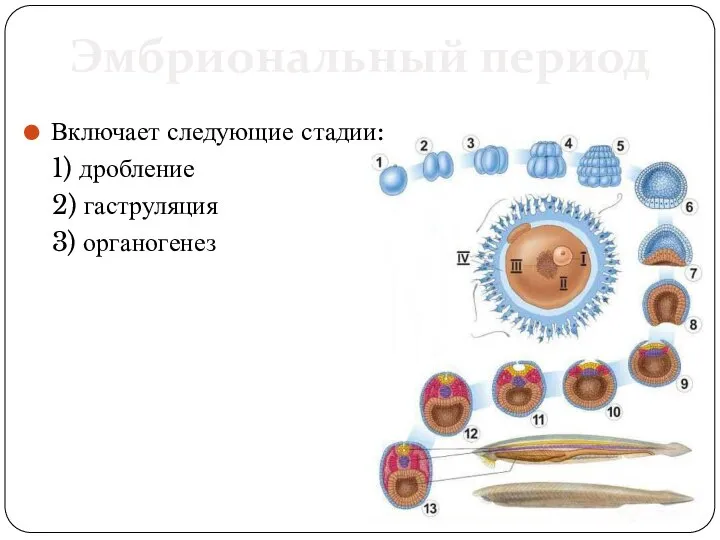

- 4. Эмбриональный период Включает следующие стадии: 1) дробление 2) гаструляция 3) органогенез

- 5. I. Стадия дробления Дробление — это ряд последовательных митотических делений зиготы, в результате которых огромный объем

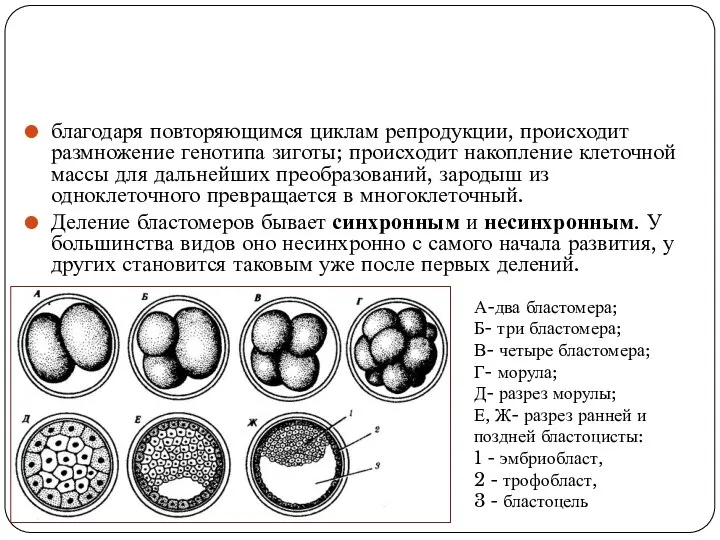

- 6. Биологическое значение процесса дробления благодаря повторяющимся циклам репродукции, происходит размножение генотипа зиготы; происходит накопление клеточной массы

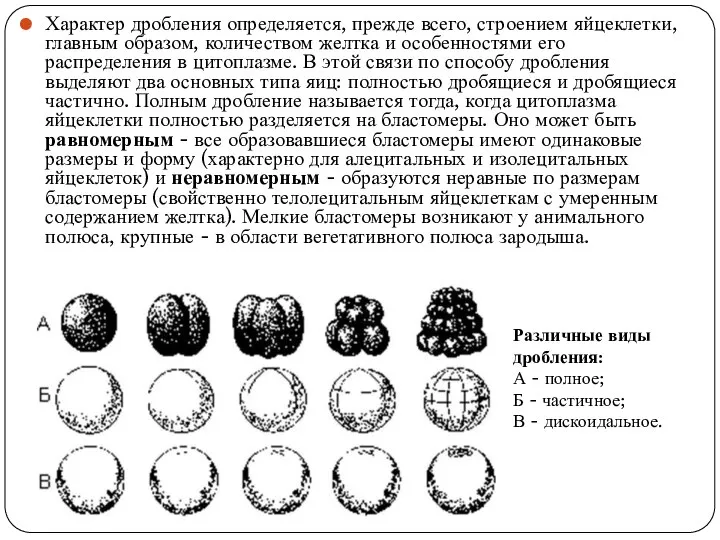

- 7. Характер дробления определяется, прежде всего, строением яйцеклетки, главным образом, количеством желтка и особенностями его распределения в

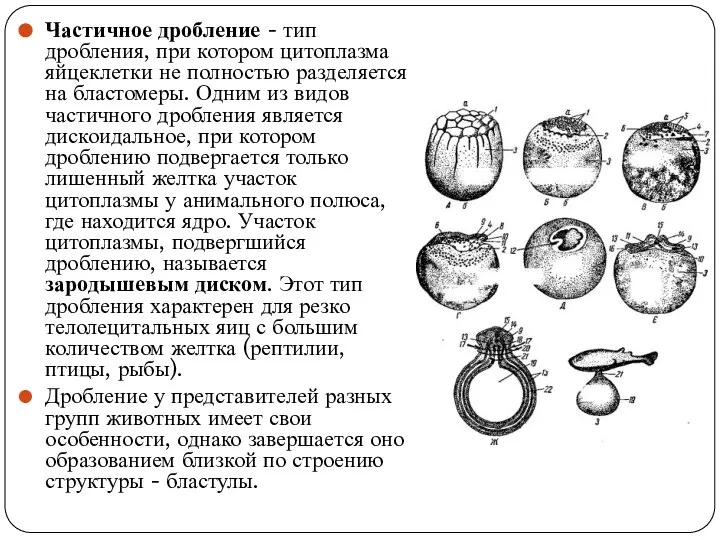

- 8. Частичное дробление - тип дробления, при котором цитоплазма яйцеклетки не полностью разделяется на бластомеры. Одним из

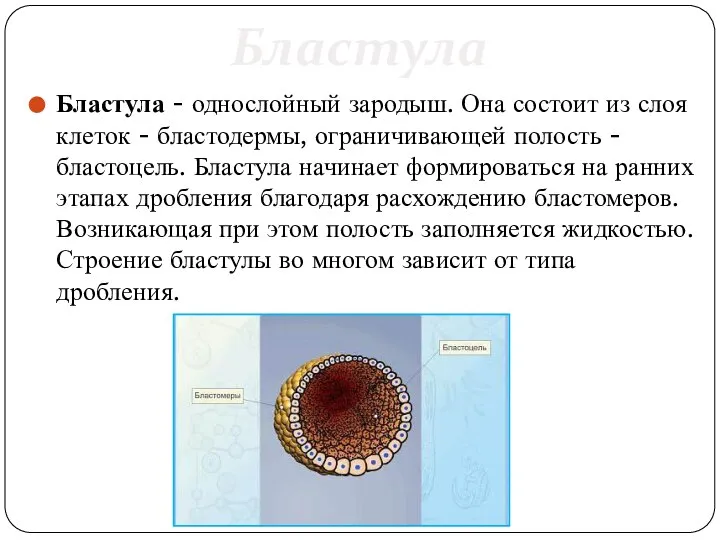

- 9. Бластула Бластула - однослойный зародыш. Она состоит из слоя клеток - бластодермы, ограничивающей полость - бластоцель.

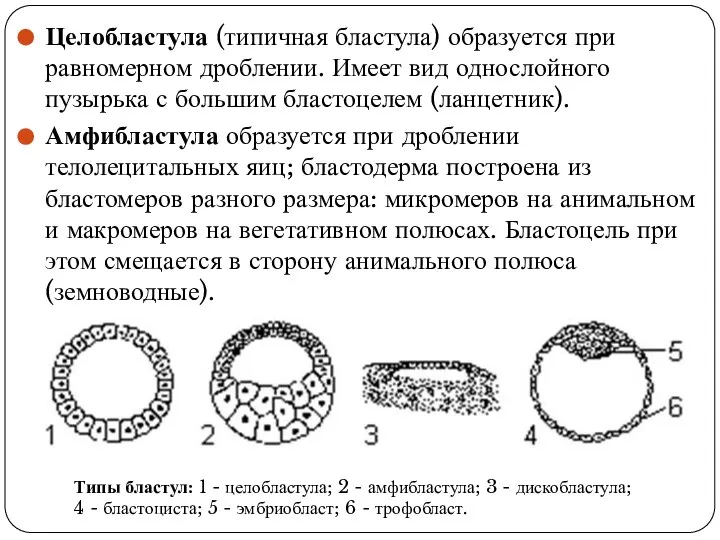

- 10. Целобластула (типичная бластула) образуется при равномерном дроблении. Имеет вид однослойного пузырька с большим бластоцелем (ланцетник). Амфибластула

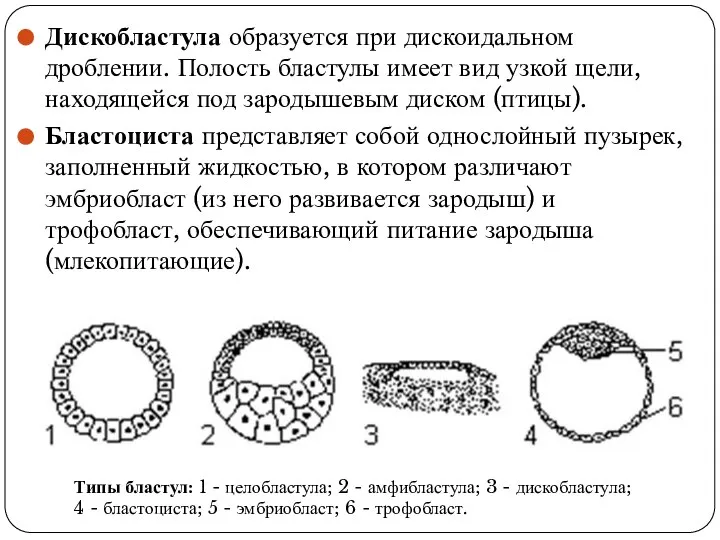

- 11. Дискобластула образуется при дискоидальном дроблении. Полость бластулы имеет вид узкой щели, находящейся под зародышевым диском (птицы).

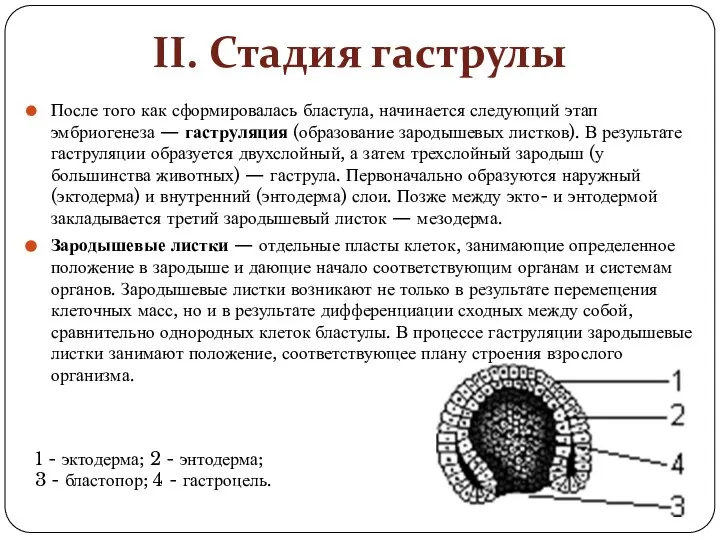

- 12. II. Стадия гаструлы После того как сформировалась бластула, начинается следующий этап эмбриогенеза — гаструляция (образование зародышевых

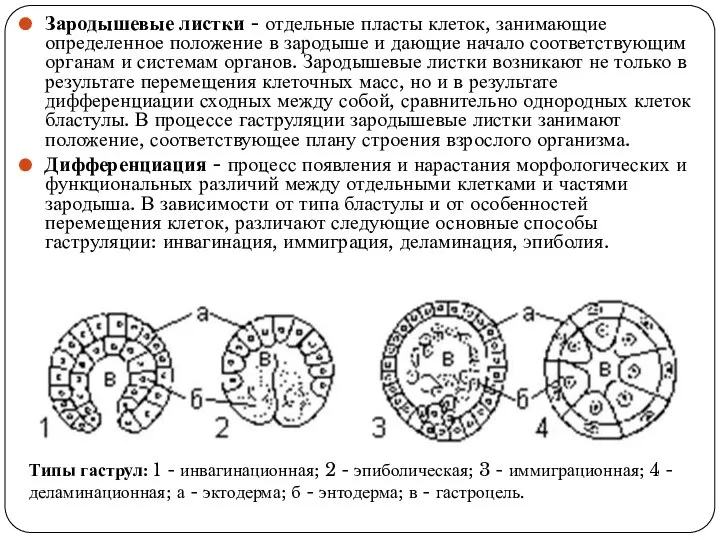

- 13. Зародышевые листки - отдельные пласты клеток, занимающие определенное положение в зародыше и дающие начало соответствующим органам

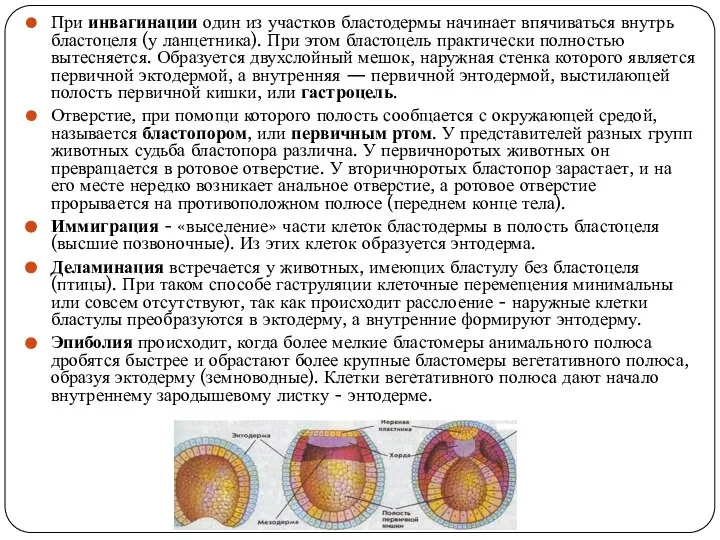

- 14. При инвагинации один из участков бластодермы начинает впячиваться внутрь бластоцеля (у ланцетника). При этом бластоцель практически

- 15. Описанные способы гаструляции редко встречаются в чистом виде и обычно наблюдаются их сочетания (инвагинация с эпиболией

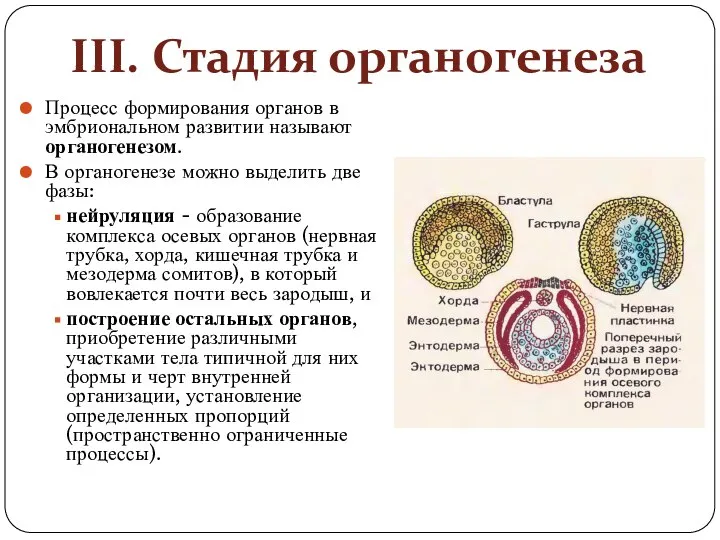

- 16. III. Стадия органогенеза Процесс формирования органов в эмбриональном развитии называют органогенезом. В органогенезе можно выделить две

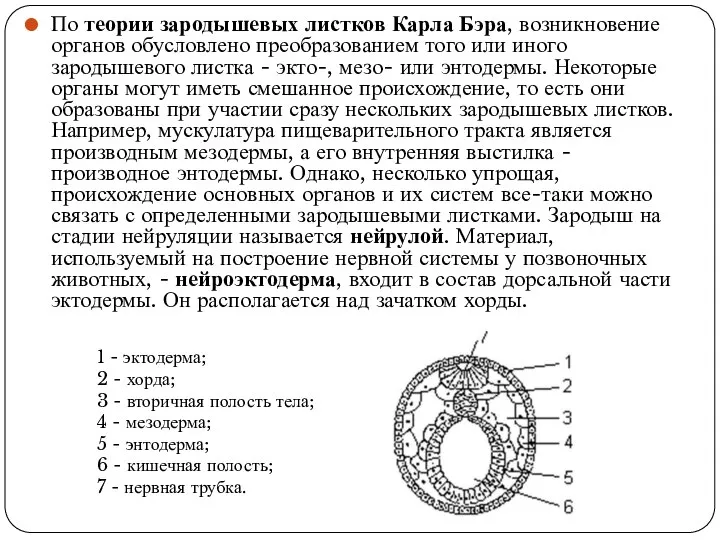

- 17. По теории зародышевых листков Карла Бэра, возникновение органов обусловлено преобразованием того или иного зародышевого листка -

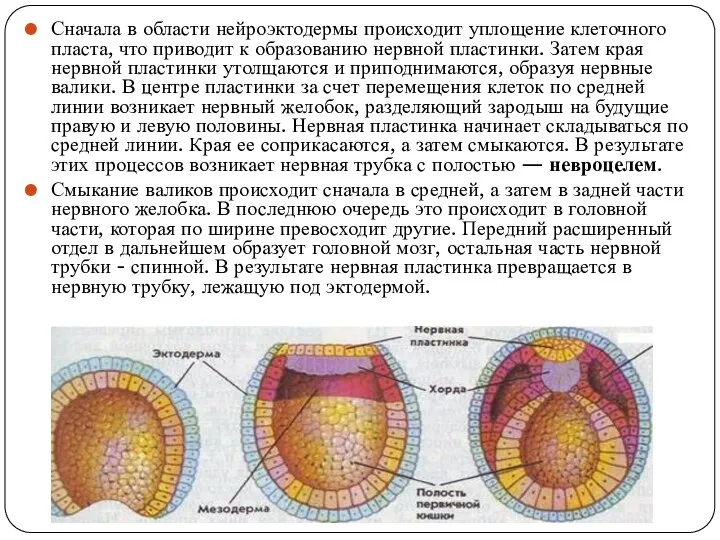

- 18. Сначала в области нейроэктодермы происходит уплощение клеточного пласта, что приводит к образованию нервной пластинки. Затем края

- 19. Из материала эктодермы, помимо нервной трубки, развиваются эпидермис и его производные (перо, волосы, ногти, когти, кожные

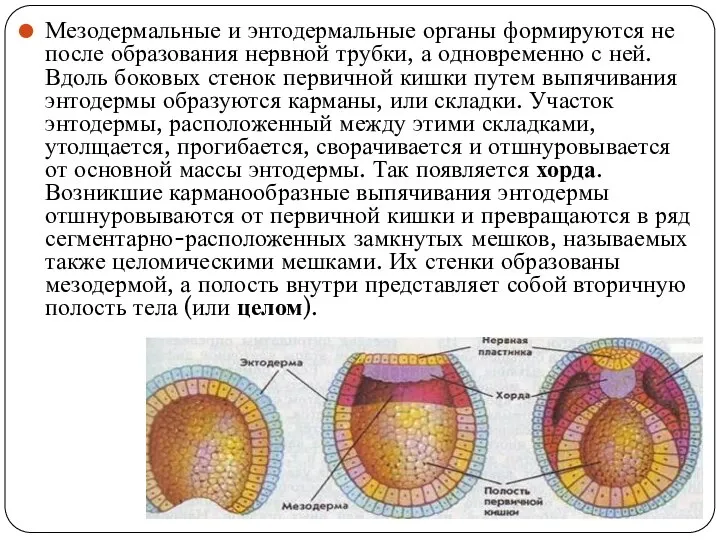

- 20. Мезодермальные и энтодермальные органы формируются не после образования нервной трубки, а одновременно с ней. Вдоль боковых

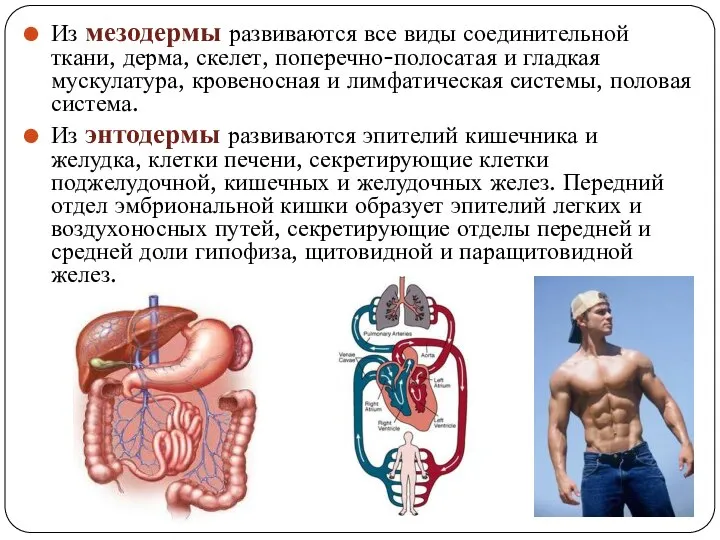

- 21. Из мезодермы развиваются все виды соединительной ткани, дерма, скелет, поперечно-полосатая и гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая

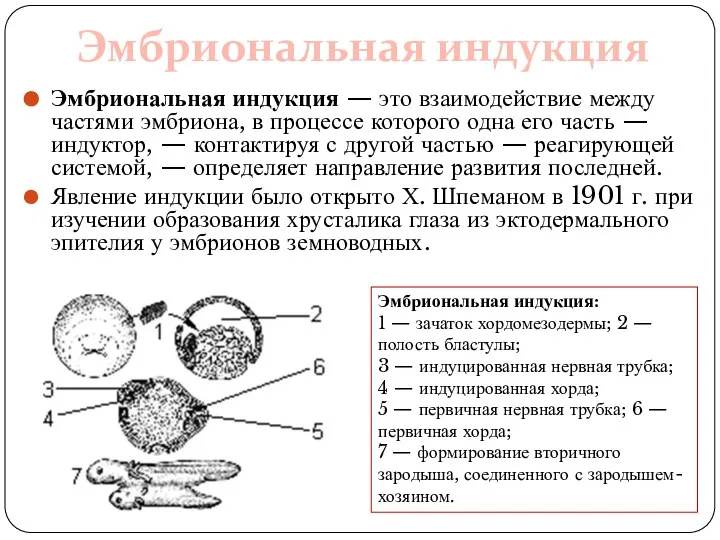

- 22. Эмбриональная индукция Эмбриональная индукция — это взаимодействие между частями эмбриона, в процессе которого одна его часть

- 24. Скачать презентацию

Правильная осанка залог здоровья

Правильная осанка залог здоровья Кроманьонцы. Этимология

Кроманьонцы. Этимология Живые организмы

Живые организмы Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития дыхательной системы

Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития дыхательной системы Фауна открытых биоценозов и агроценозов

Фауна открытых биоценозов и агроценозов Органы цветковых растений

Органы цветковых растений Биосфера – оболочка жизни

Биосфера – оболочка жизни Уровни организации живой материи

Уровни организации живой материи Хромосомное определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность

Хромосомное определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность Едят ли кошки мышей

Едят ли кошки мышей Чудо в перьях

Чудо в перьях Пищеварение в желудке

Пищеварение в желудке Биохимия крови

Биохимия крови Пренатальное развитие

Пренатальное развитие Генетический анализ

Генетический анализ Побег и почки

Побег и почки Витамин E (токоферол)

Витамин E (токоферол) Ствол мозга. ЧМН

Ствол мозга. ЧМН Агротехника выращивания саженцев в питомнике

Агротехника выращивания саженцев в питомнике Классификация споровых растений

Классификация споровых растений Характеристика органа вкуса

Характеристика органа вкуса Способы передвижения животных

Способы передвижения животных Лягушки Евразии

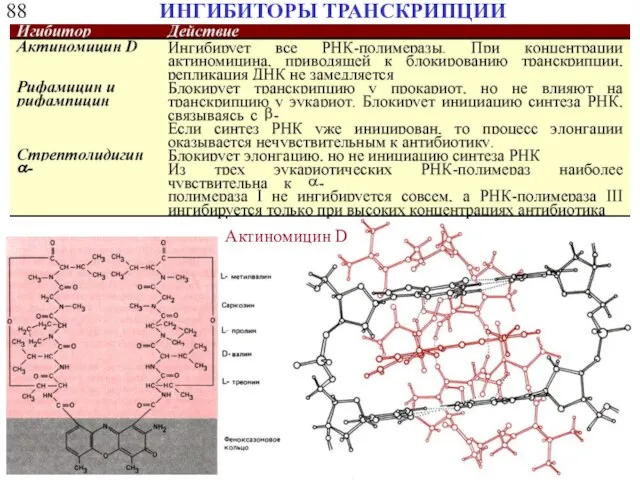

Лягушки Евразии Ингибиторы транскрипции

Ингибиторы транскрипции Лекарств.раст.Удмуртии

Лекарств.раст.Удмуртии Луківництво. Види лучних рослин

Луківництво. Види лучних рослин Адаптация к нагревающему воздействию

Адаптация к нагревающему воздействию Физиология и патофизиология дыхания

Физиология и патофизиология дыхания