Физиология как наука. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Физиология синапсов. Межнейронные связи

Содержание

- 2. Физиология - наука о закономерностях жизнедеятельности организма во взаимосвязи с внешней средой. Различают следующие физиологические дисциплины:

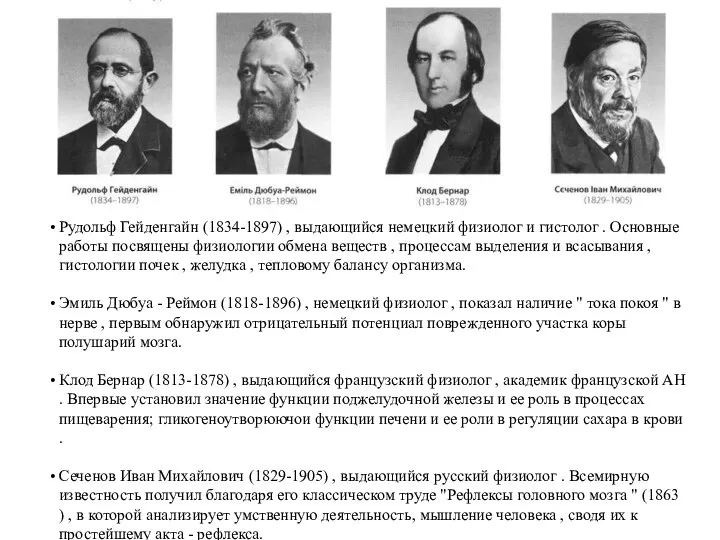

- 4. Рудольф Гейденгайн (1834-1897) , выдающийся немецкий физиолог и гистолог . Основные работы посвящены физиологии обмена веществ

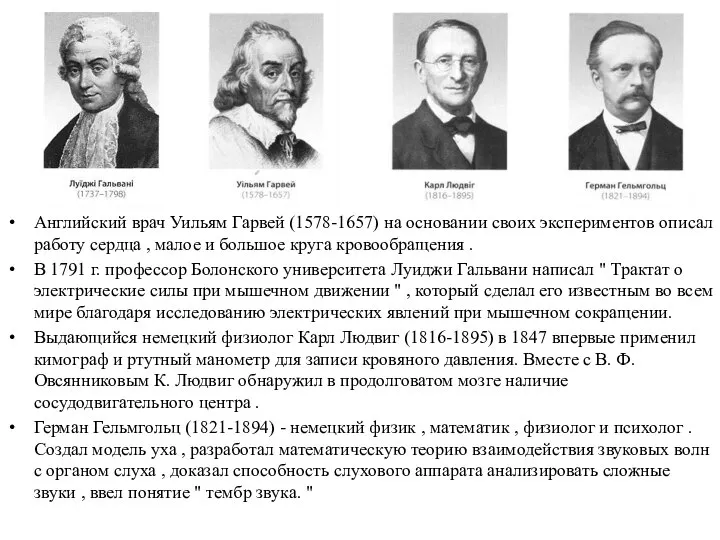

- 5. Английский врач Уильям Гарвей (1578-1657) на основании своих экспериментов описал работу сердца , малое и большое

- 6. Введенский Николай Евгеньевич (1852-1922) , русский физиолог . Впервые в 1884 году прослушал с помощью телефонного

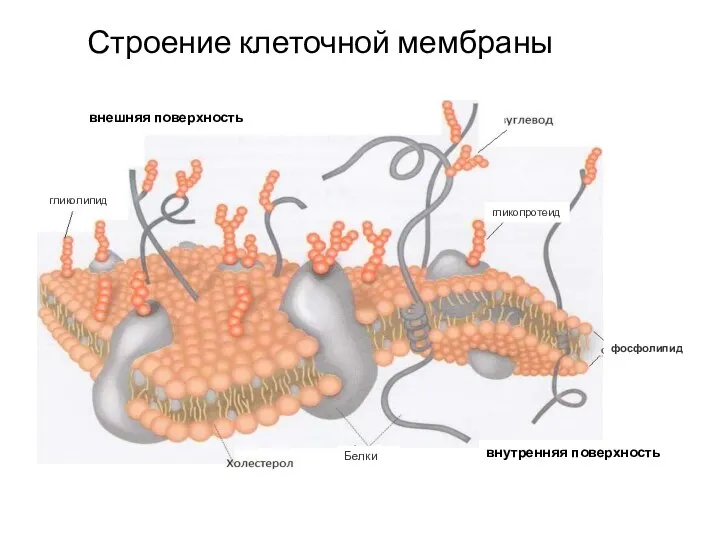

- 7. Строение клеточной мембраны внешняя поверхность

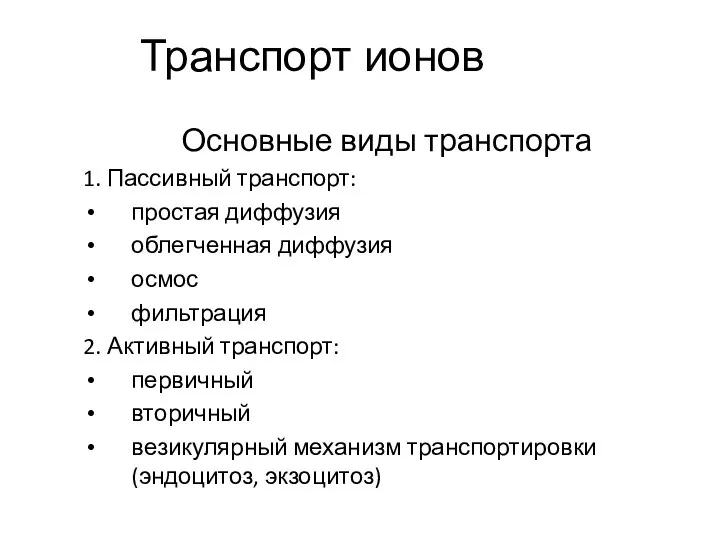

- 8. Основные виды транспорта 1. Пассивный транспорт: простая диффузия облегченная диффузия осмос фильтрация 2. Активный транспорт: первичный

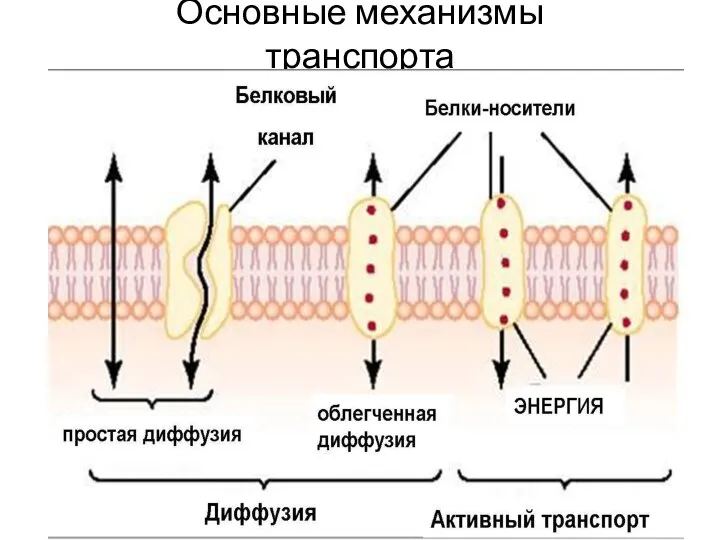

- 9. Основные механизмы транспорта

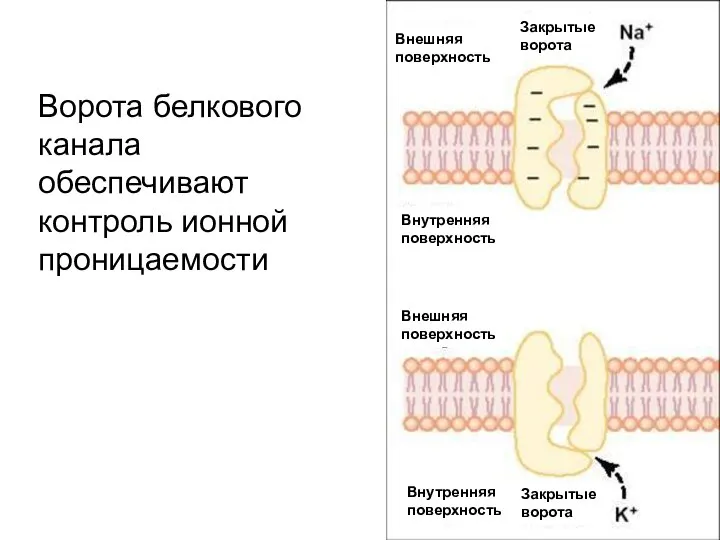

- 10. Ворота белкового канала обеспечивают контроль ионной проницаемости

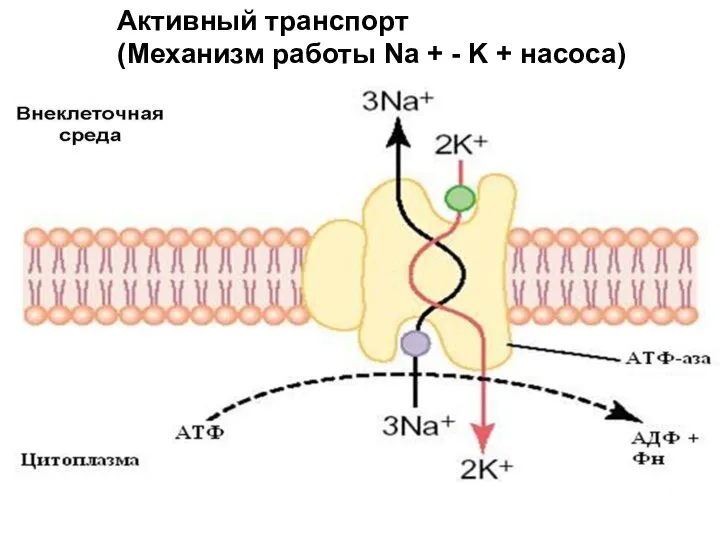

- 11. Активный транспорт (Механизм работы Na + - K + насоса)

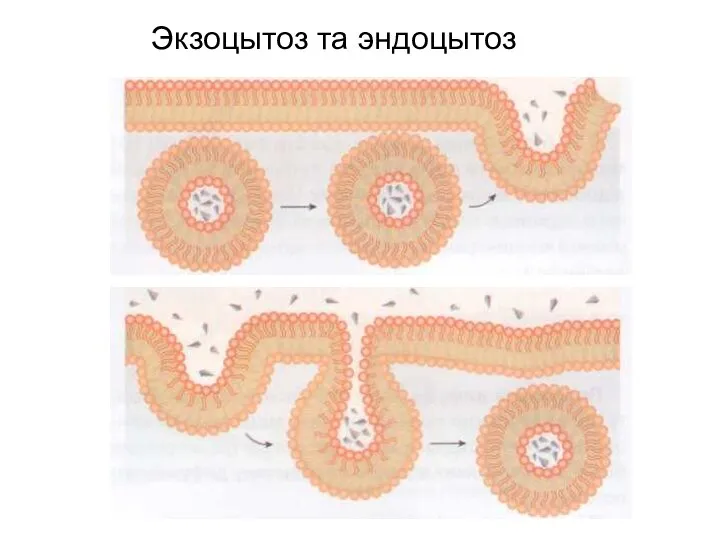

- 12. Экзоцытоз та эндоцытоз

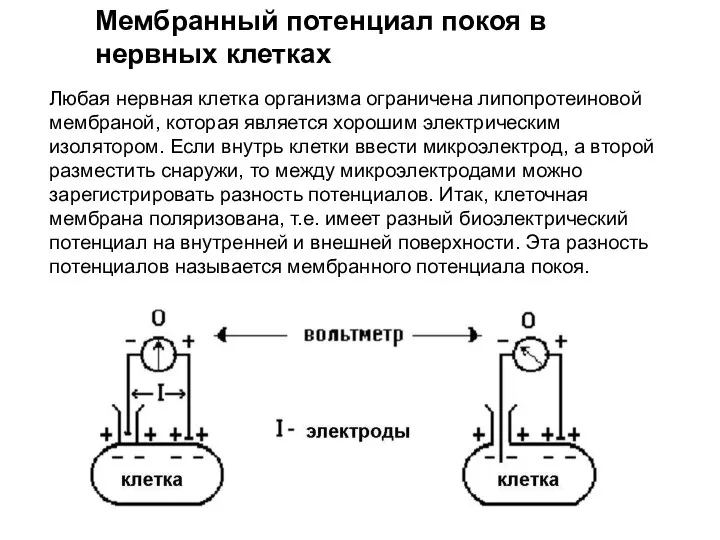

- 14. Любая нервная клетка организма ограничена липопротеиновой мембраной, которая является хорошим электрическим изолятором. Если внутрь клетки ввести

- 15. Мембранный потенциал покоя - это разница биоэлектрических потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны , которая

- 16. Виды раздражителей (по природе): химические (растворы кислот, щелочей, солей, органических соединений), механические (удар, сжатие, укол), температурные

- 17. После воздействия допорогового раздражителя на мембрану , в месте ее раздражения возникает деполяризация . Эти изменения

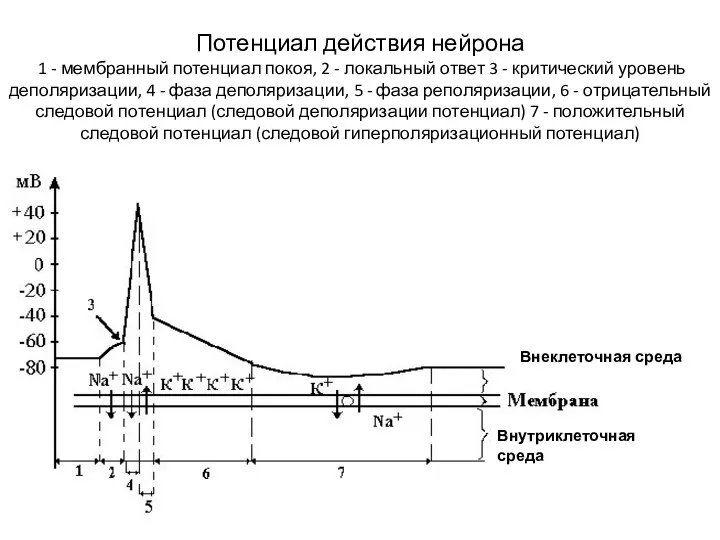

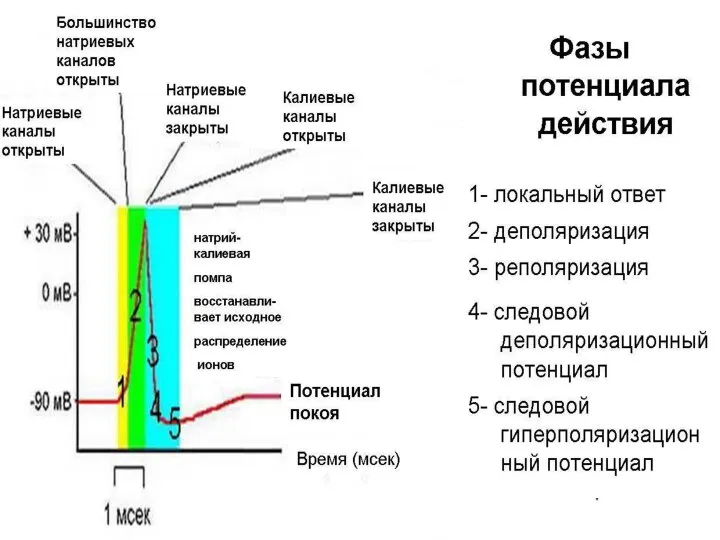

- 18. Потенциал действия нейрона 1 - мембранный потенциал покоя, 2 - локальный ответ 3 - критический уровень

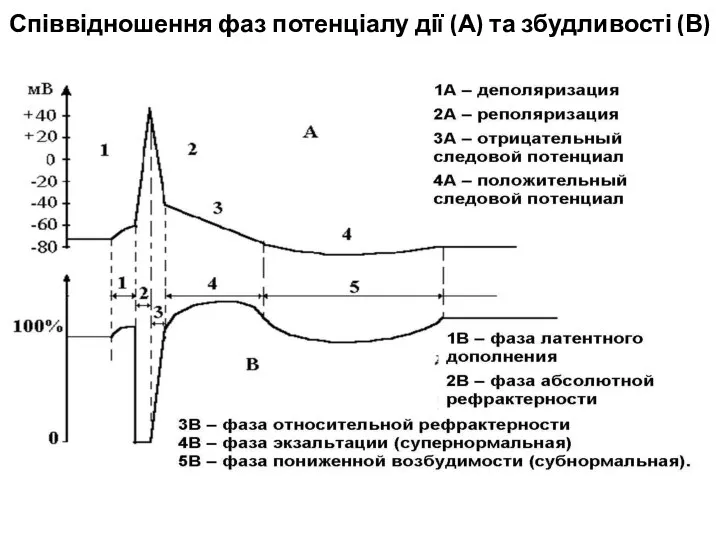

- 20. Співвідношення фаз потенціалу дії (А) та збудливості (В)

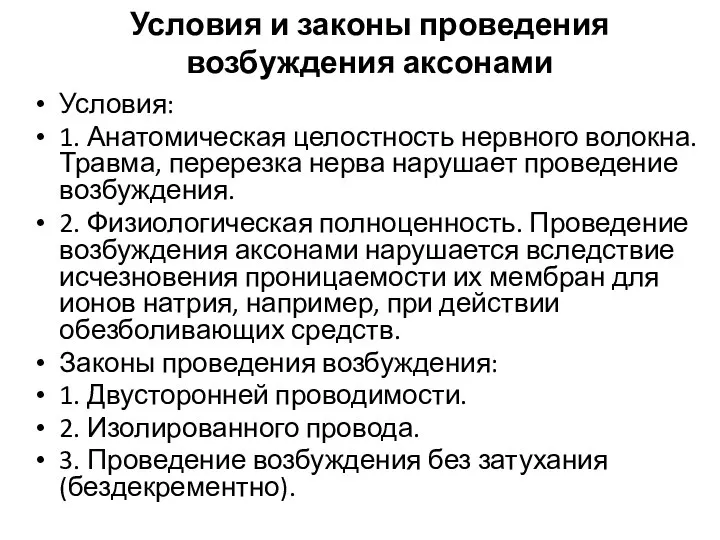

- 21. Условия и законы проведения возбуждения аксонами Условия: 1. Анатомическая целостность нервного волокна. Травма, перерезка нерва нарушает

- 22. Аксон Миелиновая оболочка Шванновских клеток Перехват Ранвье является Ядро шванновских клеток Строение миелиновых волокон

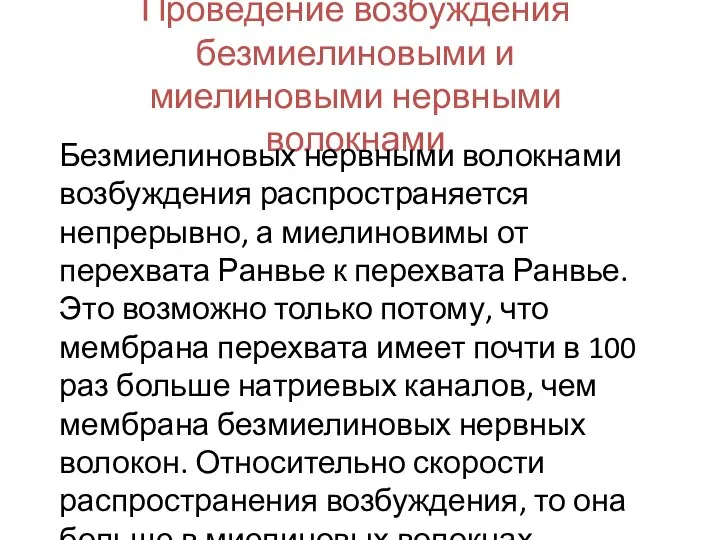

- 23. Проведение возбуждения безмиелиновыми и миелиновыми нервными волокнами Безмиелиновых нервными волокнами возбуждения распространяется непрерывно, а миелиновимы от

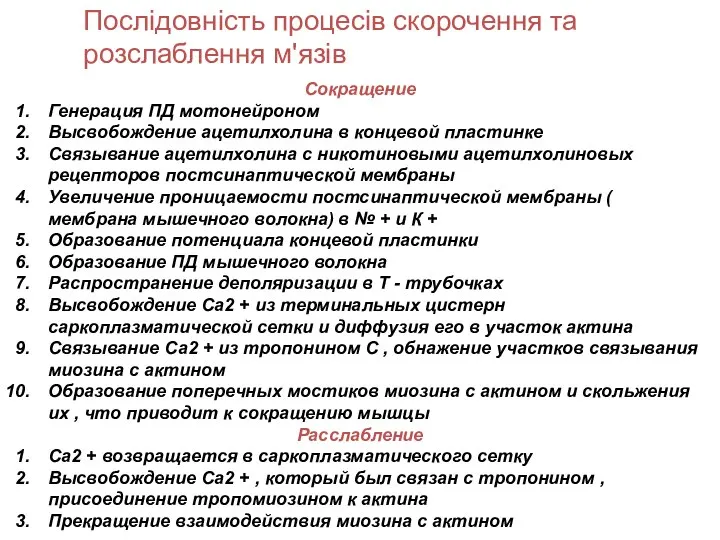

- 25. Послідовність процесів скорочення та розслаблення м'язів Сокращение Генерация ПД мотонейроном Высвобождение ацетилхолина в концевой пластинке Связывание

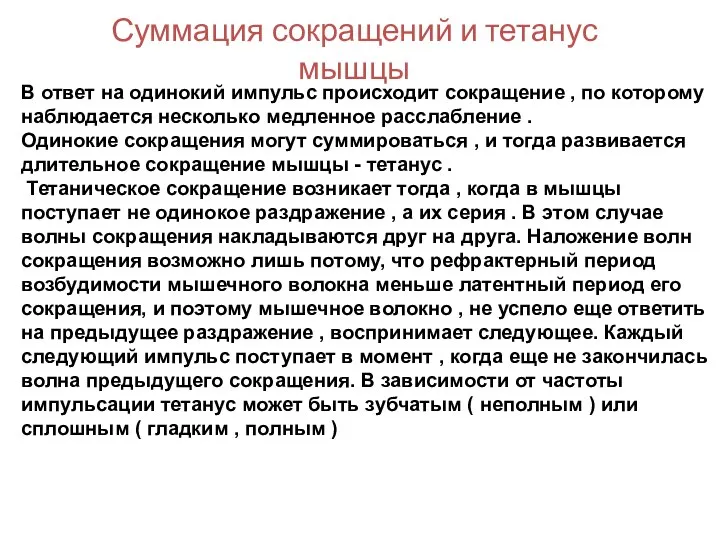

- 26. Суммация сокращений и тетанус мышцы В ответ на одинокий импульс происходит сокращение , по которому наблюдается

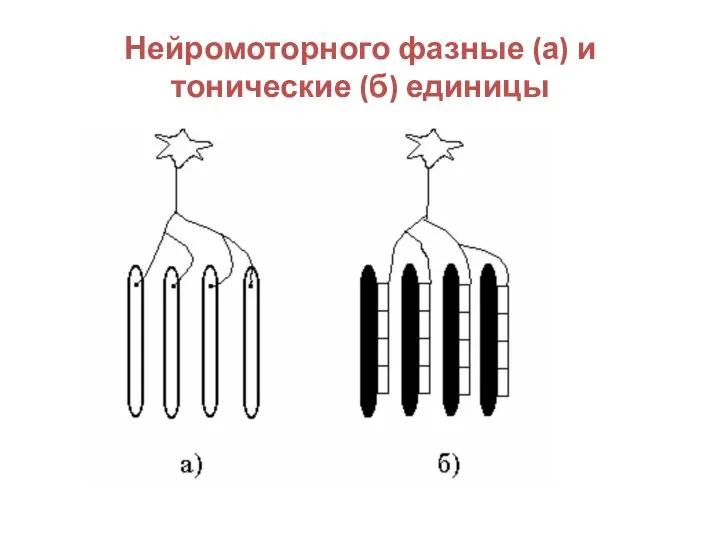

- 27. Нейромоторного фазные (а) и тонические (б) единицы

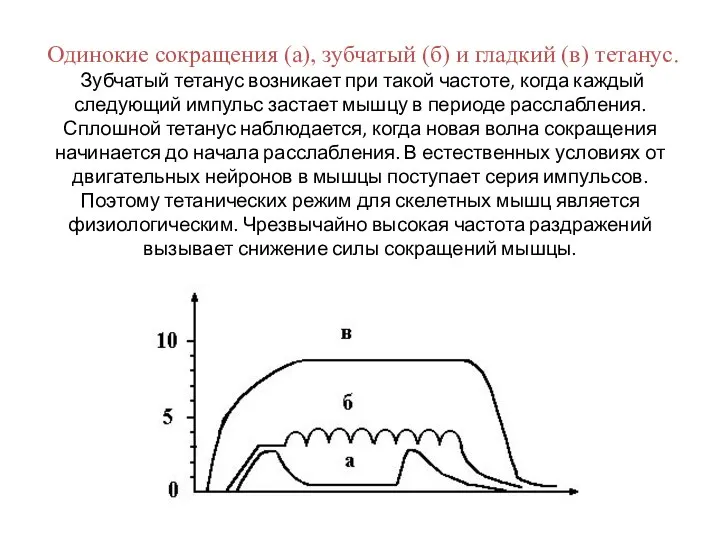

- 28. Одинокие сокращения (а), зубчатый (б) и гладкий (в) тетанус. Зубчатый тетанус возникает при такой частоте, когда

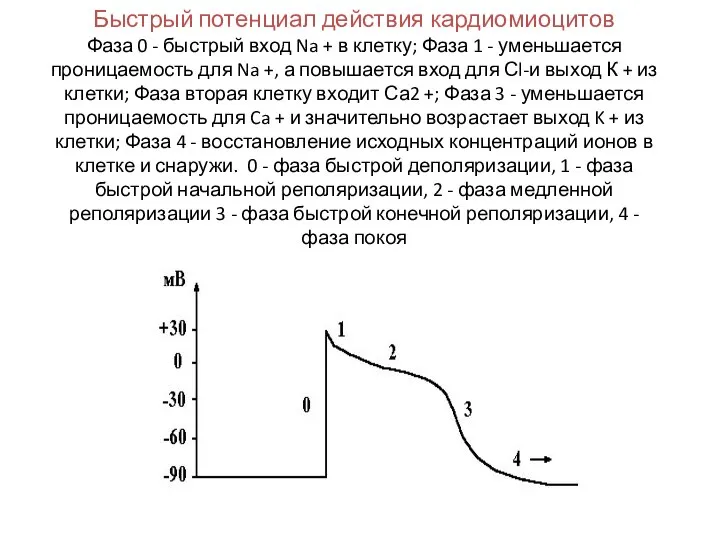

- 29. Быстрый потенциал действия кардиомиоцитов Фаза 0 - быстрый вход Na + в клетку; Фаза 1 -

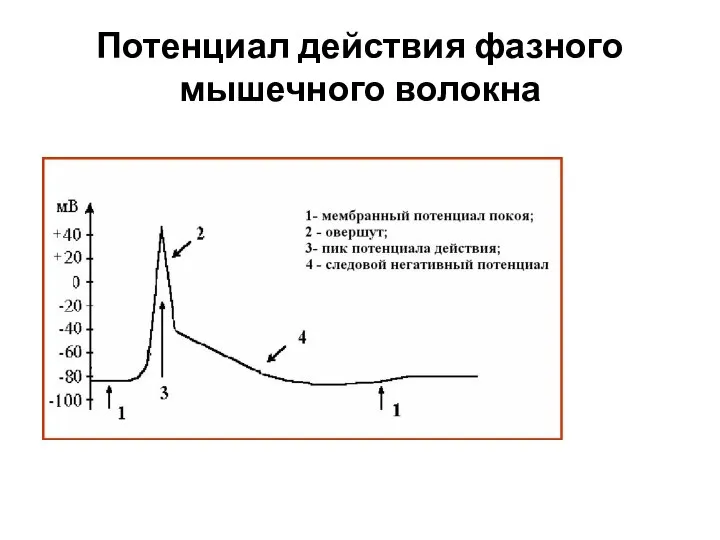

- 30. Потенциал действия фазного мышечного волокна

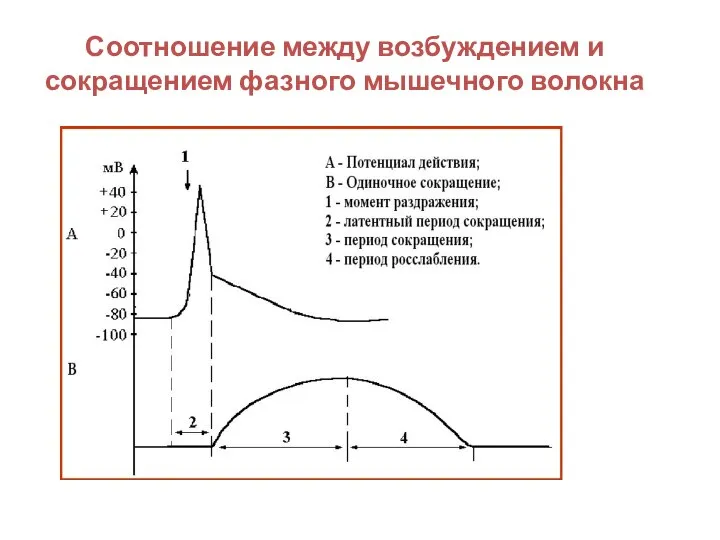

- 31. Соотношение между возбуждением и сокращением фазного мышечного волокна

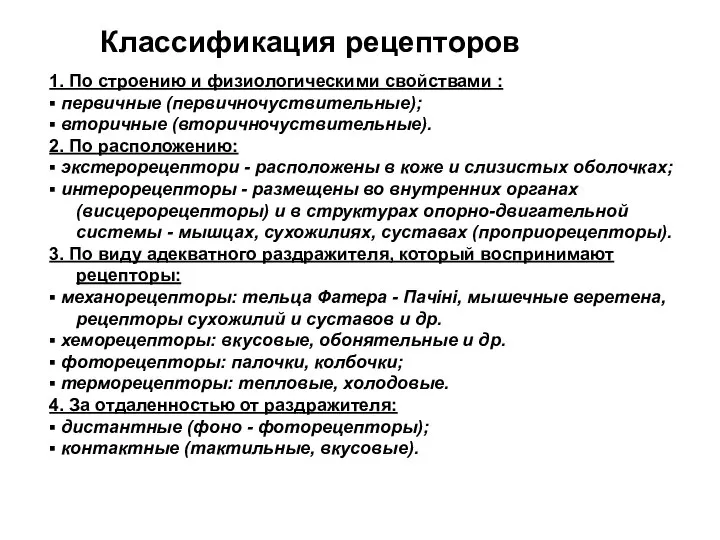

- 32. Классификация рецепторов 1. По строению и физиологическими свойствами : ▪ первичные (первичночуствительные); ▪ вторичные (вторичночуствительные). 2.

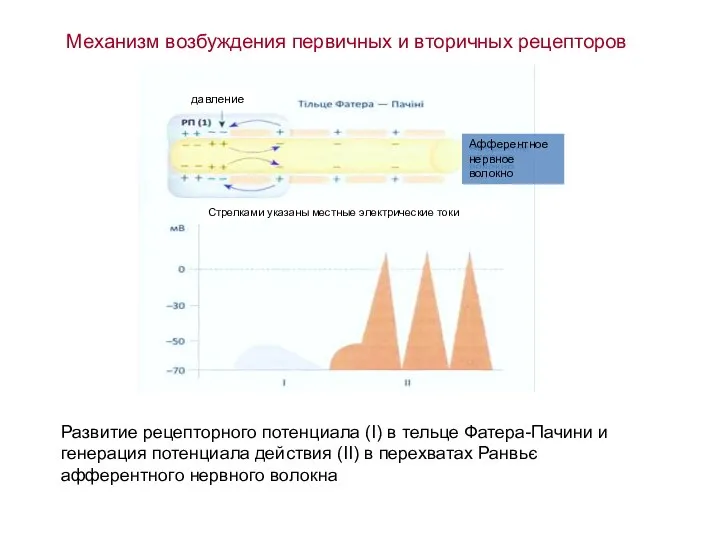

- 33. Механизм возбуждения первичных и вторичных рецепторов Развитие рецепторного потенциала (I) в тельце Фатера-Пачини и генерация потенциала

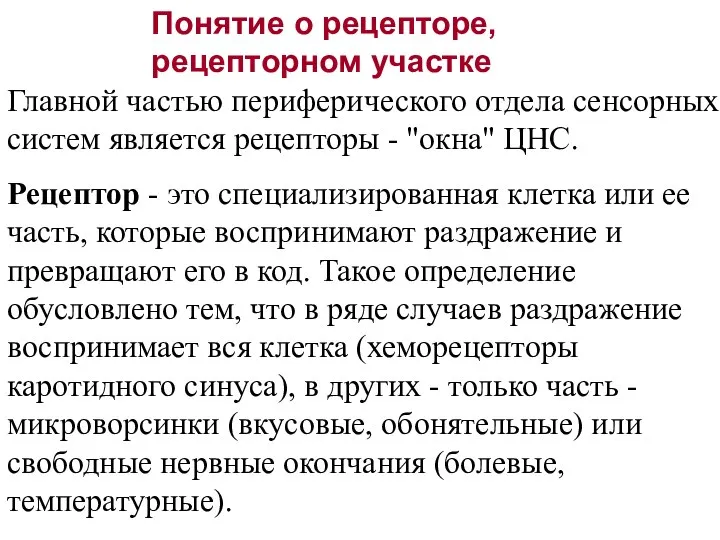

- 34. Понятие о рецепторе, рецепторном участке Главной частью периферического отдела сенсорных систем является рецепторы - "окна" ЦНС.

- 35. Функции рецептора : восприятие раздражения , его первичное различение , формирования кода . Кодирование информации -

- 37. Скачать презентацию

Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция Подготовка к итоговому занятию

Подготовка к итоговому занятию Орган зрения

Орган зрения Особенности строения желудочнокишечного тракта телят в молочный период

Особенности строения желудочнокишечного тракта телят в молочный период Практическая работа по биологии (фотоотчёт)

Практическая работа по биологии (фотоотчёт) Әртүрлі биологиялық оъектілердің наноөлшемдік масштабы

Әртүрлі биологиялық оъектілердің наноөлшемдік масштабы Луг. Луговые растения

Луг. Луговые растения Вводная лекция. Происхождение собак

Вводная лекция. Происхождение собак Органы высших растений

Органы высших растений Экология в нашем классе. 1 класс

Экология в нашем классе. 1 класс Моллюски

Моллюски Дыхательная система

Дыхательная система Қаңқа сүйектерінің байланысы

Қаңқа сүйектерінің байланысы Типы связей, стабилизирующие уровни структурной организации ДНК и РНК

Типы связей, стабилизирующие уровни структурной организации ДНК и РНК Паукообразные. Паук бабуин

Паукообразные. Паук бабуин Трансляция. Биосинтез белка

Трансляция. Биосинтез белка Анатомические особенности репродуктивной системы женщины

Анатомические особенности репродуктивной системы женщины Большая подборка по второй части. 26 задание

Большая подборка по второй части. 26 задание Тип Моллюски или Мягкотелые

Тип Моллюски или Мягкотелые Бездер қалай жұмыс жасайды?

Бездер қалай жұмыс жасайды? Водоросли. 7 класс

Водоросли. 7 класс Биология_8 класс_Молекулярная биология_Биополимеры_Презентация (1)

Биология_8 класс_Молекулярная биология_Биополимеры_Презентация (1) Изучение антимикробной активности слизи улитки achatina fulica

Изучение антимикробной активности слизи улитки achatina fulica Регуляция пищеварения, гигиена питания

Регуляция пищеварения, гигиена питания Микрогаметофит. Созревание, покой и прорастание. Лекция 3

Микрогаметофит. Созревание, покой и прорастание. Лекция 3 Критерии живых систем

Критерии живых систем Строение клетки

Строение клетки окр Что общего у разных растений

окр Что общего у разных растений