Содержание

- 2. Вопрос о формировании двигательных навыков и техники движения базируется на описании сложных процессов управления движением и

- 3. Схема основных центров и проводящих путей мозга с распределением их по уровням А, В, С, D,

- 4. Функции уровней управления 1. Высший уровень (Е) определяет целесообразность движения и его смысл (например, преодолеть планку

- 5. Понятно, что любые формы движения были бы невозможны без участия вегетативной, гормональной и метаболической систем организма,

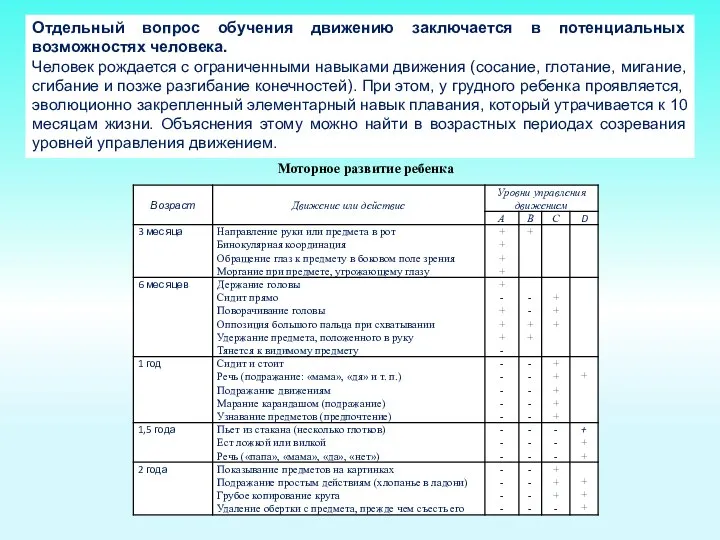

- 6. Отдельный вопрос обучения движению заключается в потенциальных возможностях человека. Человек рождается с ограниченными навыками движения (сосание,

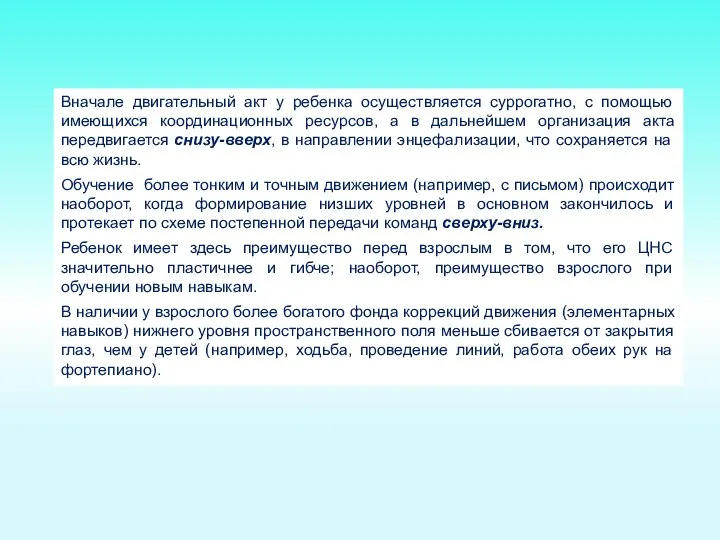

- 7. Вначале двигательный акт у ребенка осуществляется суррогатно, с помощью имеющихся координационных ресурсов, а в дальнейшем организация

- 8. Одним из важнейших свойств, определяющих потенциальные возможности обучения движению, является пластичность нервной системы. Именно она обеспечивает

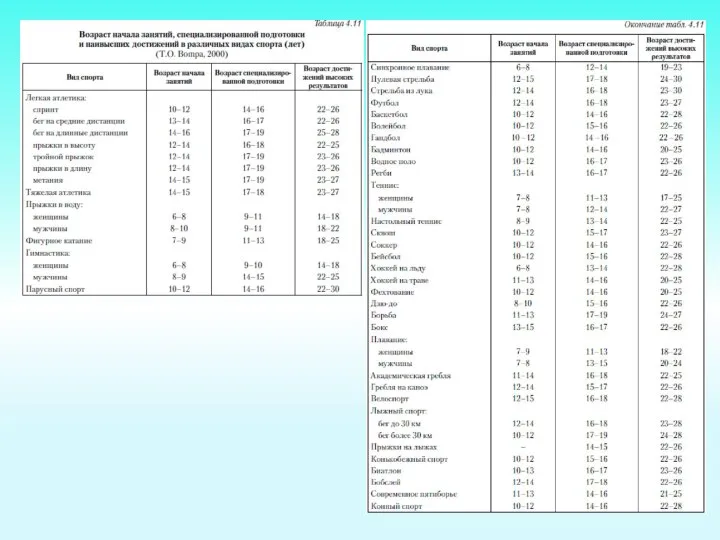

- 10. В отдельных случаях, как полагает В. Н. Платонов (1997), нельзя отказать детям заниматься спортом, если их

- 11. Механизмы формирования двигательных навыков Физиологическим механизмом тренируемости, в том числе формирования новых навыков и техники движения,

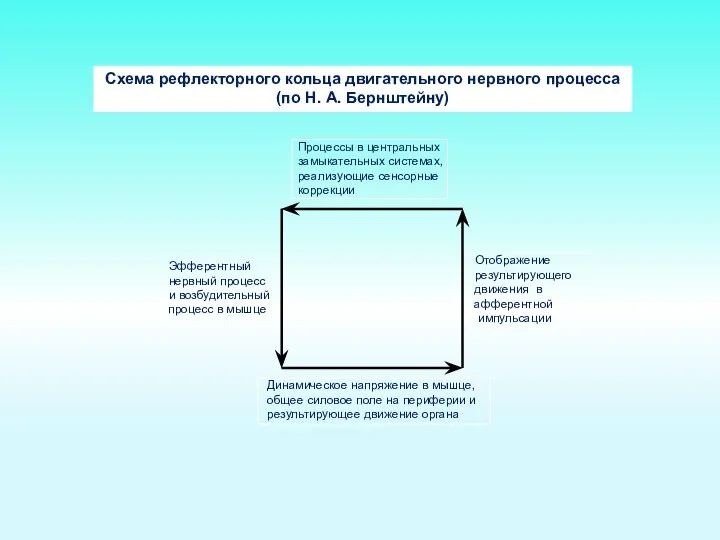

- 12. Схема рефлекторного кольца двигательного нервного процесса (по Н. А. Бернштейну)

- 13. При начальном обучении высшие механизмы регуляции частично берут на себя функции низших звеньев регуляции. Именно поэтому,

- 14. Двигательный навык представляет собой, часто, комплексный двигательный акт, состоящий их нескольких элементов, связанных в единое целое,

- 15. Бытующие педагогические принципы обучения спортивной технике: Принцип постепенного усложнения техники движения. Принцип многократного систематического повторения упражнений.

- 16. Контрольные вопросы Общая характеристика системы управления движением по Н. А. Бернштейну. Функция высших и низших уровней

- 18. Скачать презентацию

Слайд 2Вопрос о формировании двигательных навыков и техники движения базируется на описании сложных

Вопрос о формировании двигательных навыков и техники движения базируется на описании сложных

Общее представление об управлении движением опирается на теорию Николая Александровича Берншейна. Согласно которой оно представляет собой сложный многоуровневый процесс.

Каждый из уровней управления имеет свою функцию, локализацию и афферентацию.

Высшие уровни управления выполняют роль ведущих, регулирующих двигательный акт в целом; низшие – выполняют роль фоновых, т. е. обеспечивающих решение отдельных задач построения движения. При этом, между уровнями управления существует строгая субординация (четкое выполнение своих задач и невмешательство в работу других уровней).

Управляемая система состоит из двух частей: управляемого и управляющего объектов, которые всегда соединены связями (каналы прямой и обратной связи). Прямая связь идёт от управляющего объекта к объекту управления, а обратная – от объекта управления к управляющему устройству или органу.

Согласно теории Н. А. Бернштейна выделяются 5 уровней управления движением.

Двигательный навык

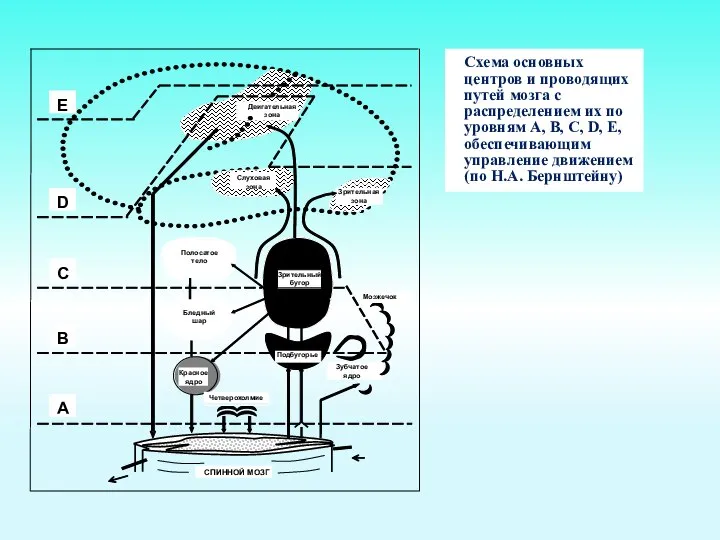

Слайд 3Схема основных

центров и проводящих

путей мозга с

распределением их по

уровням

Схема основных

центров и проводящих

путей мозга с

распределением их по

уровням

обеспечивающим

управление движением (по Н.А. Бернштейну)

Слайд 4Функции уровней управления

1. Высший уровень (Е) определяет целесообразность движения и его смысл

Функции уровней управления

1. Высший уровень (Е) определяет целесообразность движения и его смысл

2. Следующих высший уровень (D) определяет пространственные и временные последовательности необходимых движений (шаги разбега, постановка ноги, отталкивание и т.д.).

3. Промежуточный уровень С управляет пространственно-временными характеристиками деталей движения и действием в целом, регулирует усилия.

4. Уровень В управляет мышечными координациями, согласуя работу мышц-антагонистов и синергистов.

5. Низший уровень А управляет такими характеристиками отдельных мышц, как тонус, уровень возбудимости т. д.

Каждый из уровней управления может совершенствоваться, или страдать в результате действия негативных факторов.

Например, заметно страдают движения подуровня С при сильном утомлении, сонливости, мигрени. Ровно как в результате прямых токсических воздействий (окись углерода, высотная гипоксемия и др.), вызывающих ишемию мозга, сбиваются движения подуровня С

Слайд 5Понятно, что любые формы движения были бы невозможны без участия вегетативной, гормональной

Понятно, что любые формы движения были бы невозможны без участия вегетативной, гормональной

Поэтому, следует считать, что изолированно движение не возникает. Всегда присутствует то или иное напряжение работы сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем.

В силу сопряженности функций организма существует рефлекторная связь между двигательной и висцеральной системами.

Так, мышечная деятельность всегда влечет за собой изменение функций висцеральных органов (сердца, сосудов, легких, почек, печени, пищеварения. Именно поэтому физиологической основой лечебной физической культуры являются направленные физические упражнения. В чем и проявляется моторно-висцеральные рефлексы, или отношения. Равно, как и состояние висцеральных органов определяет состояние мышечного аппарата в силу висцеро-моторных отношений.

Эти положения имеют важное значение для понимания основ спортивной тренировки. Отдельное воздействие на мышечный аппарат невозможно, всегда вовлекаются вегетативные механизмы регуляции. Поэтому, только оптимальный характер физических упражнений приводит к расширению функциональных возможностей организма. Физическое упражнение может положительное влиять на организм, а может и загубить его.

Слайд 6Отдельный вопрос обучения движению заключается в потенциальных возможностях человека.

Человек рождается с

Отдельный вопрос обучения движению заключается в потенциальных возможностях человека.

Человек рождается с

Моторное развитие ребенка

Слайд 7Вначале двигательный акт у ребенка осуществляется суррогатно, с помощью имеющихся координационных ресурсов,

Вначале двигательный акт у ребенка осуществляется суррогатно, с помощью имеющихся координационных ресурсов,

Обучение более тонким и точным движением (например, с письмом) происходит наоборот, когда формирование низших уровней в основном закончилось и протекает по схеме постепенной передачи команд сверху-вниз.

Ребенок имеет здесь преимущество перед взрослым в том, что его ЦНС значительно пластичнее и гибче; наоборот, преимущество взрослого при обучении новым навыкам.

В наличии у взрослого более богатого фонда коррекций движения (элементарных навыков) нижнего уровня пространственного поля меньше сбивается от закрытия глаз, чем у детей (например, ходьба, проведение линий, работа обеих рук на фортепиано).

Слайд 8Одним из важнейших свойств, определяющих потенциальные возможности обучения движению, является пластичность нервной

Одним из важнейших свойств, определяющих потенциальные возможности обучения движению, является пластичность нервной

Из этого следует, что при спортивном отборе наряду с морфологическими, вегетативными, энергетическими особенностями организма важно учитывать специфическую тренируемость в отношении определённых двигательных координаций.

Немаловажное значение имеет вопрос о возрастных особенностях формирования новых двигательных навыков и техники движения (когда лучше формировать те или иные технические действия, в зависимости от их сложности, в разных видах спорта).

Слайд 10В отдельных случаях, как полагает В. Н. Платонов (1997), нельзя отказать детям

В отдельных случаях, как полагает В. Н. Платонов (1997), нельзя отказать детям

С другой стороны, практика показывает, что отбор детей в более ранние сроки, так называемое искусственное «омоложение», приводит к нарушению закономерностей многолетнего спортивного совершенствования.

Раннее (в 6–7 лет) привлечение детей к занятиям приводит:

во-первых, к сложности прогнозирования развития двигательных способностей;

во-вторых, к трудностям, обусловленным высокими требованиями, предъявляемыми к организму юного спортсмена современной спортивной тренировкой.

Наблюдения показывают, что дети, приступившие к занятиям в 6-8-летнем возрасте, часто прекращают занятия спортом в 15-17 лет, не достигнув оптимального возраста достижения наивысших результатов.

Слайд 11Механизмы формирования двигательных навыков

Физиологическим механизмом тренируемости, в том числе формирования новых навыков

Механизмы формирования двигательных навыков

Физиологическим механизмом тренируемости, в том числе формирования новых навыков

Временные связи формируются при обучении новой форме движения, состоящего из отдельных элементов или двигательных актов. Причем, временные связи относятся не только к афферентным (сенсорным, или чувствительным), но и к эфферентным (эффекторным), т. е. исполнительным звеньям двигательных реакций.

Двигательные навыки человека характеризуются тем, что в них одновременно сочетаются оба вида временных связей, закрепление которых осуществляется на высших механизмах регуляции.

Слайд 12Схема рефлекторного кольца двигательного нервного процесса

(по Н. А. Бернштейну)

Схема рефлекторного кольца двигательного нервного процесса

(по Н. А. Бернштейну)

Слайд 13При начальном обучении высшие механизмы регуляции частично берут на себя функции низших

При начальном обучении высшие механизмы регуляции частично берут на себя функции низших

По мере становления и закрепления временных связей управление движением совершенствуется: формируются межуровневые субординации; низшие уровни принимают на себя свои функции , высшие уровни не вмешиваются в решение мелких задач, оставляя за собой контроль смысла и структуры действия.

В результате этого, движение становится четким, быстрым, свободным, что свидетельствует о становлении навыка.

Когда навык сформирован, вмешательство сознания в детали движения значительно ухудшает его качество (например, указания на детали техники и тактики тренера в процессе соревнования).

Слайд 14Двигательный навык представляет собой, часто, комплексный двигательный акт, состоящий их нескольких элементов,

Двигательный навык представляет собой, часто, комплексный двигательный акт, состоящий их нескольких элементов,

Он включает в себя закрепление механизмов регуляции межмышечной и внутримышечной координации движения. Где выделяется временные периоды включения, активации, силы, длительности сокращения разных групп мышц.

Важное значение для формирования сложных движений имеют ранее выработанные навыки, или координация.

Координация по мнению Н. А. Берншейна, есть не какая-то особая точность или тонкость эффекторных нервных импульсов, а особая группа физиологических механизмов, создающих непрерывное организованное циклическое взаимодействие между рецепторным и эфферентным процессом.

Важнейшим принципом формирования двигательных навыков и техники движения является принцип обратной связи от всех (экзо- и эндогенных) сенсорных систем.

Н. А. Берншейн сформулировал важнейшее положение о том, что выработка навыка какого-либо движения состоит не в повторении одних и тех же команд, а в выработке умения каждый раз заново решать двигательную задачу, рассматривая это как принцип обучения («повторение без повторения».

Слайд 15Бытующие педагогические принципы обучения спортивной технике:

Принцип постепенного усложнения техники движения.

Принцип многократного систематического

Бытующие педагогические принципы обучения спортивной технике:

Принцип постепенного усложнения техники движения.

Принцип многократного систематического

Принцип разносторонней технической подготовки.

Принцип индивидуализации обучения (способность быстро обучаться сложным движениям, фонд ранее приобретенных навыков и т. п.).

Важно, что моторные и вегетативные компоненты двигательного навыка формируются не одновременно и утрачиваются не одновременно.

Раньше формируется двигательный компонент, затем вегетативный, а утрачивается наоборот, но только при простых движениях (бег, ходьба на лыжах и т. п.), при сложных (борьба, гимнастика, спортигры) – наблюдается обратная зависимость.

Слайд 16Контрольные вопросы

Общая характеристика системы управления движением по Н. А. Бернштейну.

Функция высших и

Контрольные вопросы

Общая характеристика системы управления движением по Н. А. Бернштейну.

Функция высших и

Роль механизмов обратной связи в управлении движением.

Рефлекторная связь между двигательной и висцеральной системами.

Принципы висцеро-моторных и моторно-висцеральных отношений (рефлексов).

Этапы развития моторики в онтогенезе.

В чем проявляются особенности формирования двигательных навыков и детей и взрослых.

Пластичность нервной системы, как основа обучения движению.

В чем причина разного возрастного периода для занятий видами спорта.

Раскрыть физиологические механизмы формирования новых двигательных навыков.

Раскрыть роль обратной связи в формировании нового двигательного навыка.

Принцип функционирования «рефлекторного кольца» по Н. А. Бернштейну.

Физиология «двигательного стереотипа».

Педагогические принципы обучения спортивной технике.

Раскрыть принцип «повторение без повторения» в обучении движению.

Надкласс Четвероногие, или Наземные позвоночные. Класс Земноводные. Лекция № 8

Надкласс Четвероногие, или Наземные позвоночные. Класс Земноводные. Лекция № 8 Поли- и гетерофункциональность, как причина появления специфических свойств у гидрокси-амино и кетокислот. (Лекция 11)

Поли- и гетерофункциональность, как причина появления специфических свойств у гидрокси-амино и кетокислот. (Лекция 11) Поджелудочная железа

Поджелудочная железа 04. Двумембранные органоиды

04. Двумембранные органоиды Экосистема луга в Ярославской области

Экосистема луга в Ярославской области Как животные помогают человеку

Как животные помогают человеку Систематика типа Хордовые

Систематика типа Хордовые Презентация на тему СПОСОБНОСТИ МОЗГА

Презентация на тему СПОСОБНОСТИ МОЗГА  Устройство для автоматического полива растений

Устройство для автоматического полива растений Мышечная системаНормативное регулирование общественного здоровья и трезвенного воспитания

Мышечная системаНормативное регулирование общественного здоровья и трезвенного воспитания Презентация на тему Жизненные формы птиц

Презентация на тему Жизненные формы птиц  Озвученные животные

Озвученные животные Аттестационная работа: Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования картины мира у младших школьников

Аттестационная работа: Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования картины мира у младших школьников Тест. Сердечно-сосудистая система

Тест. Сердечно-сосудистая система Животные холодных стран (дидактические игры и упражнения)

Животные холодных стран (дидактические игры и упражнения) pril

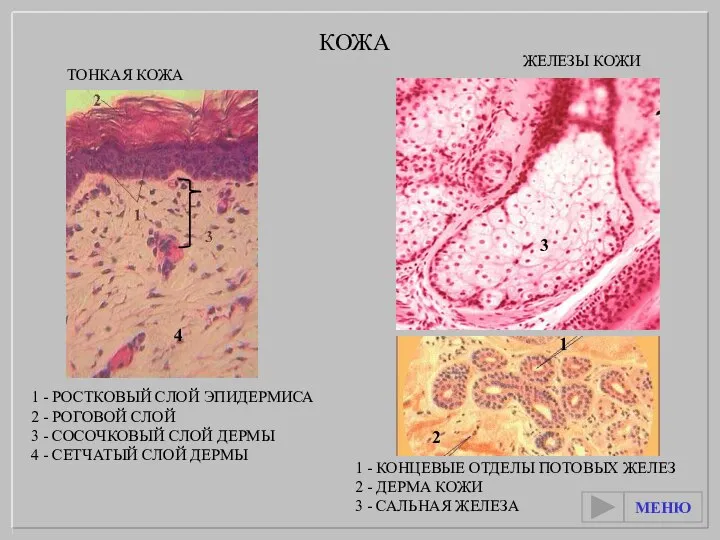

pril Кожа. Железы кожи. Тонкая кожа

Кожа. Железы кожи. Тонкая кожа Биологические мембраны. Структурная организация

Биологические мембраны. Структурная организация Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма

Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма Нервная система человека

Нервная система человека Взаимодействие генов

Взаимодействие генов Зимовье птиц

Зимовье птиц Обмен веществ (метаболизм)

Обмен веществ (метаболизм) Наследование признаков человека (1)

Наследование признаков человека (1) Элементы анатомии в офтальмологии

Элементы анатомии в офтальмологии Анатомия верхней челюсти

Анатомия верхней челюсти Генетический код

Генетический код Внутреннее строение насекомых

Внутреннее строение насекомых