Содержание

- 2. Ионийская школа Ионийская школа - направление древнегреческой философии, возникшее и развившееся в ионийских колониях Греции в

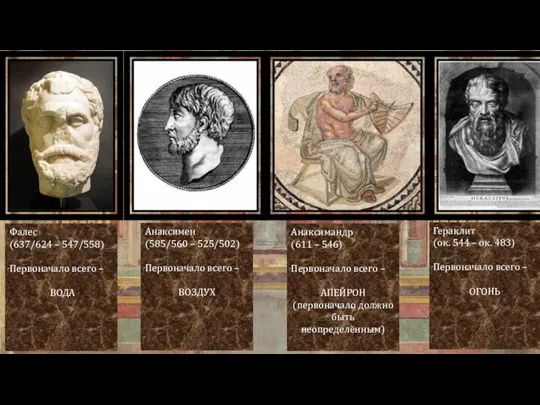

- 3. Фалес (637/624 – 547/558) Первоначало всего – ВОДА Анаксимен (585/560 – 525/502) Первоначало всего – ВОЗДУХ

- 4. Элементы, как вода, воздух и огонь предстают как начало начал не в своём обычном виде, но

- 5. Италийская (Или Пифагорийская) школа Пифагор (ок.570—490) Первоначало всего – ЧИСЛО

- 6. В начале всего – число. Всё можно объяснить математически Зависимость музыки от математики Предвосхищение мысли Галилея

- 7. Элеа́ты (элейцы, элейская школа) — древнегреческая философская школа раннего периода, существовавшая в конце VI − первой

- 8. Парменид (ок. 540/515— ок. 470) «Есть только бытие, небытия нет вовсе» Основное у всего сущего то,

- 9. Панлогизм (от греч. πᾶν — все и λόγος — мысль, слово, разум) — метафизическая теория, согласно

- 10. Зенон Элейский (ок. 490 — ок. 430 ) Ученик Парменида, автор апорий. Апории Зеноона (от др.-греч.

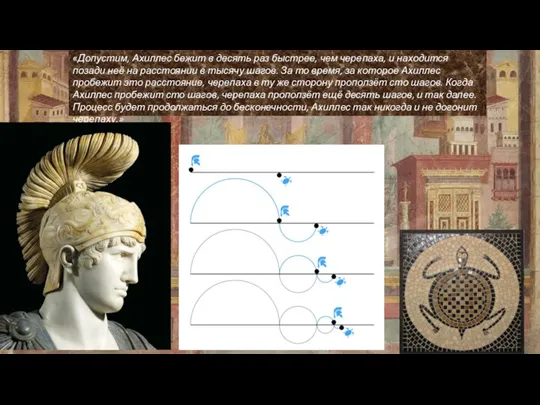

- 11. «Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в

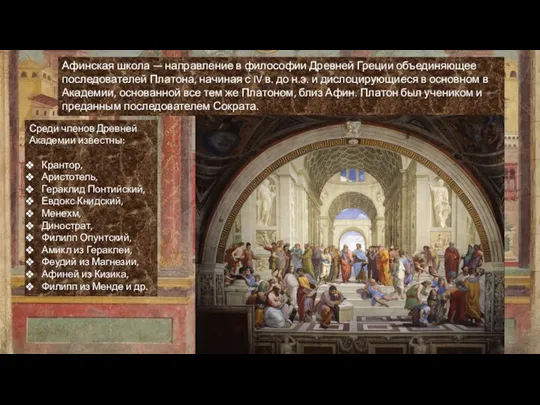

- 12. Афинская школа — направление в философии Древней Греции объединяющее последователей Платона, начиная с IV в. до

- 13. Платон (429 /427 — 347 ) Сократ (Ок. 469 — 399)

- 14. Основы философии Сократа Стремление к добродетели (почти христианская мораль в дохристианское время «Лучше терпеть несправедливость от

- 15. Суд над Сократом «Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит

- 16. Платон. «Федон». «Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лёг на спину: так велел

- 17. «Я знаю, что я ничего не знаю» Фраза отчасти отсылает нас к самому термину философии, подчёркивающему

- 19. Скачать презентацию

Томмазо Кампанелла (1568-1639)

Томмазо Кампанелла (1568-1639) Освоение метода рефлексии

Освоение метода рефлексии Понятие как форма мышления

Понятие как форма мышления Иззучение пространства 18 канала в рамках Сефиротической модели мира. Занятие 1

Иззучение пространства 18 канала в рамках Сефиротической модели мира. Занятие 1 Скептицизм

Скептицизм средства познания. Средства научного исследования

средства познания. Средства научного исследования Проблема смысла человеческой жизни

Проблема смысла человеческой жизни Философия Нового Времени. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт: эмпиризм и рационализм. Работу выполнили студенты группы Т-111с Бобырь Алекс

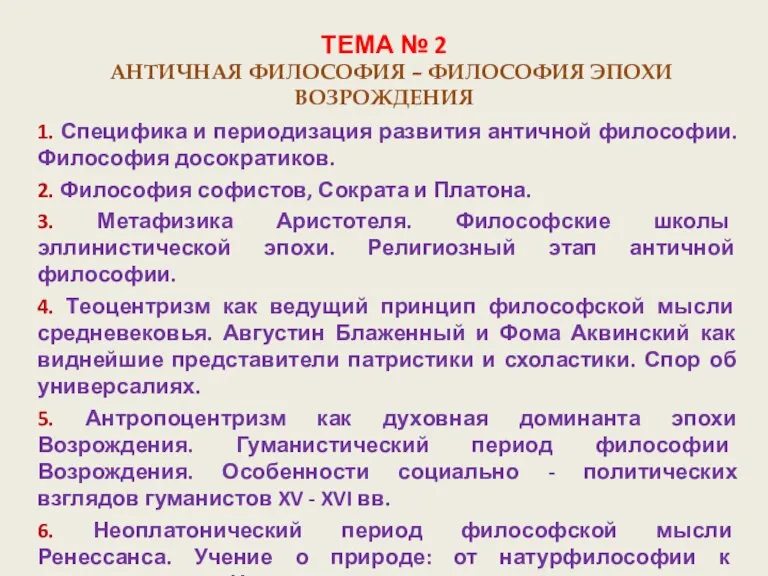

Философия Нового Времени. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт: эмпиризм и рационализм. Работу выполнили студенты группы Т-111с Бобырь Алекс Античная философия – философия эпохи Возрождения. (Тема 2)

Античная философия – философия эпохи Возрождения. (Тема 2) Ценности. Философское учение о ценностях и их природе

Ценности. Философское учение о ценностях и их природе Становление философии науки с XVII до конца XIX века

Становление философии науки с XVII до конца XIX века От Средневековья к Возрождению. Лекция 3

От Средневековья к Возрождению. Лекция 3 Философия скептицизма

Философия скептицизма Исследование и его обоснование

Исследование и его обоснование Философия Возрождения

Философия Возрождения Мировоззрение. Мифологическое мировоззрение

Мировоззрение. Мифологическое мировоззрение Томас Мор (1478-1535)

Томас Мор (1478-1535) В.С. Соловьев об основах нравственности. Стыд, жалость, благоговение

В.С. Соловьев об основах нравственности. Стыд, жалость, благоговение Историческое развитие человечества

Историческое развитие человечества Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4

Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4 философия Древней Индии

философия Древней Индии Философы – самые лучшие правители

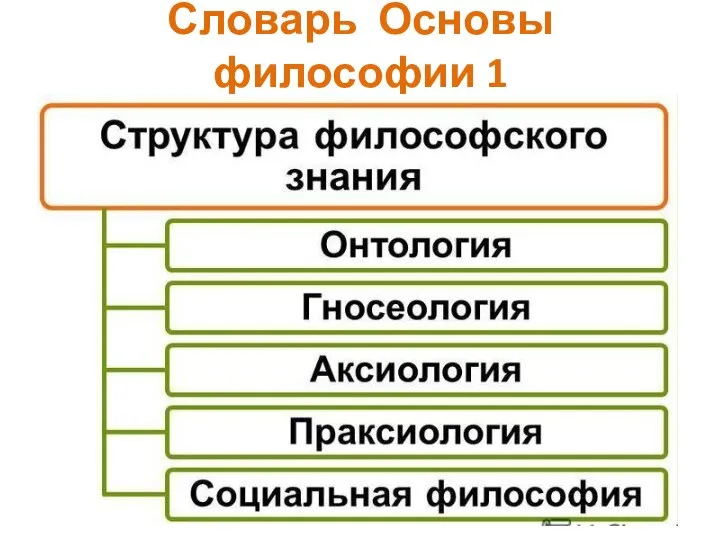

Философы – самые лучшие правители Основы философии. Словарь

Основы философии. Словарь Обществознание. Задание 25 – факты и мнения

Обществознание. Задание 25 – факты и мнения Мои размышления. Схема мироздания в твоих глазах

Мои размышления. Схема мироздания в твоих глазах Статистическая корреляция

Статистическая корреляция Презентация на тему Ранние славянофилы

Презентация на тему Ранние славянофилы  Познание и знание

Познание и знание