Содержание

- 2. План лекции: 1. Научная революция XVI - XVII вв. 2. Проблема метода познания в философии Нового

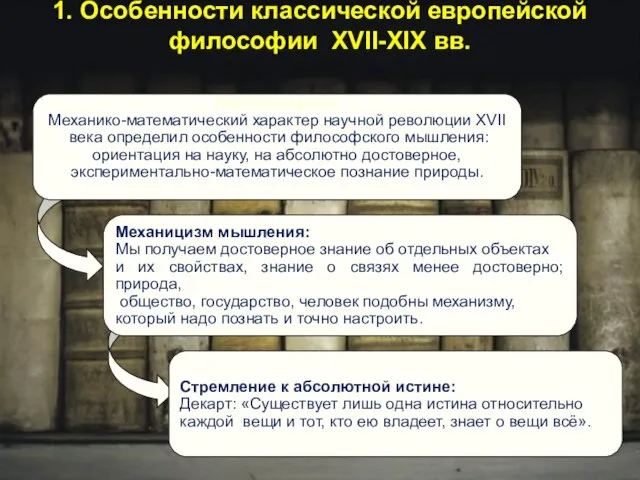

- 3. 1. Особенности классической европейской философии XVII-XIX вв. Наукоцентризм: Механико-математический характер научной революции XVII века определил особенности

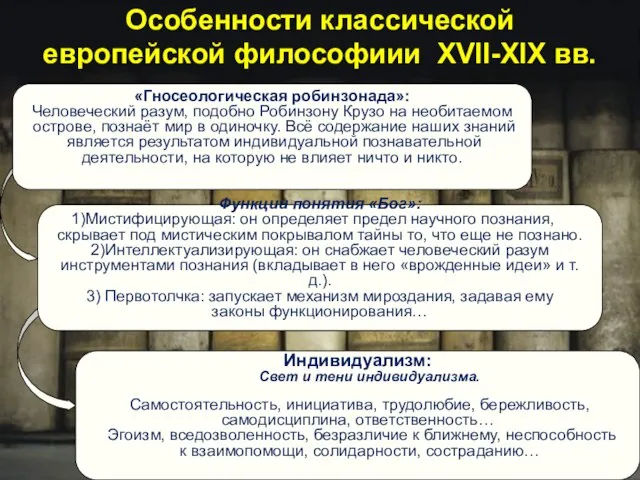

- 4. Особенности классической европейской философиии XVII-XIX вв. «Гносеологическая робинзонада»: Человеческий разум, подобно Робинзону Крузо на необитаемом острове,

- 5. 2. Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626 гг.) Провозгласил высшей задачей познания «завоевание природы и улучшение человеческой

- 6. Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626 гг.) Заложил основы эмпирического метода познания, который требует исходить из непосредственного

- 7. Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626 гг.) Истинный метод познания состоит в умственной переработке материалов, которые доставляют

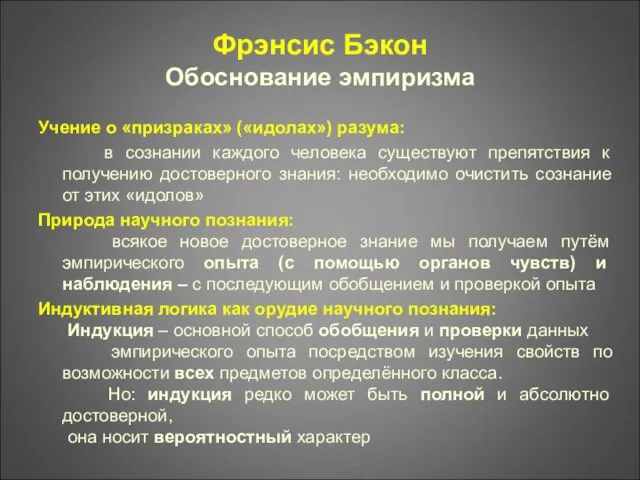

- 8. Фрэнсис Бэкон Обоснование эмпиризма Учение о «призраках» («идолах») разума: в сознании каждого человека существуют препятствия к

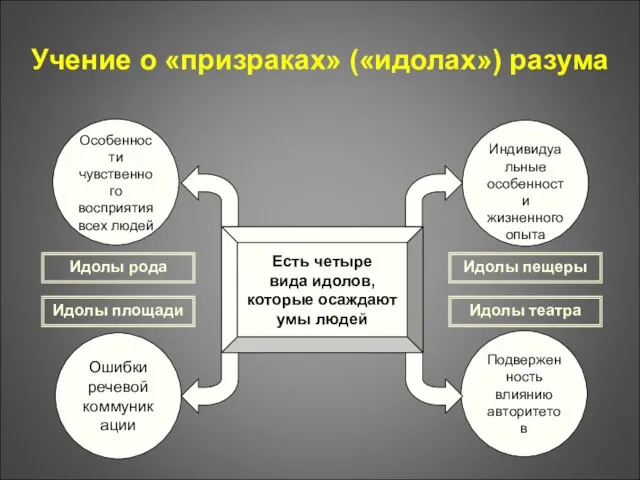

- 9. Подверженность влиянию авторитетов Ошибки речевой коммуникации Учение о «призраках» («идолах») разума Есть четыре вида идолов, которые

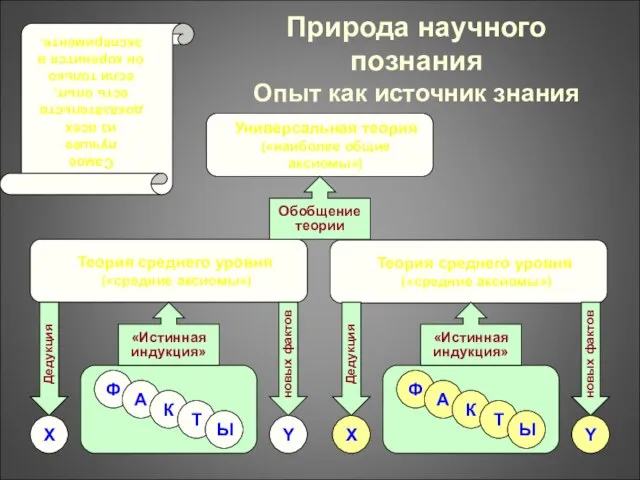

- 10. Природа научного познания Опыт как источник знания Универсальная теория («наиболее общие аксиомы») Теория среднего уровня («средние

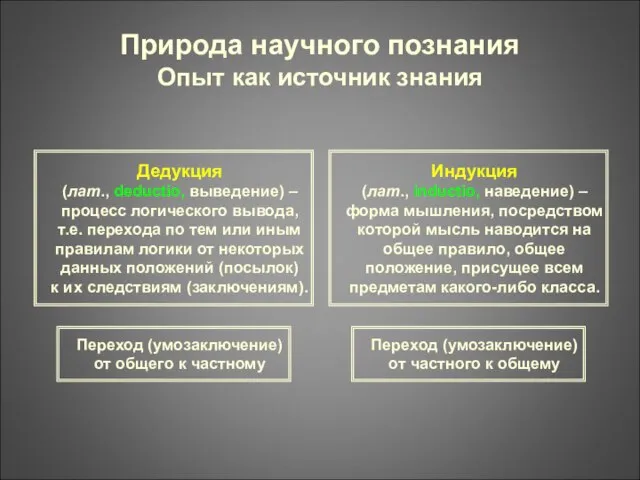

- 11. Природа научного познания Опыт как источник знания Дедукция (лат., deductio, выведение) – процесс логического вывода, т.е.

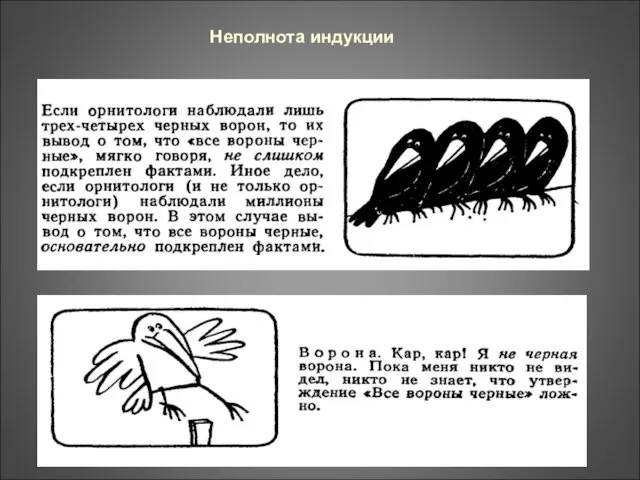

- 12. Неполнота индукции

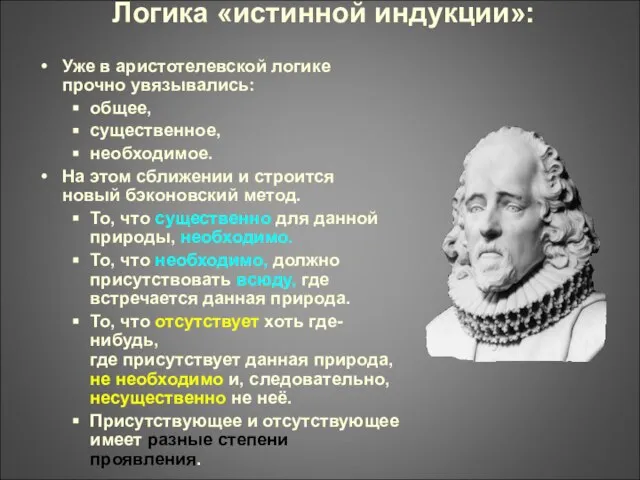

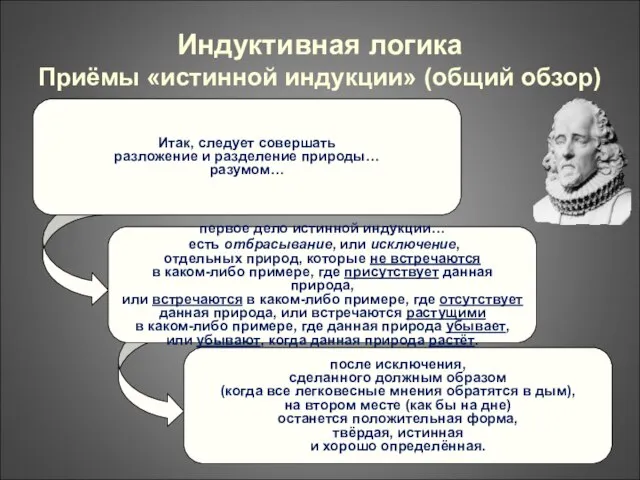

- 13. Логика «истинной индукции»: Уже в аристотелевской логике прочно увязывались: общее, существенное, необходимое. На этом сближении и

- 14. после исключения, сделанного должным образом (когда все легковесные мнения обратятся в дым), на втором месте (как

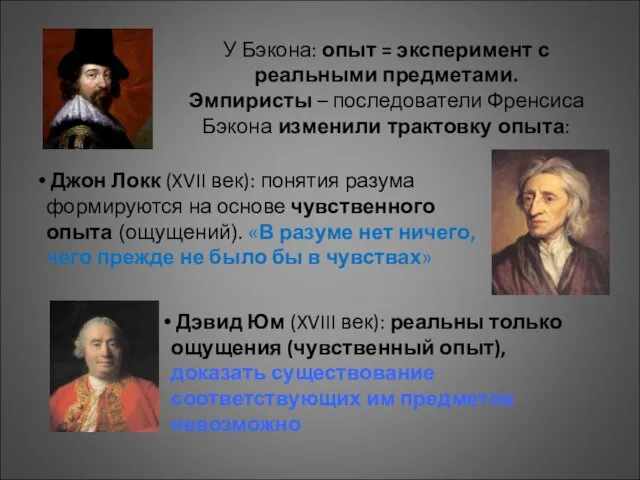

- 15. Дэвид Юм (XVIII век): реальны только ощущения (чувственный опыт), доказать существование соответствующих им предметов невозможно Джон

- 16. 3. Рене Декарт (1596 – 1650 гг.) Представитель рационализма - философского течения, представители которого источником знаний

- 17. Рене Декарт (1596 – 1650 гг.) «Я мыслю, следовательно существую». Эту истину Декарт принимал за первый

- 18. Рене Декарт (1596 – 1650 гг.) Источник знаний – это «врожденные идеи», то есть такие положения,

- 19. Рене Декарт (1596 – 1650 гг.) Достоверные выводы делаются из интуитивно очевидных аксиом с помощью строгой

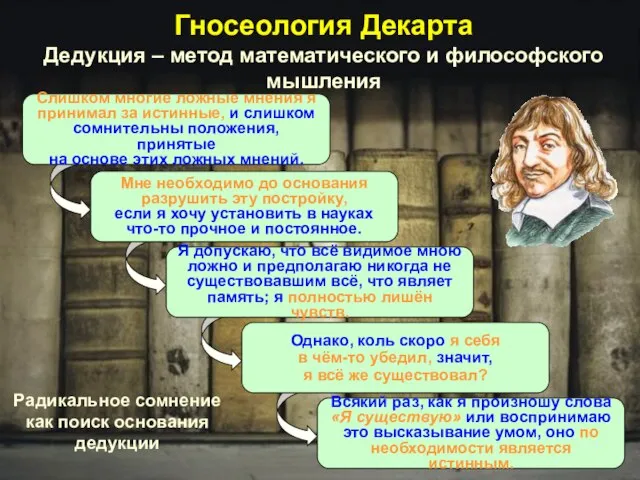

- 20. Мне необходимо до основания разрушить эту постройку, если я хочу установить в науках что-то прочное и

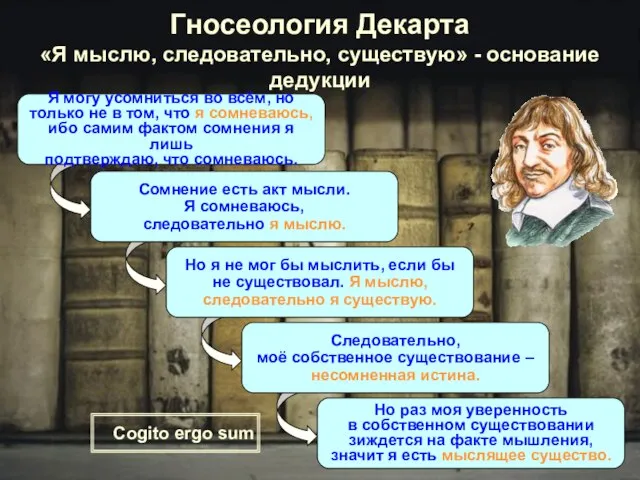

- 21. Сомнение есть акт мысли. Я сомневаюсь, следовательно я мыслю. Следовательно, моё собственное существование – несомненная истина.

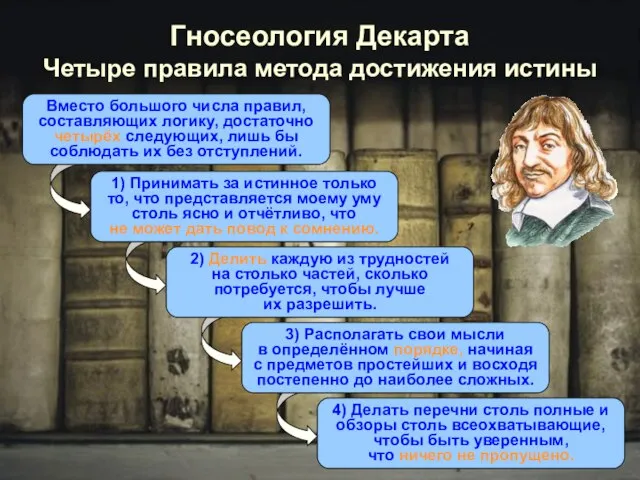

- 22. 1) Принимать за истинное только то, что представляется моему уму столь ясно и отчётливо, что не

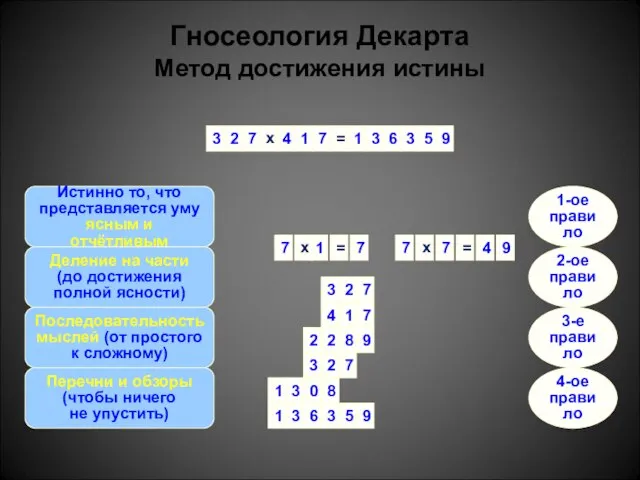

- 23. Гносеология Декарта Метод достижения истины 7 7 1 х = 3 2 7 4 1 7

- 24. Дуализм духа и материи Субстанции их атрибуты Субстанция (лат. substantia, под-лежащее, перевод греч. ύπόστασις) – то,

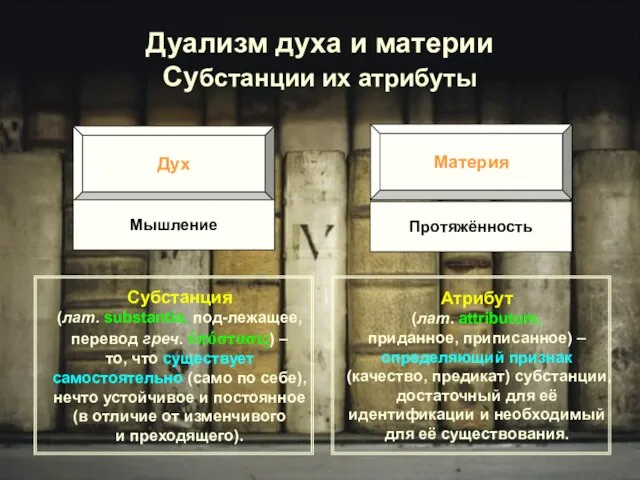

- 25. Дуализм духа и материи Проблема взаимодействия субстанций Дух Материя Мыслит Не мыслит Протяжённа Непротяжён Неделим Делима

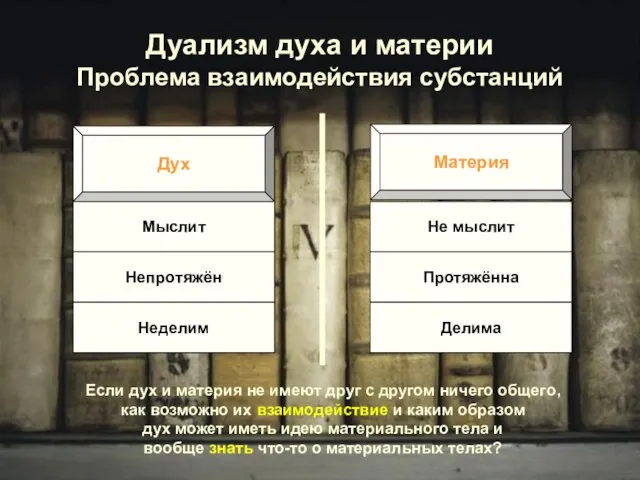

- 26. Рационализм – это признание определяющей роли разума во всей человеческой деятельности, это уверенность в мощи человеческого

- 27. Последователи Декарта: универсальная наука, построенная на математических началах (mathesis universalis), должна охватить все области знания Готфрид

- 28. 4. Джон Локк (1632 – 1704 гг.) Провозгласил идею естественных, неотчуждаемых прав человека, эти права даны

- 29. Джон Локк (1632 – 1704 гг.) Разработал принцип «разделения властей»: законодательной, исполнительной, судебной.

- 30. Томас Гоббс (1588 - 1679 гг.) В естественном состоянии, где нет власти, держащей людей в страхе,

- 31. Томас Гоббс (1588 - 1679 гг.) Естественное право – свобода делать всё для самосохранения; естественный закон

- 32. Томас Гоббс (1588 - 1679 гг.) По естественному праву люди равны и свободны, каждый обладает правом

- 33. Вольтер (1694 – 1778 гг.) Вольтер стоял на позициях «деизма», т. е. видел в боге только

- 34. Вольтер (1694 – 1778 гг.) Наиболее важным в философской деятельности Вольтера была его борьба против церкви,

- 35. Жан-Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) Руссо основную, первичную форму духовной деятельности видел в чувствах. Развитие

- 36. Жан-Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) В центр своих философских размышлений ставил проблему социального неравенства, которое

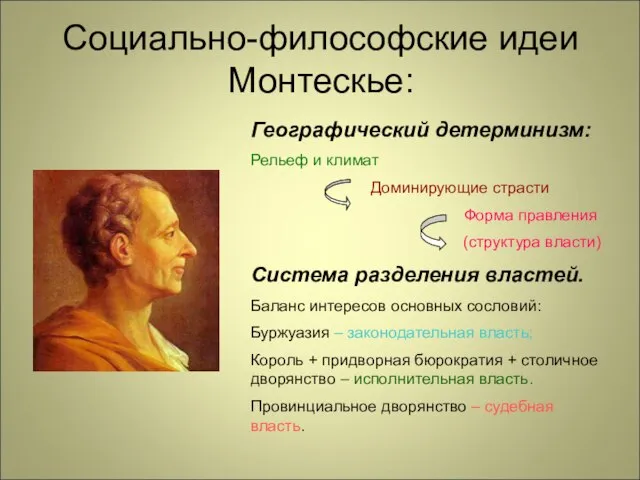

- 37. Шарль де Монтескье (1689 - 1755 гг.) Главная задача состоит в просвещении, и ликвидации предрассудков, присущих

- 38. Шарль де Монтескье (1689 - 1755 гг.) Все имеет свои законы: они есть и у божества,

- 39. Шарль де Монтескье (1689 - 1755 гг.) «Для республики нужна добродетель, для монархии — честь, для

- 40. Дэвид Гартли (1705 – 1757 гг.) Гартли стремился объяснить поведение человека исходя из физических принципов, по

- 41. Дэвид Гартли (1705 – 1757 гг.) Гартли расширил сферу душевной жизни, включив в нее не только

- 42. Дэвид Гартли (1705 – 1757 гг.) Гартли считал, что воздействие воспитания на процесс психического развития ребенка

- 43. Особенности социальной философии Нового времени Дедуктивный характер: дефицит достоверных фактов о жизни общества и его прошлом.

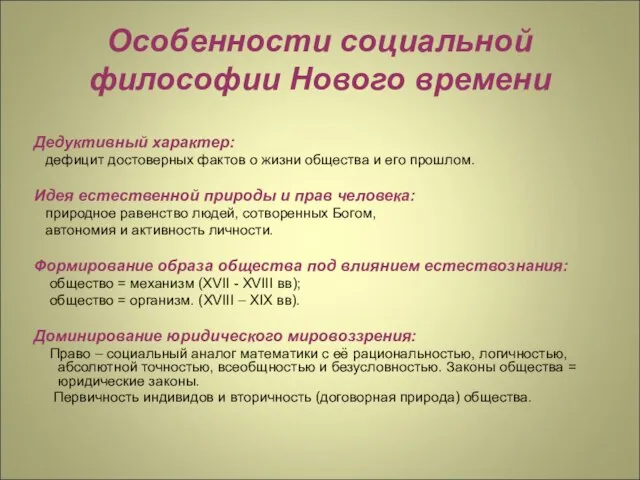

- 44. Логика теорий естественного права и общественного договора: Естественная природа человека; Характеристика естественного состояния; Цели общественного договора

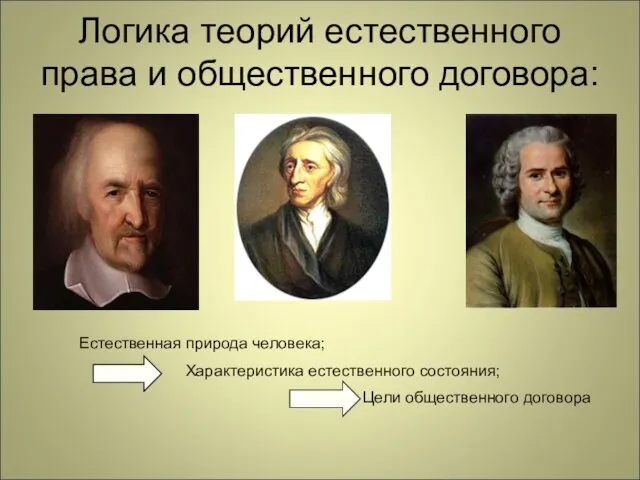

- 45. Проблемы, решаемые общественным договором: Гоббс: Обеспечить политический порядок, создав возможности для социального развития: лишение подданных политических

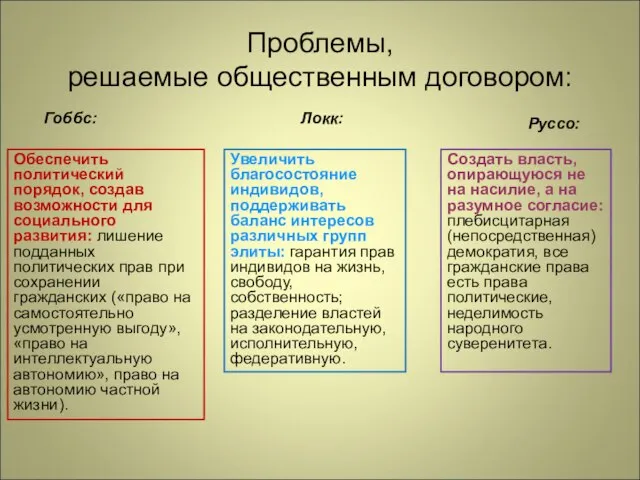

- 46. Социально-философские идеи Монтескье: Географический детерминизм: Рельеф и климат Доминирующие страсти Форма правления (структура власти) Система разделения

- 47. 5. Немецкая классическая философия Представляет важнейший этап в развитии новоевропейской мысли второй половины 18в. – первой

- 48. Система европейского идеализма:

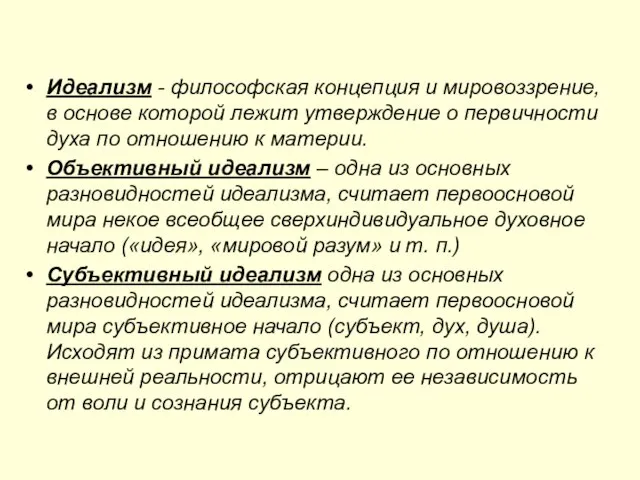

- 49. Идеализм - философская концепция и мировоззрение, в основе которой лежит утверждение о первичности духа по отношению

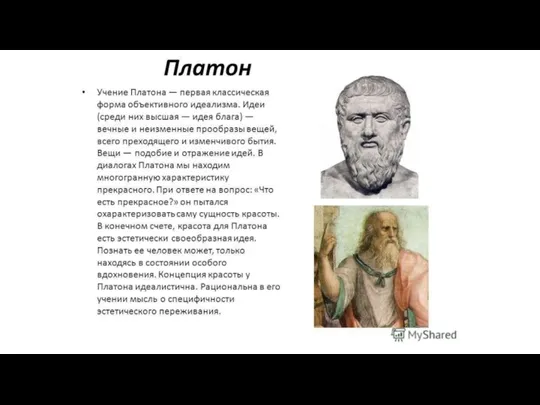

- 50. Система европейского материализма:

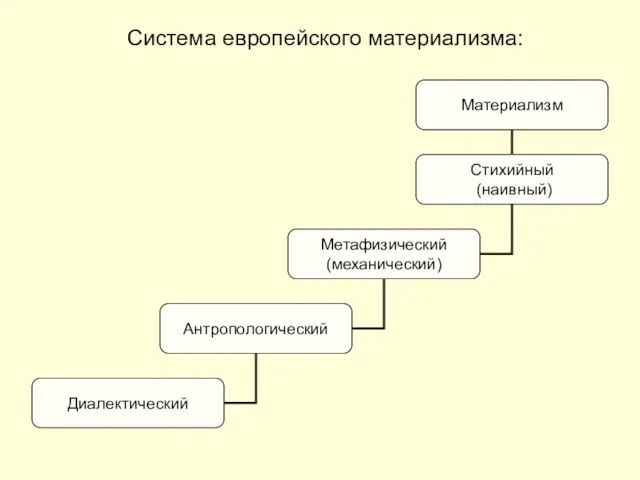

- 51. Материализм - философское направление, в соответствии с которым материя, природа (объективная реальность) является первичным началом (причиной,

- 52. Иммануил Кант (1724-1804). Поставил задачу исследовать три способности души: Способность познания Способность желания (мораль) Способность к

- 53. Система субъективного идеализма Канта 1. Человек способен познать только поверхностные, внешние стороны предмета (феномены), его сущность

- 54. Система субъективного идеализма Канта 1. Априорные формы созерцания – это пространство и время. С их помощью

- 55. Этика Канта Высший моральный закон: «Поступай так, чтобы максима твоей воли, могла в то же время,

- 56. Этика Канта Долг - наиболее прочная опора нравственности, единственный надежный источник категорического императива Способность поступать нравственно,

- 57. Эстетика Канта Прекрасное – это бескорыстное, чистое созерцание, свободное от жажды обладания, вожделения. Это победа духа

- 58. 6. Георг Гегель 1770–1831 Представитель объективного идеализма Его учение считают высшей точкой в развитии немецкого идеализма

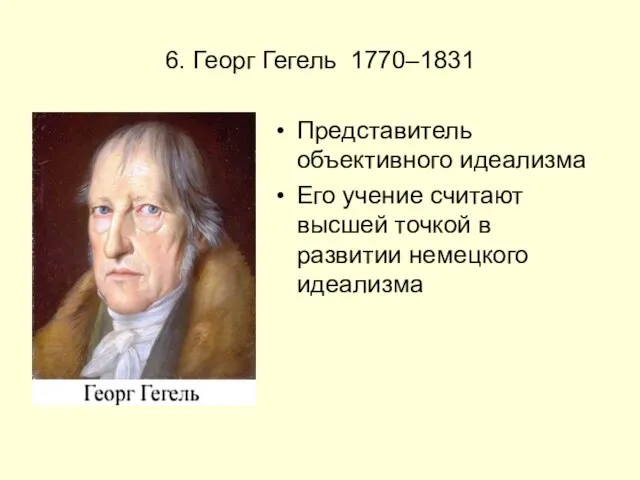

- 59. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ 1. Первоначалом, причиной и основой всего выступает «мировой дух», «мировой разум» - безличный,

- 60. Мировой разум находится в состоянии непрерывного развития

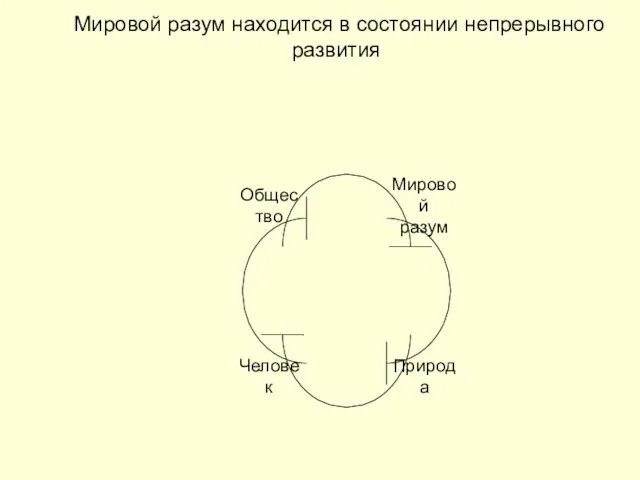

- 61. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ На первом этапе развития мировой разум находится в стихии чистого мышления На втором

- 62. Законы диалектики ГЕГЕЛЯ Все взаимопревращения мирового разума идут в соответствии с законами диалектики. Диалектика, согласно Гегелю

- 63. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ Противоречие – есть единство взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих противоположностей (т.е. полярных понятий). Противоречие

- 64. Категории диалектики как наиболее общие понятия используемые разумом Единичное и общее Явление и сущность Часть и

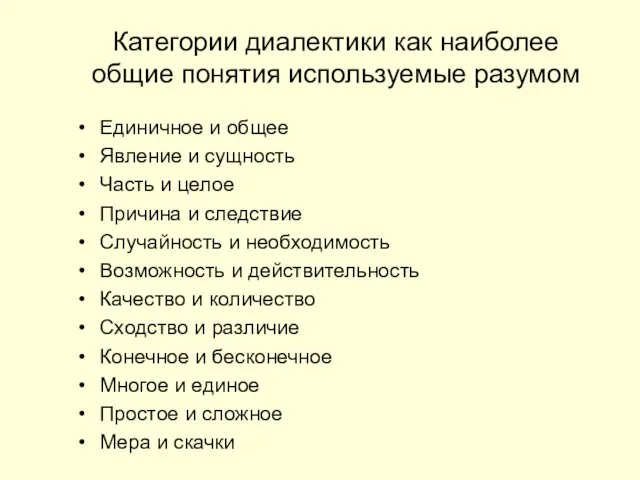

- 65. Три формы существования разума: 1. Индивидуальное сознание, субъективный дух (антропология, психология, логика) 2. Объективное сознание, объективный

- 66. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ Если предметный мир разумен, то по мнению Гегеля ему присуща внутренняя логика, которую

- 67. 7. Людвиг Андреас Фейербах (1804–1872) Выразил материалистический взгляд на мир. Предметом философии сделал человека, понимаемого как

- 68. Философская система Людвига Фейербаха 1. Критика религии: не Бог создал человека, а человек Бога. Бог продукт

- 69. Материалистическая система Людвига Фейербаха 1. Природа существует независимо от сознания человека и от какой бы то

- 70. Особенности немецкой классической философии конца XVIII – начала XIX в. 1) Ввела в философию понятие «деятельность»,

- 72. Скачать презентацию

Деятельность - способ существования

Деятельность - способ существования Русская религиозная философия

Русская религиозная философия Мир во власти трех зол

Мир во власти трех зол Родительские послания. Самообман

Родительские послания. Самообман Мораль и право. Проблема взаимосвязи морали и права

Мораль и право. Проблема взаимосвязи морали и права Технология власти и или власть технологий

Технология власти и или власть технологий В чем смысл рассказа?

В чем смысл рассказа? Историческое развитие человечества - поиски социальной макротеории

Историческое развитие человечества - поиски социальной макротеории Философия Нового времени

Философия Нового времени Презентация на тему Гегель. Абсолютный идеализм

Презентация на тему Гегель. Абсолютный идеализм  Секреты успеха Стива Джобса

Секреты успеха Стива Джобса Аристотель. Древнегреческий философ

Аристотель. Древнегреческий философ Философия в средние века

Философия в средние века Философия Нового времени (XVII – XIX вв.)

Философия Нового времени (XVII – XIX вв.) Лестница странников. Личность - группа - социум

Лестница странников. Личность - группа - социум Особенности русской философии

Особенности русской философии Самопознание личности. 9 класс

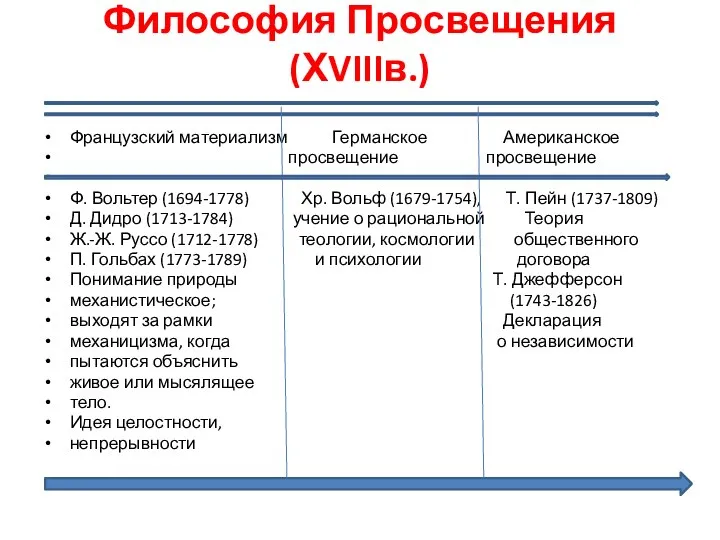

Самопознание личности. 9 класс Философия Просвещения

Философия Просвещения Сущность, предмет и структура философии

Сущность, предмет и структура философии Житейская форма познания

Житейская форма познания Понятие о философии. Структура философского знания

Понятие о философии. Структура философского знания Жизнь и ее ценности

Жизнь и ее ценности Философия Античности

Философия Античности Иудаизм: ожидая Мессию

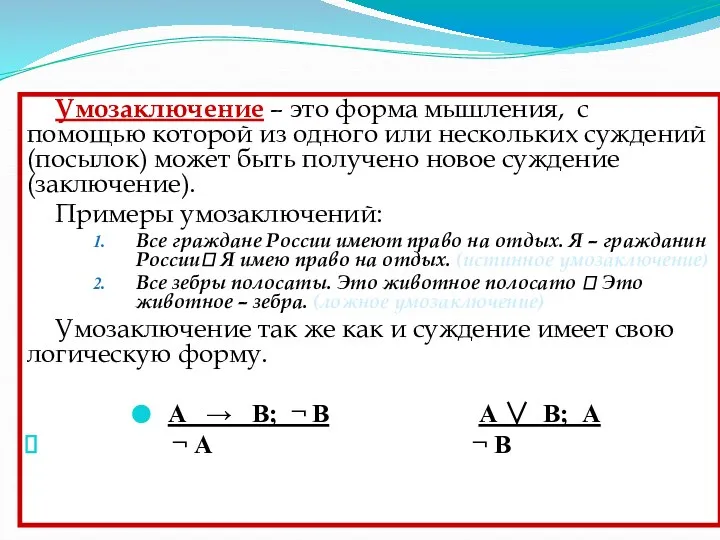

Иудаизм: ожидая Мессию Умозаключение как форма мышления

Умозаключение как форма мышления Философия права

Философия права Основы философии

Основы философии Русская философия

Русская философия