Содержание

- 2. 1. Периодизация средневековья в истории философии Средневековье – период со времени падения Римской империи в 476

- 3. 2. Локализация основных направлений средневековой философии. Для философии характерен теоцентризм, философия существует как богословие; Западноевропейская традиция

- 4. 3. Основные формы средневековой философии Для средневековой философии был характерен теоцентризм, центральное положение теологии (богословия) в

- 5. Патристика Патристика сформировала канон, то есть отделила Библию (как Ветхий Завет и Новый Завет) от апокрифов

- 6. Василий Великий (330-379) Считал, что в акте божественного творения заложено развитие, «самозарождение»», поэтому созерцание мира, закономерности,

- 7. Григорий Нисский (335-394) Утверждал, что выражение единой сущности Бога и человека в том, что человек понимается

- 8. Августин Аврелий (354-430) Онтология Августина построена вокруг учения о Боге как принципе бытия (средневековый неоплатонизм). Бог

- 9. Схоластика Схоластика – многовековой опыт трансляции религиозной традиции, письменности и культуры. Схоластика обосновывала проблемы доказательства бытия

- 10. Иоанн Дамаскин (675 – ок. 753/780) Трактат «Источник знания» – Ч.1 – «Диалектика», Ч.2 «О ересях»

- 11. Фома Аквинский (1225(6) – 1274). Обобщил доказательства бытия Бога. Последователь Аристотеля, обосновывал доказательства бытия Бога исходя

- 12. Онтологическое доказательство Бог как первая причина бытия, первая субстанция, самодостаточная сущность. CAUSA SUI

- 13. Космологическое доказательство Бог как метафизическая сущность, производящая существование физического пространственно-временного мира. Творец

- 14. Кинетическое доказательство Бог как недвижимый двигатель. Всё в мире постоянно движется, что-то произвело первое движение, это

- 15. Телеологическое доказательство Всё в мире целесообразно, закономерно, значит, цель и законы заложены в это мир его

- 16. Моральное доказательство Бог как источник и высшая степень совершенства всего самого лучшего, что есть в мире

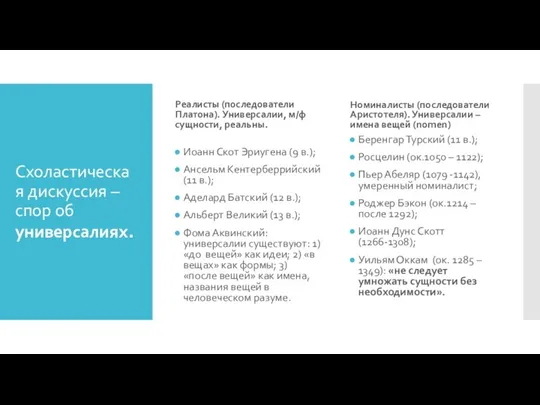

- 17. Схоластическая дискуссия – спор об универсалиях. Реалисты (последователи Платона). Универсалии, м/ф сущности, реальны. Иоанн Скот Эриугена

- 18. 4. Проблема свободы человека в средневековой философии В философии проблема свободы рассматривается и как обоснование свободы

- 19. Григорий Нисский (335-394). Утверждал, что человек создан по образу и подобию Бога, поэтому сущность человека едина

- 20. Августин Аврелий (354-430), известный также как Блаженный Августин. Антропология Августина сформировала представления, определившие этические воззрения средневековья:

- 21. Ещё некоторые примеры обоснования метафизической свободы в средневековой философской антропологии. Боэций (ок.480 – 524/6), «Утешение философией»:

- 22. 5. Византийская и древнерусская философия Основоположники славянской письменности; Перевели Писание и богослужение на церковнославянский язык; КУЛЬТУРА

- 23. «Слово о законе и благодати» (кон. X - середина XI в.в.) Митрополит Иларион Киевский: «принцип симфонии».

- 24. Исихазм (молчание) Симеон Новый Богослов (942 – 1022): аскеза, «умное делание» (молитвенное молчание), учение о «фаворском

- 25. Церковный собор 1503 года: Нестяжатели (исихасты) Нил Сорский (1433 – 1508), «Предание ученикам»; Вассиан Патрикеев, Максим

- 26. Филофей Псковский (ок. 1456 – 1542) «Москва – Третий Рим». На фото: Приказная палата в Пскове,

- 28. Скачать презентацию

Философия права. Вопросы к экзамену

Философия права. Вопросы к экзамену Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия Что такое мышление

Что такое мышление Введение в философию

Введение в философию Древние философские учения

Древние философские учения Эволюция управленческой мысли

Эволюция управленческой мысли Образовательная парадигма греко-римской античности: классический и эллинистический периоды

Образовательная парадигма греко-римской античности: классический и эллинистический периоды Логическое мышление

Логическое мышление 1 философия 11.2

1 философия 11.2 Общество и история

Общество и история Долг и совесть

Долг и совесть Ищу человека

Ищу человека Первая мировая религия Буддизм

Первая мировая религия Буддизм Srednevekovaya_araboyazychnaya_filosofia (1)

Srednevekovaya_araboyazychnaya_filosofia (1) Валла Лоренцо (1407-1457)

Валла Лоренцо (1407-1457) Выбор пути

Выбор пути Развитие в философии. Смысл диалектического развития. (Тема 8)

Развитие в философии. Смысл диалектического развития. (Тема 8) Развитие взглядов на происхождение человека

Развитие взглядов на происхождение человека Духовный мир человека

Духовный мир человека Научное познание. Уровни и формы. (Тема 11)

Научное познание. Уровни и формы. (Тема 11) Развитие философии и гуманитарного знания

Развитие философии и гуманитарного знания Философия познания

Философия познания Этический аспект делового общения. Лекция 4

Этический аспект делового общения. Лекция 4 Любовь сильнее смерти

Любовь сильнее смерти Журналистика в системе социального-философского знания

Журналистика в системе социального-философского знания Бытие

Бытие Искусственный интеллект и коллективный разум в контексте универсального эволюционизма

Искусственный интеллект и коллективный разум в контексте универсального эволюционизма Общие признаки развития философии в средние века на Западе и Востоке

Общие признаки развития философии в средние века на Западе и Востоке