Содержание

- 2. Вопросы Идея священного текста и основная стратегия средневекового образования. Педагогическое мироощущение христианина в Средние века. Эволюция

- 3. I Идея священного текста и основная стратегия средневекового образования

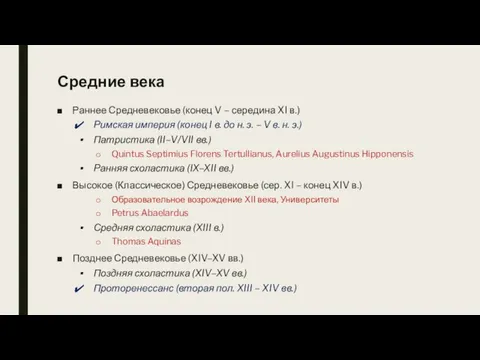

- 4. Средние века Раннее Средневековье (конец V – середина XI в.) Римская империя (конец I в. до

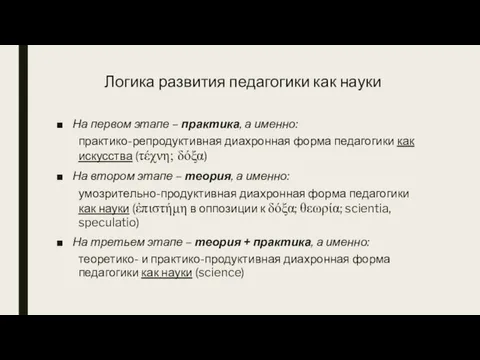

- 5. Логика развития педагогики как науки На первом этапе – практика, а именно: практико-репродуктивная диахронная форма педагогики

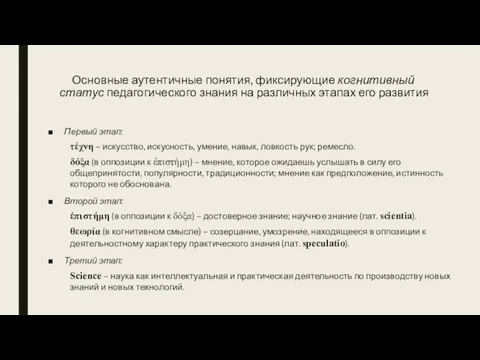

- 6. Основные аутентичные понятия, фиксирующие когнитивный статус педагогического знания на различных этапах его развития Первый этап: τέχνη

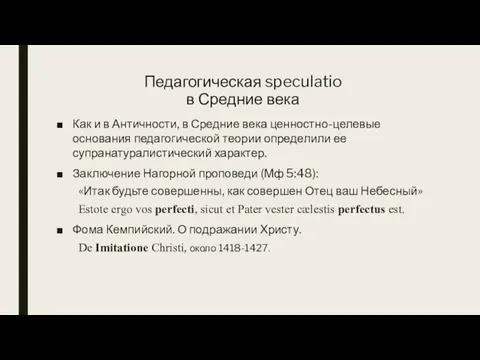

- 7. Педагогическая speculatio в Средние века Как и в Античности, в Средние века ценностно-целевые основания педагогической теории

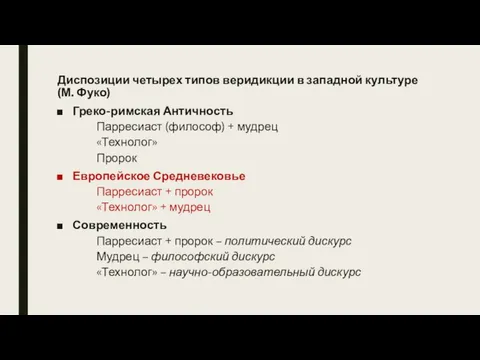

- 8. Диспозиции четырех типов веридикции в западной культуре (М. Фуко) Греко-римская Античность Парресиаст (философ) + мудрец «Технолог»

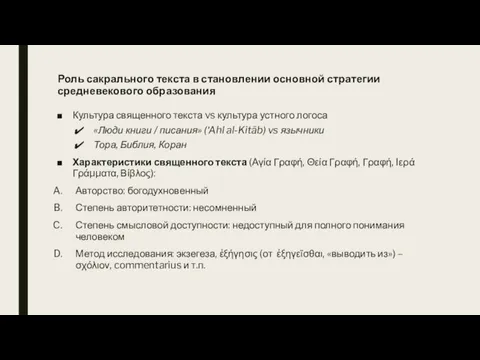

- 9. Роль сакрального текста в становлении основной стратегии средневекового образования Культура священного текста vs культура устного логоса

- 10. Авторство священного текста Ап. Павел: «Все Писание богодухновенно» Иоанн Богослов: «Я был в духе в день

- 11. Степень авторитетности священного текста Евангелие от Иоанна: «слово Твое есть истина» Псалтирь: «Закон Господа совершен …

- 12. Степень смысловой доступности священного текста Многоплановость священного текста, наличие в нем нескольких смысловых измерений: буквальное тропологическое

- 13. Метод исследования священного текста Экзеге́тика (от греч ἐξήγησις толкование, изъяснение) Так, слово «Иерусалим», согласно Кассиану, означает:

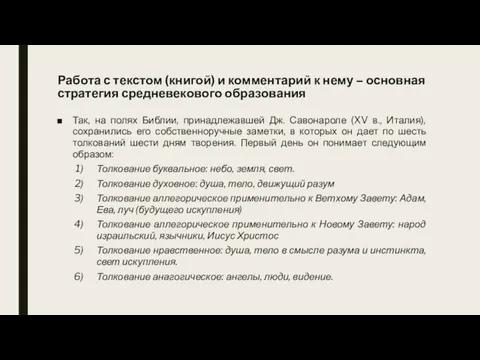

- 14. Работа с текстом (книгой) и комментарий к нему – основная стратегия средневекового образования Так, на полях

- 15. Ср.: роль книги в античной культуре Мелет - Сократу: — Вот именно, я говорю, что ты

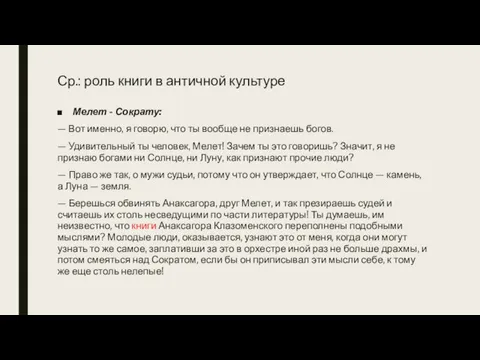

- 16. Профанный текст К.Ф. фон Вайцзеккер: «Что хорошо у греков - так это то, что они "не

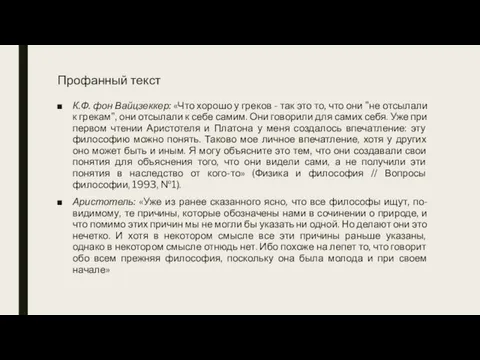

- 17. II Педагогическое мироощущение христианина в Средние века

- 18. Бог как педагог Климент Александрийский (150 – 215), трактат Педагог (ок. 197 г.): «Наш Педагог (Παιδαγωγός),

- 19. Писание как педагогический текст Ап. Павел: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для

- 20. Мир как книга (учебник): ср. герб РГППУ

- 21. Мир как воспитывающий текст (книга) Декарт: «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения

- 22. История как педагогический процесс Пространственное мировосприятие эллина vs временное мировосприятие древнего еврея С.С. Аверинцев: «греческий мир

- 23. Педагогическое понимание времени Василий Великий (330—379): «А когда уже стало нужно присоединить к существующему и сей

- 24. Цель (τέλος) образования в средневековой педагогике Ап. Павел: «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда

- 25. Пайдейя как наказание Василий Великий (330—379): «Оскверненных же и низких душою Соломон не допускает к слышанию

- 26. III Эволюция отношения Церкви к идеалам античной образованности. Trivium и quadrivium в «свободных искусствах»

- 27. Взаимоотношение с языческой научно-образовательной парадигмой в эпоху Патристики: от отрицания к рецепции Патристика (II–V/VII вв.) –

- 28. Новозаветный подход к образованию: «стань глупым, чтобы стать мудрым» Ап. Павел: «Если кто из вас думает

- 29. Стадия отрицания: апология Тертуллиана (ок. 155 – ок. 240 гг.) «Так что же общего у Афин

- 30. Воскрешение Христа vs античная дефиниция человека Августин: «…древние мудрецы самого человека определяли так: человек есть животное

- 31. Стадия принятия: рецепция Рецепция (receptio, принятие) – заимствование и приспособление данным обществом социологических и культурных форм,

- 32. Обоснование миссионерской деятельности в НЗ Missio — послание, поручение Иисус – своим ученикам: «Итак идите, научите

- 33. Обоснование для христианина пользы изучения философии Климент Александрийский (150 – 215): философия есть пропедевтика в священную

- 34. Формальный аспект рецепции: заимствование научно-образовательной системы греческой культуры: «свободные искусства» Античные ἐλευθέριοι παιδεῖαι, ἐγκύκλια παιδεύματα, ἐγκύκλια

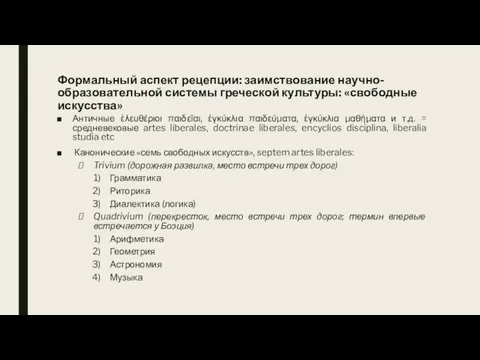

- 35. Рецепция языческой системы образования: истоки «свободных искусств» Аристотель: «Поскольку все занятия делятся на такие, которые приличны

- 37. Скачать презентацию

Общество и история

Общество и история Родительские послания. Самообман

Родительские послания. Самообман Дедуктивное умозаключение (Тема № 2.4)

Дедуктивное умозаключение (Тема № 2.4) Философское понимание категории сущности

Философское понимание категории сущности Взгляды, характерные для Просветителей XVII-XVIII веков

Взгляды, характерные для Просветителей XVII-XVIII веков Познание. Виды познания

Познание. Виды познания Потребности и интересы

Потребности и интересы Общая характеристика аргументации

Общая характеристика аргументации Деятельность как сущностная характеристика природы человека. Социокультурные модусы человеческого бытия

Деятельность как сущностная характеристика природы человека. Социокультурные модусы человеческого бытия Свобода в деятельности человека

Свобода в деятельности человека Пространство и время

Пространство и время Change world

Change world Существует ли абсолютная истина?

Существует ли абсолютная истина? Элейская школа

Элейская школа Классическая, когерентная и прагматическая концепции истины

Классическая, когерентная и прагматическая концепции истины Научное наблюдение

Научное наблюдение Концепция бытия в философии расцвета античности. Лекция 6

Концепция бытия в философии расцвета античности. Лекция 6 1008665

1008665 Бытие, как существование

Бытие, как существование Логика. Индукция. Дедукция

Логика. Индукция. Дедукция Философская мысль XIX века

Философская мысль XIX века Философия Средних веков

Философия Средних веков Метаэтика

Метаэтика ЛЕКЦИЯ 4

ЛЕКЦИЯ 4 Знание и понимание

Знание и понимание Город и повседневность

Город и повседневность Философские и научные парадигмы XVIII – XVIII вв. Лекция 6

Философские и научные парадигмы XVIII – XVIII вв. Лекция 6 Технология мышления

Технология мышления