- Главная

- Литература

- Журавский Дмитрий Иванович. Проезжая по мостам, вспоминайте о нём!

Содержание

- 3. Жура́вский Дми́трий Ива́нович русский учёный-механик и инженер, специалист в области мостостроения и строительной механики. Строитель знаменитого

- 4. Дмитрий Иванович Журавский родился 29 декабря 1821 года в селе Белый Колодезь Щигровского уезда Курской губернии

- 5. Николаевская железная дорога После окончания с отличием института в 1840 году молодого инженера направили на строительство

- 6. Руководящая работа В 1877 году Д. И. Журавский был назначен директором департамента железных дорог и занимал

- 7. Работа в других проектах Весной 1855 года Д. И. Журавского командировали на изыскания железной дороги от

- 8. Журавскому пришлось разрешить и ряд других сложных для того времени технических проблем. Так, например, для строительства

- 11. Скачать презентацию

Слайд 3Жура́вский Дми́трий Ива́нович

русский учёный-механик и инженер, специалист в области мостостроения и строительной механики. Строитель знаменитого Веребьинского моста Николаевской железной

Жура́вский Дми́трий Ива́нович

русский учёный-механик и инженер, специалист в области мостостроения и строительной механики. Строитель знаменитого Веребьинского моста Николаевской железной

дороги (в настоящее время — Октябрьская железная дорога). Лауреат Демидовской премии Петербургской академии наук

Слайд 4Дмитрий Иванович Журавский родился 29 декабря 1821 года в селе Белый Колодезь

Дмитрий Иванович Журавский родился 29 декабря 1821 года в селе Белый Колодезь

Щигровского уезда Курской губернии (ныне - Золотухинского района Курской области). Отсюда он уехал на учёбу в Нежинский лицей, который блестяще окончил в 1838 году, проявив особые математические способности. После лицея семнадцатилетний юноша продолжает учёбу в Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения - одно из лучших высших учебных заведений России того времени. Здесь Журавский слушал лекции по математике известных академиков М. В. Остроградского и В. Я. Буняковского, и это повлияло на выбор специальности.

Слайд 5Николаевская железная дорога

После окончания с отличием института в 1840 году молодого

Николаевская железная дорога

После окончания с отличием института в 1840 году молодого

инженера направили на строительство Петербургско-Московской железной дороги. Российским инженерам предстояло преодолеть очень большие трудности при постройке железной дороги, которые не встречались в других странах. Это должна была быть по тем временам самой большой железной дорогой в мире длиной в 656 км. Ее трасса пролегала по непроходимым и трудным местам. Достаточно сказать, что на этой дороге предстояло построить 184 моста и 68 других искусственных сооружений. Нужно было произвести 97 миллионов кубометров одних только земляных работ. И российские инженеры отлично справились со своей задачей.

Слайд 6Руководящая работа

В 1877 году Д. И. Журавский был назначен директором департамента железных дорог

Руководящая работа

В 1877 году Д. И. Журавский был назначен директором департамента железных дорог

и занимал этот пост в 1877—1889 гг.[3]; в непосредственном ведении Журавского находился технически-инспекторский комитет департамента[2]. В этот период Журавский осуществил ряд важных мероприятий по увеличению провозной способности российских железных дорог.

В 1883—1889 годах Журавский также был членом Совета Министерства путей сообщения (с 1886 года назывался Совет по железнодорожным делам).

Умер Журавский в 1891 году, являясь признанным авторитетом в области мостостроения. Похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга.

Бюст Журавского установлен в Колонном зале ПИИПС в 1897 году. Его именем названа улица в Донецке (Украина).

В 1883—1889 годах Журавский также был членом Совета Министерства путей сообщения (с 1886 года назывался Совет по железнодорожным делам).

Умер Журавский в 1891 году, являясь признанным авторитетом в области мостостроения. Похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга.

Бюст Журавского установлен в Колонном зале ПИИПС в 1897 году. Его именем названа улица в Донецке (Украина).

Слайд 7Работа в других проектах

Весной 1855 года Д. И. Журавского командировали на изыскания железной дороги

Работа в других проектах

Весной 1855 года Д. И. Журавского командировали на изыскания железной дороги

от Москвы до Орла[2].

По возвращении Журавского в Петербург на него возложили перестройку шпиля на соборе Петропавловской крепости с заменой деревянных конструкций металлическими. Эти работы выполнялись в 1857—1858 годах совместно с архитектором К. А. Тоном и инженерами А. С. Рехневским и П. П. Мельниковым.

В ходе указанных работ Д. И. Журавский предложил конструкцию металлического шпиля собора и метод её расчёта, воплотив результаты расчёта в проект и реализовав его[12]. Разработка технологического процесса получения крупносортного железа в качестве материала была проведена металлургом А. А. Иосса[13]. За данную работу Д. И. Журавскому был присвоен чин полковника Корпуса инженеров путей сообщения.

См. также: Петропавловский собор#История

В 1869 году Журавский работал над восстановлением сгоревшего Мстинского моста. Эта работа стала одним из последних проектов Журавского в области мостостроения.

В том же году для изучения железнодорожного дела Журавский был направлен в США. По возвращении из этой заграничной командировки он был назначен членом в совет управления Главного общества российских железных дорог. Вице-президентом этого общества он состоял несколько лет и в то же время являлся председателем строительного отдела Императорского технического общества и сотрудничал в его «Записках». В 1873 году Журавский участвовал — в качестве представителя Министерства путей сообщения — в работе Международного статистического конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге, и был избран вице-председателем коммерческой статистики[2].

В 1871—1876 годах Журавский активно участвовал в переустройстве Мариинского водного пути, руководил проектированием обводного Ладожского канала, Морского Петербургского канала и Либавского порта. В эти же годы он вёл активную научную работу, исследовал прочность дерева при различных типах нагружения, а также изучал прочность рельсов при низкой температуре.

По возвращении Журавского в Петербург на него возложили перестройку шпиля на соборе Петропавловской крепости с заменой деревянных конструкций металлическими. Эти работы выполнялись в 1857—1858 годах совместно с архитектором К. А. Тоном и инженерами А. С. Рехневским и П. П. Мельниковым.

В ходе указанных работ Д. И. Журавский предложил конструкцию металлического шпиля собора и метод её расчёта, воплотив результаты расчёта в проект и реализовав его[12]. Разработка технологического процесса получения крупносортного железа в качестве материала была проведена металлургом А. А. Иосса[13]. За данную работу Д. И. Журавскому был присвоен чин полковника Корпуса инженеров путей сообщения.

См. также: Петропавловский собор#История

В 1869 году Журавский работал над восстановлением сгоревшего Мстинского моста. Эта работа стала одним из последних проектов Журавского в области мостостроения.

В том же году для изучения железнодорожного дела Журавский был направлен в США. По возвращении из этой заграничной командировки он был назначен членом в совет управления Главного общества российских железных дорог. Вице-президентом этого общества он состоял несколько лет и в то же время являлся председателем строительного отдела Императорского технического общества и сотрудничал в его «Записках». В 1873 году Журавский участвовал — в качестве представителя Министерства путей сообщения — в работе Международного статистического конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге, и был избран вице-председателем коммерческой статистики[2].

В 1871—1876 годах Журавский активно участвовал в переустройстве Мариинского водного пути, руководил проектированием обводного Ладожского канала, Морского Петербургского канала и Либавского порта. В эти же годы он вёл активную научную работу, исследовал прочность дерева при различных типах нагружения, а также изучал прочность рельсов при низкой температуре.

Слайд 8Журавскому пришлось разрешить и ряд других сложных для того времени технических проблем.

Журавскому пришлось разрешить и ряд других сложных для того времени технических проблем.

Так, например, для строительства мостов он применил дешёвую сосну, но предварительно пропитав её особым составом. Состав, предложенный Журавским, предохранял дерево от гниения и придавал ему особую прочность. Весьма показательно, что мосты из этой сосны простояли по тридцать пять и больше лет и снесли их только тогда, когда деревянные мосты решили заменить железными. В Ленинградском транспортном музее находится срез сваи, которую извлекли из воды при ремонте одного из мостов Петербургско -Московской железной дороги в 1926 году. Даже опытный специалист, глядя на этот срез, не сказал бы, что свая простояла без малого сто лет в воде. Журавский разрешил еще одну сложную проблему. Для испытания образцов применяемых материалов он сконструировал и построил специальные машины. Таким образом, он получил полные характеристики материалов для своих мостов. На этих же машинах Журавский определял прочность элементов и соединений конструкций ферм.

- Предыдущая

Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 Английский языкСледующая -

Способы оплаты М.ВидеоЭльдорадо

Книжные секреты на планете Лета

Книжные секреты на планете Лета Из пламени Афганистана

Из пламени Афганистана Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова

Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова Презентация на тему Герой нашего времени

Презентация на тему Герой нашего времени  Градоначальники города Глупово как исторические личности

Градоначальники города Глупово как исторические личности Познавательная презентация-викторина Мы к звёздам проложили путь. Николай Дмитриевич Кузнецов

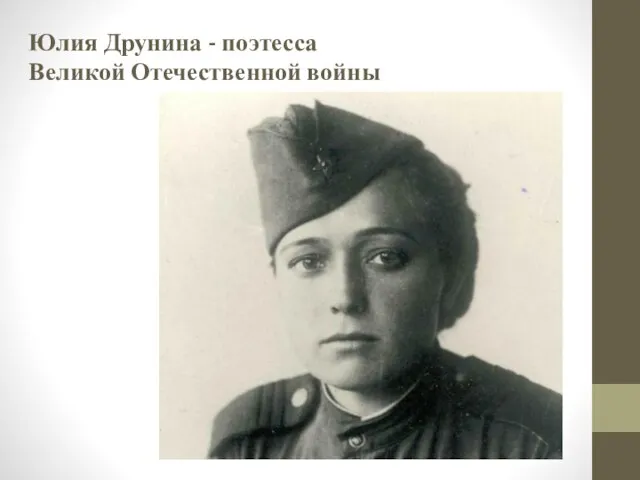

Познавательная презентация-викторина Мы к звёздам проложили путь. Николай Дмитриевич Кузнецов Юлия Друнина - поэтесса Великой Отечественной войны

Юлия Друнина - поэтесса Великой Отечественной войны Жизнь и творчество А.А. Блока

Жизнь и творчество А.А. Блока Изобретения и события предсказанные фантастами

Изобретения и события предсказанные фантастами Женские образы в Герое нашего времени

Женские образы в Герое нашего времени The Lion, The Witch, and the Wardrobe

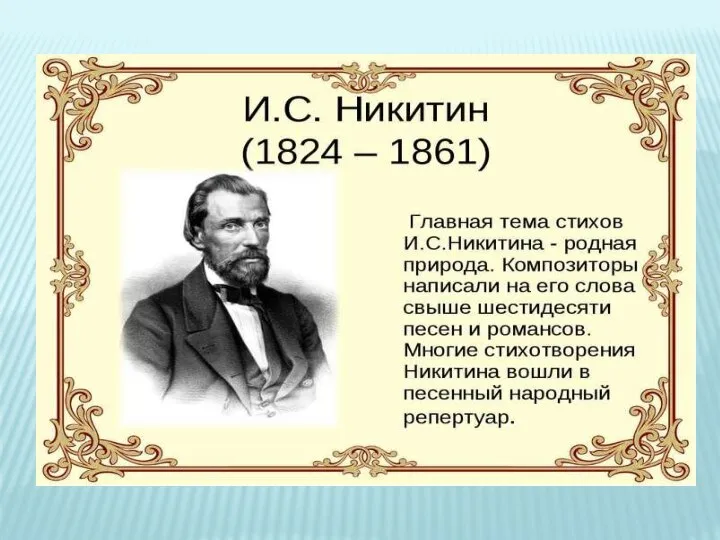

The Lion, The Witch, and the Wardrobe И.С. Никитин (1824-1861)

И.С. Никитин (1824-1861) Іван Франко. Історична повість Захар Беркут

Іван Франко. Історична повість Захар Беркут К.Д. Паустовский. Рассказ Заячьи лапы

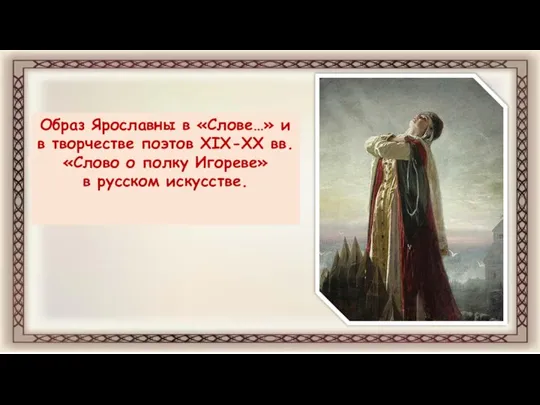

К.Д. Паустовский. Рассказ Заячьи лапы Образ Ярославны в Слове… и в творчестве поэтов XIX-XX вв

Образ Ярославны в Слове… и в творчестве поэтов XIX-XX вв Татьяна Ларина

Татьяна Ларина Презентация на тему Изучение Слова о полку Игореве

Презентация на тему Изучение Слова о полку Игореве  Творчество Льва Николаевича Толстого (1828 - 1910)

Творчество Льва Николаевича Толстого (1828 - 1910) Имаженизм

Имаженизм Флоренс Найтингейл Леди со светильником

Флоренс Найтингейл Леди со светильником Презентация по литературе на тему: Жизнь и творчество Н.М.Карамзина Выполнил ученик 8В класса Залепухин Вадим

Презентация по литературе на тему: Жизнь и творчество Н.М.Карамзина Выполнил ученик 8В класса Залепухин Вадим Презентация на тему Стихотворные размеры

Презентация на тему Стихотворные размеры  Громадська та творча діяльність І. Дзюби, Л. Костенко, В. Симоненка

Громадська та творча діяльність І. Дзюби, Л. Костенко, В. Симоненка Космонавты Казахстана

Космонавты Казахстана Андрей Константинович Нартов (1693—1756)

Андрей Константинович Нартов (1693—1756) Стихотворение Сергея Есенина Шаганэ ты моя, Шаганэ

Стихотворение Сергея Есенина Шаганэ ты моя, Шаганэ Джин Шинода Болен У последней черты. Смертельно опасные болезни как путешествие души

Джин Шинода Болен У последней черты. Смертельно опасные болезни как путешествие души Истории и судьбы: Дети А. С. Пушкина и Натальи Гончаровой

Истории и судьбы: Дети А. С. Пушкина и Натальи Гончаровой