Слайд 2Несмотря на значительные достижения медицинской науки, на сегодняшний день проблема недифференцированной дисплазии

соединительной ткани (НДСТ) остается одной из наиболее актуальных проблем педиатрии. Это обусловлено с одной стороны увеличением частоты встречаемости НДСТ среди детского населения (до 80%), а с другой – трудностями диагностики и верификации собственно синдрома НДСТ. Одним из наиболее часто встречаемых проявлений НДСТ, регистрируемых в 80% случаев, являются диспластикозависимые постуральные нарушения и патология костной ткани, которые имеют тяжелое течение и выраженные косметические дефекты

Слайд 3Цель работы: определить влияние соединительнотканной дисплазии на формирование остеопенических нарушений у детей

и подростков

Слайд 4Материал и методы исследования

проведено комплексное обследование 1300 детей (690 мальчиков и 610

девочек) 9-18 лет, которые постоянно проживают в ВКО г. Семей. План обследования включал: углубленный анализ анамнестических данных, расширенное антропометрическое обследование, клинический осмотр с учетом количественных характеристик и выраженности внешних стигм дизэмбриогенеза соединительной ткани, висцеральных диспластикозависимых нарушений, гипермобильности суставов (ГС).

Слайд 5

Для оценки структурно-функционального состояния костной ткани использовали неинвазивный метод скрининг-диагностики - ультразвуковую

денситометрию (аппарат “Sunligt”) с анализом показателей согласно региональным стандартам.

Слайд 6Анализ результатов исследования показал, что популяционная частота встречаемости остеопенического синдрома в детской

популяции ВКО г. Семей колеблется от 18,6±4,5% до 36,8±6,1% в зависимости от пола и возраста ребенка. Единичные фенотипические признаки НДСТ или стигмы дизэмбриогенеза отмечались у 82,9±7,3% обследованных детей. Синдром НДСТ с учетом анализа биохимических маркеров коллагенобразования был диагностирован у 30,9% детей (55,1% девочек и 44,9% мальчиков).

Слайд 7Из них 28,9% детей имели легкую форму выраженности НДСТ: 3-4 фенотипических маркера

дизморфогенеза соединительной ткани и ГС (до 6 балов) и не имели диспластикозависимой висцеральной патологии. Средней степени выраженности форма НДСТ (наличие 4-5 фенотипических признаков, ГС 6-8 баллов и 1 вид висцеральной патологии) была диагностирована у 44,4% детей. Выраженная форма НДСТ (более 5 фенотипических признаков, ГС 9 баллов и полисистемная висцеральная патология) была диагностирована у 32,1% детей.

Слайд 8На следующем этапе исследования были сформированы следующие группы детей: 1 группа -

дети с синдромом НДСТ (706 детей), из них подгруппа 1-а - дети с сопутствующей остеопенией (557 детей); 2 группа (группа сравнения) - дети с остеопеническим синдромом без нарушений фибриногенеза (122 ребенка). Контрольную группу составили 50 практически здоровых детей того же возраста.

Слайд 9Результаты и их обсуждение:

при оценке СФС костной ткани по показателям ультразвуковой

денситометрии установлено, что у 62,1% детей с НДСТ имеет место снижение индекса плотности костной ткани, что практически в 2 раза выше региональных показателей детей соответствующего возраста и пола (р<0,05). Установлена четкая зависимость между степенью выраженности НДСТ и частотой остеопении. При легкой форме выраженности НДСТ снижение плотности костной ткани диагностировано у 28,3% детей, при средней и выраженной форме НДСТ частота остеопении составила 59,5% и 71,4% соответственно (р<0,01).

Слайд 10Таким образом, у детей с НДСТ нарушения СФС костной ткани характеризуется как

снижением процессов костеобразования, так и усилением процессов резорбции костной ткани, что обуславливает высокую частоту остеопении в этой группе пациентов.

Слайд 11Выводы

1.У 62,1% детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани отмечается снижение плотности костной

ткани, тяжесть которой увеличивается параллельно выраженности диспластического процесса.

2.Денситометрическим эквивалентом диспластической остеопении является снижение показателя трабекулярной компоненты костной ткани, тогда как формирование остеопенического синдрома у детей без нарушений дизморфогенеза соединительной ткани происходит за счет снижения минеральной составляющей кости.

Слайд 123.Особенностью клинических проявлений сочетанных диспластических и остеопенических нарушений у детей является наличие

полисимптомной патологии опорно-двигательного аппарата.

4. Процессы ремоделирования костной ткани у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и остеопенией характеризуются дисбалансом процессов костеобразования и резорбции за счет ускорения последней и торможением процессов моделирования кости.

Дроби

Дроби Второй признак равенства треугольников. Геометрия , 7 класс

Второй признак равенства треугольников. Геометрия , 7 класс Сжатие(растяжение) графика вдоль оси ординат

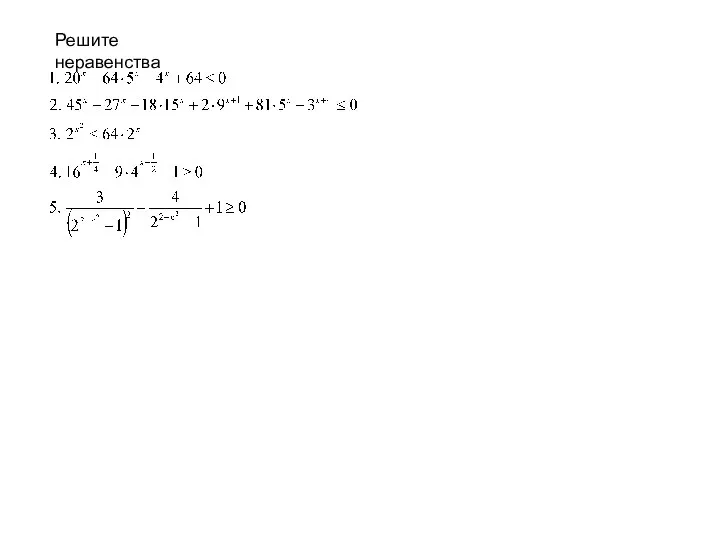

Сжатие(растяжение) графика вдоль оси ординат Решите неравенства

Решите неравенства Бесконечные периодические десятичные дроби

Бесконечные периодические десятичные дроби סדר פעולות החשבון

סדר פעולות החשבון Преемственность в формировании УПК младших школьников и учащихся 5-6 классов на уроках математики посредством интеграции

Преемственность в формировании УПК младших школьников и учащихся 5-6 классов на уроках математики посредством интеграции Уравнения и неравенства с параметрами. 11 класс

Уравнения и неравенства с параметрами. 11 класс Классы интегрируемых функций

Классы интегрируемых функций Гипотеза Пуанкаре

Гипотеза Пуанкаре Diskretnaya_matematika_sootvetstvia

Diskretnaya_matematika_sootvetstvia Решение систем уравнений

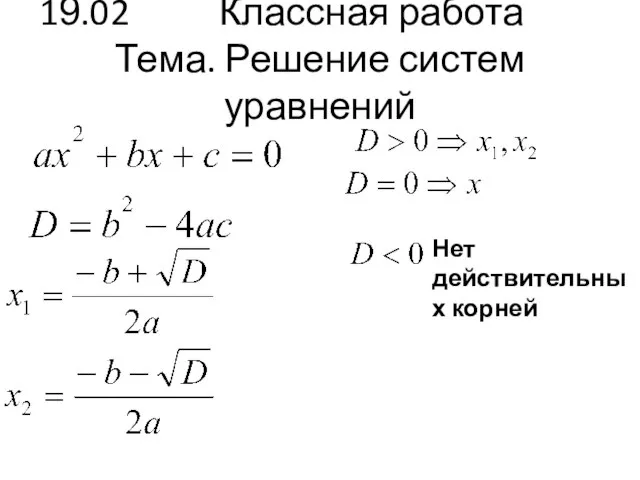

Решение систем уравнений Малоизвестные, но очень интересные теоремы планиметрии

Малоизвестные, но очень интересные теоремы планиметрии Системы уравнений

Системы уравнений Три кота. Прибавление и вычитание числа 2

Три кота. Прибавление и вычитание числа 2 Множества. 8 класс

Множества. 8 класс Презентация на тему Устный счёт 1 класс

Презентация на тему Устный счёт 1 класс  Прогрессии

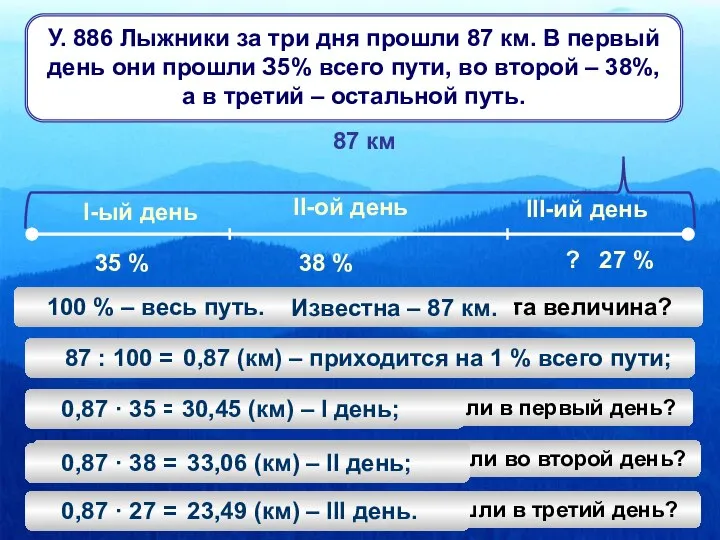

Прогрессии Задачи о лыжниках

Задачи о лыжниках Первообразная. Таблица для нахождения первообразных элементарных функций

Первообразная. Таблица для нахождения первообразных элементарных функций 2 погрешности ру с

2 погрешности ру с Многоэтажные дроби. 8 класс

Многоэтажные дроби. 8 класс Мастер-класс в рамках игры физико-математические забавы

Мастер-класс в рамках игры физико-математические забавы Десятичные дроби

Десятичные дроби Теория вероятностей. Случайные события

Теория вероятностей. Случайные события Построение кривой времени t=f(s) методом инженера Лебедева

Построение кривой времени t=f(s) методом инженера Лебедева Формулы приведения

Формулы приведения Собирательные числительные

Собирательные числительные