Содержание

- 2. Человеческая популяция в количественном отношении поддерживается и увеличивается благодаря 15% клинически завершенных беременностей [Szulman А. Е.,

- 3. Фетоплацентарная недостаточность представляет собой симптомокомплекс, при котором возникают различные нарушения как со стороны плаценты, так и

- 4. ФПН может быть обусловлена: заболеваниями ССС системы беременной (пороки сердца, недостаточность кровообращения, артериальная гипертензия и гипотензия),

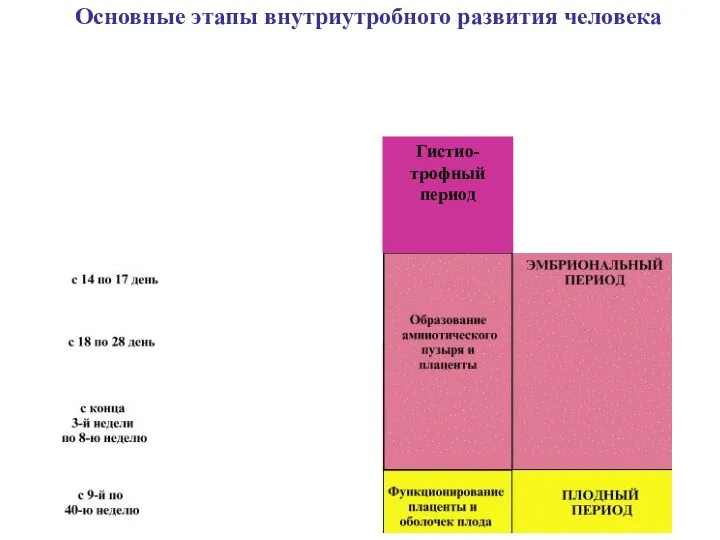

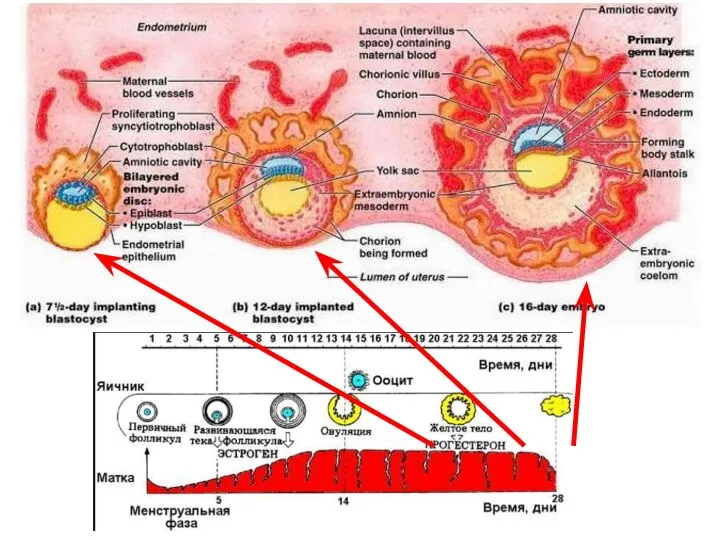

- 5. Основные этапы внутриутробного развития человека Гистио-трофный период

- 6. Из 4 внезародышевых органов только хорион и амнион достигают значительного развития и сохраняются до конца внутриутробного

- 7. Плацента Плацента –это внезародышевый орган, формирующийся во время беременности из двух компонентов: плодного - ветвистого хориона

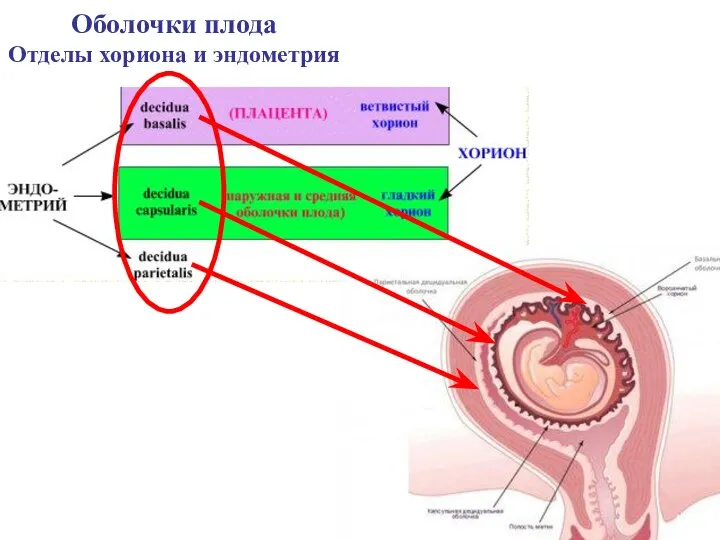

- 8. Оболочки плода Отделы хориона и эндометрия

- 9. ПЛАЦЕНТА А. Вес плаценты при доношенной беременности составляет 1/6—1/7 веса плода. Зрелая плацента имеет вид диска

- 10. Пуповина в длину 50—70 см. Если длина пуповины меньше 40 см, - проблема при родах. А.

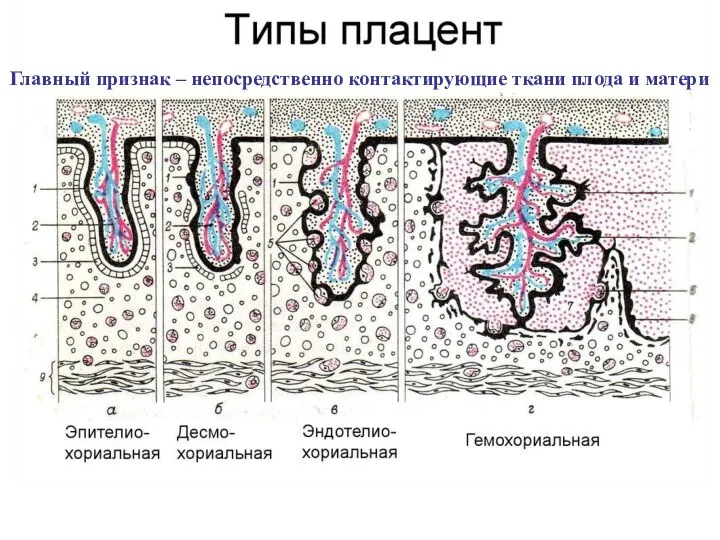

- 11. Главный признак – непосредственно контактирующие ткани плода и матери

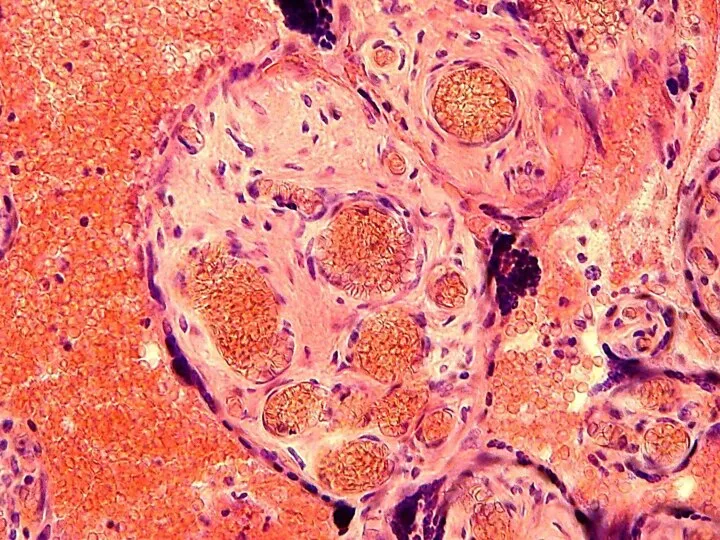

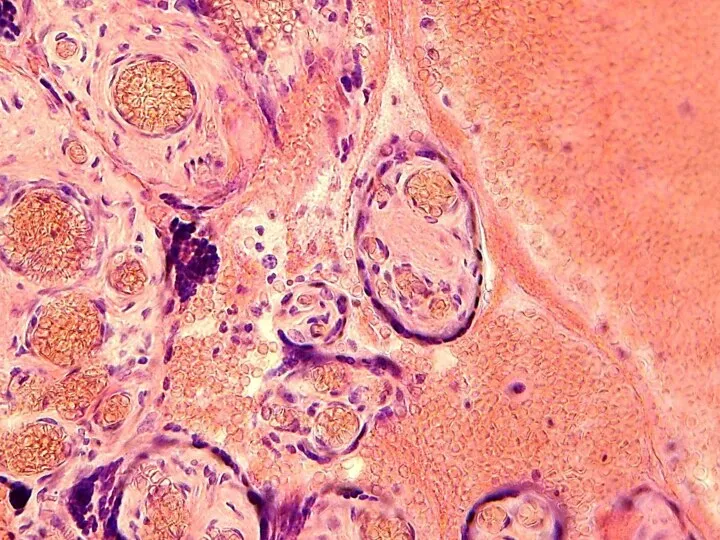

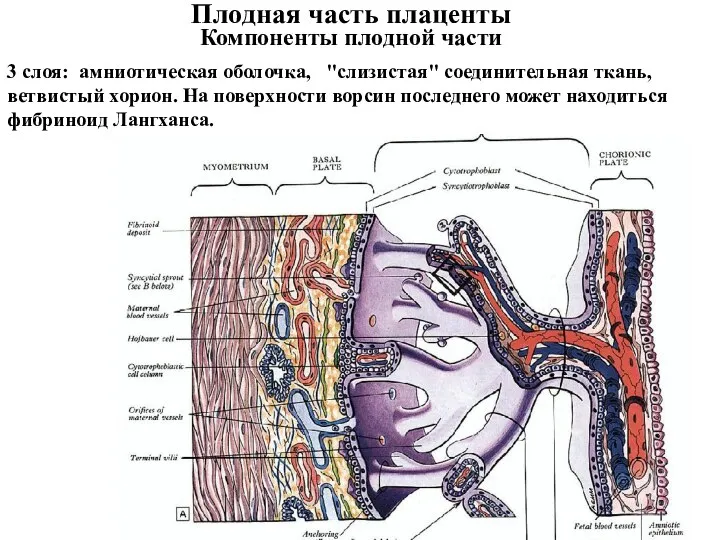

- 17. Плодная часть плаценты Компоненты плодной части 3 слоя: амниотическая оболочка, "слизистая" соединительная ткань, ветвистый хорион. На

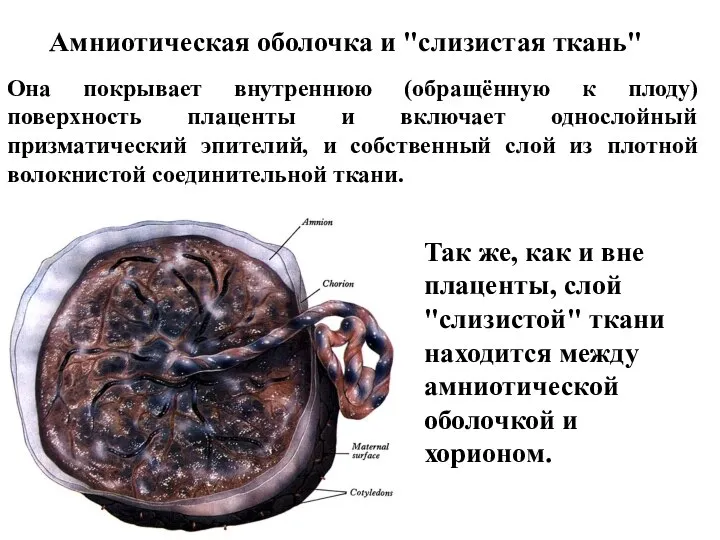

- 18. Амниотическая оболочка и "слизистая ткань" Она покрывает внутреннюю (обращённую к плоду) поверхность плаценты и включает однослойный

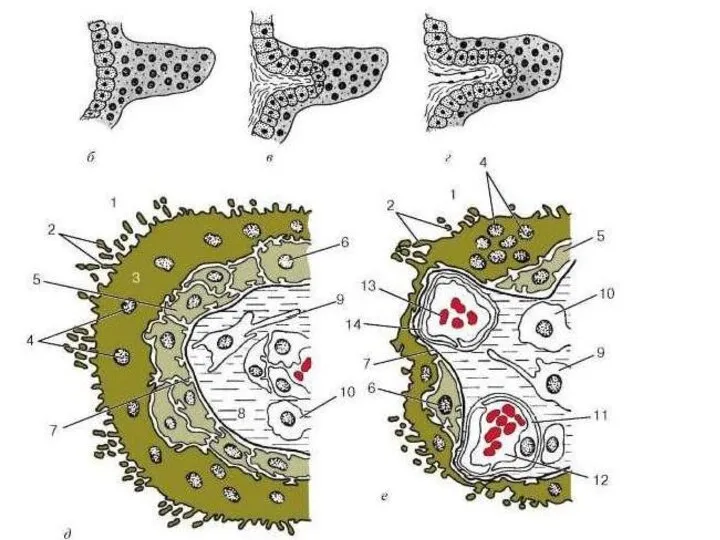

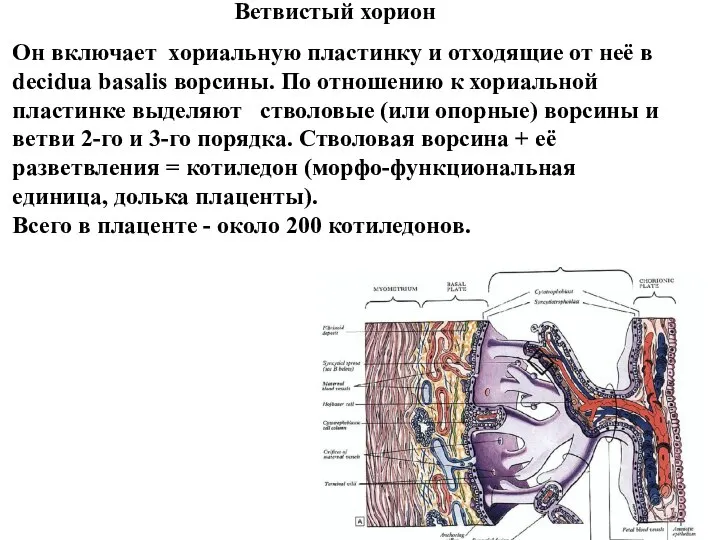

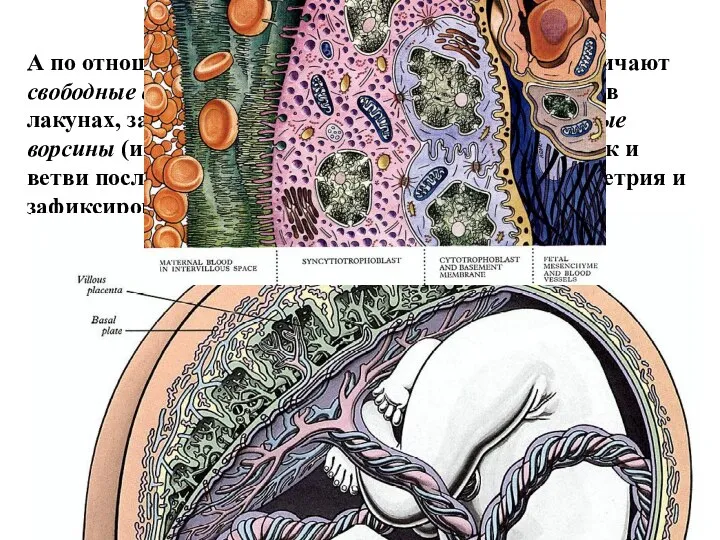

- 19. Ветвистый хорион Он включает хориальную пластинку и отходящие от неё в decidua basalis ворсины. По отношению

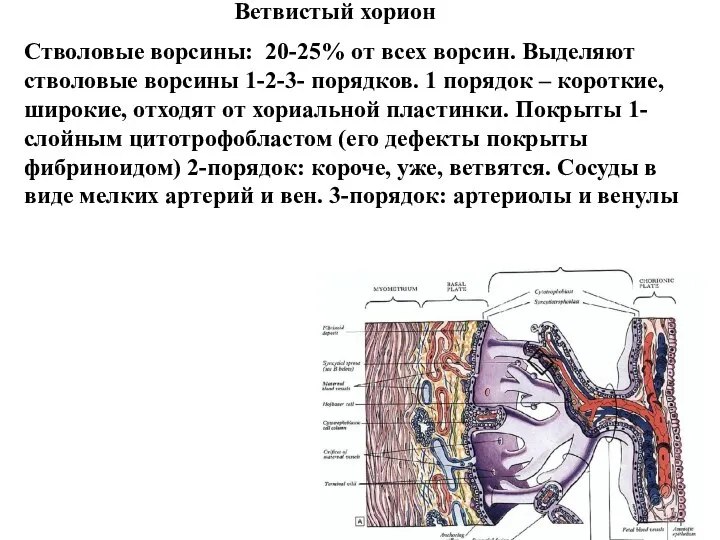

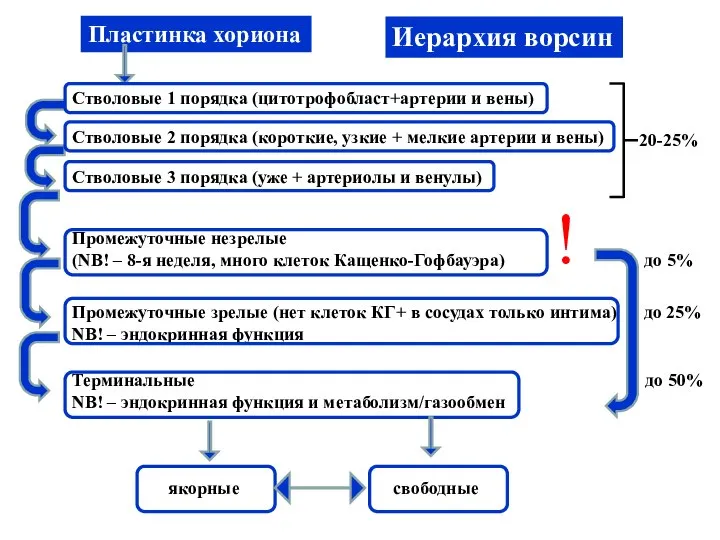

- 20. Ветвистый хорион Стволовые ворсины: 20-25% от всех ворсин. Выделяют стволовые ворсины 1-2-3- порядков. 1 порядок –

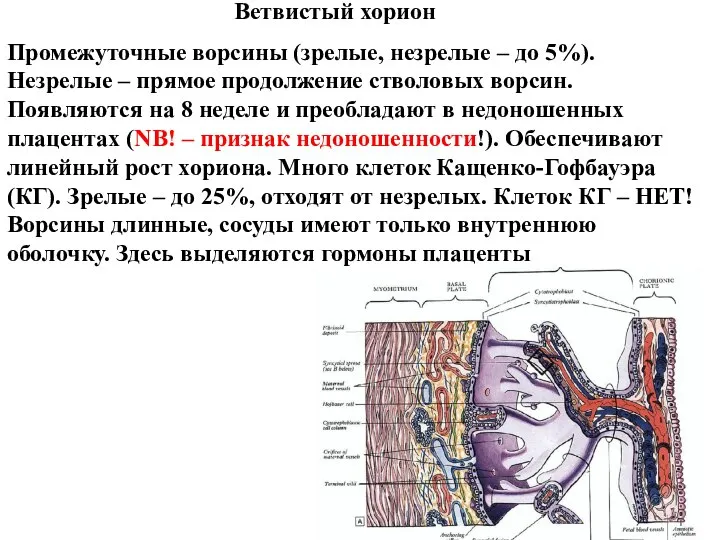

- 21. Ветвистый хорион Промежуточные ворсины (зрелые, незрелые – до 5%). Незрелые – прямое продолжение стволовых ворсин. Появляются

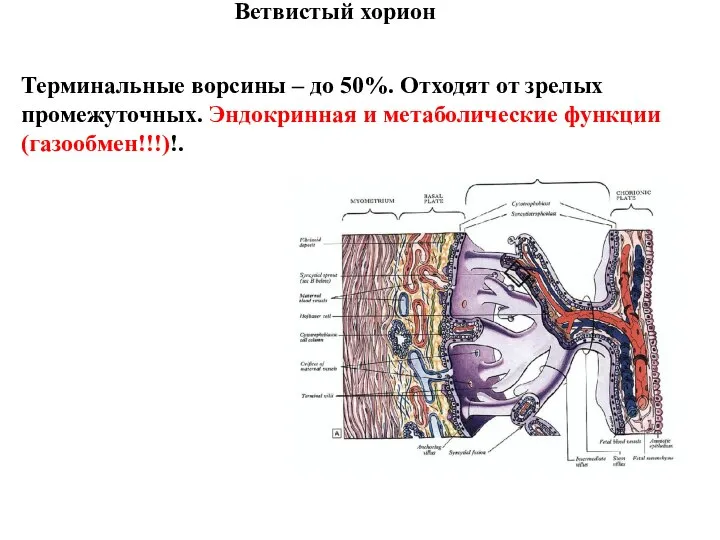

- 22. Ветвистый хорион Терминальные ворсины – до 50%. Отходят от зрелых промежуточных. Эндокринная и метаболические функции (газообмен!!!)!.

- 23. Ветвистый хорион А по отношению к базальной части эндометрия различают свободные ворсины - относительно свободно плавают

- 24. Иерархия ворсин Стволовые 1 порядка (цитотрофобласт+артерии и вены) Стволовые 2 порядка (короткие, узкие + мелкие артерии

- 25. Шатилова Инна Геннадьевна РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНЫХ МАКРОФАГОВ (КЛЕТКИ КАЩЕНКО-ГОФБАУЭРА) В РАЗВИТИИ ВОРСИН И ПАТОГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 14.00.15-

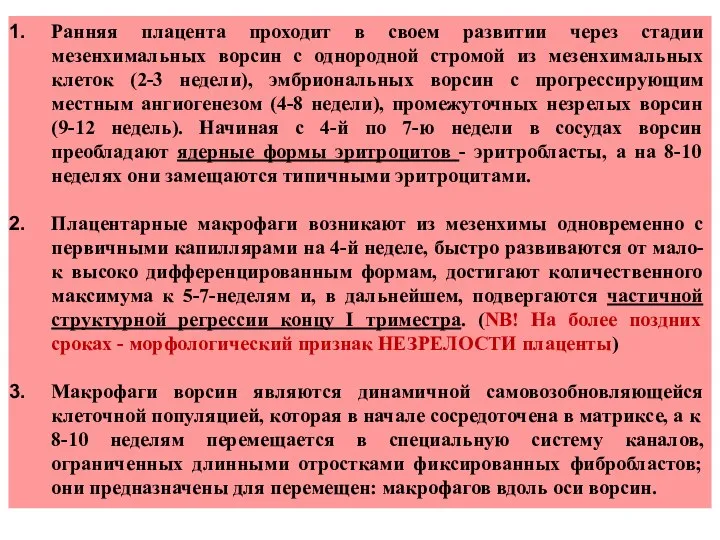

- 26. Ранняя плацента проходит в своем развитии через стадии мезенхимальных ворсин с однородной стромой из мезенхимальных клеток

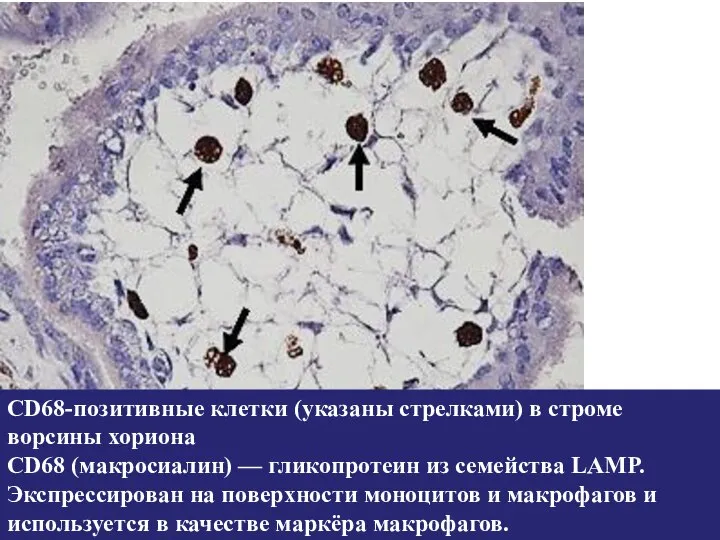

- 27. CD68-позитивные клетки (указаны стрелками) в строме ворсины хориона CD68 (макросиалин) — гликопротеин из семейства LAMP. Экспрессирован

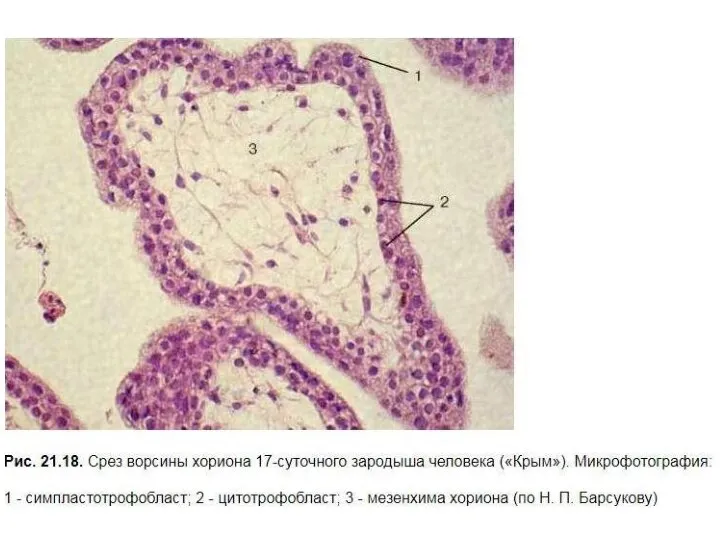

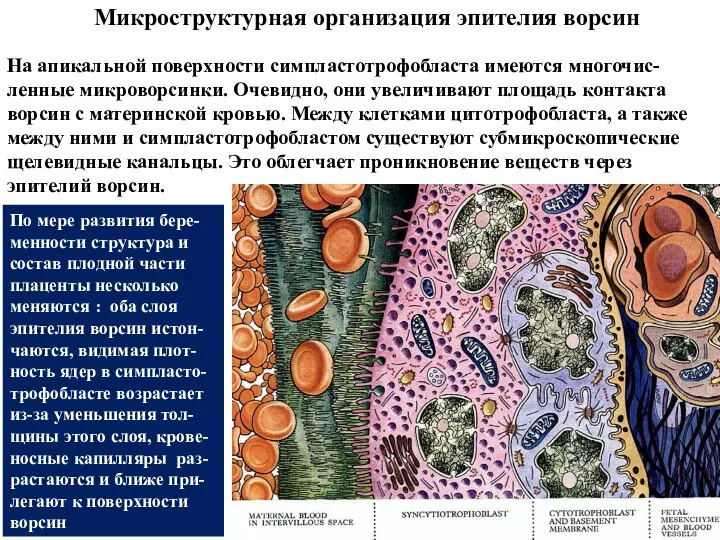

- 28. Микроструктурная организация эпителия ворсин На апикальной поверхности симпластотрофобласта имеются многочис-ленные микроворсинки. Очевидно, они увеличивают площадь контакта

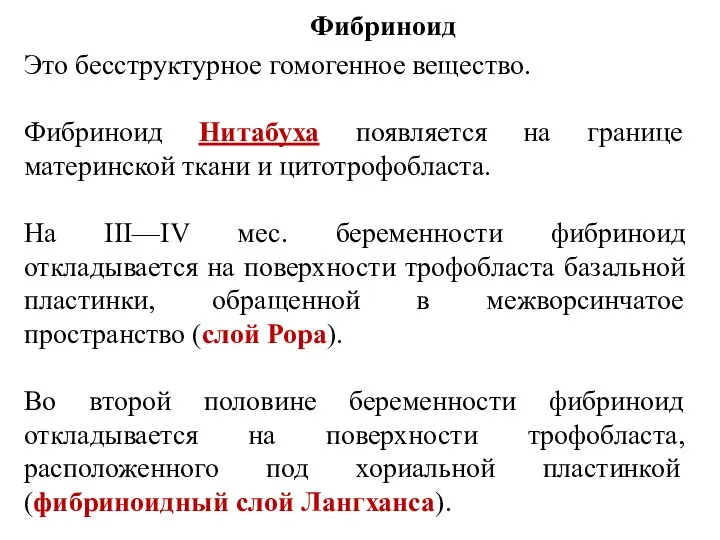

- 29. Фибриноид Это бесструктурное гомогенное вещество. Фибриноид Нитабуха появляется на границе материнской ткани и цитотрофобласта. На III—IV

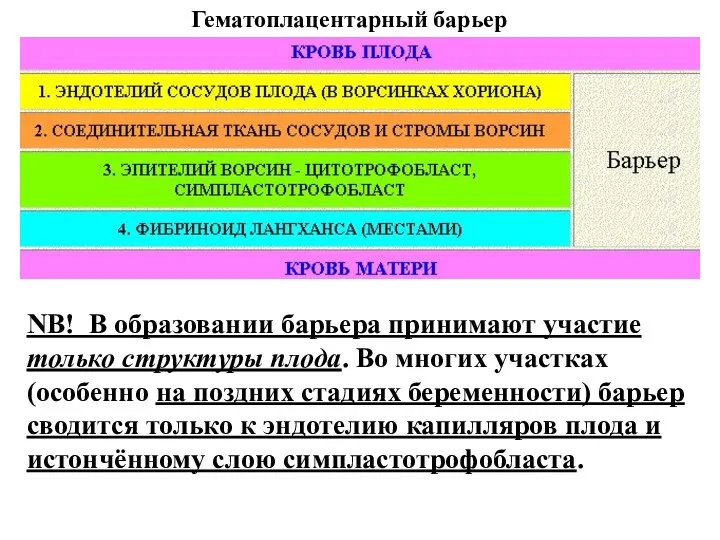

- 30. Гематоплацентарный барьер NB! В образовании барьера принимают участие только структуры плода. Во многих участках (особенно на

- 31. К гормонам беременности относятся: стероидные гормоны (прогестерон, эстрогены, кортизол), хорионический гонадотропин (ХГЧ), плацентарный лактоген (ПЛ), хорионический

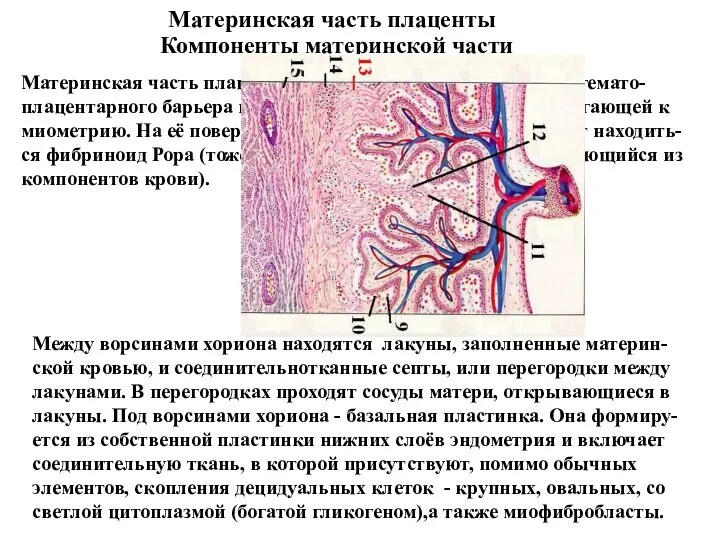

- 32. Материнская часть плаценты Компоненты материнской части Материнская часть плаценты не участвует в формировании гемато-плацентарного барьера и

- 33. Децидуальные клетки Децидуальные клетки, видимо, имеют костномозговое происхождение (как и некоторые другие клетки соединительной ткани). Вырабатывают

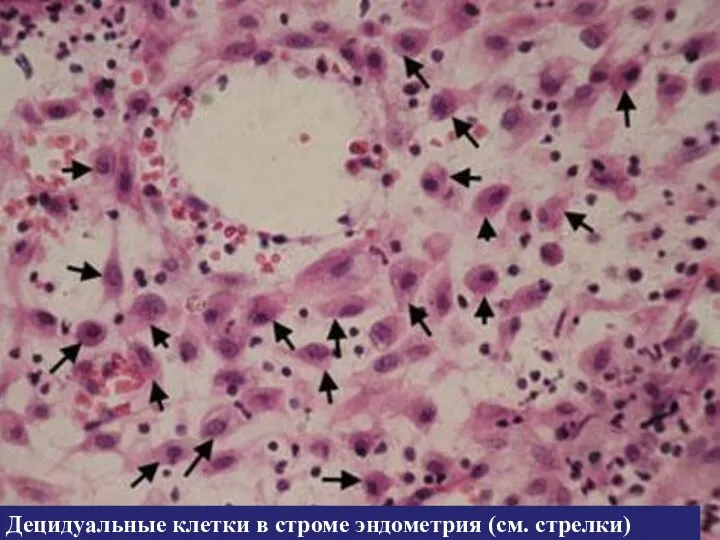

- 34. Децидуальные клетки в строме эндометрия (см. стрелки)

- 35. Гормональная функция плаценты Аналоги гормонов гипофиза Эти гормоны образуются эпителием хориона - симпластотрофобластом (особенно активно гормоны

- 36. Гормональная функция плаценты Женские половые гормоны Эстрогены и прогестины тоже вырабатываются симпласто-трофобластом ворсин хориона. Эта секреция

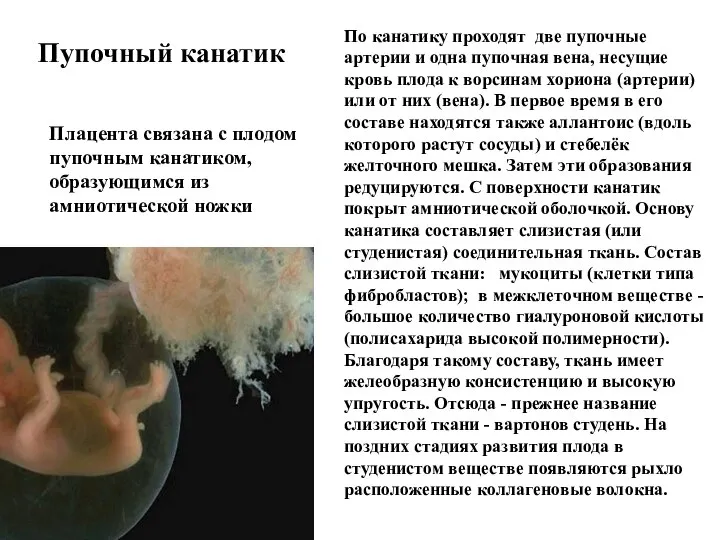

- 37. Пупочный канатик Плацента связана с плодом пупочным канатиком, образующимся из амниотической ножки По канатику проходят две

- 38. Антигенные и иммуногенные свойства плаценты. Все клеточные и тканевые элементы, входящие в состав плаценты., имеющие зародышевое

- 39. Гистофизиология молочной железы

- 43. РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Развитие из базального слоя кожи плода (видоизмененная потовая железа): На 2-3-ем

- 44. С началом полового созревания у девочек – пролиферация протоковых структур, разрастание соединительной ткани, строма дифференцируется на

- 45. Опорная строма Секреторные клетки Ложевая строма Миоэпителиальные клетки

- 46. Общий план строения молочной железы. В каждой железе содержится 15-20 отдельных желёзок, или долек, которые разделены

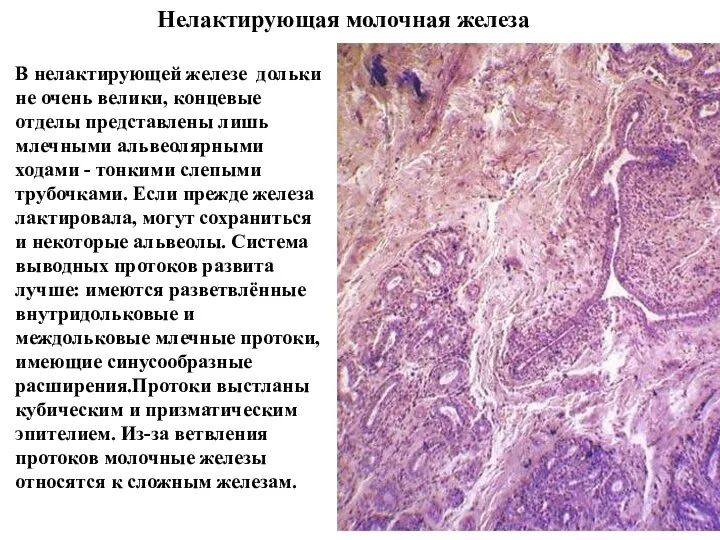

- 47. Нелактирующая молочная железа В нелактирующей железе дольки не очень велики, концевые отделы представлены лишь млечными альвеолярными

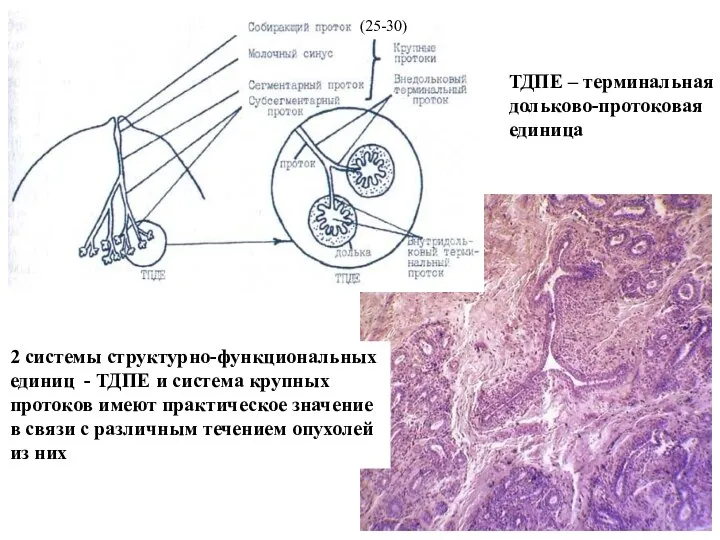

- 48. ТДПЕ – терминальная дольково-протоковая единица 2 системы структурно-функциональных единиц - ТДПЕ и система крупных протоков имеют

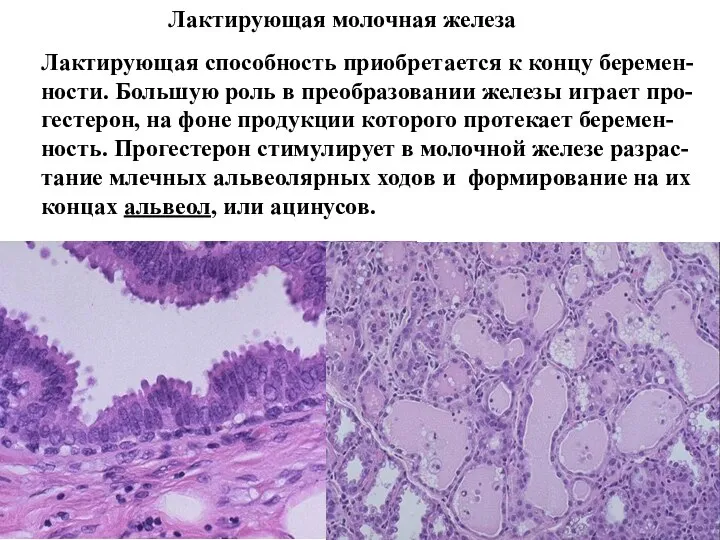

- 49. Лактирующая молочная железа Лактирующая способность приобретается к концу беремен-ности. Большую роль в преобразовании железы играет про-гестерон,

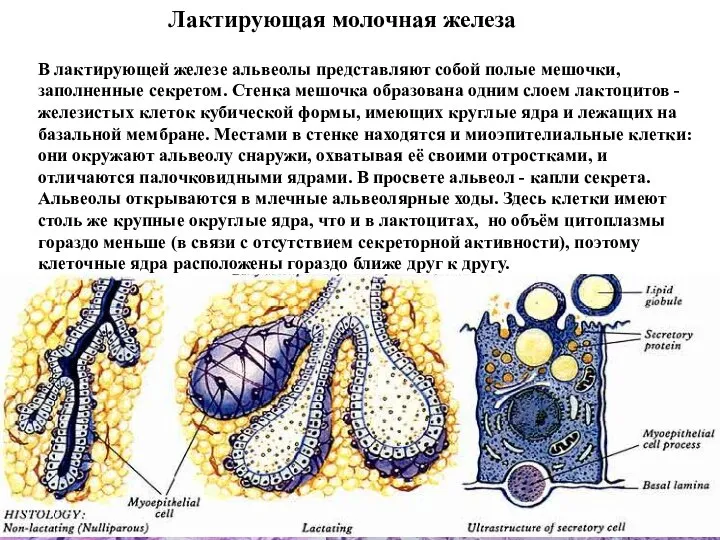

- 50. Лактирующая молочная железа В лактирующей железе альвеолы представляют собой полые мешочки, заполненные секретом. Стенка мешочка образована

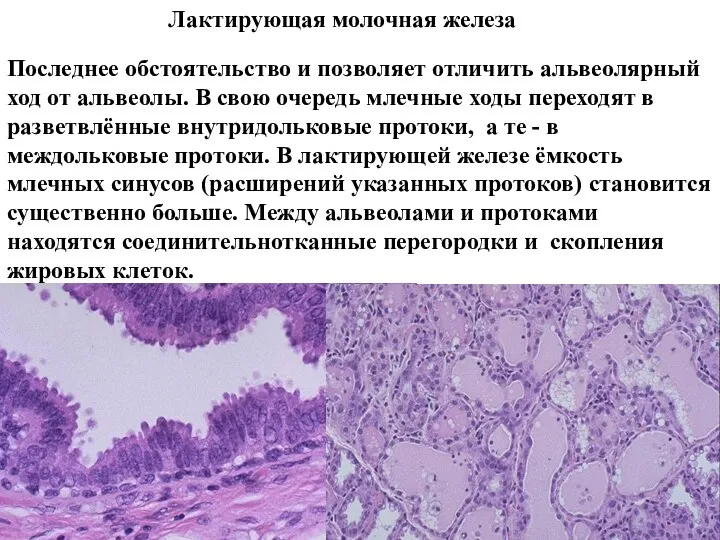

- 51. Лактирующая молочная железа Последнее обстоятельство и позволяет отличить альвеолярный ход от альвеолы. В свою очередь млечные

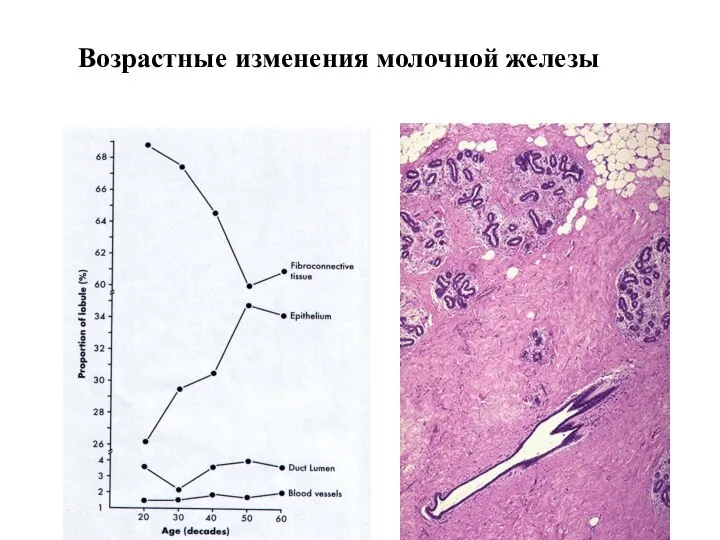

- 52. Возрастные изменения молочной железы

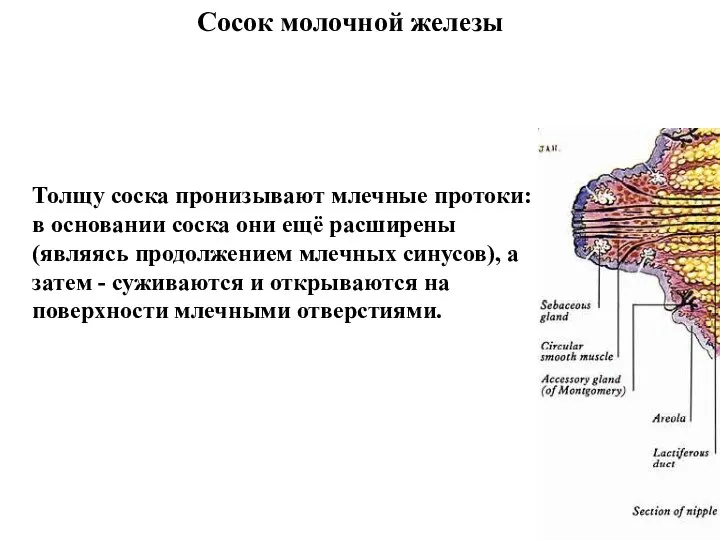

- 53. Сосок молочной железы Толщу соска пронизывают млечные протоки: в основании соска они ещё расширены (являясь продолжением

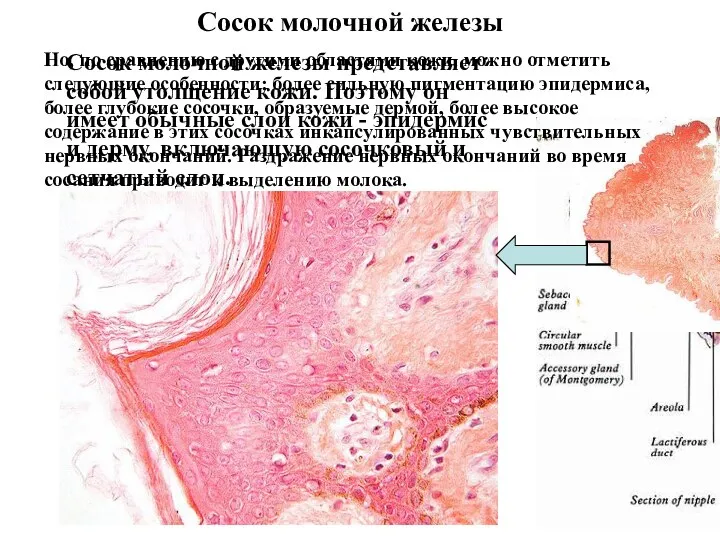

- 54. Сосок молочной железы Сосок молочной железы представляет собой утолщение кожи. Поэтому он имеет обычные слои кожи

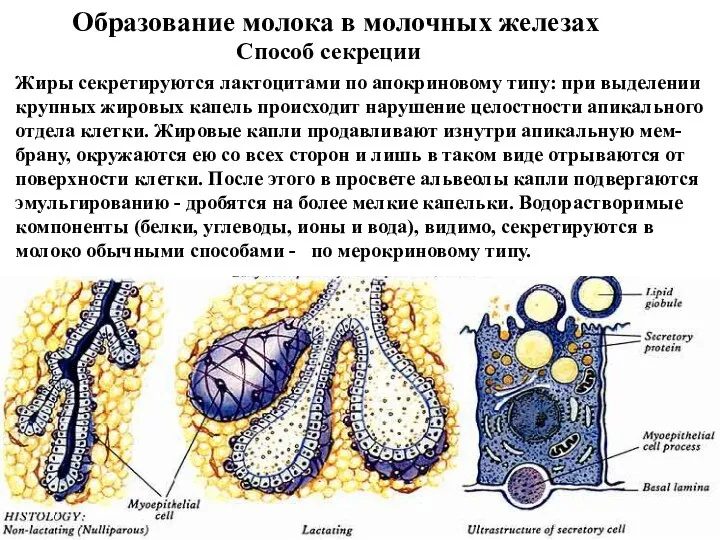

- 55. Образование молока в молочных железах Способ секреции Жиры секретируются лактоцитами по апокриновому типу: при выделении крупных

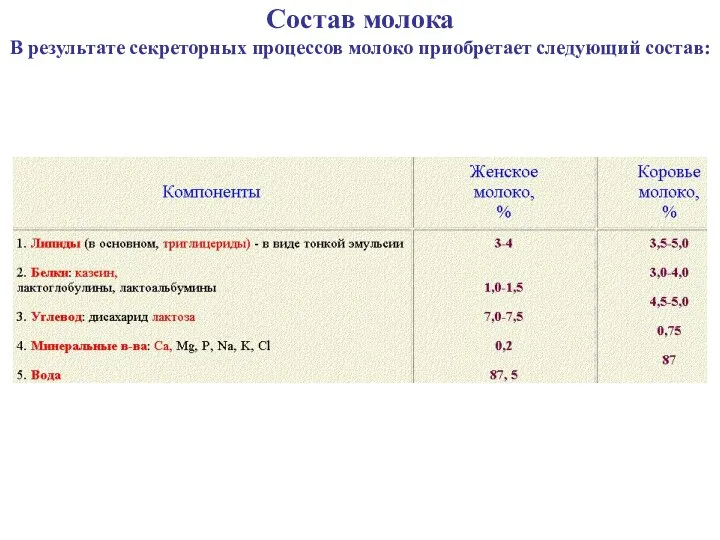

- 56. Состав молока В результате секреторных процессов молоко приобретает следующий состав:

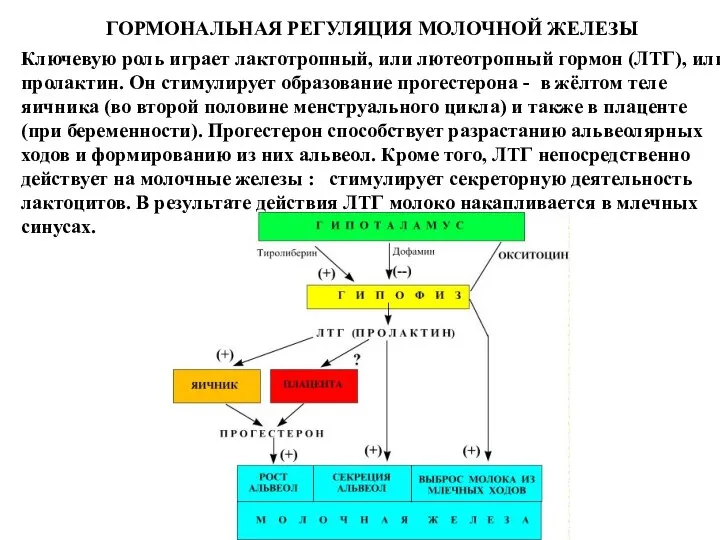

- 57. Ключевую роль играет лактотропный, или лютеотропный гормон (ЛТГ), или пролактин. Он стимулирует образование прогестерона - в

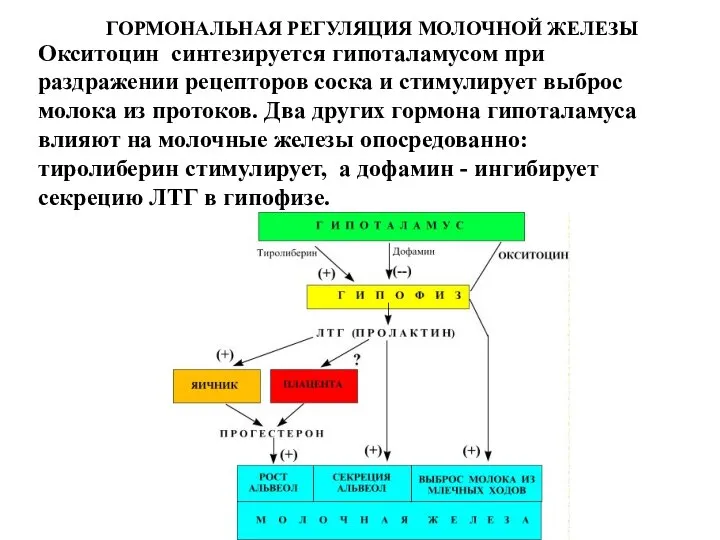

- 58. Окситоцин синтезируется гипоталамусом при раздражении рецепторов соска и стимулирует выброс молока из протоков. Два других гормона

- 59. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 61. Скачать презентацию

Фармакология гемостаза

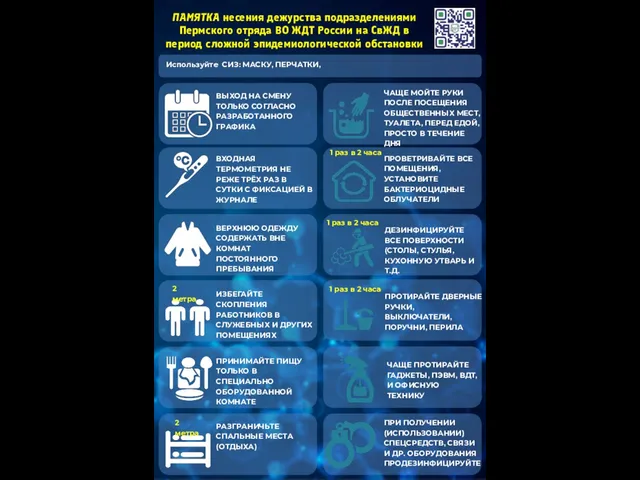

Фармакология гемостаза Памятка несения дежурства подразделениями Пермского отряда ВО ЖДТ России на СвЖД при сложной эпидемиологической обстановки

Памятка несения дежурства подразделениями Пермского отряда ВО ЖДТ России на СвЖД при сложной эпидемиологической обстановки Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза ХОБЛ

ХОБЛ Удаленные предрейсовые и предсменные медицинские осмотры

Удаленные предрейсовые и предсменные медицинские осмотры The national trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy

The national trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy Способ защиты организма имунитет

Способ защиты организма имунитет Периоды онтогенеза человека

Периоды онтогенеза человека Потребность пациента в адекватном питании и питье

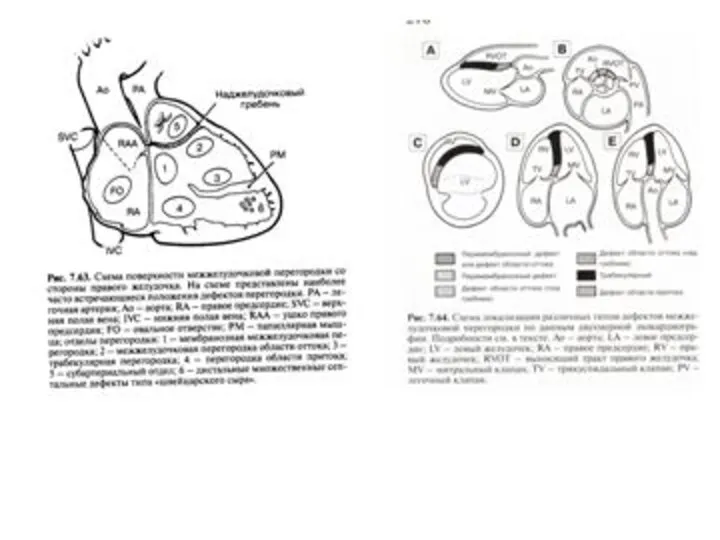

Потребность пациента в адекватном питании и питье Оценка степени тяжести митральной недостаточности

Оценка степени тяжести митральной недостаточности Миокардит. Этиология. Патогенез

Миокардит. Этиология. Патогенез Грамотрицательные кокки

Грамотрицательные кокки Особенности техники операции при врожденных паховых грыжах

Особенности техники операции при врожденных паховых грыжах Вакцинация детей и взрослых против гриппа

Вакцинация детей и взрослых против гриппа Радіонуклідна діагностика

Радіонуклідна діагностика Основные реанимационные мероприятия

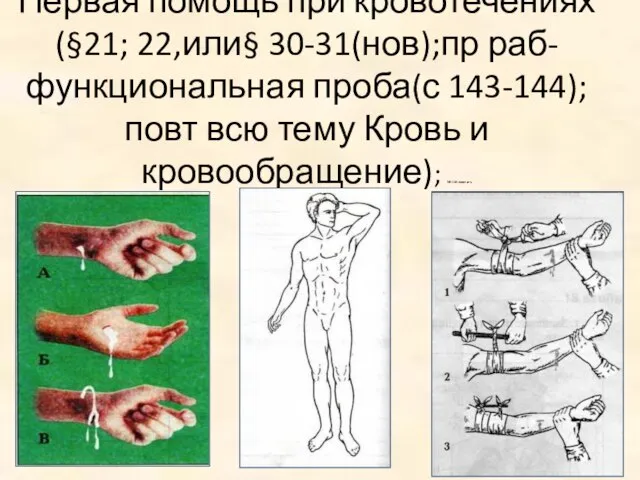

Основные реанимационные мероприятия Первая помощь при кровотечениях

Первая помощь при кровотечениях Болезни и травмы кожи

Болезни и травмы кожи ЭКГ при инфарктах

ЭКГ при инфарктах Анализ крови на онкомаркеры. Расшифровка и норма

Анализ крови на онкомаркеры. Расшифровка и норма Helicobacter pylori

Helicobacter pylori Предупреждение заболеваний сердца и сосудов

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов ЛП щитовидной, паращитовидных желез, поджелудочной железы

ЛП щитовидной, паращитовидных желез, поджелудочной железы Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит Экскурсия в Ушачскую поликлинику с Совуньей

Экскурсия в Ушачскую поликлинику с Совуньей Лучевые методы диагностики при сальпиногоофорите

Лучевые методы диагностики при сальпиногоофорите Столбняк. Признаки столбняка

Столбняк. Признаки столбняка Пролежни и их лечение

Пролежни и их лечение