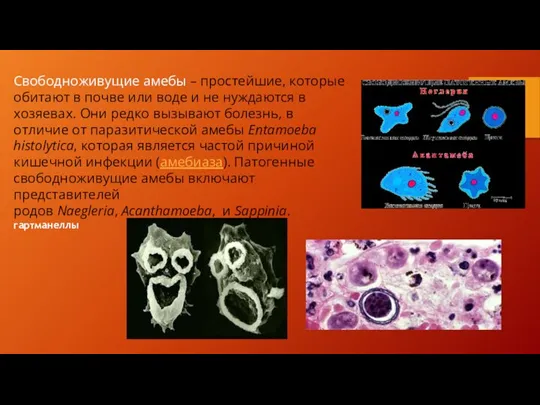

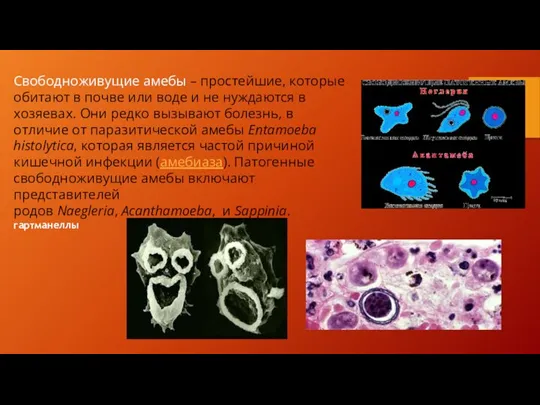

Слайд 2Свободноживущие амебы – простейшие, которые обитают в почве или воде и не нуждаются

в хозяевах. Они редко вызывают болезнь, в отличие от паразитической амебы Entamoeba histolytica, которая является частой причиной кишечной инфекции (амебиаза). Патогенные свободноживущие амебы включают представителей родов Naegleria, Acanthamoeba, и Sappinia. гартманеллы

Слайд 3Гартманеллы

Выявлены случаи носительства гартманелл здоровыми людьми в носоглотке. Возможно, что свободноживущие амебы

заносятся в носоглотку грязными руками из почвы, а затем по обонятельным нервам проникают в головной мозг, где размножаются в сером веществе.

Слайд 4Негле́рия Фоулера (лат. Naegleria fowleri) — вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства

Vahlkampfiidae. Назван в честь первооткрывателя заболевания Малькольма Фаулера[1]. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоёмах при температуре 25—30 °C. Факультативный паразит человека, поражающий нервную систему, вызывающий первичный амёбный менингоэнцефалит. Заражение происходит во время купания или при контакте с грязной водой. Паразит попадает через нос[5] в обонятельный нерв и пробирается по нему в головной мозг человека

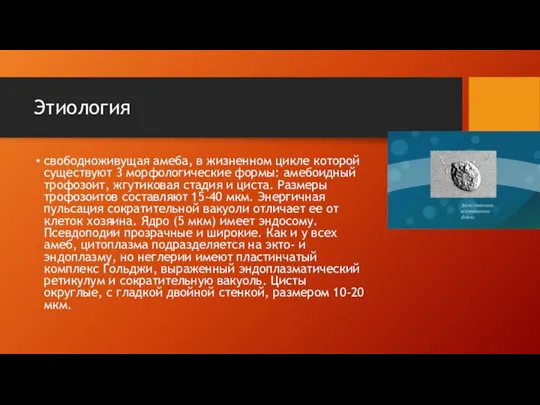

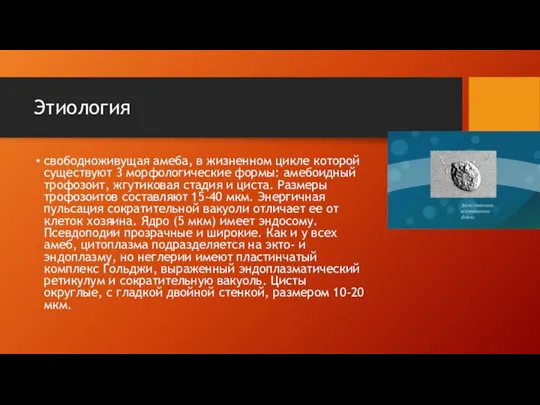

Слайд 5Этиология

свободноживущая амеба, в жизненном цикле которой существуют 3 морфологические формы: амебоидный трофозоит,

жгутиковая стадия и циста. Размеры трофозоитов составляют 15-40 мкм. Энергичная пульсация сократительной вакуоли отличает ее от клеток хозяина. Ядро (5 мкм) имеет эндосому. Псевдоподии прозрачные и широкие. Как и у всех амеб, цитоплазма подразделяется на экто- и эндоплазму, но неглерии имеют пластинчатый комплекс Гольджи, выраженный эндоплазматический ретикулум и сократительную вакуоль. Цисты округлые, с гладкой двойной стенкой, размером 10-20 мкм.

Слайд 6Пути заражения

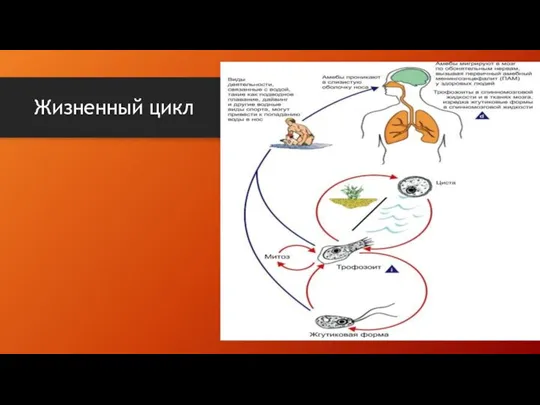

Учитывая среду обитания неглерии Фоулера[6], понятно, что заражение ею происходит преимущественно

![Пути заражения Учитывая среду обитания неглерии Фоулера[6], понятно, что заражение ею происходит](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/975040/slide-5.jpg)

в водоёмах, особенно когда паразит находится в жгутиковой стадии развития. Основной путь заражения — через носовые ходы и обонятельный эпителий, откуда паразит попадает в обонятельный нерв и через него — в головной мозг, где распространяется по всем его отделам. При этом попадание в пищевод безвредно. Ещё один возможный путь заражения — при вдыхании аэрозолей, если в них содержатся цисты паразита.

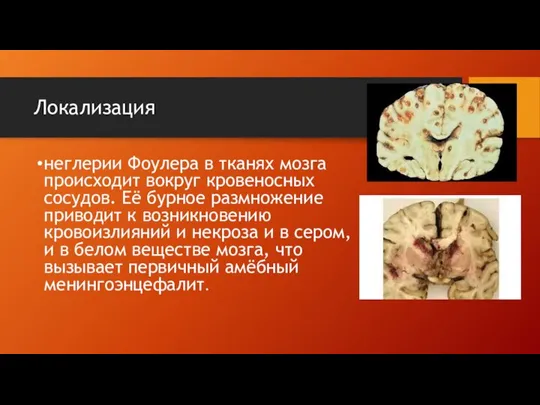

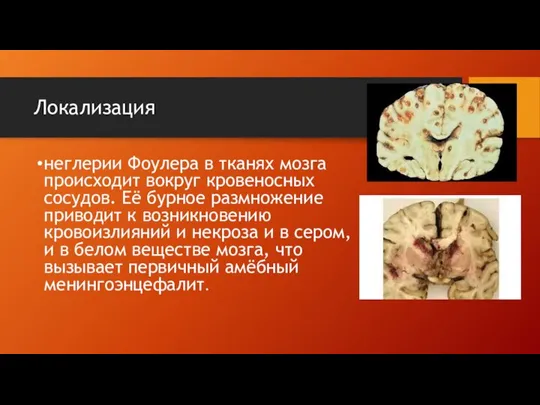

Слайд 8Локализация

неглерии Фоулера в тканях мозга происходит вокруг кровеносных сосудов. Её бурное размножение

приводит к возникновению кровоизлияний и некроза и в сером, и в белом веществе мозга, что вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит.

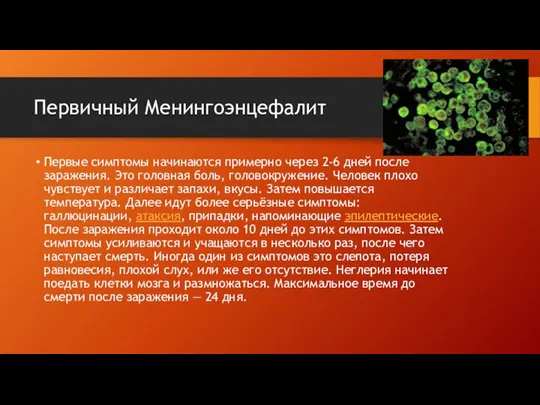

Слайд 9Первичный Менингоэнцефалит

Первые симптомы начинаются примерно через 2-6 дней после заражения. Это головная

боль, головокружение. Человек плохо чувствует и различает запахи, вкусы. Затем повышается температура. Далее идут более серьёзные симптомы: галлюцинации, атаксия, припадки, напоминающие эпилептические. После заражения проходит около 10 дней до этих симптомов. Затем симптомы усиливаются и учащаются в несколько раз, после чего наступает смерть. Иногда один из симптомов это слепота, потеря равновесия, плохой слух, или же его отсутствие. Неглерия начинает поедать клетки мозга и размножаться. Максимальное время до смерти после заражения — 24 дня.

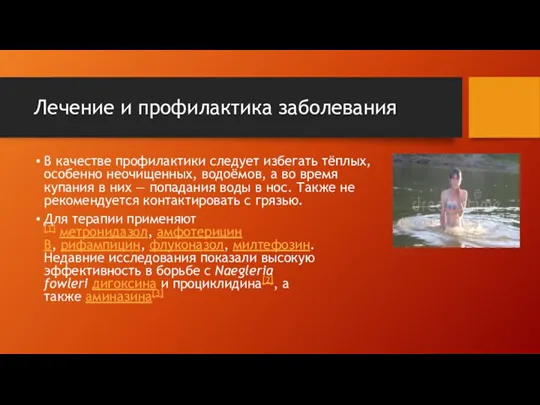

Слайд 10Лечение и профилактика заболевания

В качестве профилактики следует избегать тёплых, особенно неочищенных, водоёмов,

а во время купания в них — попадания воды в нос. Также не рекомендуется контактировать с грязью.

Для терапии применяют[1] метронидазол, амфотерицин B, рифампицин, флуконазол, милтефозин. Недавние исследования показали высокую эффективность в борьбе с Naegleria fowleri дигоксина и проциклидина[2], а также аминазина[3]

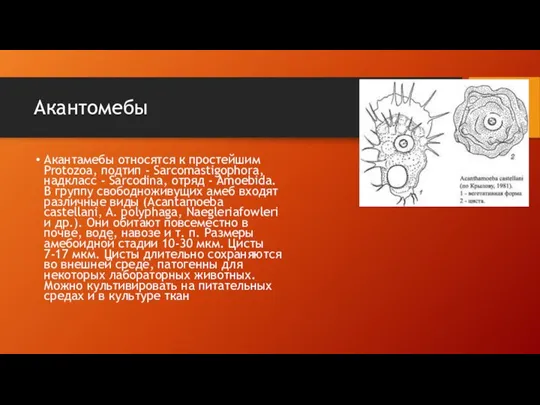

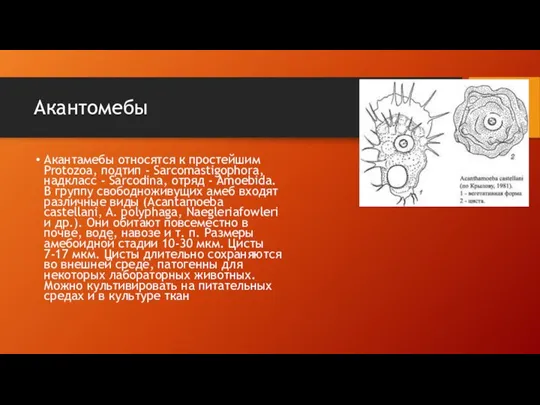

Слайд 11Акантомебы

Акантамебы относятся к простейшим Protozoa, подтип - Sarcomastigophora, надкласс - Sarcodina, отряд

- Amoebida. В группу свободноживущих амеб входят различные виды (Acantamoeba castellani, A. polyphaga, Naegleriafowleri и др.). Они обитают повсеместно в почве, воде, навозе и т. п. Размеры амебоидной стадии 10-30 мкм. Цисты 7-17 мкм. Цисты длительно сохраняются во внешней среде, патогенны для некоторых лабораторных животных. Можно культивировать на питательных средах и в культуре ткан

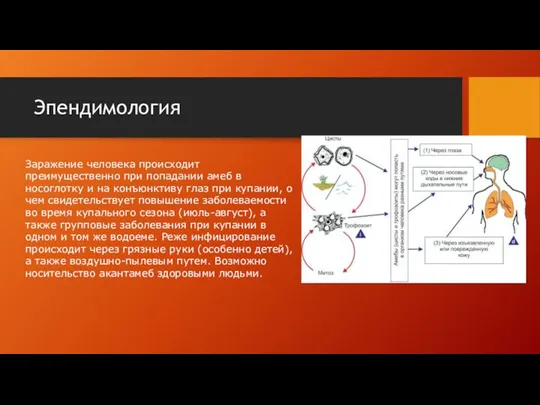

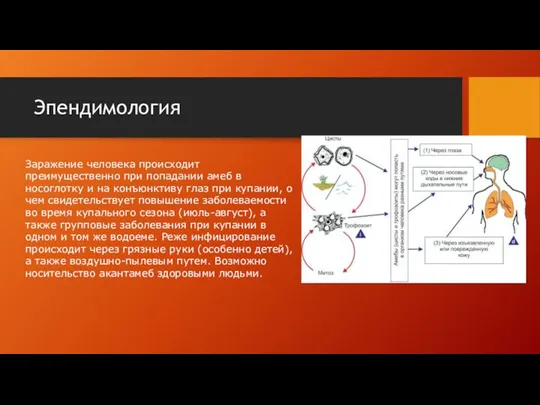

Слайд 12Эпендимология

Заражение человека происходит преимущественно при попадании амеб в носоглотку и на конъюнктиву

глаз при купании, о чем свидетельствует повышение заболеваемости во время купального сезона (июль-август), а также групповые заболевания при купании в одном и том же водоеме. Реже инфицирование происходит через грязные руки (особенно детей), а также воздушно-пылевым путем. Возможно носительство акантамеб здоровыми людьми.

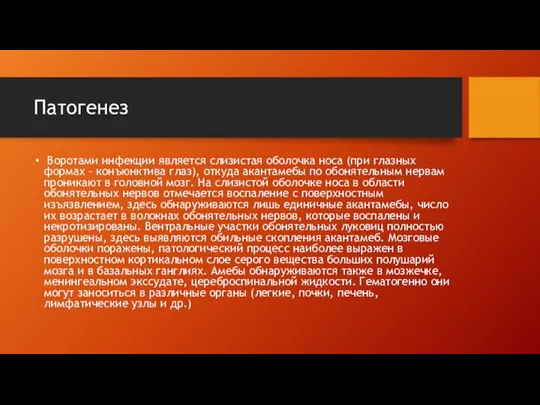

Слайд 13Патогенез

Воротами инфекции является слизистая оболочка носа (при глазных формах - конъюнктива

глаз), откуда акантамебы по обонятельным нервам проникают в головной мозг. На слизистой оболочке носа в области обонятельных нервов отмечается воспаление с поверхностным изъязвлением, здесь обнаруживаются лишь единичные акантамебы, число их возрастает в волокнах обонятельных нервов, которые воспалены и некротизированы. Вентральные участки обонятельных луковиц полностью разрушены, здесь выявляются обильные скопления акантамеб. Мозговые оболочки поражены, патологический процесс наиболее выражен в поверхностном кортикальном слое серого вещества больших полушарий мозга и в базальных ганглиях. Амебы обнаруживаются также в мозжечке, менингеальном экссудате, цереброспинальной жидкости. Гематогенно они могут заноситься в различные органы (легкие, почки, печень, лимфатические узлы и др.)

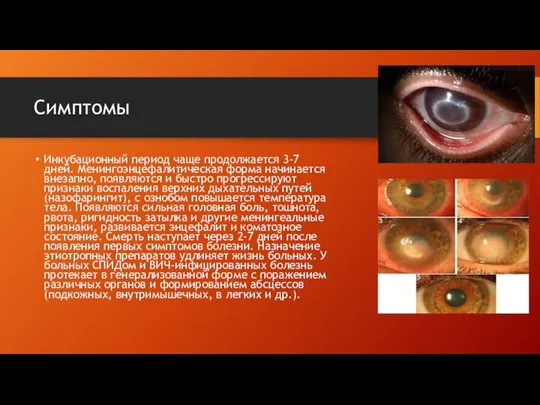

Слайд 14Симптомы

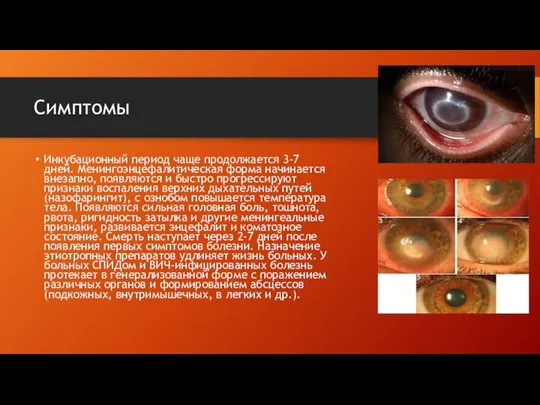

Инкубационный период чаще продолжается 3-7 дней. Менингоэнцефалитическая форма начинается внезапно, появляются и

быстро прогрессируют признаки воспаления верхних дыхательных путей (назофарингит), с ознобом повышается температура тела. Появляются сильная головная боль, тошнота, рвота, ригидность затылка и другие менингеальные признаки, развивается энцефалит и коматозное состояние. Смерть наступает через 2-7 дней после появления первых симптомов болезни. Назначение этиотропных препаратов удлиняет жизнь больных. У больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных болезнь протекает в генерализованной форме с поражением различных органов и формированием абсцессов (подкожных, внутримышечных, в легких и др.).

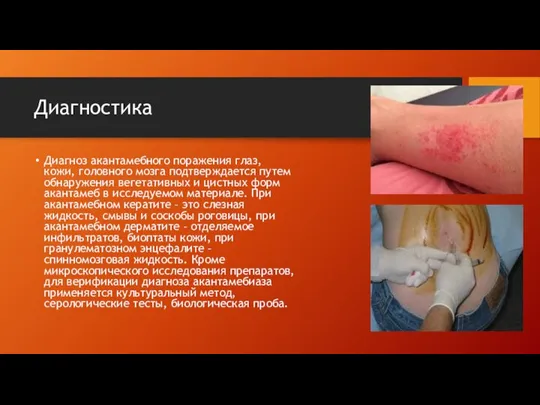

Слайд 15Диагностика

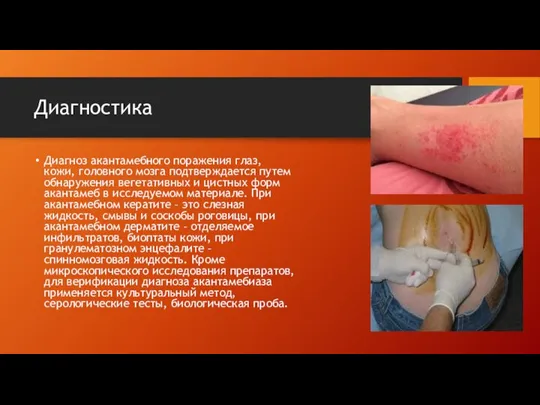

Диагноз акантамебного поражения глаз, кожи, головного мозга подтверждается путем обнаружения вегетативных и

цистных форм акантамеб в исследуемом материале. При акантамебном кератите – это слезная жидкость, смывы и соскобы роговицы, при акантамебном дерматите – отделяемое инфильтратов, биоптаты кожи, при гранулематозном энцефалите – спинномозговая жидкость. Кроме микроскопического исследования препаратов, для верификации диагноза акантамебиаза применяется культуральный метод, серологические тесты, биологическая проба.

Слайд 16Лечение

Местная терапия акантамебного кератита включает ежечасную инстилляцию в конъюнктивальную полость антибактериальных препаратов,

кортикостероидов, применения противогрибковых средств. В комбинации с глазными каплями используются мазевые аппликации за веко этих же средств. При прогрессирующих изменениях роговицы может быть показано проведение кератопластики.

При акантамебиазе кожи проводится системная антибиотикотерапия препаратами из группы аминогликозидов, местное нанесение мазей с неомицином, полимиксином. Более сложная задача – терапия акантамебного энцефалита. При данной клинической форме акантамебиаза показано внутривенное введение амфотерицина В, назначение комбинации триметоприма и сульфаметоксазола, аминогликозидов. Лечение акантамебиаза центральной нервной системы оказывается эффективным лишь в единичных случаях.

Слайд 17Профилактика

Профилактика акантамебного кератита заключается в соблюдении правил использования и ухода за контактными

линзами, для предупреждения акантамебиаза кожи и центральной нервной системы потребуется соблюдение правил личной гигиены, ограничение контакта с загрязненными водоемами, являющимися местами обитания акантамеб.

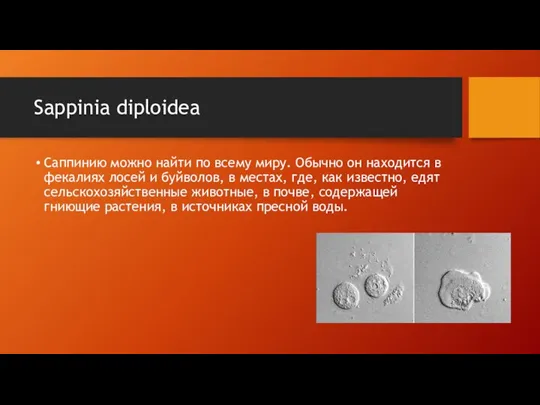

Слайд 18Sappinia diploidea

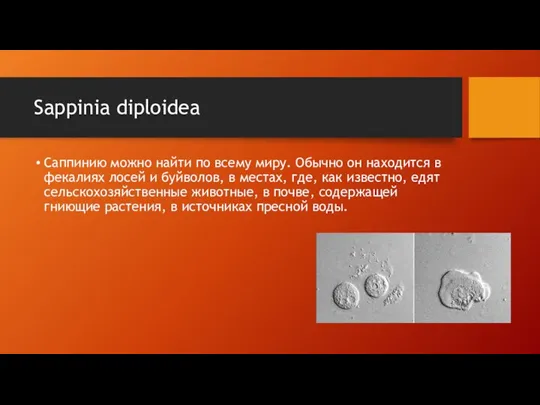

Саппинию можно найти по всему миру. Обычно он находится в фекалиях

лосей и буйволов, в местах, где, как известно, едят сельскохозяйственные животные, в почве, содержащей гниющие растения, в источниках пресной воды.

Слайд 19Симптомы

Симптомы инфекции Sappinia включают: головную боль, чувствительность к свету, тошноту или расстройство

желудка, рвоту, нечеткое зрение, потерю сознания. Сканирование мозга одного инфицированного пациента также показало 2-сантиметровую опухолевидную массу в задней левой части его мозга. [3]

Слайд 20Лечение

Лечение одного выявленного случая инфекции Sappinia включало удаление опухоли в головном мозге

и введение серии лекарств пациенту после операции. Это лечение привело к полному выздоровлению пациента.

![Пути заражения Учитывая среду обитания неглерии Фоулера[6], понятно, что заражение ею происходит](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/975040/slide-5.jpg)

Адаптация и стресс

Адаптация и стресс Возрастные особенности развития сердца у детей. Нарушения. Профилактика

Возрастные особенности развития сердца у детей. Нарушения. Профилактика Мое здоровье

Мое здоровье Пищеварение в желудке, кишечнике

Пищеварение в желудке, кишечнике Особенности питания в послеоперационном периоде при различных вмешательствах

Особенности питания в послеоперационном периоде при различных вмешательствах Нарушение проводимости из предсердий

Нарушение проводимости из предсердий Мученики науки. Как медики себе болезни прививали

Мученики науки. Как медики себе болезни прививали О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в Санкт-Петербурге

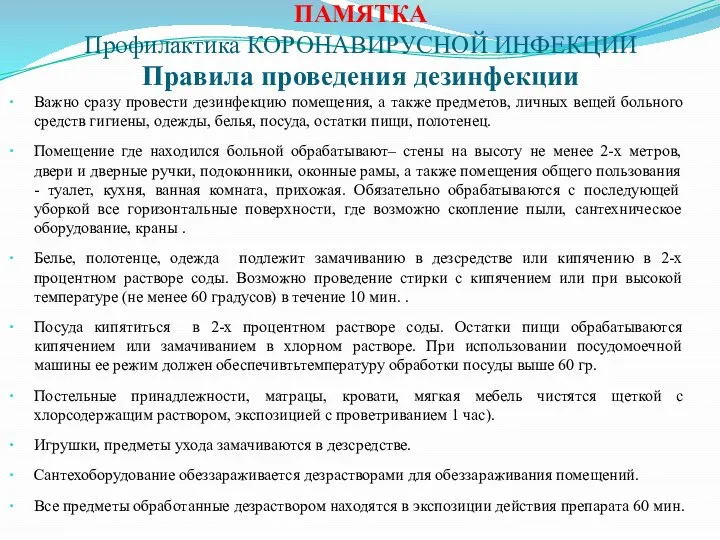

О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в Санкт-Петербурге Профилактика коронавирусной инфекции. Правила проведения дезинфекции. Памятка

Профилактика коронавирусной инфекции. Правила проведения дезинфекции. Памятка Применения кломифен цитрата для стимуляции овуляции при ановуляторном бесплодии и синдроме поликистозных яичников

Применения кломифен цитрата для стимуляции овуляции при ановуляторном бесплодии и синдроме поликистозных яичников Правила переливания компонентов и препаратов крови

Правила переливания компонентов и препаратов крови Врожденная аплазия кожи

Врожденная аплазия кожи Медицина и философия

Медицина и философия Опухоли. Общие положения. Гисто- и морфогенез опухолей

Опухоли. Общие положения. Гисто- и морфогенез опухолей Ультразвуковое исследование почек

Ультразвуковое исследование почек Гормоны надпочечников

Гормоны надпочечников Дифтерия. Источники дифтерии

Дифтерия. Источники дифтерии Өкпенің жоғары ауалы синдромының визуальды диагностикасы

Өкпенің жоғары ауалы синдромының визуальды диагностикасы Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания

Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания Непищевые отравления у детей

Непищевые отравления у детей Безопасная больничная среда

Безопасная больничная среда Массаж ног

Массаж ног Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания 29 сентября - Всемирный день сердца

29 сентября - Всемирный день сердца Средства для гигиены полости рта

Средства для гигиены полости рта Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner Twin Diagnostic

Twin Diagnostic Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях

Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях