Содержание

- 2. Олигофрения — группа различных по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям непрогредиентных патологических состояний, общим признаком которых

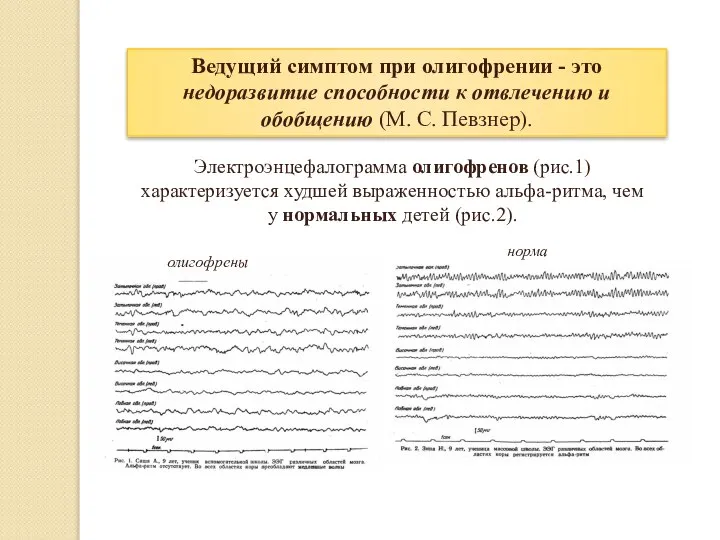

- 3. Ведущий симптом при олигофрении - это недоразвитие способности к отвлечению и обобщению (М. С. Певзнер). Электроэнцефалограмма

- 4. Записи биотоков при ритмическом световом раздражении (исследования Н. Н. Зислиной) Кора головного мозга нормально развивающегося ребенка

- 5. Исследование особенностей высшей нервной деятельности детей-олигофренов проводилось В. И. Лубовским (двигательная условно-рефлекторная методика с речевым подкреплением).

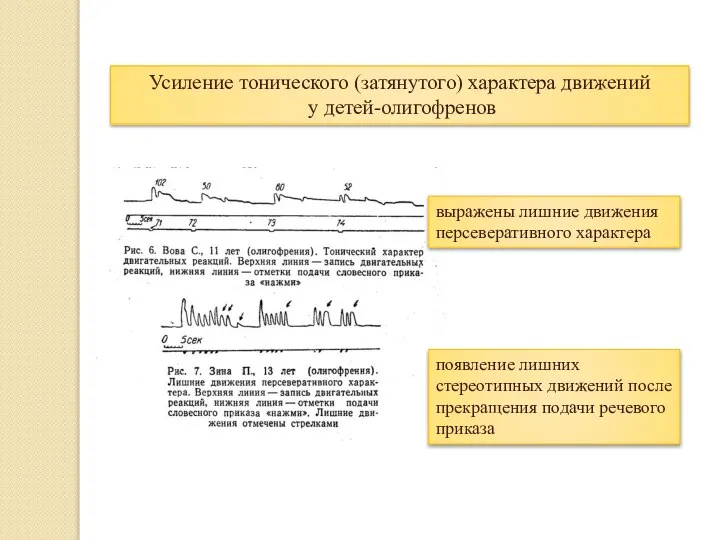

- 6. Усиление тонического (затянутого) характера движений у детей-олигофренов выражены лишние движения персеверативного характера появление лишних стереотипных движений

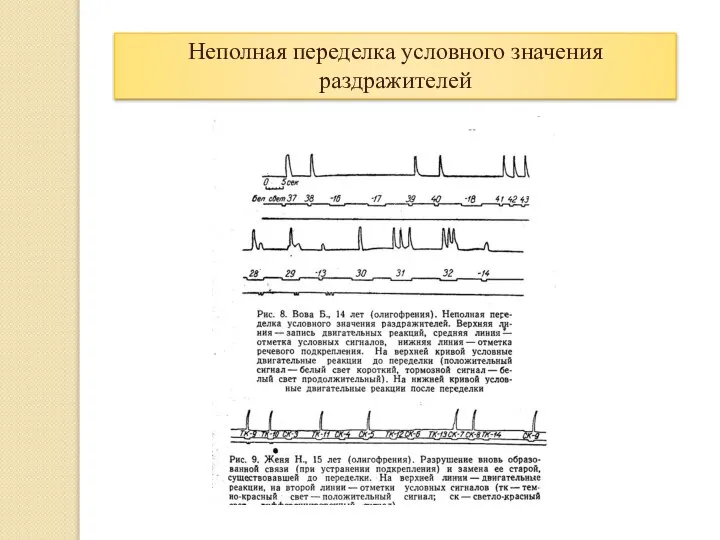

- 7. Неполная переделка условного значения раздражителей

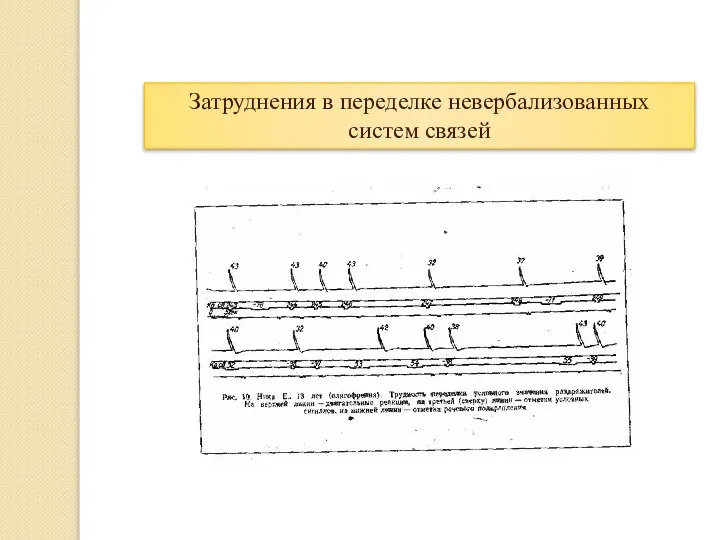

- 8. Затруднения в переделке невербализованных систем связей

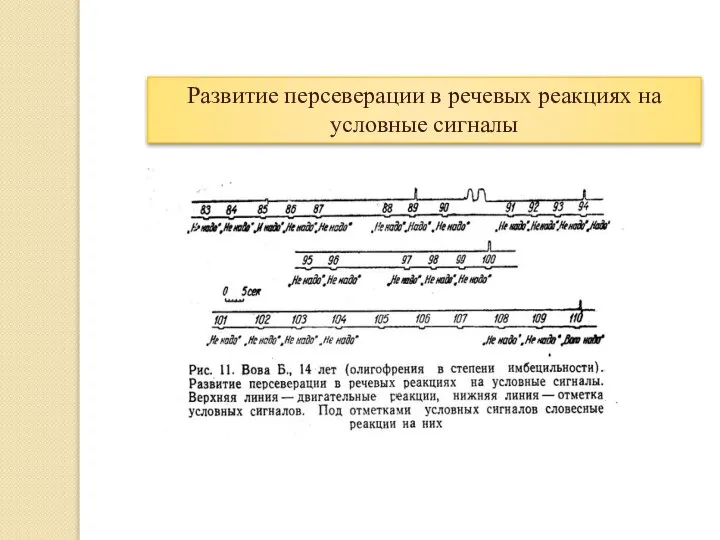

- 9. Развитие персеверации в речевых реакциях на условные сигналы

- 10. Патофизиологические исследования указывают на то, что среди всех патологических изменений высшей нервной деятельности детей-олигофренов ведущее место

- 11. Нарушение подвижности нервных процессов является тем патологическим изменением высшей нервной деятельности, которое тормозит возможность складывания сложных

- 12. Олигофрены правильно воспринимают отдельные признаки вещей и отдельные вещи. Сложные системы связей не отражают. В работах

- 14. Скачать презентацию

Обучение родственников пациента элементам ухода за больными в домашних условиях

Обучение родственников пациента элементам ухода за больными в домашних условиях Хвороба Аддісона важка форма стадії декомпенсації. Аддісонічна криза

Хвороба Аддісона важка форма стадії декомпенсації. Аддісонічна криза Тиреоген - неотложная помощь при патологиях щитовидной железы

Тиреоген - неотложная помощь при патологиях щитовидной железы Аллергическая бронхиальная астма

Аллергическая бронхиальная астма Пернициозная анемия или B12-дефицитная анемия

Пернициозная анемия или B12-дефицитная анемия Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Первая помощь при поражении электрическим током

Первая помощь при поражении электрическим током Ветеринарно-санитарный контроль загрязнения экосистемы и инфраструктурыКБР яйцами и личинками био- и геогельминтов

Ветеринарно-санитарный контроль загрязнения экосистемы и инфраструктурыКБР яйцами и личинками био- и геогельминтов Фармацевтическая химия. Молекулярные мишени. Нуклеиновые кислоты

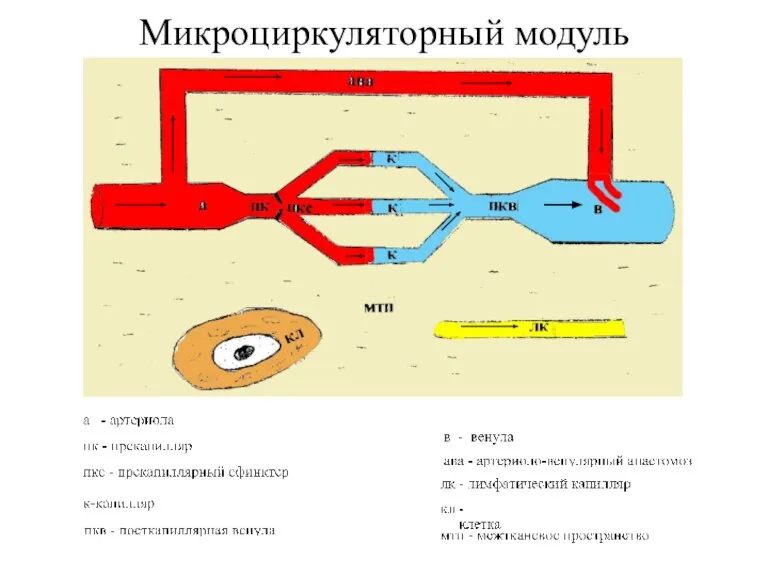

Фармацевтическая химия. Молекулярные мишени. Нуклеиновые кислоты Микроциркуляция, транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне

Микроциркуляция, транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне Гипервитаминоз Д

Гипервитаминоз Д Синапс жіктелуі, құрылысы

Синапс жіктелуі, құрылысы Гигиена и экология человека Раздел 6. Тема 6.1. Гигиенические принципы организации ЗОЖ детей и подростков

Гигиена и экология человека Раздел 6. Тема 6.1. Гигиенические принципы организации ЗОЖ детей и подростков диф.дз при очаговых заболеваниях легких

диф.дз при очаговых заболеваниях легких Рефрактерная сердечная недостаточность

Рефрактерная сердечная недостаточность Дәрігердін кәсіптік деформациясы

Дәрігердін кәсіптік деформациясы Антиагрегантная терапия в лечении хронических цереброваскулярных нарушений

Антиагрегантная терапия в лечении хронических цереброваскулярных нарушений День здоровья

День здоровья Гипомнезия и ее виды

Гипомнезия и ее виды Уход за детьми с заболеваниями органов пищеварения

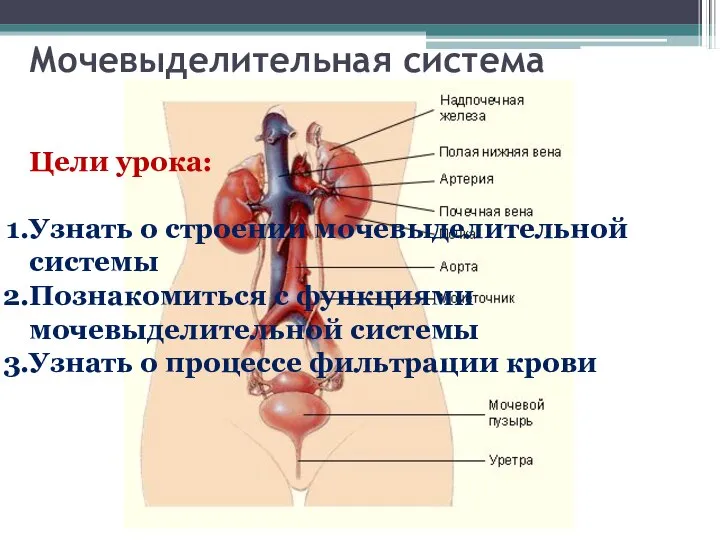

Уход за детьми с заболеваниями органов пищеварения Мочевыделительная система

Мочевыделительная система Синдромы заболеваний почек (часть 2)

Синдромы заболеваний почек (часть 2) Судебно медицинская экспертиза огнестрельных повреждений

Судебно медицинская экспертиза огнестрельных повреждений Щитовидная железа

Щитовидная железа Маскүнемдік,нашақорлық,токсикоманияның. Патофизиологиялық аспектілері

Маскүнемдік,нашақорлық,токсикоманияның. Патофизиологиялық аспектілері Синдром Шихана

Синдром Шихана Қан тамырлардың жарақаты

Қан тамырлардың жарақаты Сестринский уход за пациентами с анаэробной инфекцией

Сестринский уход за пациентами с анаэробной инфекцией