Содержание

- 2. Кодирование по МКБ 10 XII Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) L43.0 Лишай гипертрофический красный плоский

- 3. Определение Красный плоский лишай (lichen ruber planus) - хронический зудящий дерматоз, характеризующийся мономорфными полигональными папулезными высыпаниями

- 4. Эпидемиология Заболеваемость КПЛ в Российской Федерации среди лиц в возрасте 18 лет и старше в 2014

- 5. Этиология и патогенез Этиология и патогенез красного плоского лишая до конца не изучены. В развитии заболевания

- 6. Клиническая картина По распространенности процесса при красном плоском лишае выделяют несколько форм. Локализованная форма - характеризуется

- 7. Клиническая картина КПЛ характеризуется различной клинической картиной поражения кожи и слизистых оболочек, среди которых наиболее клинически

- 8. Клиническая картина Типичная форма Характеризуется появлением мелкой мономорфной сыпи, сопровождающейся сильным зудом. Преобладают папулы полигональной формы

- 9. Клиническая картина Типичная форма При смазывании поверхности папул и особенно бляшек растительным маслом, отмечаются мелкие беловатые

- 10. Клиническая картина При красном плоском лишае прослеживается 3 стадии заболевания - прогрессирующая, стационарная, регрессирующая. В прогрессирующей

- 11. Клиническая картина При типичной форме красного плоского лишая клиническая картина описывается 5 «П»: 1) папулы; 2)

- 12. Поражение кожи Гипертрофическая (веррукозная) форма КПЛ характеризуется симметричным образованием на переднебоковых поверхностях голеней бородавчатоподобных образований, возвышающихся

- 13. Поражение кожи Атрофическая форма КПЛ отличается исходом высыпных элементов в атрофию. Поражение кожи чаще наблюдается на

- 14. Поражение кожи Пигментная форма КПЛ возникает остро, поражает значительную поверхность кожного покрова (туловище, лицо, конечности) и

- 15. Поражение кожи Буллезная форма КПЛ клинически характеризуется образованием на поверхности папул напряженных пузырьков, а на более

- 16. Поражение кожи При эрозивно-язвенной форме КПЛ на коже и слизистых оболочках отмечаются эрозии, чаще с фестончатыми

- 17. Поражение кожи Фолликулярная форма КПЛ характеризуется появлением преимущественно в области паховых складок, в подмышечных впадинах, на

- 18. Поражения ногтей Типичное поражение ногтей включает наличие продольной ребристости ногтя, продольных трещин, уменьшение ногтевых пластинок в

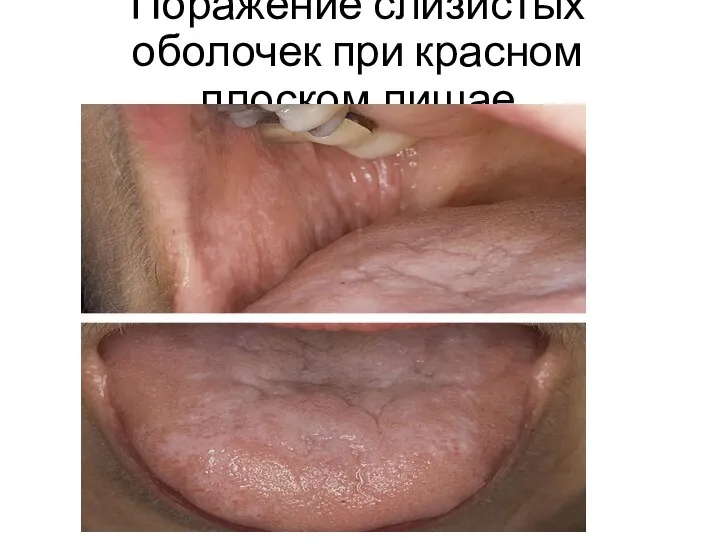

- 19. Поражение слизистой оболочки полости рта при КПЛ Выделяют 6 форм поражений слизистой оболочки полости рта и

- 20. Поражения слизистых оболочек Типичная форма КПЛ слизистой оболочки полости рта характеризуется мелкими папулами до 2–3 мм

- 21. Поражение слизистых оболочек Гиперкератотическая форма КПЛ отличается появлением на фоне типичных высыпаний сплошных очагов ороговения с

- 22. Поражение слизистых оболочек Экссудативно-гиперемическая форма КПЛ слизистой оболочки полости рта отличается расположением типичных серовато-белых папул на

- 23. Поражение слизистых оболочек Эрозивно-язвенная форма КПЛ слизистой оболочки полости рта является осложнением типичной или экссудативно-гиперемической формы

- 24. Поражение слизистых оболочек Буллезная форма КПЛ слизистой оболочки полости рта характеризуется одновременным присутствием типичных папулезных высыпаний

- 25. Поражение слизистых оболочек КПЛ слизистой оболочки полости рта рассматривается как потенциально предраковое состояние с возможностью развития

- 26. Диагностика Диагностика основывается на клинической картине: правило пяти «П», поражение слизистых оболочек и ногтей, типичной локализации

- 27. Диагностика В случае наличия у пациента гипертрофической, атрофической, пигментной, пузырной, эрозивно-язвенной и фолликулярной форм, типичные элементы

- 28. Диагностика Реакция прямой иммунофлюоресценции может использоваться для диагностики при буллезной и эрозивно-язвенной формах КПЛ. При исследовании

- 29. Диагностика По показаниям назначаются консультации других специалистов. - перед назначением ПУВА-терапии, узкополосной средневолновой фототерапии – консультации

- 30. Дифференциальный диагноз Дифференциальный диагноз КПЛ проводится с: вторичным сифилисом, атопическим дерматитом, красным отрубевидным волосяным лишаем, болезнью

- 31. Лечение Цели лечения - регресс высыпаний; - улучшение качества жизни пациентов. Общие замечания по терапии Выбор

- 32. Лечение Медикаментозное лечение Наружная терапия При наличии ограниченных высыпаний лечение начинают с назначения топических глюкокортикостероидных препаратов

- 33. Лечение Системная терапия 1. Глюкортикостероидные препараты системного действия. - преднизолон (С) 20–30 мг в сутки перорально

- 34. Лечение Немедикаментозное лечение 1. При незначительной инфильтрации очагов поражения назначается узкополосная средневолновая фототерапия с длиной волны

- 35. Лечение КПЛ слизистой оболочки полости рта 1. Препаратами первой линии для лечения больных КПЛ слизистой оболочки

- 36. Лечение Особые ситуации Для лечения детей применяются топические глюкокортикостероидные препараты. Тактика при отсутствии эффекта от лечения

- 37. Лечение В связи с возможностью развития в процессе терапии ретиноидами нежелательных явлений (изменения уровня трансаминаз, гепатит,

- 38. ПРОФИЛАКТИКА Методов профилактики не существует. Показания к госпитализации - неэффективность амбулаторного лечения; - распространенные и тяжелые

- 39. Красный плоский лишай (типичная форма)

- 40. Гипертрофическая форма красного плоского лишая

- 41. Фолликулярная форма красного плоского лишая

- 42. Атрофическая форма красного плоского лишая

- 43. Пигментная форма красного плоского лишая

- 44. Синдром Литтла-Лассюэра

- 45. Синдром Литтла-Лассюэра

- 46. Поражение ногтей

- 47. Поражение слизистых оболочек при красном плоском лишае

- 48. Поражение слизистых оболочек

- 49. Поражение слизистых оболочек. Буллезная форма красного плоского лишая

- 51. Скачать презентацию

Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей

Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей Shiatsu

Shiatsu Ауылда және қалада ұйымдастырылған балалар мен жасөспірімдер контингенттеріне емдікпрофилактикалық қызмет ету

Ауылда және қалада ұйымдастырылған балалар мен жасөспірімдер контингенттеріне емдікпрофилактикалық қызмет ету Акушерство и его особенности

Акушерство и его особенности Воспаление сосудистой, нервной, гормональной систем

Воспаление сосудистой, нервной, гормональной систем Terminologia anatomica

Terminologia anatomica Острый периостит челюстей. Болезни прорезывания зубов. Затруднённое прорезывание третьего нижнего моляра

Острый периостит челюстей. Болезни прорезывания зубов. Затруднённое прорезывание третьего нижнего моляра травматический шок

травматический шок Неонатология. История

Неонатология. История Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний у мелких животных

Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний у мелких животных Методика исследования органов кровообращения у детей раннего возраста

Методика исследования органов кровообращения у детей раннего возраста Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке в свете хирургической патологии сердечно-сосудистой системы

Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке в свете хирургической патологии сердечно-сосудистой системы Патология органов слуха

Патология органов слуха Аутизм, РАС – биокоррекция

Аутизм, РАС – биокоррекция Механическая асфиксия

Механическая асфиксия АФО. Основы воспитания детей раннего возраста

АФО. Основы воспитания детей раннего возраста Туберкулез миндалин

Туберкулез миндалин Уход при ангине

Уход при ангине Основы диетологии

Основы диетологии История развития психопаталогии в России и зарубежных странах

История развития психопаталогии в России и зарубежных странах Оказание первой помощи при ранениях. Оказание первой помощи при кровотечениях. Правила наложения кровоостанавливающего жгута

Оказание первой помощи при ранениях. Оказание первой помощи при кровотечениях. Правила наложения кровоостанавливающего жгута История педиатрии. Деонтология

История педиатрии. Деонтология Рак яичников

Рак яичников Жасуша және тіндер дақылдары, вирустарды өсіру тәсілдері. Вирусологиялық әдіс

Жасуша және тіндер дақылдары, вирустарды өсіру тәсілдері. Вирусологиялық әдіс Individual work

Individual work Сестринский уход при открытых повреждениях

Сестринский уход при открытых повреждениях Инфаркт Миокарда

Инфаркт Миокарда Обязанности медсестры реанимационного отделения

Обязанности медсестры реанимационного отделения