Слайд 3 Методы исследования тромбоцитарно-сосудистого гемостаза

Проба на ломкость капилляров – манжеточная (проба Румпеля-Леде-Кончаловского: накладывают

на конечность манжету от тонометра, поддерживают в ней 5 мин давление 90-100 мм рт. ст., затем через 5 мин после снятия и восстановления кровообращения подсчитывают количество петехий, определяют их диаметр) и баночная пробы, проба щипка. Если количество петехий свыше 10, а их диаметр более 1 мм, то имеет место повышенная ломкость сосудов.

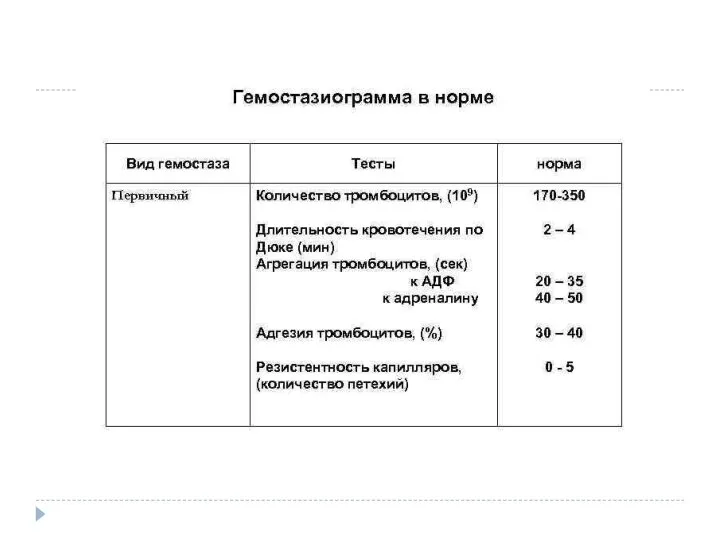

Проба Дьюка – увеличение времени кровоточивости (делают прокол кончика безымянного пальца или мочки уха, протирают спиртом, после высыхания которого снимают капли выступающей крови через каждые 15-30 сек на круглую фильтровальную бумажку по часовой стрелке - диаметр пятен крови со временем убывает вплоть до полного их исчезновения). Норма – 2-4 мин.

Слайд 4 Методы исследования тромбоцитарно-сосудистого гемостаза

Определение времени ретракции кровяного сгустка:

- по методу Хоршбека – взятую

из пальца каплю крови выдувают в пробирку с касторовым маслом. Отмечают время. Капля крови сначала плавает на масляной поверхности, затем становится заметным выделение увеличивающейся в размерах капли сыворотки крови. Норма – 30 мин.

- метод Макферлейна – в градуированную центрифужную пробирку выдувают 5 мл венозной крови, затем помещают в пробирку стеклянную палочку, устанавливают пробирку на водяную баню на 1 ч при 370С. После этого определяют объем оставшейся сыворотки и вычисляют индекс ретракции. В норме ретракция сгустка равняется 44-66%, индекс ретракции – 0,3-0,5.

Подсчет количества тромбоцитов в камере Горяева и в окрашенных мазках крови (по методу Фонио).

Изучение тромбоцитограммы.

Исследование адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов (в агрегометре).

Слайд 5При обследовании больных необходимо выделять два последовательных этапа диагностики:

• первичного скрининга с

использованием скрининговых тестов и – на втором этапе – проб, позволяющих уточнить диагноз.

• Для подтверждения диагноза в случае выявления серьезных нарушений в системе гемостаза (снижение уровня фактора Виллебранда, факторов свертывания, тромбоцитопении, дефицита или аномалии действия физиологических антикоагулянтов, наличия волчаночного антикоагулянта, выраженной тромбинемии и др.) необходимо повторное обследование.

Слайд 6Система гемостаза– это биологическая система, которая

• с одной стороны, поддерживает жидкое состояние

текущей по неповрежденным сосудам крови,

• с другой стороны, в случае повреждения сосуда осуществляет остановку кровотечения и участвует в регенерации тканей сосудистой стенки.

• Основные компоненты системы гемостаза:

1. Сосудистая стенка (ЭНТ, суб. ЭНТ структуры)

2. Тромбоциты

3. Плазменные ферментные (протеолитические) системы – свертывающая, противосвертывающая, фибринолитическая (плазминовая), калликреин-кининовая, комплемента.

Слайд 7Механизмы гемостаза

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз обеспечивает остановку кровотечения в микрососудах. (капилляры, сосуды малого диаметра)

Неповрежденный

эндотелий сосудов обладает тромборезистентностью.

Это качество эндотелия обусловлено следующими его свойствами:

1. Предупреждением агрегации тромбоцитов, благодаря отрицательному поверхностному заряду и синтезу и секреции антиагреганта простациклина(ПГI);

2. Подавлением коагуляционного гемостаза вследствие связывания тромбина тромбомодуллином и инактивации других прокоагулянтов (V, VIII, IX и X плазменных факторов);

3. Активацией антикоагулянтов: протеин С, гепариноподобные протеогликаны, антитромбин III

Слайд 8Механизмы гемостаза

4. Активацией фибринолитической системы благодаря синтезу тканевого активатора плазминогена (ТПА).

5. Способностью

метаболизировать биологически активные вещества, влияющие на гемостаз (биогенные амины, атерогенные липопротеиды, ФАТ и др.).

6. Продукцией эндотелийрасслабляющего фактора( оксида азота).

Слайд 9Участие тромбоцитов в гемостазе определяется выполнением следую-

функций:

1. Ангиотрофической

2. Способностью поддерживать спазм

поврежденных сосудов путем секрециивазоактивных веществ (адреналина, серотонина);

3. Участием в активации вторичного коагуляционного гемостаза за счет пластиночного фактора 3 - компонента мембраны тромбоцитов, играющего роль фосфолипидной матрицы, на которой идут реакции коагуляционного гемостаза, и выделения при дегрануляции других прокоагулянтов;

4. Способностью закупоривать поврежденный сосуд первичным тромбоцитарным тромбом, образующимся вследствие реализации адгезивно-аггрегационной функции тромбоцитов;

5. Осуществлением репаративной функции благодаря выделению фактора роста, вызывающего миграцию к месту повреждения фибробластов, макрофагов,гладкомышечных клеток.

6. Ретракцией кровяного сгустка при участии контрактильных белков.

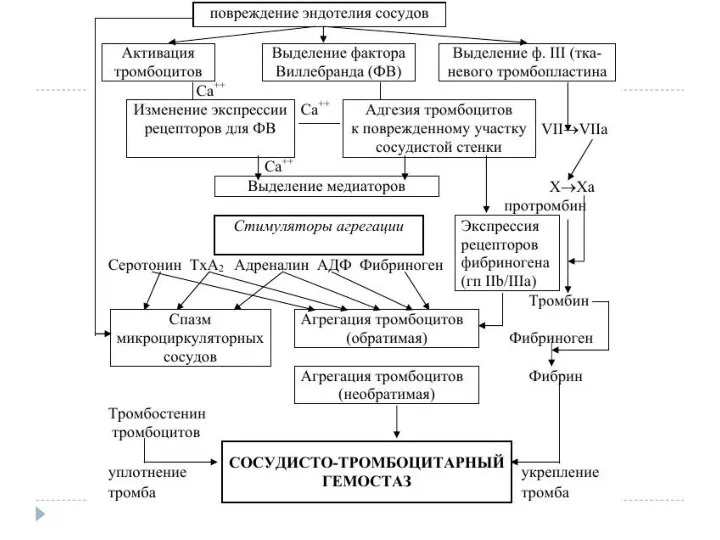

Слайд 10Поврежденный эндотелий трансформируется в мощную прокоагулянтную поверхность.

Выделяют 5 стадий сосудисто-тромбоцитарного

гемостаза:

1. Спазм сосудов,

который возникает как рефлекторно,

так и под действием БАВ (адреналин, серотонин,

норадреналин) на стенку сосуда.

2. Адгезия тромбоцитов – прилипание к поверхности

сосуда.

3. Обратимая агрегация тромбоцитов – склеивание

тромбоцитов друг с другом, в результате чего

формируется рыхлый тромб (пробка).

4. Необратимая агрегация приводит к формированию

прочного тромбоцитарного тромба.

5. Ретракция – уплотнение и закрепление тромба в

сосуде.

Слайд 12Нарушения тромбоцитарно-сосудистого гемостаза

Нарушения ТСГ развиваются в том случае, если количество тромбоцитов снижается

менее 100 Г/л (тромбоцитопения) или изменяются свойства тромбоцитов при сохранении их нормальной численности (тромбоцитопатия), а также при смешанных состояниях. Проявляются удлинением времени кровотечений при случайных парезах, экстракции зубов (при снижении тромбоцитов нижие 100 Г/л), в виде петехий, синяков, кровоподтеков (эхинозы) (при снижении тромбоцитов ниже 20-50 Г/л), а также (при снижении количества тромбоцитов ниже 20 Г/л) в виде спонтанных носовых, маточных, желудочно-кишечных кровотечений, кровоизлияний в коньюктиву глаза и головной мозг.

Слайд 13Тромбоцитопении

Классификация (механизмы развития) тромбоцитопений:

Вследствие нарушения тромбоцитопоэза,

Вследствие повышенного разрушения или потребления тромбоцитов,

Перераспределительные.

Слайд 14Тромбоцитопении, обусловленные нарушением тромбоцитопоэза

Приобретенные – причины развития:

- гипо- и апластические состояния КМ:

а) постинфекционные

(при туберкулезе, гепатитах и т.д.),

б) токсические (промышленные яды – бензол и его производные, свинец и т.д.; лекарства – цитостатики, тиазиды и др.),

в) пострадиационные (ионизирующая радиация),

- лейкозы,

- метастазы рака в КМ, миелофиброз – замещение КМ-ой ткани соединительной тканью,

- недостаток витамина В12 и фолиевой кислоты и т.д.

Слайд 15Наследственные:

- аутосомно-доминантная тромбоцитопения,

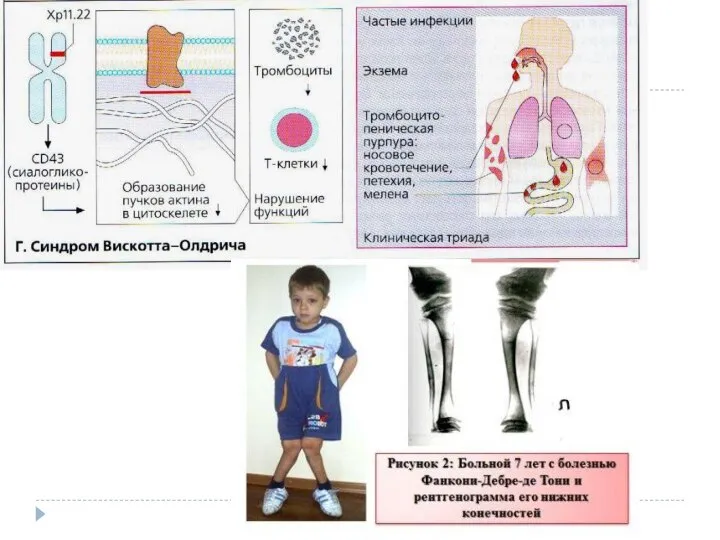

- синдром Вискотта-Олдрича – Х-сцепленное рецессивное заболевание, болеют только мальчики,

характеризуется уменьшением числа и размеров тромбоцитов (а также дефицитом в них плотных гранул → смешанная форма нарушений ТСГ),

- синдром Фанкони – Х-сцепленное рецессивное заболевание, встречается только у мальчиков. В основе – миелофиброз.

-синдром Бернара – Сулье – наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, проявляется в младенчеств. Мутация гена, отвечающего за чувствительность мегакариоцита к фактору, регулирующему их рост и развитие. Нарушается продукция тромбоцитов КМ

Слайд 17Тромбоцитопении вследствие повышенного разрушения или потребления тромбоцитов

Иммунные:

А) Аутоиммунные – обусловливаются образованием АТ к

собственным неизмененным тромбоцитам.

Пример. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) – характеризуется образованием крупных кровяных пластинок с низкой продолжительностью жизни (около 1 сут.), встречается только у женщин, генез связывают не только с образованием (по неизвестной причине) антитромбоцитарных АТ, но и с повышенной активностью селезенки.

Б) Гетероиммунные - связаны с появлением на мембране тромбоцита нового АГ (гаптена).

Примеры.

- Лекарственные тромбоцитопении – связана с появлением АТ к комплексу «лекарство + тромбоцитарный АГ».

- Вирусные тромбоцитопении - связаны с появлением вирусных АГ на поверхности тромбоцита (при краснухе, кори, ветряной оспе, иногда после гриппа и др.).

В) Трансиммунные – развиваются при трансплацентарной передаче плоду антитромбоцитарных АТ от матери, больной болезнью Верльгофа.

Пример. Неонатальная тромбоцитопеническая пурпура.

Г) Изоиммунные – развиваются при попадании АТ к тромбоцитарным АГ извне:

- при несовместимости плода и матери по тромбоцитарным АГ (у новорожденного отмечаются петехии, носовые кровотечения – проходят через 2-3 недели),

- при гемотрансфузиях (при переливании цельной крови или тромбоцитарной массы).

Слайд 18Тромбоцитопении вследствие повышенного разрушения или потребления тромбоцитов

Неиммунные – к ним относятся 2 основных

заболевания:

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП)

Гемолитико-уремический синдром (ГУС).

Оба заболевания характеризуются тяжелой тромбоцитопенией потребления и микроангиопатической гемолитической анемией. ТТП чаще развивается у взрослых, а ГУС – у детей.

Основные звенья патогенеза ТТП и ГУС:

Агрегация тромбоцитов,

Окклюзия сосудов.

Механизм агрегации до конца неизвестен. Предполагается, что в основе лежит повреждение эндотелия сосудистой стенки с высвобождением больших количеств фактора Виллебранда. Причины: при ТТП – ВИЧ-инфекция, оральные контрацептивы, при ГУС – шигеллез или коли-инфекция (токсины их возбудителей - соответственно S. dysenteriae и Escherichia coli - разрушают эндотелий почечных капилляров, что сопровождается выходом (экспрессией на эндотелиоцитах) больших количеств фактора Виллебранда и агрегацией тромбоцитов).

К тромбоцитопениям потребления относят также ДВС-синдром

Слайд 19ДВС синдром(синдром десиминорованного внутрисосудистого свертывания крови)

ДВС – синдром- синдром полиорганной недостаточности, вызванный

блокадой

микроциркуляции сгустками и тромбами, ‘

эндотоксикозом и дисфункцией клеток в связи с

внутрисосудистой активациеи коагуляции с последующим потреблением про- и антикоагулянтов, тромбоцитов, сопровождающийся клиникой тромбозов и геморрагий.

Этиология: инфекции, септические состояния, шок (анафилактический – 100% смерть), все терминальные состояния, остановка сердца,гемобластозы, аллергии.

«Вторичная» болезнь, имеет дозовую зависимость от выраженности и тяжести основного заболевания.

Слайд 20Стадии ДВС-синдрома

1. Гиперкоагуляция ( укорочение времени АЧТВ, ПТВ, ТВ, положительные паракоагуляционные тесты,

фрагментация эритроцитов в мазке, возможно снижение агрегационной функции тромбоцитов и активация фибринолиза).

2. Переходная (с нарастающей коагулопатией и тромбоцитопенией, характеризуется разнонаправленными сдвигами в общекоагуляционных тестах. Тромбоэластограмма – указывает гипокоагуляцию, а паракоагуляционные тесты – гиперкоагуляцю.).

3. Гипокоагуляция (удлинение времени всех общекоагуляционных тестов вплоть до несвертывания крови), тромбоцитопения, анемия, дефицит фибриногена, АТ111, протеинов С и S, патологический фибринолиз. Кровотечения из мест инъекций.

4. Восстановительная (или при неблагоприятном течении фаза исходов иосложнений).

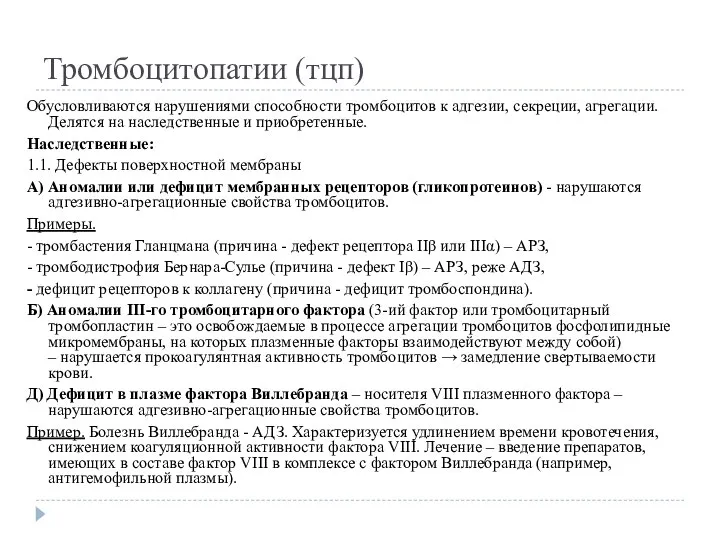

Слайд 22Тромбоцитопатии (тцп)

Обусловливаются нарушениями способности тромбоцитов к адгезии, секреции, агрегации. Делятся на наследственные

и приобретенные.

Наследственные:

1.1. Дефекты поверхностной мембраны

А) Аномалии или дефицит мембранных рецепторов (гликопротеинов) - нарушаются адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов.

Примеры.

- тромбастения Гланцмана (причина - дефект рецептора IIβ или IIIα) – АРЗ,

- тромбодистрофия Бернара-Сулье (причина - дефект Iβ) – АРЗ, реже АДЗ,

- дефицит рецепторов к коллагену (причина - дефицит тромбоспондина).

Б) Аномалии III-го тромбоцитарного фактора (3-ий фактор или тромбоцитарный тромбопластин – это освобождаемые в процессе агрегации тромбоцитов фосфолипидные микромембраны, на которых плазменные факторы взаимодействуют между собой) – нарушается прокоагулянтная активность тромбоцитов → замедление свертываемости крови.

Д) Дефицит в плазме фактора Виллебранда – носителя VIII плазменного фактора – нарушаются адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов.

Пример. Болезнь Виллебранда - АДЗ. Характеризуется удлинением времени кровотечения, снижением коагуляционной активности фактора VIII. Лечение – введение препаратов, имеющих в составе фактор VIII в комплексе с фактором Виллебранда (например, антигемофильной плазмы).

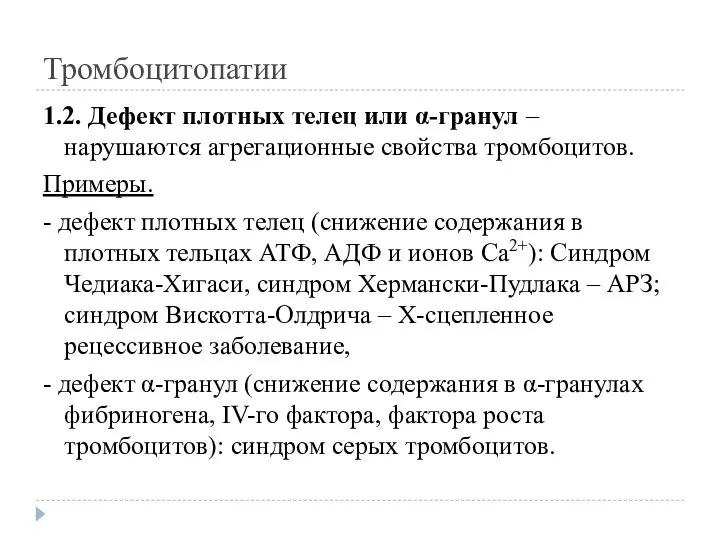

Слайд 23Тромбоцитопатии

1.2. Дефект плотных телец или α-гранул – нарушаются агрегационные свойства тромбоцитов.

Примеры.

- дефект плотных телец

(снижение содержания в плотных тельцах АТФ, АДФ и ионов Са2+): Синдром Чедиака-Хигаси, синдром Хермански-Пудлака – АРЗ; синдром Вискотта-Олдрича – Х-сцепленное рецессивное заболевание,

- дефект α-гранул (снижение содержания в α-гранулах фибриногена, IV-го фактора, фактора роста тромбоцитов): синдром серых тромбоцитов.

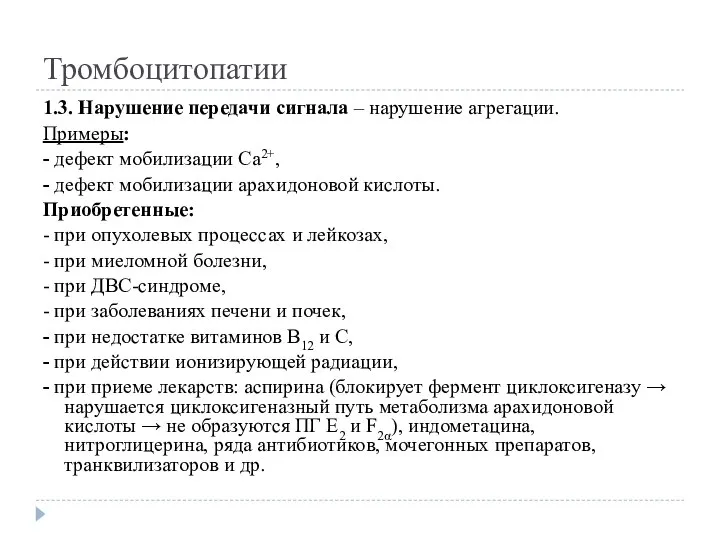

Слайд 24Тромбоцитопатии

1.3. Нарушение передачи сигнала – нарушение агрегации.

Примеры:

- дефект мобилизации Са2+,

- дефект мобилизации арахидоновой кислоты.

Приобретенные:

- при

опухолевых процессах и лейкозах,

- при миеломной болезни,

- при ДВС-синдроме,

- при заболеваниях печени и почек,

- при недостатке витаминов В12 и С,

- при действии ионизирующей радиации,

- при приеме лекарств: аспирина (блокирует фермент циклоксигеназу → нарушается циклоксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты → не образуются ПГ Е2 и F2α), индометацина, нитроглицерина, ряда антибиотиков, мочегонных препаратов, транквилизаторов и др.

Ανατομια των λοβων

Ανατομια των λοβων Антисептик. Сферы применения

Антисептик. Сферы применения Краткие сведения о рецепте

Краткие сведения о рецепте Начало лечения гемолитической болезни

Начало лечения гемолитической болезни ВИЧ и СПИД: профилактика

ВИЧ и СПИД: профилактика Ramathibodi Hospital

Ramathibodi Hospital Прохождение мед.процедур

Прохождение мед.процедур Психологическая первая помощь в условиях угрозы эпидемии

Психологическая первая помощь в условиях угрозы эпидемии Влияние вредных химических факторов на здоровье

Влияние вредных химических факторов на здоровье Всемирный день иммунитета

Всемирный день иммунитета Бронхиальная астма, аллергический ринит

Бронхиальная астма, аллергический ринит Гаплотипы HLA и целиакия

Гаплотипы HLA и целиакия Из чего сделаны наши девчонки?! Женщина-загадка

Из чего сделаны наши девчонки?! Женщина-загадка Krovotechenie_i_gemostaz

Krovotechenie_i_gemostaz Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене

Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене Гонорея, сифилис, трихомониаз

Гонорея, сифилис, трихомониаз Качественная диспансеризация как инструмент улучшения демографических показателей

Качественная диспансеризация как инструмент улучшения демографических показателей Вирус Эбола

Вирус Эбола Резекционно-дренирующие вмешательства в хирургическом лечении хронического панкреатита

Резекционно-дренирующие вмешательства в хирургическом лечении хронического панкреатита Сахарный диабет 1 типа

Сахарный диабет 1 типа Организм человека, как единая биологическая система

Организм человека, как единая биологическая система Артериальная гипертензия. Дифференциальная диагностика

Артериальная гипертензия. Дифференциальная диагностика Общие гигиенические требования к туристу

Общие гигиенические требования к туристу Механическая асфиксия

Механическая асфиксия Түйінді Периартерит

Түйінді Периартерит Современные дезинфицирующие средства, их характеристика, возможность применения аналогов

Современные дезинфицирующие средства, их характеристика, возможность применения аналогов Негативные эффекты противоаритмических средств

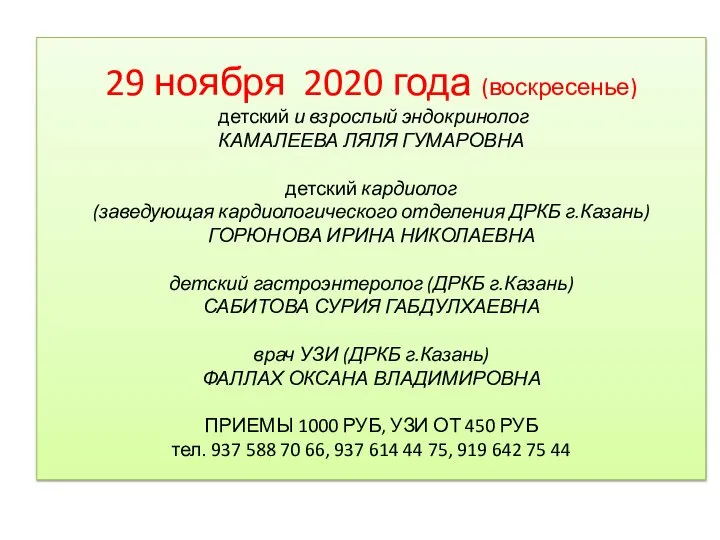

Негативные эффекты противоаритмических средств 29 ноября 2020 года (воскресенье). Прием врачей

29 ноября 2020 года (воскресенье). Прием врачей