Содержание

- 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ И МЕТОДЫ ДЕСНЕВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

- 3. Методы десневой реконструкции Десневая реконструкция в настоящее время является рутинной частью пародонтальной практики. Возможности закрыть оголенные

- 4. История вопроса Ранее использование свободного десневого аутотрансплантата не рекомендовалось для закрытия корня. Sullivan и Atkins (1968)

- 5. История вопроса Основной помехой в достижении хорошего результата явилось то, что лоскут прилегал к участкам с

- 6. Классификация Sullivan и Atkins Sullivan и Atkins (1968) классифицировали рецессию десны по четырем группам: глубокая-широкая, мелкая-широкая,

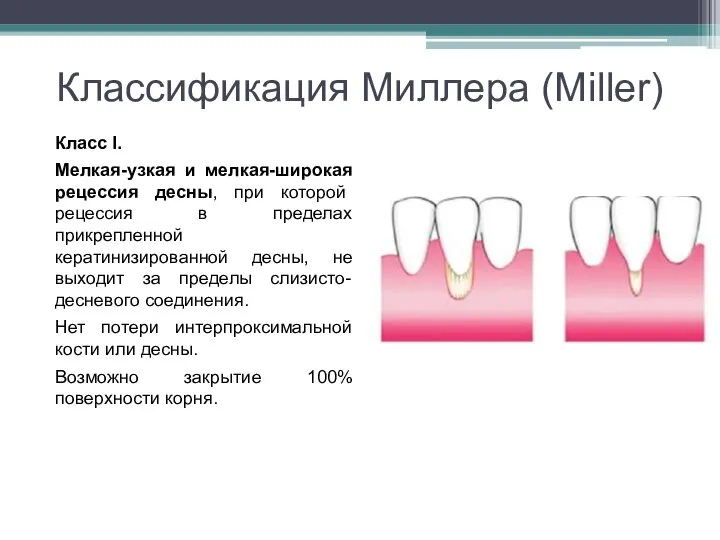

- 7. Классификация Миллера (Miller) Класс I. Мелкая-узкая и мелкая-широкая рецессия десны, при которой рецессия в пределах прикрепленной

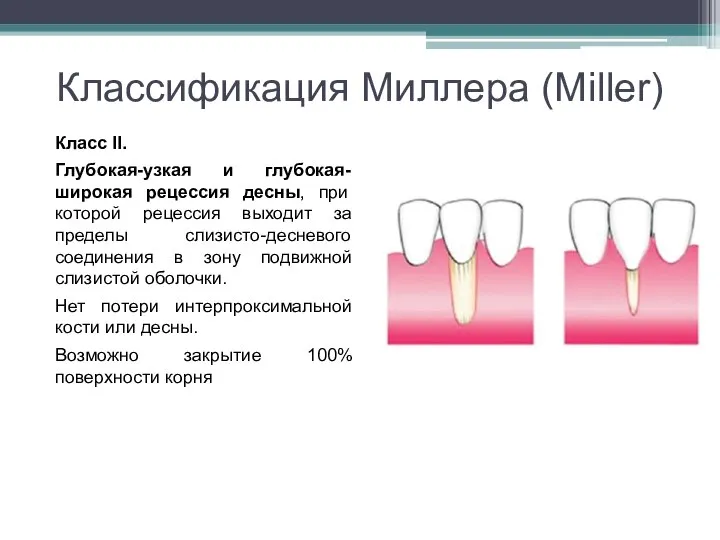

- 8. Классификация Миллера (Miller) Класс II. Глубокая-узкая и глубокая-широкая рецессия десны, при которой рецессия выходит за пределы

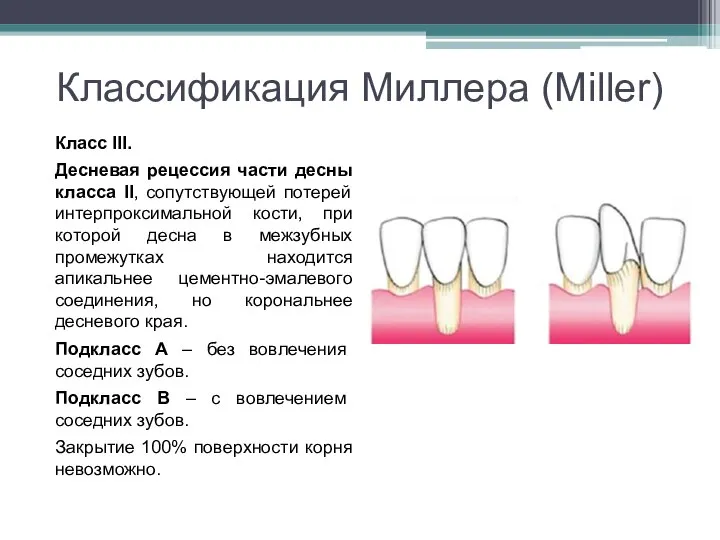

- 9. Классификация Миллера (Miller) Класс III. Десневая рецессия части десны класса II, сопутствующей потерей интерпроксимальной кости, при

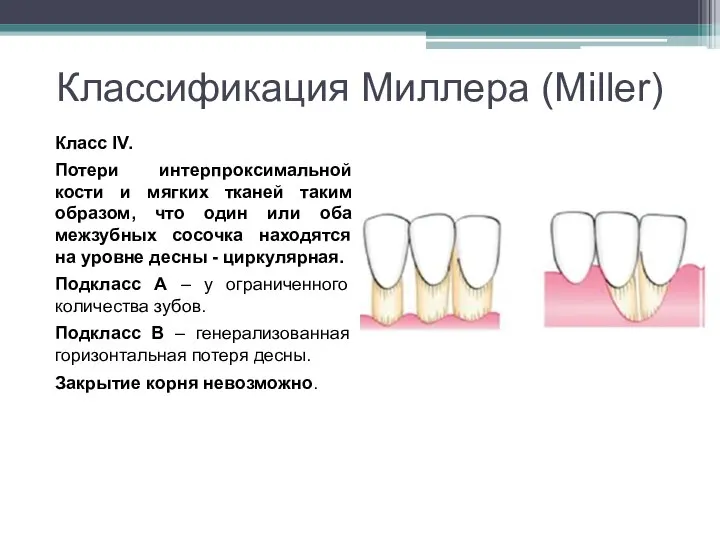

- 10. Классификация Миллера (Miller) Класс IV. Потери интерпроксимальной кости и мягких тканей таким образом, что один или

- 11. СВОБОДНЫЙ ДЕСНЕВОЙ ТРАНСПЛАНТАТ

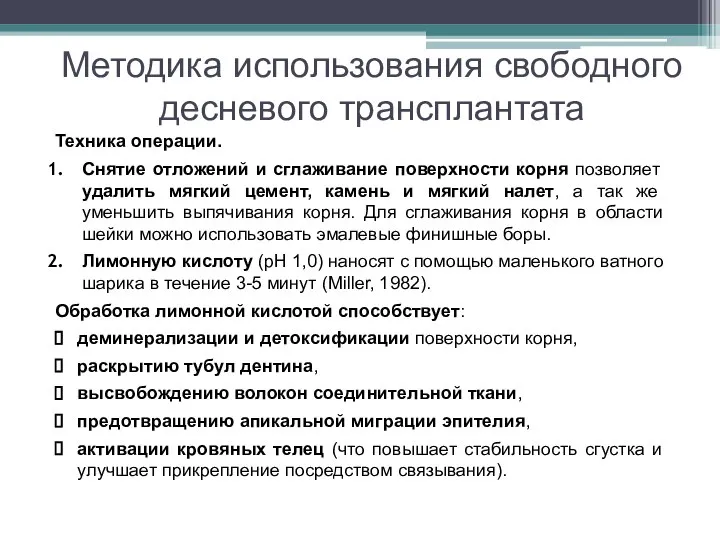

- 12. Методика использования свободного десневого трансплантата Техника операции. Снятие отложений и сглаживание поверхности корня позволяет удалить мягкий

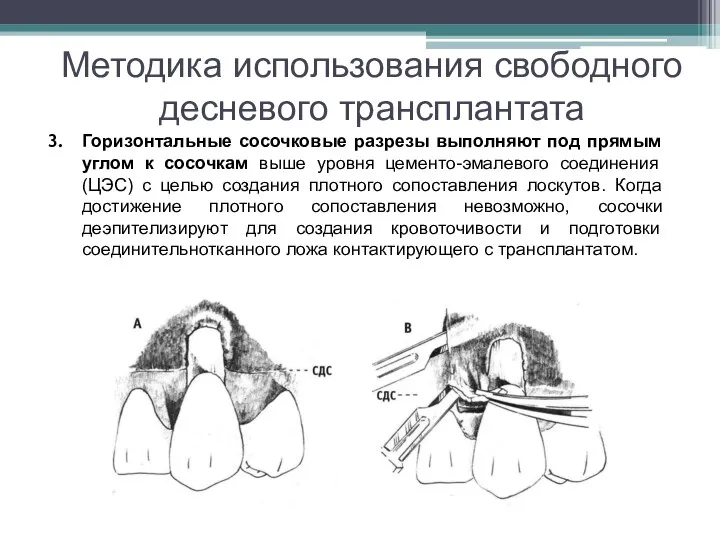

- 13. Методика использования свободного десневого трансплантата Горизонтальные сосочковые разрезы выполняют под прямым углом к сосочкам выше уровня

- 14. Методика использования свободного десневого трансплантата Надкостничное ложе должно распространяться медиально, дистально и апикально на 4-6 мм

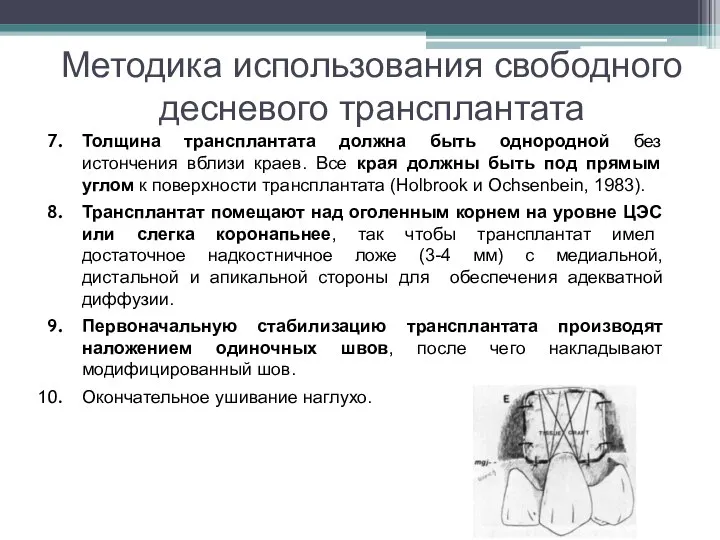

- 15. Методика использования свободного десневого трансплантата Толщина трансплантата должна быть однородной без истончения вблизи краев. Все края

- 16. Модификация способа наложения швов для закрытия корня Carvalho (1972) и Holbrook и Ochsenbein (1983) обратили внимание,

- 17. Модификация способа наложения швов для закрытия корня Ученые указали на то, что выпячивающиеся корни приводят к

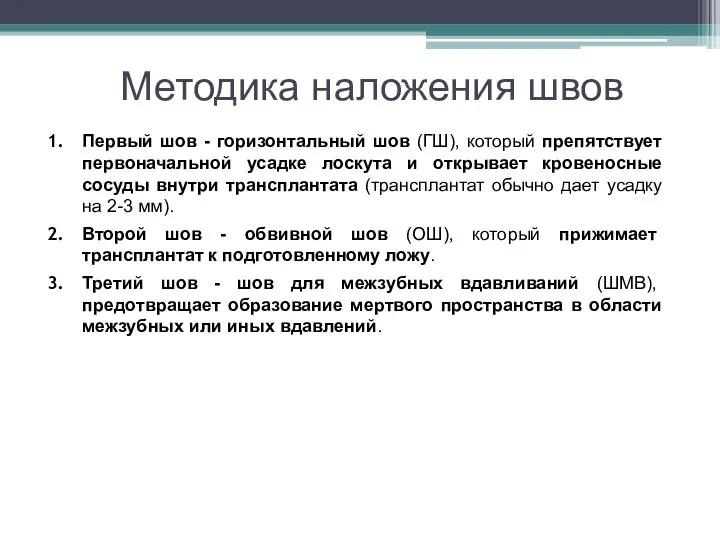

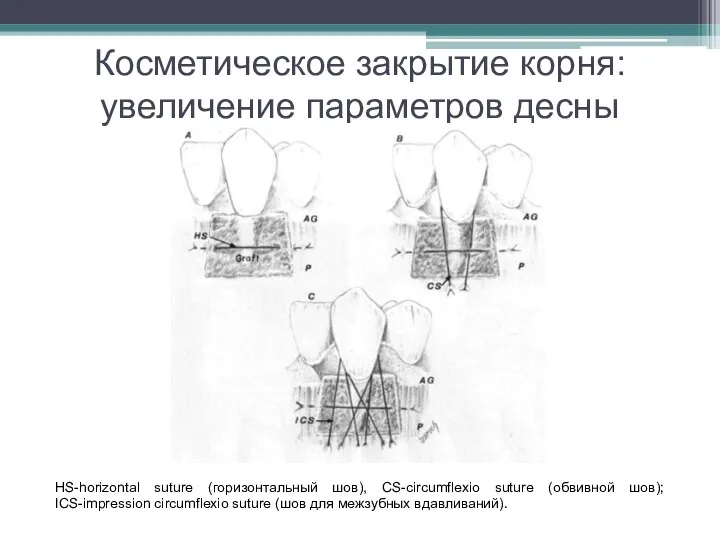

- 18. Методика наложения швов Первый шов - горизонтальный шов (ГШ), который препятствует первоначальной усадке лоскута и открывает

- 19. Косметическое закрытие корня: увеличение параметров десны HS-horizontal suture (горизонтальный шов), CS-circumflexio suture (обвивной шов); ICS-impression circumflexio

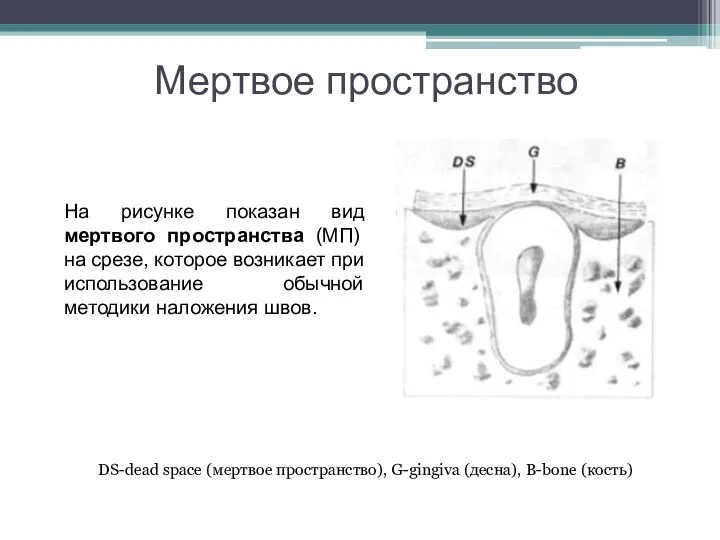

- 20. Мертвое пространство На рисунке показан вид мертвого пространства (МП) на срезе, которое возникает при использование обычной

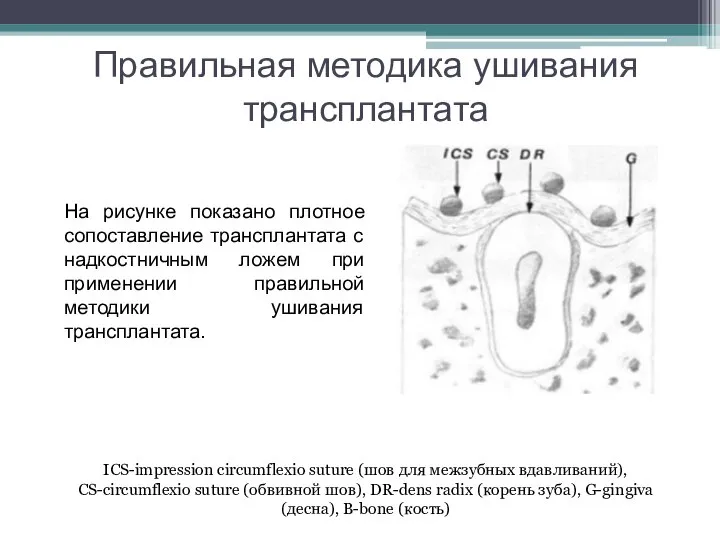

- 21. Правильная методика ушивания трансплантата На рисунке показано плотное сопоставление трансплантата с надкостничным ложем при применении правильной

- 22. Феномен наползания прикрепления Goldman et al. (1964) и Matter (1976, 1980) обратили внимание на вторичный механизм

- 23. КОРОНАРНО СМЕЩЕННЫЙ ЛОСКУТ

- 24. Применение коронально смещенного лоскута Коронально смещенный лоскут для закрытия корня применяют достаточно давно. Успех этой методики

- 25. Показания и преимущества применения коронально смещенного лоскута Основным требованием для проведения оперативного вмешательства является наличие достаточной

- 26. Недостатки использования коронально смещенного лоскута Основным недостатком методики является необходимость проведения двух хирургических вмешательств при отсутствии

- 27. Причины рецессии Возможными причинами рецессии могут быть: позиция остальных зубов, выступающий изгиб корня, ортодонтическое лечение, травматичная

- 28. Методика применения коронально смещенного лоскута Ход операции. После проведения анестезии пациенту снимают отложения с оголенных корней

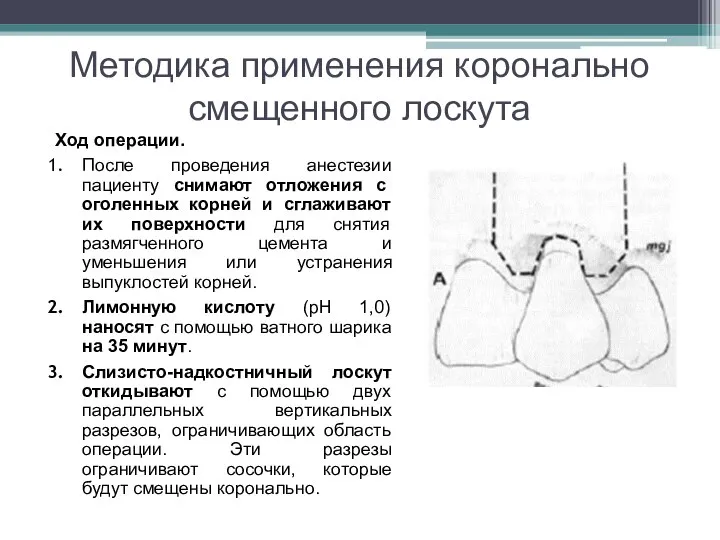

- 29. Методика применения коронально смещенного лоскута Ход операции. Для объединения двух вертикальных разрезов с помощью скальпеля выполняют

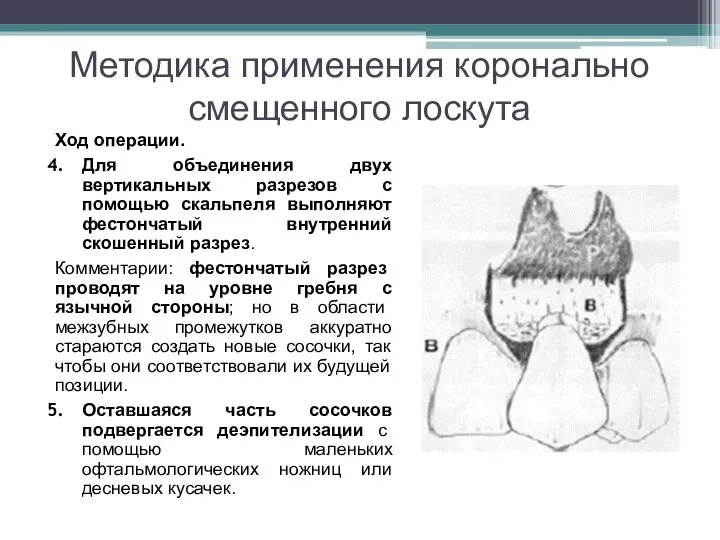

- 30. Методика применения коронально смещенного лоскута Ход операции. Лоскут позиционируют на 1 мм корональнее цементо-эмалевого соединения. Для

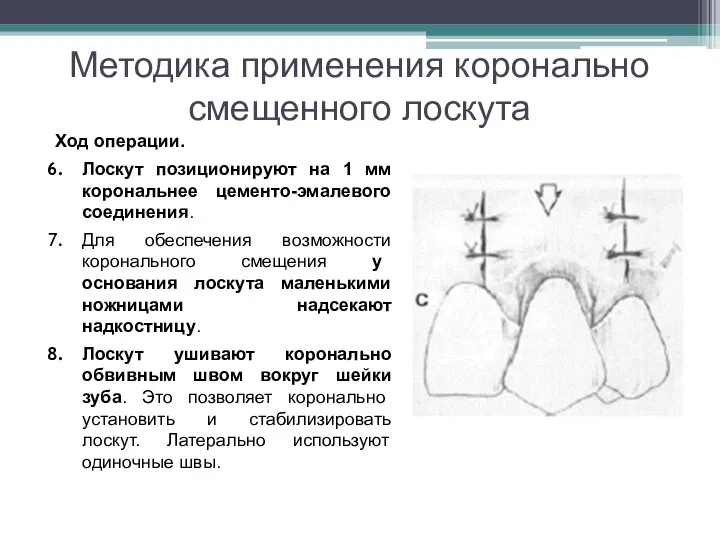

- 31. СУБЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ АУТОТРАНСПЛАНТАТ (СТТ)

- 32. Использование субэпителиального соединительнотканного аутотрансплантата Методика наиболее эффективна для закрытия корня с достижением высокого эстетического результата. Подлежащая

- 33. Преимущества использования СТТ Преимущества методики: 1. Эффективность. 2. Предсказуемость. 3. Одноэтапная процедура. 4. Минимальная травма неба.

- 34. Недостатки использования СТТ Недостатки методики: 1. Необходимость высокой технической оснащенности. 2. Сложная техника наложения швов. Противопоказания:

- 35. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Методика в основном представляет собой комбинацию слизистого коронально смещенного лоскута и

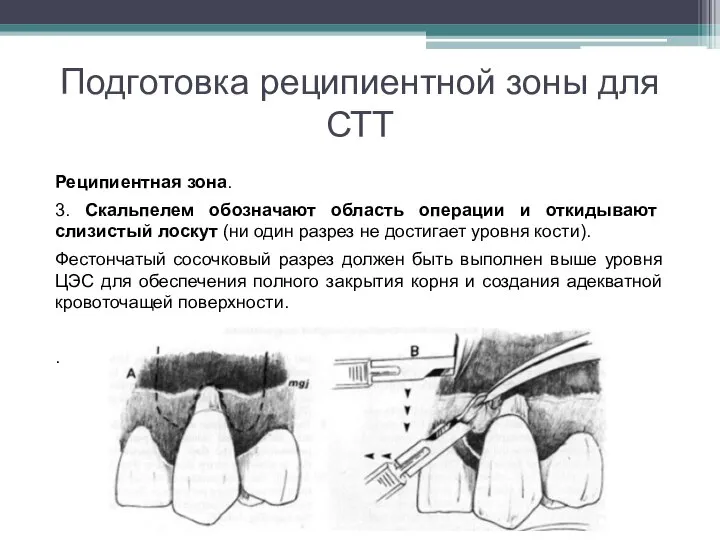

- 36. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. 3. Скальпелем обозначают область операции и откидывают слизистый лоскут

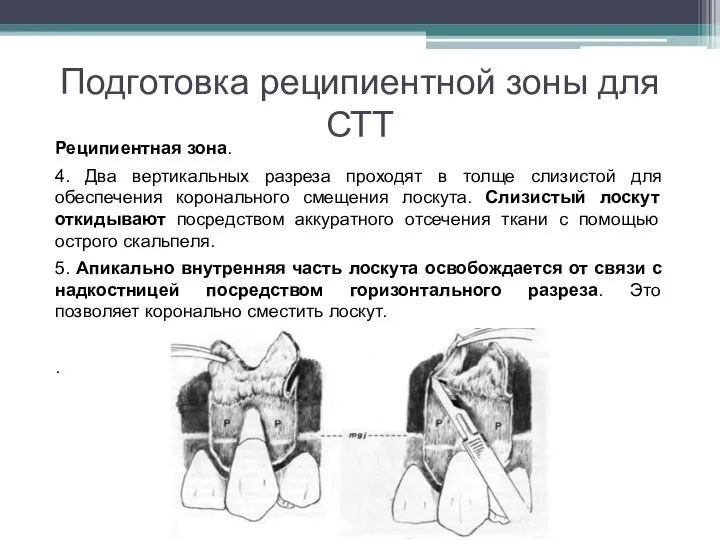

- 37. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. 4. Два вертикальных разреза проходят в толще слизистой для

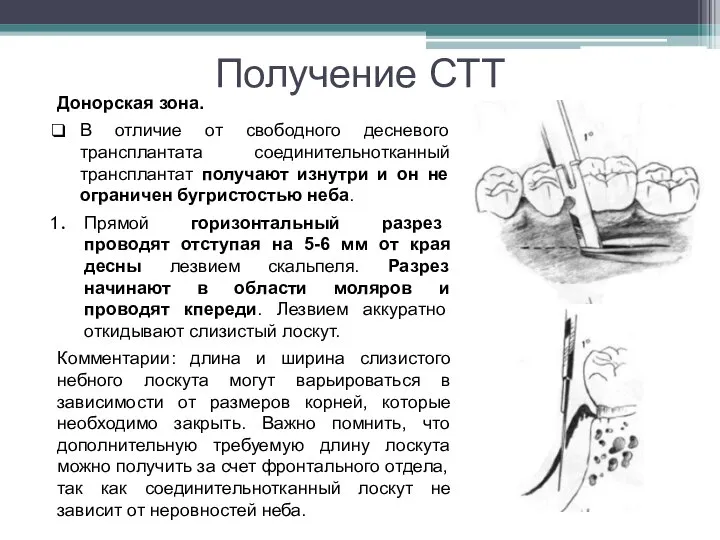

- 38. Получение СТТ Донорская зона. В отличие от свободного десневого трансплантата соединительнотканный трансплантат получают изнутри и он

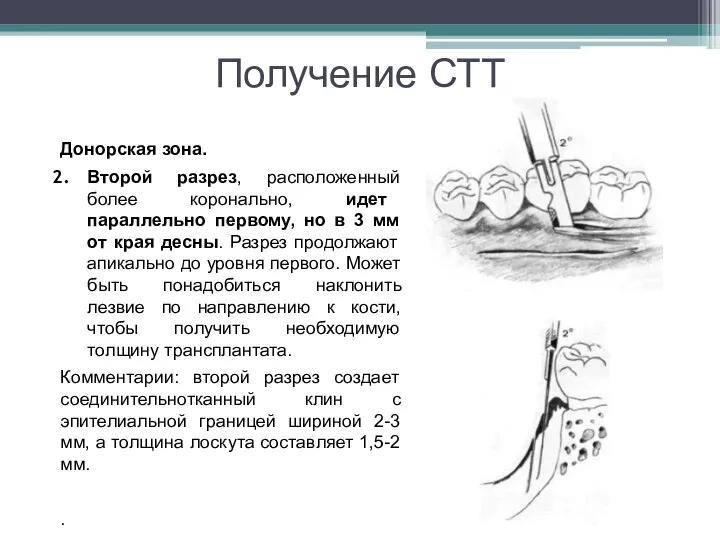

- 39. Получение СТТ Донорская зона. Второй разрез, расположенный более коронально, идет параллельно первому, но в 3 мм

- 40. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. Вертикальные разрезы (по выбору) используют для высвобождения трансплантата медиально

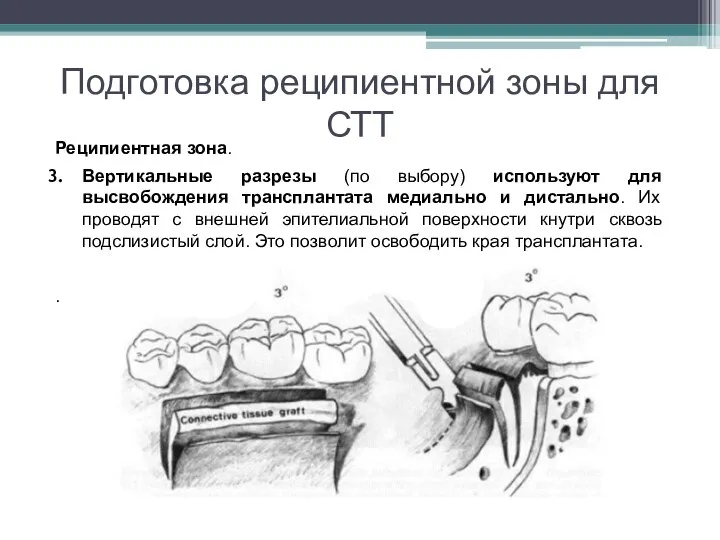

- 41. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. Для полного высвобождения лоскута вдоль наиболее апикальной части проводят

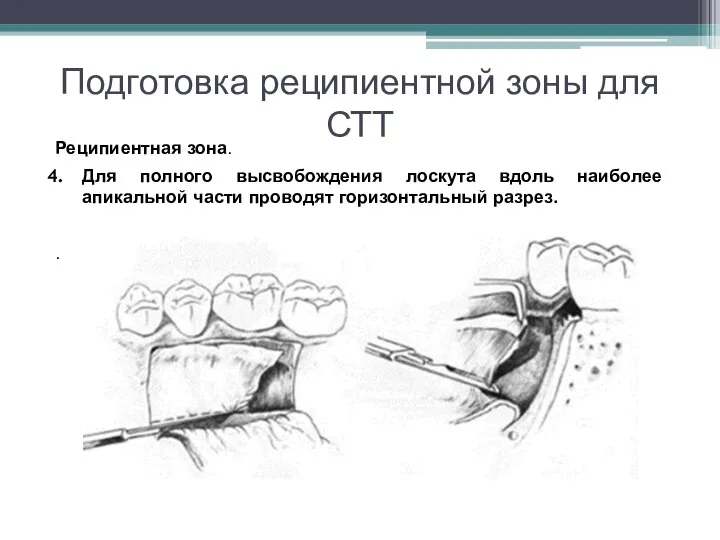

- 42. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. После высвобождения трансплантат помещают в марлевую салфетку, смоченную в

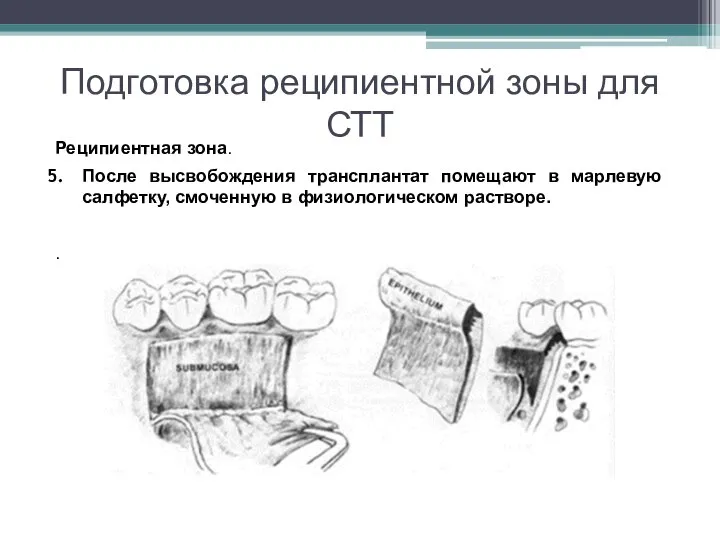

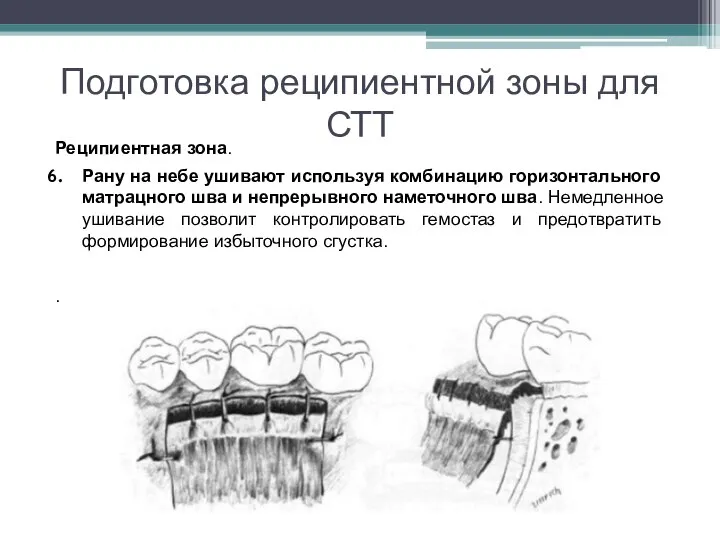

- 43. Подготовка реципиентной зоны для СТТ Реципиентная зона. Рану на небе ушивают используя комбинацию горизонтального матрацного шва

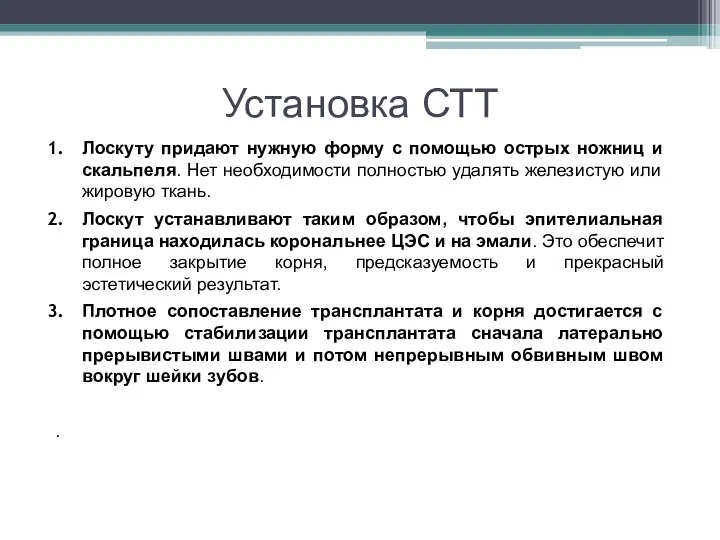

- 44. Установка СТТ Лоскуту придают нужную форму с помощью острых ножниц и скальпеля. Нет необходимости полностью удалять

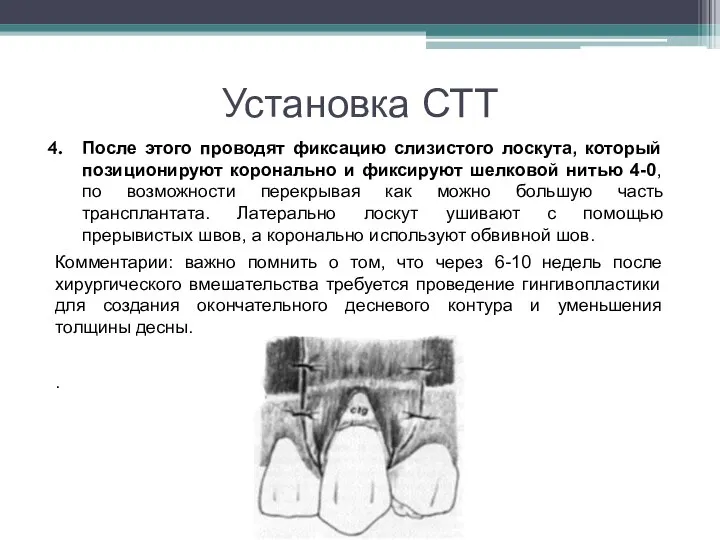

- 45. Установка СТТ После этого проводят фиксацию слизистого лоскута, который позиционируют коронально и фиксируют шелковой нитью 4-0,

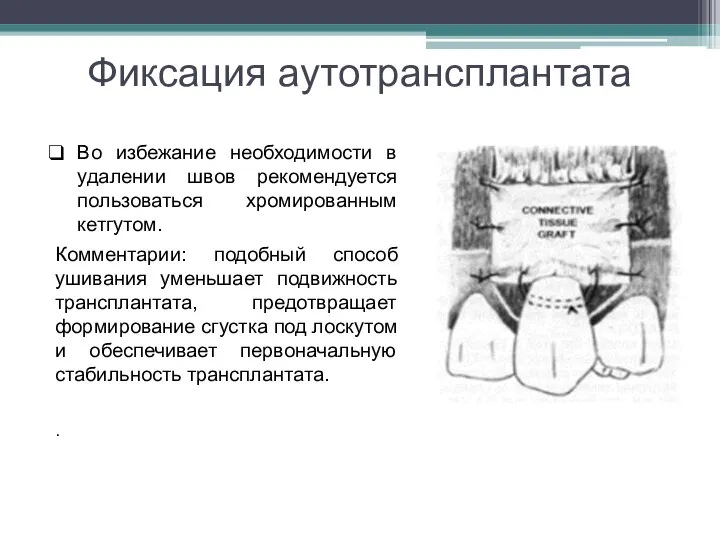

- 46. Фиксация аутотрансплантата Во избежание необходимости в удалении швов рекомендуется пользоваться хромированным кетгутом. Комментарии: подобный способ ушивания

- 47. Причины неудач применения СТТ По мнению Langer и Langer (1992) основными причинами неудач являются: 1. Принимающее

- 48. СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ ТРАНСПЛАНТАТ НА НОЖКЕ

- 49. Применение соединительнотканного трансплантата на ножке Nelson (1987) модифицировал оригинальную методику Langer и Langer (1985) с использованием

- 50. Преимущества и недостатки Преимущества: Эффективное закрытие корня. Возможность увеличить зону кератинизированной десны. Недостатки: Основным недостатком является

- 51. Методика применения СТТ на ножке 1. С поверхности корня снимают отложения и проводят сглаживание выпячиваний. Эмалевые

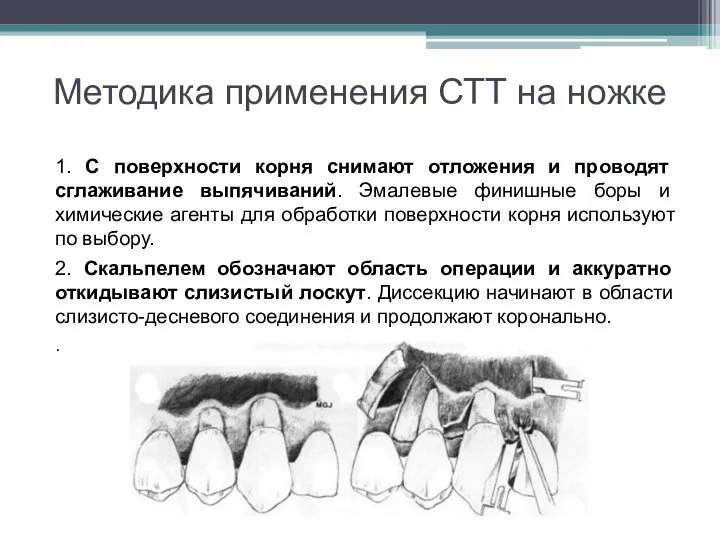

- 52. Методика применения СТТ на ножке 3. Лоскуты откидывают, соединительнотканный трансплантат получают и ушивают по описанной выше

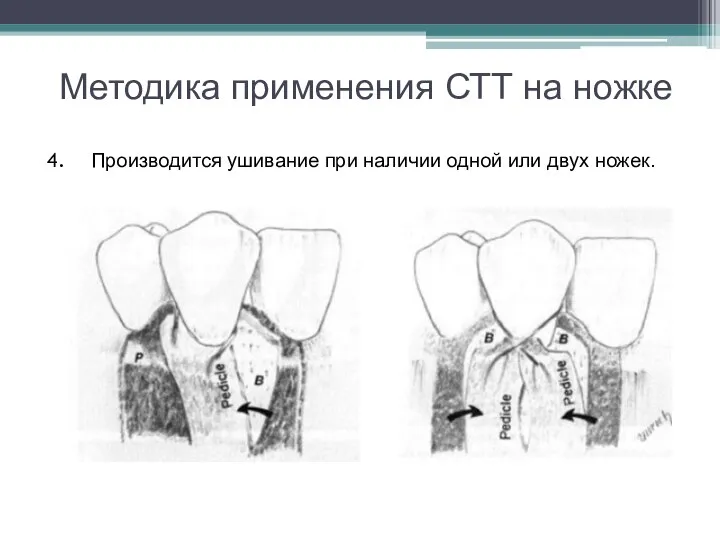

- 53. Методика применения СТТ на ножке 4. Лоскут на ножке может быть одиночным, например, развернутый лоскут на

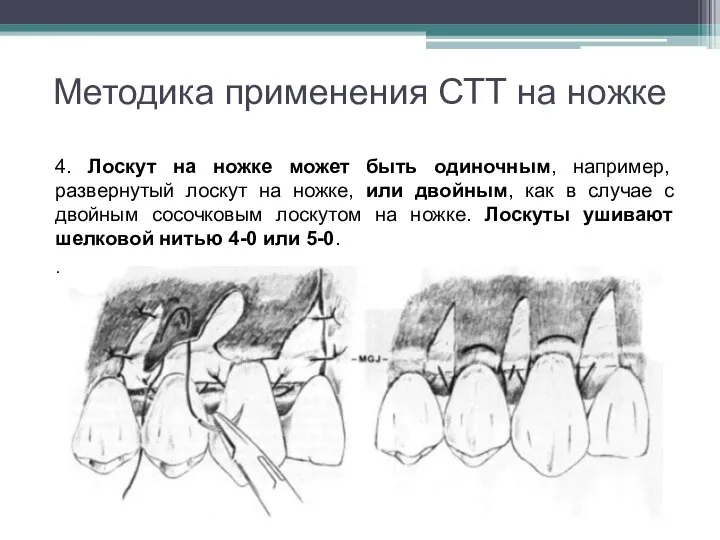

- 54. ПОЛУЛУННЫЙ ЛОСКУТ

- 55. Преимущества полулунного лоскута Полулунный лоскут - это модификация коронально смещенного лоскута, впервые предложена Tarnow (1986). Методика

- 56. Недостатки полулунного лоскута Недостатки: Невозможность проводить лечение большой рецессии десны. Необходимость в подсадке свободного десневого трансплантата

- 57. Методика применения полулунного лоскута 1. Открытую поверхность корня сглаживают и обрабатывают химическими агентами. 2. Откидывают слизистый

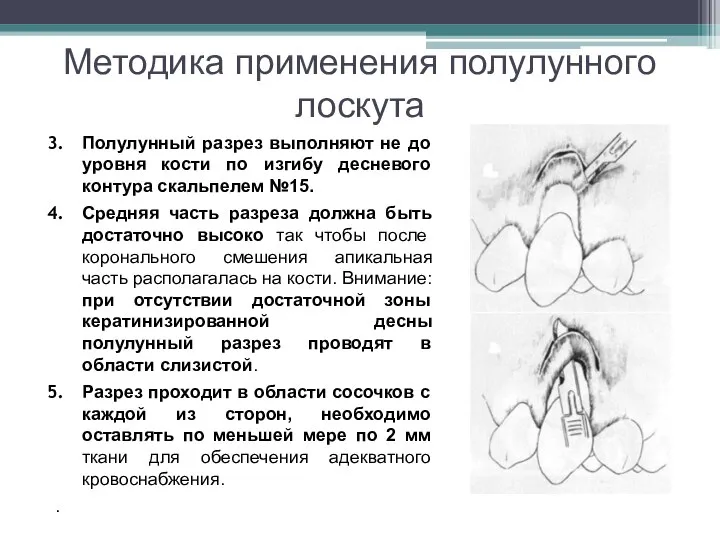

- 58. Методика применения полулунного лоскута Полулунный разрез выполняют не до уровня кости по изгибу десневого контура скальпелем

- 59. Методика применения полулунного лоскута Слизистый лоскут откидывают от первоначального бороздкового разреза до полулунного разреза. Среднюю часть

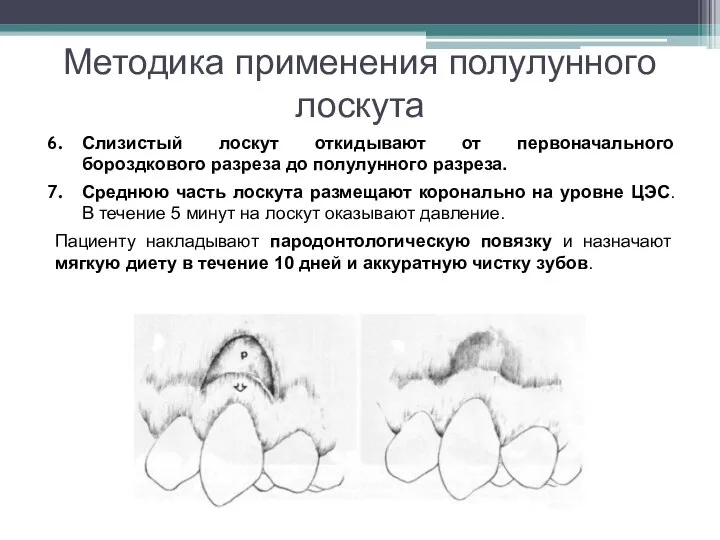

- 60. СМЕЩЕННЫЙ ЛОСКУТ

- 61. Преимущества и недостатки смещенного лоскута Методика была описана Bahat et al. (1990) и является модификацией латерально

- 62. Методика применения смещенного лоскута Лезвием No15 обозначают разрезы двух слизистых лоскутов (первичный или донорский, вторичный или

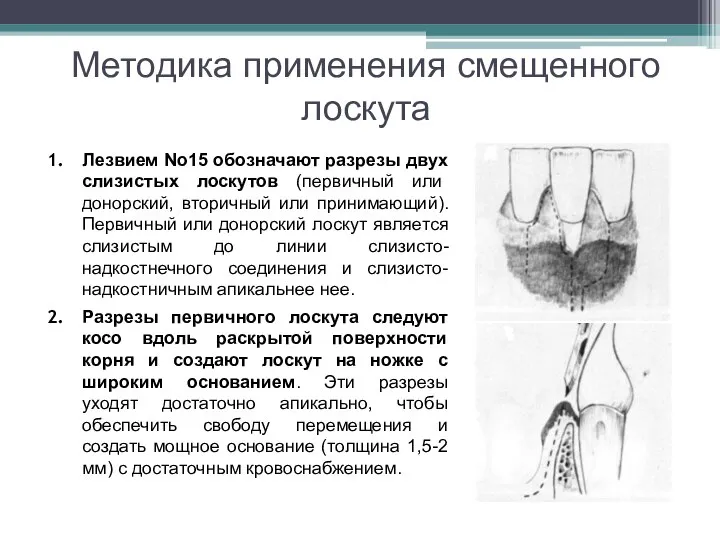

- 63. Методика применения смещенного лоскута Надкостничное ложе в принимающей области подготавливают посредством откидывания вторичного лоскута с помощью

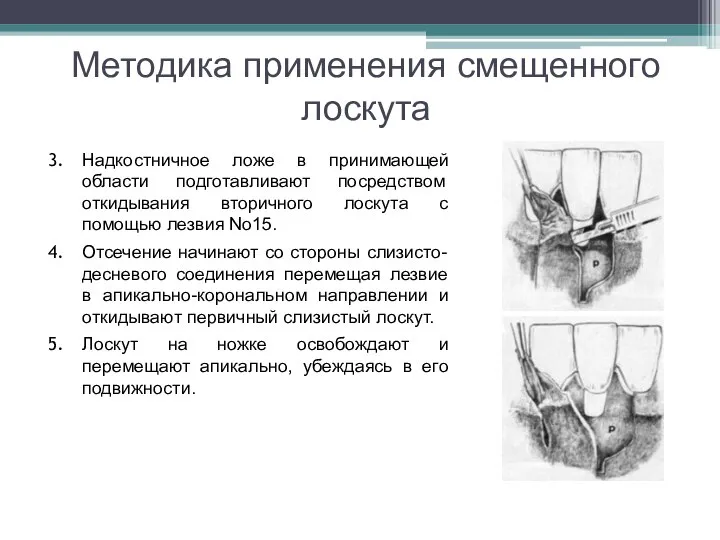

- 64. Методика применения смещенного лоскута Край лоскута фиксируют швами к соседним сосочкам, по меньшей мере, на 2

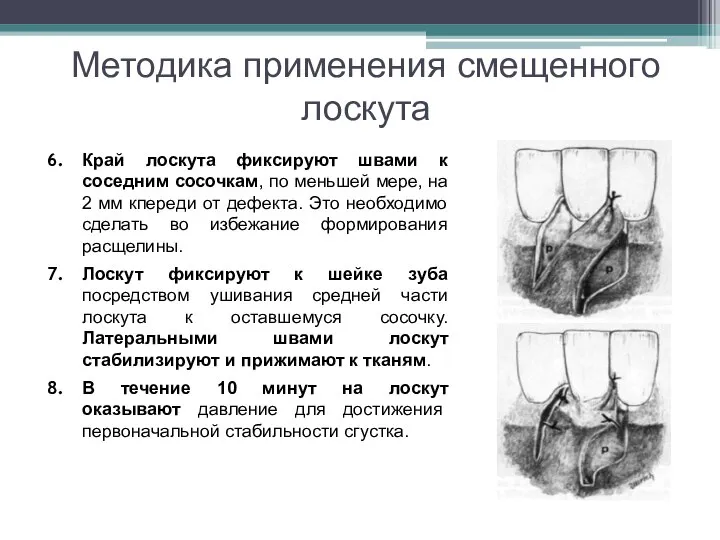

- 65. СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ АУТОТРАНСПЛАНТАТ НА НОЖКЕ

- 66. Преимущества и недостатки применения СТТ на ножке Carvalho et al. (1982) опубликовал отчет об использовании модифицированной

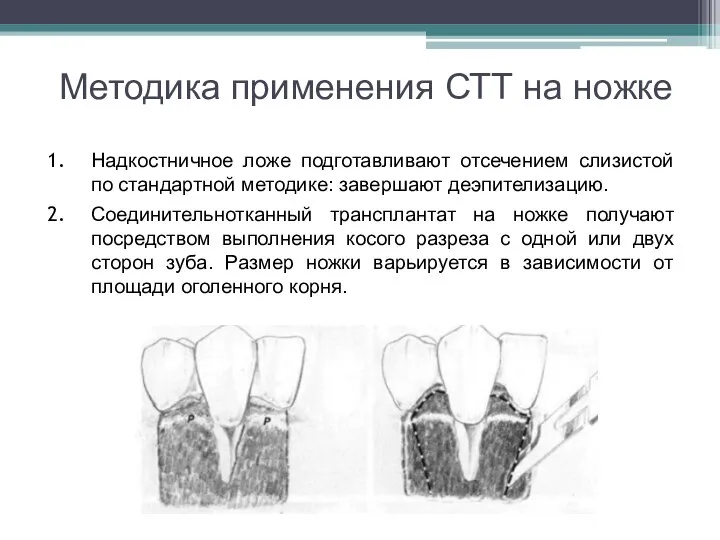

- 67. Методика применения СТТ на ножке Надкостничное ложе подготавливают отсечением слизистой по стандартной методике: завершают деэпителизацию. Соединительнотканный

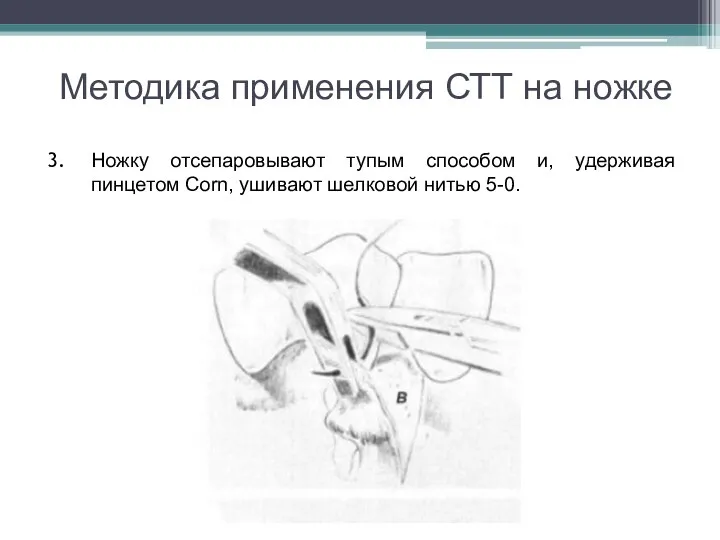

- 68. Методика применения СТТ на ножке Ножку отсепаровывают тупым способом и, удерживая пинцетом Corn, ушивают шелковой нитью

- 69. Методика применения СТТ на ножке Производится ушивание при наличии одной или двух ножек.

- 71. Скачать презентацию

Понятие риска и общие аспекты использования методологии риска в системах СГМ и управления санитарно-эпидемиологической ситуацией

Понятие риска и общие аспекты использования методологии риска в системах СГМ и управления санитарно-эпидемиологической ситуацией Патофизиология сердечной недостаточности

Патофизиология сердечной недостаточности Отхаркивающие средства

Отхаркивающие средства Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома Жиля де ла Туретта и PANS синдромов в дебюте

Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома Жиля де ла Туретта и PANS синдромов в дебюте Сепсис

Сепсис Механикалық факторларды қолдану. Ультрадыбыс

Механикалық факторларды қолдану. Ультрадыбыс Менструальный цикл

Менструальный цикл Врач и пациент как партнеры в управлении деятельностью, направленной на здоровье пациента

Врач и пациент как партнеры в управлении деятельностью, направленной на здоровье пациента Сестринский уход при заболеваниях органов кроветворения у детей

Сестринский уход при заболеваниях органов кроветворения у детей Балалардағы парадонт ауруларына әкелетін жергілікті және жалпы факторлар

Балалардағы парадонт ауруларына әкелетін жергілікті және жалпы факторлар РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ, его клинические симптомы и современная классификация

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ, его клинические симптомы и современная классификация Профилактика гриппа

Профилактика гриппа Болезнь Меньера

Болезнь Меньера Проект психиатрической клиники Беды с башкой

Проект психиатрической клиники Беды с башкой Острые аллергозы

Острые аллергозы Новообразования ЛОР-органов

Новообразования ЛОР-органов Школа пациентов отделения неврологии

Школа пациентов отделения неврологии Конфликт биомедицинской этики и религии

Конфликт биомедицинской этики и религии Современная медицина

Современная медицина Лицевая дуга. Применение в работе врача-стоматолога

Лицевая дуга. Применение в работе врача-стоматолога Микропрепараты. Болезни половых органов, патология беременности

Микропрепараты. Болезни половых органов, патология беременности Анестезиологическое обеспечение экстренных хирургических вмешательств

Анестезиологическое обеспечение экстренных хирургических вмешательств Клинически узкий таз. Крупный плод

Клинически узкий таз. Крупный плод Заболевания склеры. Склерит, Эписклерит. Неспецифический туберкулез, сифилис

Заболевания склеры. Склерит, Эписклерит. Неспецифический туберкулез, сифилис Арбовирусы. Морфология

Арбовирусы. Морфология Виды ЗУА и способы компенсации нарушений слуха с помощью слухового аппарата

Виды ЗУА и способы компенсации нарушений слуха с помощью слухового аппарата Гепатиты А,В,С

Гепатиты А,В,С Затруднение носового дыхания

Затруднение носового дыхания