Слайд 2Патогенность (болезнетворность) (от греч. pathos - страдание, genos - происхождение) - видовой

полидетерминантный признак возбудителя, характеризующий его потенциальную способность вызывать инфекционный (инвазионный) процесс у чувствительного к нему хозяина.

Слайд 3Патогенность характеризуют следующие признаки

Потенциальность может реализоваться при определенных условиях: наличии восприимчивого макроорганизма;

определенном влиянии факторов внешней среды.

Видовой признак проявляется в отношении особей одного вида. Патогенность появилась в ходе эволюции микроорганизма и приспособления его к паразитированию в организме человека.

Слайд 43. Полидетерминантность контролируется совокупностью хромосомных генов и мобильных генетических элементов (плазмид, транспозонов,

умеренных фагов). Острова патогенности бактерий - нестабильные фрагменты ДНК некоторых микроорганизмов, где локализованы хромосомные и (или) плазмидные гены, отвечающие за высокий уровень патогенности.

Характеристика островов патогенности:

1) располагаются в геноме патогенных бактерий вблизи генов, кодирующих тРНК, которая часто действует как мишень для интеграции с чужеродной ДНК;

2) отсутствуют в геноме непатогенных бактерий того же или близкородственных видов;

3) составляют 5–20 % генома, содержат до 200 генов, кодирующих один или более фактор патогенности (капсулу, адгезины, инвазины, белки секреторных систем, токсины);

Слайд 54) могут утрачиваться и передаваться другим микроорганизмам;

5) способны к горизонтальной внутиривидовой

и межвидовой передаче, поэтому имеют высокую степень гомологии и часто отличаются соотношением Г+Ц от остальной части генома, что свидетельствует о чужеродном происхождении таких вставок;

6) имеют мозаичное строение, т.к. их участки приобретены в разное время от разных хозяев, структура ОП отражает этапы эволюции микроорганизмов и их хозяев;

7) в состав ОП входят мобильные элементы (IS-последовательности, транспозоны, умеренные фаги), гены подвижности, кодирующие интегразы, транспозазы, участки инициации считывания;

8) в состав геномных ОП входят гены, необходимые для осуществления конкретных функций микроорганизма (получение питательных веществ, резистентность к антибиотикам, патогенность).

Слайд 64. Специфичность - способность вызывать типичные для данного вида возбудителя патоморфологические и

патофизиологические изменения в определенных тканях и органах при естественных для него способах заражения.

Специфичность определяется:

– биологическими особенностями возбудителя;

– локализацией возбудителя в организме;

– избирательным поражением тканей и органов.

5. Динамичность: патогенность может приобретаться (при определенных условиях патогенными для человека могут быть истинные сапрофиты), изменяться (патогенность одних микроорганизмов может ослабляться, а других усиливаться) и утрачиваться.

Слайд 76. Качественная категория.

Классификация микроорганизмов по степени патогенности:

1) облигатно-патогенные способны преодолевать

защитные механизмы макроорганизма и вызывать инфекционные заболевания у восприимчивых людей. С одной стороны, основная цель патогенных бактерий - размножение. С другой - бактерии не стремятся убивать хозяина, т. к. в большинстве случаев смерть хозяина означает и гибель микроорганизма;

2) условно-патогенные обнаруживают как в окружающей среде, так и в составе нормальной микрофлоры разных биотопов организма человека. При пассивном проникновении (через поврежденную кожу и слизистые) во внутреннюю среду и в стерильные зоны мочевых, дыхательных и половых путей в большой инфицирующей дозе и (или) при резком снижении местного и общего иммунитета УПМ вызывают заболевания. УП представители нормальной микрофлоры находятся с макроорганизмом в отношениях мутуализма, комменсализма или нейтрализма. Их существование обеспечивает естественную резистентность организма и антагонизм к патогенным штаммам. Однако в определенных условиях (иммунодефицитные состояния, травмы, операции) они могут вызывать эндогенные инфекции;

Слайд 83) непатогенные - сапрофиты (греч. sapros - гнилой, phytos - растение) питаются

органическими веществами от отмерших организмов, являются симбионтами человека: живут в кишечнике, на коже, на слизистых, где обеспечивают защиту (конкурентным способом не дают патогенным бактериям заселить эти участки) либо участвуют в переваривании пищи и синтезе витаминов. Например, молочнокислые бактерии в кишечнике питаются его содержимым и задерживают развитие гнилостных бактерий.

7. Генотип патогенного микроорганизма фенотипически проявляется вирулентностью.

Слайд 9Вирулентность - биологическое свойство микроорганизма, характеризующее меру патогенности конкретного штамма патогенного возбудителя

(степень фенотипического проявления патогенности в момент исследования). Вирулентность определяет способность микроорганизма в определенной дозе вызывать определенные заболевания.

Слайд 10Характеристика вирулентности

1. Индивидуальный (штаммовый) признак микроорганизма, количественное выражение патогенности.

2. Вариабельность.

Штаммы

вида по этому признаку могут быть:

а) высоковирулентные: обладают способностью вызывать более тяжелые заболевания и быстрее распространяться среди людей, чем слабовирулентные;

б) умеренно вирулентные: вызывают заболевания у здоровых людей в более высоких инфицирующих дозах;

в) слабовирулентные: вызывают заболевания у людей со сниженной функцией иммунной системы;

г) авирулентные: не вызывают заболеваний.

Слайд 113. Динамичность определяется совокупностью факторов патогенности; подвержена фенотипическому и генотипическому изменению; возможно

естественное и искусственное снижение либо повышение вирулентности.

Снижение вирулентности (аттенуация) происходит при создании условий, неблагоприятных для размножения возбудителей, но не вызывающих их гибель.

Может быть:

а) генотипическое:

– мутации;

– рекомбинации;

– утрата внехромосомных факторов наследственности (плазмид, транспозонов, IS-последовательностей);

б) фенотипическое:

– многократное пассирование культур микроорганизмов через организм маловосприимчивых или иммунных животных и людей;

– неблагоприятные условия культивирования при воздействии химических, физических и биологических факторов: отсутствие в питательной среде некоторых веществ или наличие веществ, угнетающих рост, высокие или низкие температуры культивирования, воздействие УФ или гамма-излучения.

Слайд 12

Количественный критерий вирулентности - минимальное количество микроорганизмов, которое при определенном способе заражения

животных определенного вида, веса и возраста в течение заданного времени вызывает гибель определенного количества животных или заболевание. Оценка степени вирулентности осуществляется в условиях эксперимента на животных и не может быть целиком распространена на инфекционную патологию у людей.

Слайд 13Показатели, характеризующие степень вирулентности:

а) Dcl (Dosis certe letalis) - наименьшая доза

микробных клеток, являющаяся смертельной для всех 100 % животных, взятых в опыт;

б) Dlm (Dosis letalis minima) - наименьшая доза микробных клеток, которая при определенном способе заражения вызывает гибель 95 % восприимчивых подопытных животных определенного вида, веса и возраста в течение заданного времени;

в) LD50 (Dosis letalis 50 %) - доза микробных клеток, вызывающая гибель 50 % зараженных животных, является более точной дозой для сравнения относительной вирулентности различных бактерий;

г) ИД50 (инфицирующая доза 50 %) - доза микробных клеток, которая вызывает клинически проявляющуюся локальную или генерализованную инфекцию у 50 % особей. Вирулентность связана с токсигенностью (способностью образования токсинов) и инвазивностью (способностью проникать в ткани хозяина, размножаться и распространяться). Токсигенность и инвазивность имеют самостоятельный генетический контроль, часто находятся в обратной зависимости (возбудитель с высокой токсигенностью может обладать низкой инвазивностью и наоборот).

Слайд 14Каждому патогенному виду микроорганизмов присущ свойственный только ему набор конкретных материальных субстратов

- факторов патогенности.

В роли факторов патогенности выступают:

– структурные компоненты микробной клетки (белки, полисахариды, липиды и их комплексы);

– ферментные системы;

– бактериальные токсины;

– метаболиты, выделяемые в среду.

Факторы патогенности обеспечивают основные этапы инфекционного процесса:

– проникновение паразита в макроорганизм и адаптацию его там;

– адгезию - способность бактерий прикрепляться к клеткам макроорганизма;

– колонизацию - размножение бактерий на поверхности клеток макроорганизма;

– инвазию - проникновение бактерий через слизистые и соединительнотканные барьеры макроорганизма в подлежащие ткани;

– агрессию - подавление неспецифической и иммунной защиты макроорганизма;

– повреждение клеток и тканей экзотоксинами, эндотоксинами, ферментами обмена веществ и ферментами-токсинами;

– переход возбудителя к другому хозяину.

Слайд 15Классификации экзотоксинов

I. По молекулярной организации экзотоксины делятся на 2 группы:

1. Состоящие

из двух фрагментов: имеют бифункциональную АВ-структуру: ферментативно активная субъединица А (активатор, имеет большую молекулярную массу) нековалентно связана с транспортной субъединицей В (имеет меньшую молекулярную массу), непосредственно взаимодействующей со специфическим рецептором клетки-мишени. Токсическая группа А проникает внутрь клетки и блокирует метаболические реакции. Высокая токсичность белковых токсинов объясняется особенностью строения участков их молекул, имитирующих структуру макромолекул организма, поэтому по механизму действия они являются антиметаболитами. Типичную АВ-структуру имеют ST-токсины, термолабильный токсин E.coli, холерный токсин и экзотоксин бордетеллы коклюша.

2. Составляющие единую полипептидную цепь. Нейротоксины синтезируются в виде неактивных полипептидов с молекулярной массой до 150 кДа. Они высвобождаются при лизисе бактериальной клетки и активируются путем протеолитического расщепления незащищенной петли полипептида. Каждая активная молекула нейротоксина состоит из тяжелой (100 кДа) и легкой (50 кДа) цепочек, соединенных единичной дисульфидной связью. Тяжелая цепочка нейротоксинов содержит два домена: участок, ответственный за транслокацию токсина и область, регулирующую связывание токсина с клеткой. Легкие цепочки нейротоксинов содержат цинксвязывающие последовательности, необходимые для осуществления протеазной активности токсина, зависящей от ионов цинка.

Слайд 16II. По степени связи с бактериальной клеткой экзотоксины делятся на 3 класса:

1. Секретируемые во внешнюю среду (экзотоксин C. diphteriae; отечный, летальный токсин B. anthracis).

2. Частично секретируемые и частично связанные с микроорганизмом (тетаноспазмин C. tetani, нейротоксин C. botulinum).

3. Связанные с микроорганизмом и попадающие в окружающую среду при разрушении клетки (цито-, энтеро-, нейротоксин S. dysenteriae, «мышиный» токсин Y. pestis).

Слайд 17III. По механизму действия бактериальные токсины делятся на 6 групп:

1. Мембранотоксины,

повреждающие клеточные мембраны: вызывают разрушение клеток в результате формирования пор. Формируя трансмембранные поры, они нарушают селективный вход и выход ионов через плазматическую мембрану (RTX-токсины Грам– бактерий, α-токсин C. perfringens, стрептолизин S. pyogenes, α-токсин S. aureus (одна из фракций экзотоксина, лейкоцидин)).

2. Ингибирующие белковый синтез: субстратами для этих токсинов являются фактор элонгации и рибосомальная РНК. Подавление белкового синтеза приводит в итоге к гибели клетки-мишени. Дифтерийный экзотоксин и экзотоксин А. Pseudomonas вызывают АДФ-рибозилирование фактора элонгации, нарушая синтез белка. S. dysenteriae серотипа 1 и E. coli вырабатывают ST-токсины, инактивирующие рибосомальную РНК и нарушающие ее взаимодействие с факторами элонгации. ST-токсины являются мощными цитотоксинами.

Слайд 183. Активирующие пути метаболизма, контролируемые вторичными мессенджерами: нарушают синтез различных клеточных белков,

не вызывая непосредственной гибели клеток. Активация или модификация вторичных мессенджеров под действием токсинов обусловливает нарушения процессов передачи сигналов, имеющих значение в поддержании разнообразных функций клеток (функциональные блокаторы).

4. Суперантигены, активирующие иммунный ответ макроорганизма (стафилококковые энтеротоксины серотипов A–E, G и H, пирогенные экзотоксины стрептококков группы А (серотипы A–C и F), суперантиген стрептококков группы А и стафилококковый суперантиген). Эти белковые молекулы напрямую связваются с рецепторами Т-лимфоцитов, что приводит к массивной пролиферации последних, которая сопровождается массивным высвобождением лимфоцитарных и моноцитарных цитокинов. Цитокины вызывают гипотензию, высокую температуру тела и диффузную эритематозную сыпь.

Слайд 195. Эксфолиатины S. aureus, влияющие на процесс взаимодействия клеток между собой и

с межклеточными веществами, вызывают пузырчатку новорожденных (отслоение эпидермиса и образование сливающихся пузырей, жидкость в которых стерильна; фокус стафилококковой инфекции находится при этом вдали от места кожного повреждения, чаще всего в пупочной ранке).

6. Эритрогенины S. pyogenes, вызывающие сыпь при скарлатине и покраснение кожи при внутрикожном введении восприимчивым людям.

Слайд 20Эндотоксины

1. Липополисахаридные комплексы КС, главным образом Грам–бактерий, освобождаются только после гибели бактерий.

Существенной частью эндотоксина считается липид А, однако токсические свойства эндотоксина определяются всей молекулой ЛПС, поскольку один липид А менее токсичен, чем молекула ЛПС в целом. Образование эндотоксинов присуще энтеробактериям, бруцеллам, риккетсиям, чумной палочке.

2. Менее токсичны, чем экзотоксины.

3. Неспецифичны: в сыворотке крови переболевших людей и при иммунизации животных различными ЛПС обнаруживаются антитела низкой специфичности и наблюдается сходная клиническая картина.

4. Действуют быстро.

5. Являются гаптенами или слабыми антигенами, обладают слабой иммуногенностью. Сыворотка животного, иммунизированного эндотоксином, обладает слабой антитоксической активностью и не нейтрализует эндотоксин.

6. Термостабильны, не инактивируются температурой, при нагревании активность эндотоксина повышается.

7. Не инактивируются химически (не переходят в анатоксины при обработке формалином).

Классификация. Дифференциальный диагноз типов дыхательной недостаточности

Классификация. Дифференциальный диагноз типов дыхательной недостаточности Оценка качества жизни пациентов с циррозом печени

Оценка качества жизни пациентов с циррозом печени Лечение функциональных заболеваний ЖКТ. Препарат Тримедат®

Лечение функциональных заболеваний ЖКТ. Препарат Тримедат® Афферентные пути. Чувствительность

Афферентные пути. Чувствительность Эндокринная система

Эндокринная система Лечение заболеваний суставов

Лечение заболеваний суставов Жүктілікті анықтау

Жүктілікті анықтау Органические соединения, используемые в качестве УФ-фильтров

Органические соединения, используемые в качестве УФ-фильтров Задача по постановке диагноза

Задача по постановке диагноза Тубулопатии с ведущим синдромом артериальной гипертензии

Тубулопатии с ведущим синдромом артериальной гипертензии Влияет ли зубная паста на прочность зубов

Влияет ли зубная паста на прочность зубов Методы диагностики в урологии

Методы диагностики в урологии Өңеш рагы

Өңеш рагы Генетика олигофрений. Клинически очерченные генетические синдромы с неясным ходом наследия

Генетика олигофрений. Клинически очерченные генетические синдромы с неясным ходом наследия Презентация Омега-Клиник

Презентация Омега-Клиник Профилактика онкологических заболеваний

Профилактика онкологических заболеваний Здоровый позвоночник

Здоровый позвоночник Роль акушерки в просвещении беременных и родильниц о преимуществах грудного вскармливания

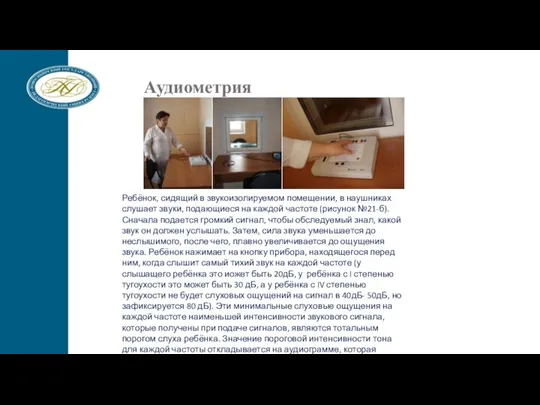

Роль акушерки в просвещении беременных и родильниц о преимуществах грудного вскармливания Аудиометрия. Измерение остроты слуха

Аудиометрия. Измерение остроты слуха Что такое ИМТ?

Что такое ИМТ? Операции на сердце и сосудах

Операции на сердце и сосудах 21_laboratornye_shemy

21_laboratornye_shemy Афония

Афония Новый взгляд на терапию заболеваний позвоночника. Терапия НЭР\СКЭНАР

Новый взгляд на терапию заболеваний позвоночника. Терапия НЭР\СКЭНАР Общая и частная психопатология

Общая и частная психопатология Мүгедектерді санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету

Мүгедектерді санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету Изменения в пероральной антикоагуляции для элективной кардиоверсии: результаты европейского реестра кардиоверсии

Изменения в пероральной антикоагуляции для элективной кардиоверсии: результаты европейского реестра кардиоверсии Реабилитация пациентов при заболеваниях обмена веществ, в хирургии

Реабилитация пациентов при заболеваниях обмена веществ, в хирургии