Содержание

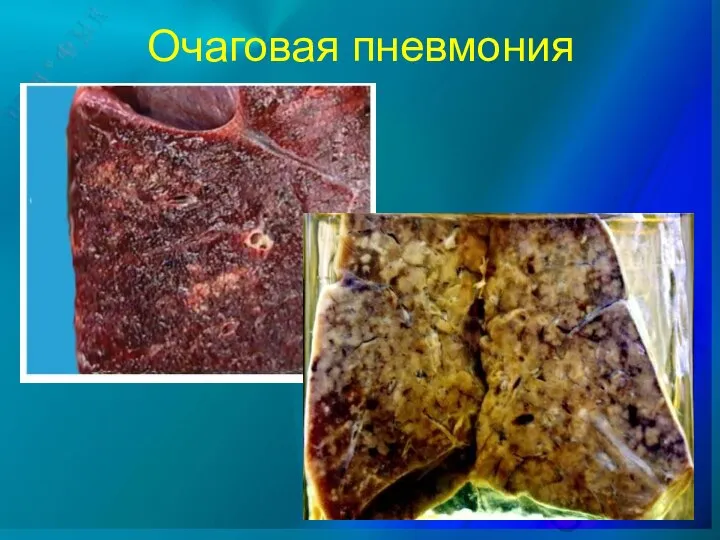

- 2. Очаговая пневмония Часто является осложнением легочных и внелегочных заболеваний (ОРВИ, болезни сердца, почек, сахарнго диабета и

- 3. Очаговая пневмония

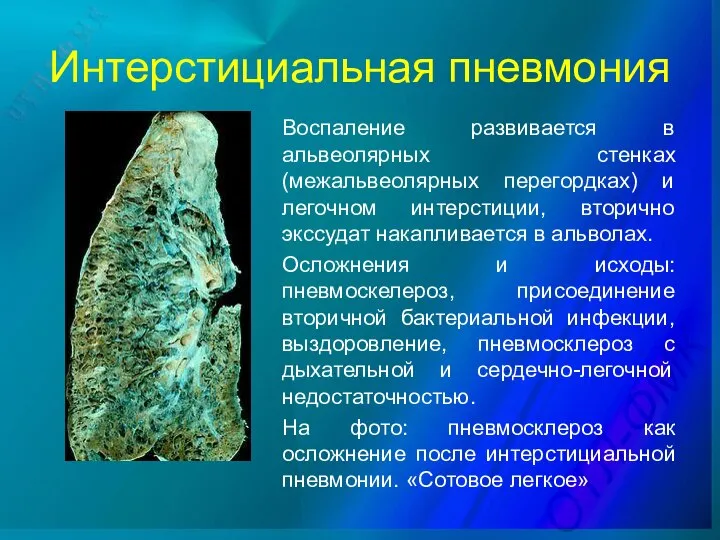

- 4. Интерстициальная пневмония Воспаление развивается в альвеолярных стенках (межальвеолярных перегордках) и легочном интерстиции, вторично экссудат накапливается в

- 5. Острый бронхит Бронхит – воспаление бронхов. Острый бронхит имеет инфекционное происхождение. Часто сочетается с воспалением верхних

- 6. Повреждающий агент проникает в трахею и бронхи с вдыхаемым воздухом, гематогенным или лимфогенным путем. Острое воспаление

- 7. Классификации острых бронхитов Представлен несколькими формами: острый простой; острый обструктивный бронхит; бронхиолит. Типы в зависимости от

- 8. Хронический бронхит Хронический бронхит – длительное хроническое воспалительное заболевание бронхов. В основе лежит дегенеративное воспалительное поражение

- 9. Хронический бронхит Морфологический субстрат хронического бронхита — хроническое воспаление бронхиальной стенки с гиперплазией слизепродуцирующих бокаловидных клеток

- 10. Хронический бронхит Нарушается дренажная функция мелких бронхов в результате длительного воздействия этиологических факторов. При этом в

- 11. Микроскопические изменения обусловлены развитием в бронхах хронического слизистого или гнойного катарального воспаления с метаплазией покровного эпителия

- 12. Бронхоэктазы и полипы

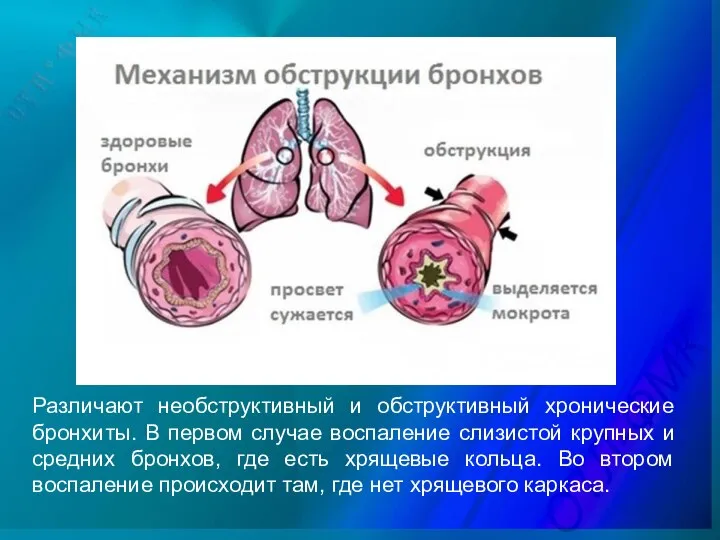

- 13. Различают необструктивный и обструктивный хронические бронхиты. В первом случае воспаление слизистой крупных и средних бронхов, где

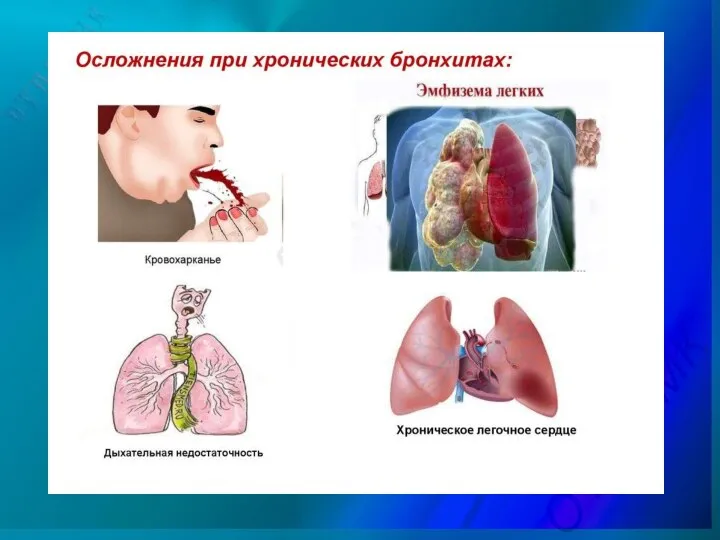

- 14. Осложнения и исходы острого бронхита: Выздоровление, переход в хроническую форму, бронхопневмония – распространение процесса на легочную

- 16. Эмфизема — это патологическое состояние, которое характеризуется необратимым увеличением объема легочной паренхимы, расположенной дистальнее терминальных бронхиол,

- 17. А – нормальная структура ацинуса Б – центроацинарная эмфизема с первичным повреждением респираторных бронхиол В –

- 18. Выделяют две группы причин, приводящих к развитию эмфиземы легких. Первую группу составляют факторы, нарушающие эластичность и

- 19. Ослабление эластических свойств легкого приводит к тому, что во время выдоха и, следовательно, повышения внутригрудного давления

- 20. Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе легких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов

- 21. Понижение внутригрудного давления во время вдоха, вызывая пассивное растяжение бронхиального просвета, уменьшает степень имеющейся бронхиальной обструкции.

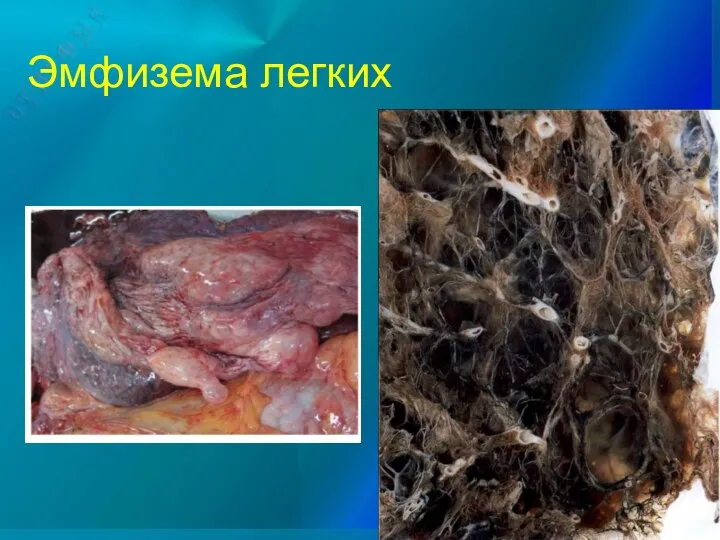

- 22. Эмфизема легких Клинически эмфизема не проявляется, пока не будет повреждена по крайней мере одна треть функционирующей

- 23. Эмфизема легких Увеличение объема альвеол и увеличение содержания в них воздуха.

- 24. Бронхоэктатическая болезнь — заболевание, характеризующееся комплексом легочных и внелегочных изменений при наличии в бронхах бронхоэктазов (стойкой

- 25. Бронхоэктатическая болезнь развивается в различных условиях: Врожденные нарушения и наследственные заболевания Постинфекциоииые осложнения, в т.ч. при

- 26. Бронхоэктатическая болезнь Классификация: по степени расширения бронха - цилиндрические, варикозные, мешотчатые, по происхождению - первичные, вторичные.

- 27. Бронхоэктазы у пациента с кистозным фиброзом. На поверхности разреза легких видны расширенные периферические бронхи, заполненные слизисто-гнойным

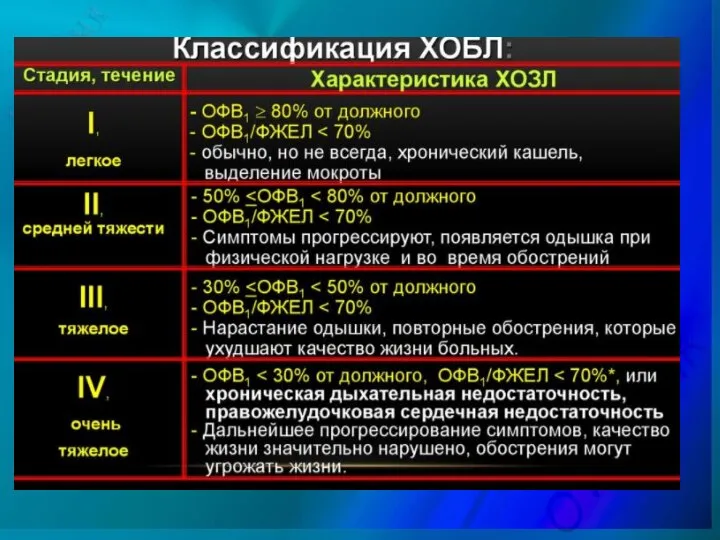

- 28. ХОБЛ ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких – заболевание, характеризующееся ограничением скорости воздушного потока, которое обратимо

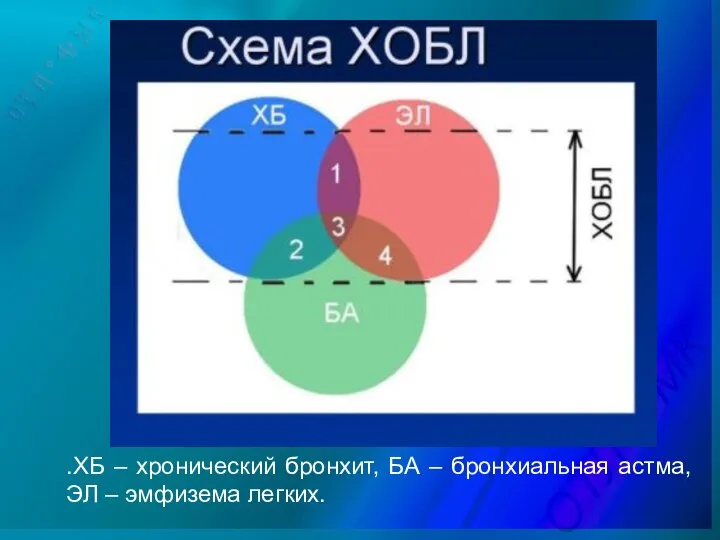

- 29. .ХБ – хронический бронхит, БА – бронхиальная астма, ЭЛ – эмфизема легких.

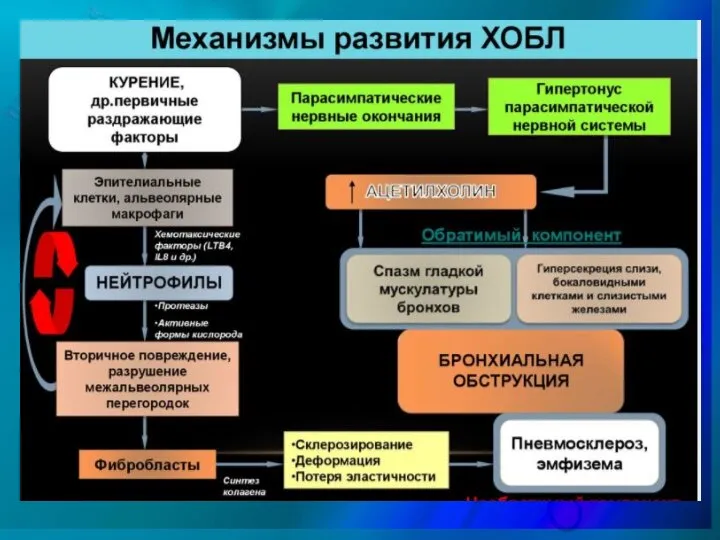

- 30. ХОБЛ Раньше к ХОБЛ относили: хронический бронхит, обструктивную эмфизему легких, бронхоэктатическую болезнь, бронхиальную астму. Сейчас это

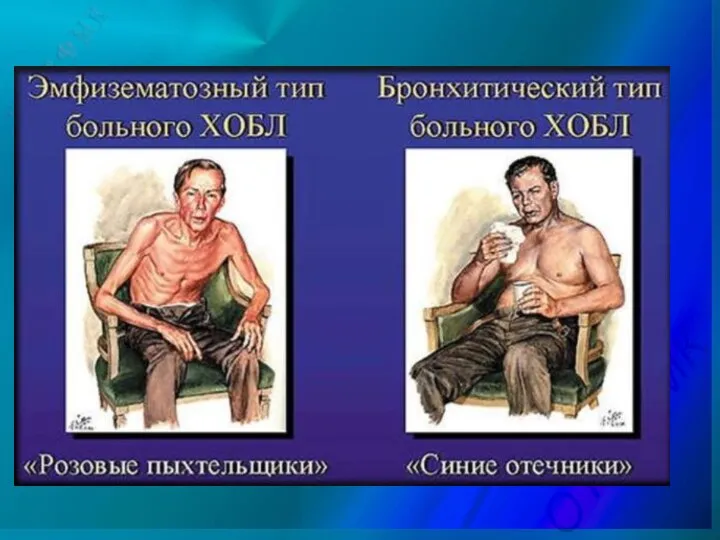

- 32. Различают два типа больных ХОБЛ: «розовые пыхтельщики», у которых на первый план выступает картина эмфиземы легких,

- 34. При ХОБЛ изменяются бронхи: увеличивается число клеток, секретирующих слизь, увеличивается бронхиальная микрососудистая сеть, утолщается подслизистый и

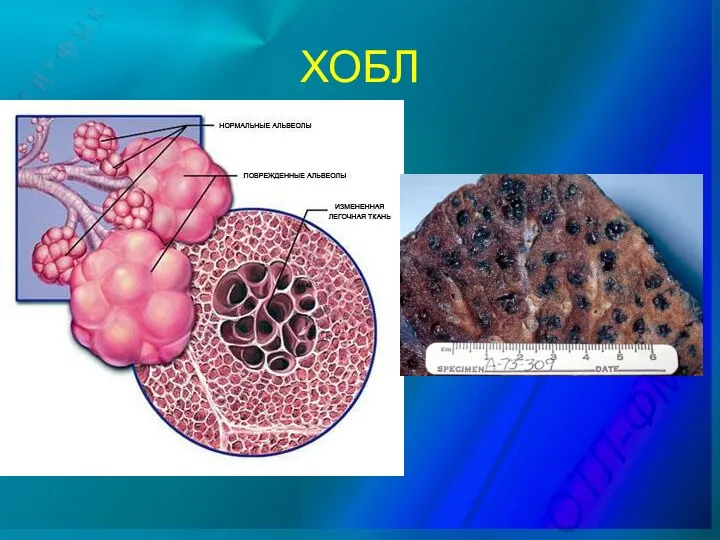

- 35. Изменение бронхов при ХОБЛ

- 36. ХОБЛ

- 37. Одышка – основной и наиболее яркий клинических признак ХОБЛ. Обычно этот симптом возникает у курильщиков после

- 40. На определенном этапе у больного возникают обострения ХОБЛ (до нескольких раз в год). Симптомы обострения: появление

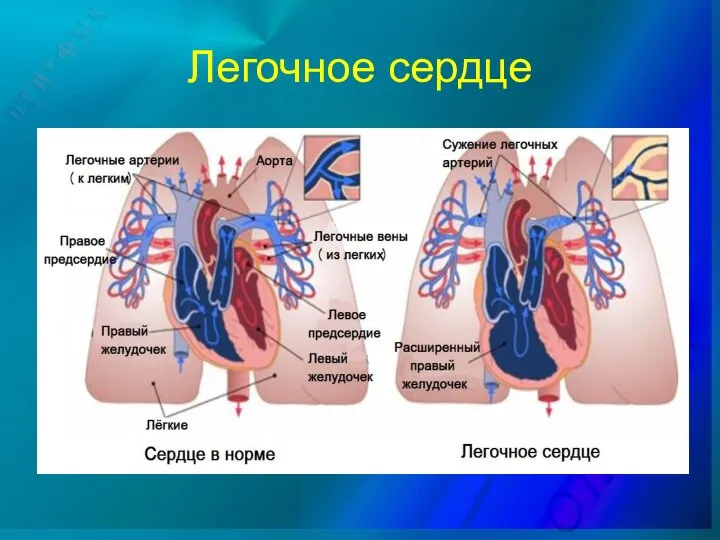

- 41. Хроническое легочное сердце разивается в течение ряда лет и протекает в начале без сердечной недостаточности, а

- 42. Легочное сердце

- 43. АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром) – пример нового инфекционного заболевания, которое появилось недавно

- 44. ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ Это острое повреждение легких характеризующееся увеличенной сосудистой проницаемостью и гибелью эпителиальных и эндотелиальных

- 45. Причиной острого повреждения легких является вызвано дисбалансом провоспалительных и противовоспалительных медиаторов. То есть наблюдатеся цитокиновый шторм

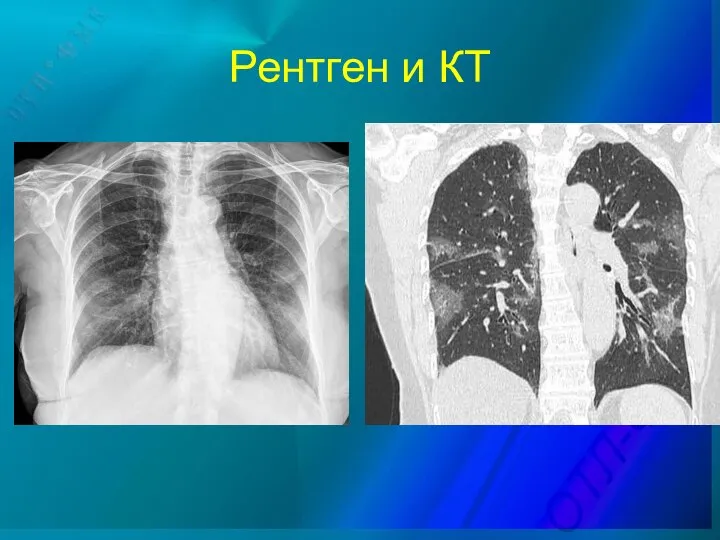

- 46. Рентген и КТ

- 48. Скачать презентацию

Фармацевтическое консультирование, хранение препаратов, применяемых при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта

Фармацевтическое консультирование, хранение препаратов, применяемых при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта Реабилитация детей при заболеваниях. Основы реабилитации

Реабилитация детей при заболеваниях. Основы реабилитации функциональное состояние

функциональное состояние Гигиена питания

Гигиена питания Маточные средства

Маточные средства Заболевания пищевода

Заболевания пищевода Ветеринариялық хирургияда кездесетін терминдердің

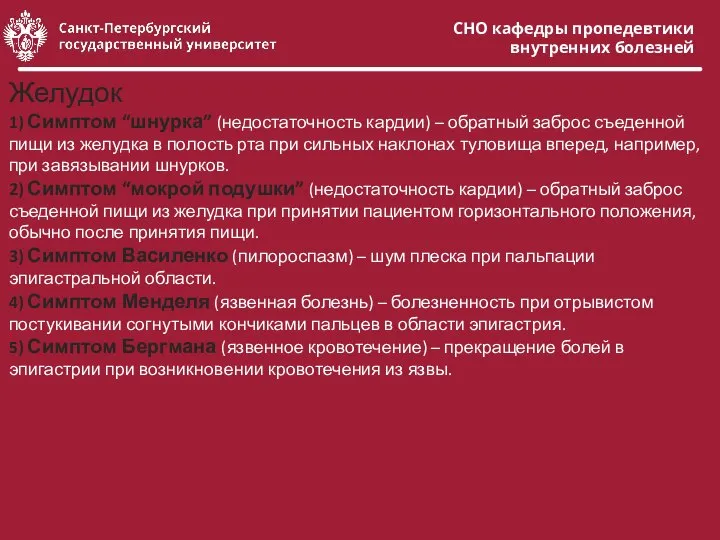

Ветеринариялық хирургияда кездесетін терминдердің Симптомы ЖКТ

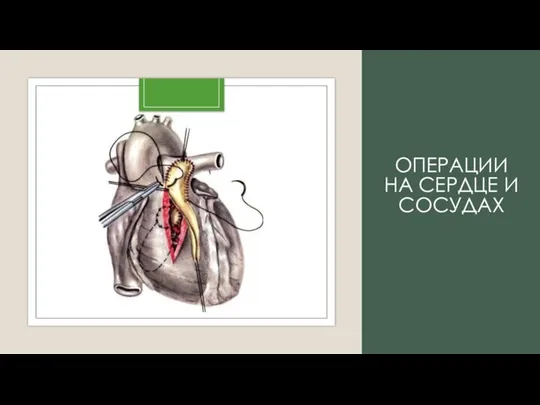

Симптомы ЖКТ Операции на сердце и сосудах

Операции на сердце и сосудах Ангельман, Прадер-Вилли синдромы

Ангельман, Прадер-Вилли синдромы Цитологическая диагностика в гинекологии. Кольпоцитология

Цитологическая диагностика в гинекологии. Кольпоцитология Болезнь Лайма. Нейроборрелиоз

Болезнь Лайма. Нейроборрелиоз Воспаления у кошек

Воспаления у кошек Гиперпластические процессы эндометрия

Гиперпластические процессы эндометрия Состав питания ребенка в разные возрастные периоды

Состав питания ребенка в разные возрастные периоды The Respiratory System

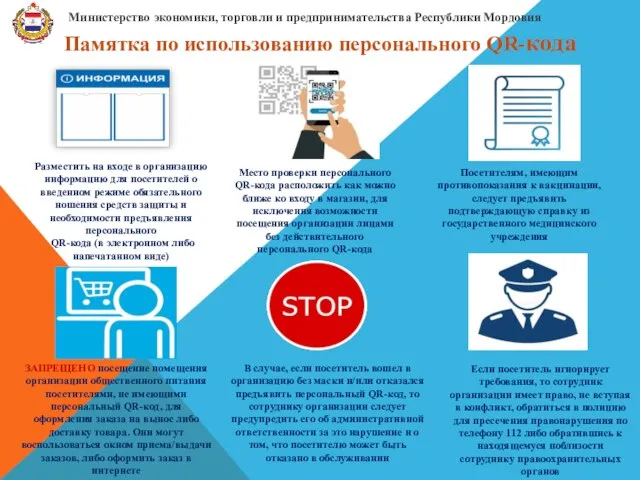

The Respiratory System Памятка по использованию персонального QR-кода

Памятка по использованию персонального QR-кода Планирование семьи. Контрацепция

Планирование семьи. Контрацепция Видовые особенности половых органов самок сельскохозяйственных животных

Видовые особенности половых органов самок сельскохозяйственных животных Клинические аспекты применения современных антидепрессантов в психиатрической практике

Клинические аспекты применения современных антидепрессантов в психиатрической практике Черепно-мозговые травмы. Переломы свода черепа. Переломы верхней и нижней челюсти. Переломы носа

Черепно-мозговые травмы. Переломы свода черепа. Переломы верхней и нижней челюсти. Переломы носа Аномалии кровеносных и лимфатических сосудов легких

Аномалии кровеносных и лимфатических сосудов легких Ликвородинамические головные боли и их семиотика

Ликвородинамические головные боли и их семиотика Нарушение осанки и плоскостопие

Нарушение осанки и плоскостопие PrezentatsiaSLR

PrezentatsiaSLR Аномальные (дисфункциональные) маточные кровотечения, постменопаузального периода

Аномальные (дисфункциональные) маточные кровотечения, постменопаузального периода ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция Бюгельный протез

Бюгельный протез