Слайд 2Генные болезни — заболевания, которые вызываются генными мутациями.

Генные болезни — это большая

группа заболеваний, возникающих в результате повреждения ДНК на уровне гена.

К генным болезням у человека относятся многочисленные болезни обмена веществ. Они могут быть связаны с нарушением обмена углеводов, липидов, стероидов, пуринов и пиримидинов.

Слайд 4Примеры:

фенилкетонурия - нарушение превращения фенилаланина в тирозин из-за резкого снижения активности фенилаланингидроксилазы;

алкаптонурия - нарушение обмена тирозина вследствие пониженной активности фермента гомогентизиназы и накоплением в тканях организма гомотентизиновой кислоты;

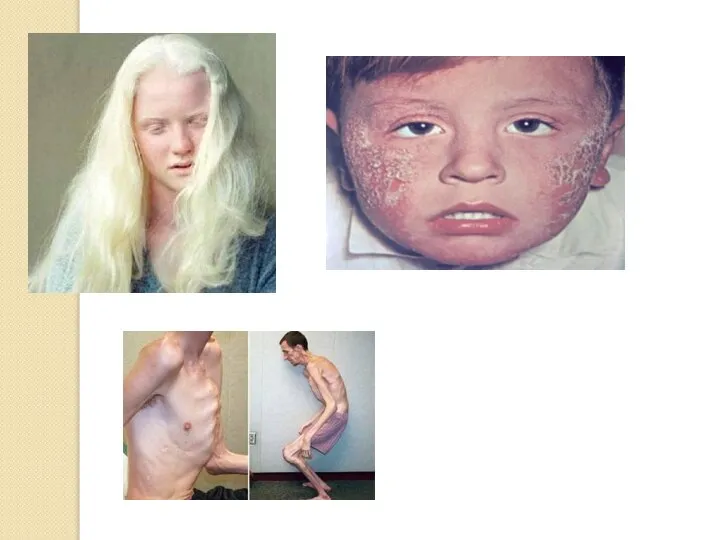

глазно-кожный альбинизм - обусловлен отсутствием синтеза фермента тирозиназы.

болезнь Ниманна-Пика - снижение активности фермента сфингомиелиназы, дегенерация нервных клеток и нарушение деятельности нервной системы;

болезнь Гоше - накопление цереброзидов в клетках нервной и ретикуло-эндотелиальной системы, обусловленное дефицитом фермента глюкоцереброзидазы.

синдром Марфана («паучьи пальцы», арахнодактилия) - поражение соединительной ткани вследствие мутации в гене, ответственном за синтез фибриллина.

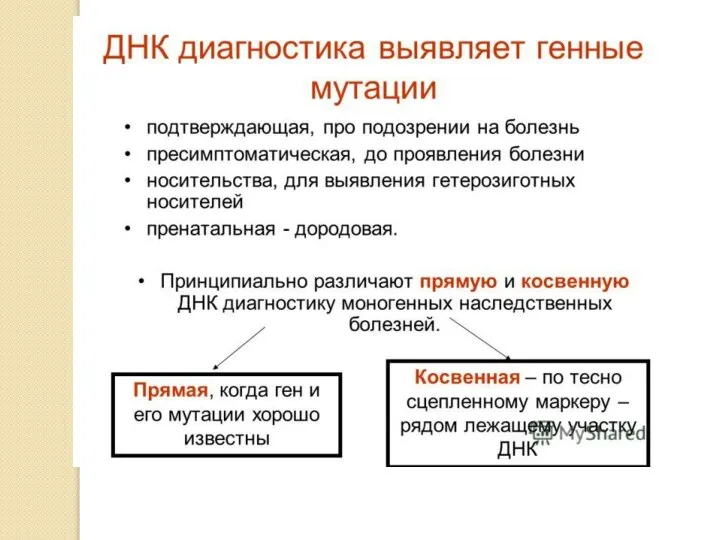

Слайд 6Непрямой (косвенный) подход к молекулярной диагностике исторически является более ранним и более

универсальным. Он основан на анализе внутри- и внегенных полиморфных сайтов. Эти полиморфные сайты могут располагаться либо внутри самого гена, либо в непосредственной близости от него. Непременным условием косвенной ДНК-диагностики является наличие в семье больного ребенка или возможность исследования его ДНК (пятен крови, гистологических препаратов и др.). Установление информативности предусматривает выявление такого полиморфного сайта, который может быть использован в качестве молекулярного маркера для дискриминации как мутантного, так и нормального аллеля. При этом родители будут являться гетерозиготами по данному полиморфизму, а больной - гомозиготой по одному из маркерных аллелей. Именно гетерозиготность по молекулярным полиморфизмам определяет информативность той или иной семьи высокого риска рождения ребенка. В зависимости от распределения маркерных аллелей на гомологичных хромосомах больного и его родителей семья может быть полностью информативной для ДНК-диагностики, частично информативной или неинформативной. Принципиально важно проанализировать в семье высокого риска такое количество полиморфных сайтов одного гена, чтобы точно определить, с каким конкретным аллелем наследуется мутантный ген, и сделать семью полностью информативной для последующей ПД. Главное преимущество косвенного метода - возможность ДНК-диагностики без точной идентификации мутаций в самом гене. Его существенными недостатками являются невозможность диагностики при отсутствии больного ребенка (нельзя точно определить, с каким полиморфным аллелем сцеплен мутантный ген), ошибка в диагнозе в связи с возможностью кроссинговера в мейозе и переноса полиморфного сайта на здоровый аллель.

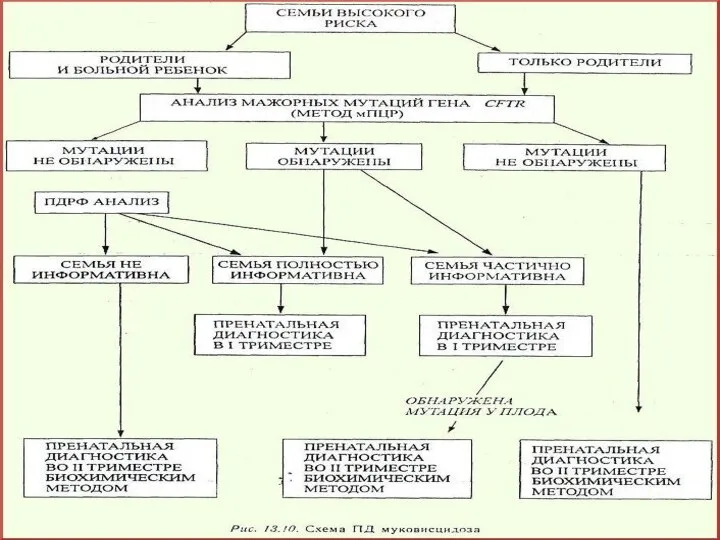

Слайд 9Впервые молекулярная (ДНК) диагностика в России была осуществлена в Санкт-Петербурге в 1987

г. у женщины с высоким риском рождения ребенка, страдающего муковисцидозом.

Слайд 10Основные требования при проведении ДНК-диагностики

— точностью клинического диагноза;

— своевременным обследованием семьи высокого

риска и больного молекулярными методами;

— правильностью оценки риска рождения больного ребенка;

— выбором оптимального срока ПД; возможностью получения материала плода;

— четкостью рекомендаций после ПД;

Слайд 11Точность молекулярной диагностики, возможные источники ошибок

При проведении пренатальной диагностики молекулярными методами

важно помнить о двух основных источниках ошибок:

контаминации плодного образца материнскими клетками;

- возможности кроссинговера при использовании непрямого метода.

Слайд 12Учитывая очень высокую чувствительность метода ПЦР, важно избежать загрязнения образцов плодных тканей

материнскими клетками. Особенно важно не допустить попадания материнской крови .Высокая квалификация врача-оператора и использование качественных реакций на выявление примеси материнской крови позволяют избежать этого осложнения. Риск подобных диагностических ошибок может быть значительно уменьшен при работе в стерильных условиях. Более точным является показатель диагностики около 99,9%. Значительно сложнее оценить результаты молекулярной диагностики косвенным методом. В случае учета внутригенных полиморфизмов точность непрямой диагностики достаточно высока, так как величина внутритенного кроссинговера, как правило, не превышает 0,1 % для большинства известных генов. Исключение могут составлять только сравнительно крупные гены, такие как ген дистрофина, гемофилии А, нейрофиброматоза и некоторые другие. Так, в случае дистрофина частота ошибочного диагноза может достигать 2%, что соответствует высокой частоте внутритенного кроссинговера (около 2%) в этом гигантском гене (2,2 млн п.о.). Величина возможной ошибки возрастает, если маркерный аллель определяется не у сибса плода, а у других его родственников.

Слайд 14К настоящему времени в стране проведено более 1000 ПД моногенных болезней. Более

500 из них выполнены в нашем центре, что позволило предотвратить рождение 154 детей с тяжелыми моногенными болезнями, в том числе с муковисцидозом, фенилкетонурией, гемофилией Аи В, миодистрофией Дюшенна, синдромом ломкой Х-хромосомы.

Современные методы лечения речевых нарушений

Современные методы лечения речевых нарушений Тіл-жұтқыншақ нервінің невралгиясы. Нақтамасы

Тіл-жұтқыншақ нервінің невралгиясы. Нақтамасы Растительные адаптогены

Растительные адаптогены Язвенная болезнь желудка

Язвенная болезнь желудка Опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга Польза секса для здоровья

Польза секса для здоровья Хроническая почечная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность Микрополяризация (транскраниальная микрополяризация - ТКМП)

Микрополяризация (транскраниальная микрополяризация - ТКМП) Лекарственные препараты и другие чужеродные вещества в продуктах животноводства и птицеводства

Лекарственные препараты и другие чужеродные вещества в продуктах животноводства и птицеводства Черепно-мозговая травма диагностика, клиника, лечение. Лекция №2

Черепно-мозговая травма диагностика, клиника, лечение. Лекция №2 Поддерживающая терапия в период химиотерапии

Поддерживающая терапия в период химиотерапии Методы обеспечения проходимости дыхательных путей

Методы обеспечения проходимости дыхательных путей Этиология. Эпидемиология ОРВИ

Этиология. Эпидемиология ОРВИ Проблемы пациента с гастродуоденитом и реализация программы сестринских вмешательств

Проблемы пациента с гастродуоденитом и реализация программы сестринских вмешательств Mutation hormone. Tumor pathogenesis

Mutation hormone. Tumor pathogenesis Прионы и прионные заболевания

Прионы и прионные заболевания Малярия

Малярия Множественный аллелизм. Группы крови, резус-фактор

Множественный аллелизм. Группы крови, резус-фактор АГ

АГ Физические упражнения, как средство реабилитации после травм суставов

Физические упражнения, как средство реабилитации после травм суставов Кровотечение. Классификация (этиологическая) кровотечений

Кровотечение. Классификация (этиологическая) кровотечений Шов сухожилий

Шов сухожилий ЗППП. Заболевания, передаваемые половым путем

ЗППП. Заболевания, передаваемые половым путем Височная кость

Височная кость Трофобластическая болезнь

Трофобластическая болезнь Превентивные меры при пандемии корононовируса

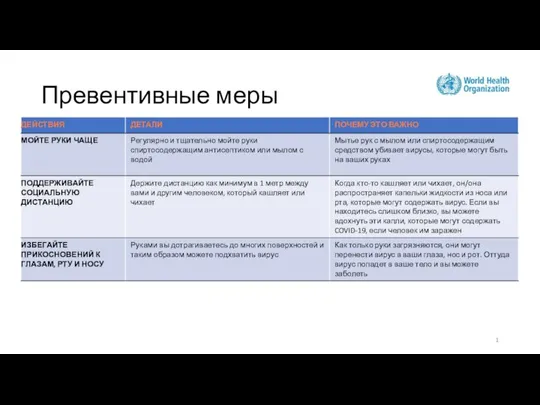

Превентивные меры при пандемии корононовируса Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Введение в систему критических отчетов (сообщений) оказания медицинской помощи (CIRS)

Введение в систему критических отчетов (сообщений) оказания медицинской помощи (CIRS)