Слайд 8Клиника

У детей, родившихся в удовлетворительном состоянии после непродолжительного «светлого промежутка», появляются дыхательные

расстройства, двигательное беспокойство, повышение возбудимости, тремор, постанывание, судороги, угнетение физиологических рефлексов.

Одним из первых проявлений МИ у части детей является острая гидроцефалия, развивающаяся на первой неделе жизни. У недоношенных детей кроме синдрома дыхательных расстройств регистрируются склерема, геморрагический синдром, желтуха, гепато- и спленомегалия. В 25-50% случаев МИ выявляются пороки развития ЦНС, формирование которых происходит на 3-6-й неделе внутриутробного развития. Возможно появление окклюзионной гидроцефалии, с гипоплазией височных долей обоих полушарий.

При интранатальном инфицировании в первые дни жизни может развиться менингеальная симптоматика. В некоторых случаях имеет место латентное течение с манифестацией клинических проявлений менингита или энцефалита спустя несколько недель с развитием в дальнейшем гидроцефалии, абсцессов мозга с задержкой нервнопсихического развития ребенка. Возможно развитие полирадикулоневрита, энцефалопатии, поражение глаз, почек, перикарда, плевры, лимфатических узлов, костей (остеомиелит), гепатомегалии, реже спленомегалии.

Pacemakers and Implantable Defibrillators

Pacemakers and Implantable Defibrillators Спазмофилия у детей

Спазмофилия у детей Виды закаливания детей раннего возраста

Виды закаливания детей раннего возраста Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи

Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи Особенности строения таза у детей

Особенности строения таза у детей Методика лечения гнойных ран по Каншину

Методика лечения гнойных ран по Каншину Биопирокс. Свойства Биопирокса

Биопирокс. Свойства Биопирокса Реабилитация на уровне общин: опыт Центральной Азии, извлечённые уроки и факторы

Реабилитация на уровне общин: опыт Центральной Азии, извлечённые уроки и факторы Профилактика воздушно-капельных инфекций

Профилактика воздушно-капельных инфекций Системы для определения уровня глюкозы в крови

Системы для определения уровня глюкозы в крови Работа УППО в рамках новой формы повышения квалификации – НМО

Работа УППО в рамках новой формы повышения квалификации – НМО Лечение больных бронхоэктатической болезнью с применением миниинвазивных хирургических технологий

Лечение больных бронхоэктатической болезнью с применением миниинвазивных хирургических технологий Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний

Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний Особенности вирусного гепатита (A, B, C, D, E, F, G)

Особенности вирусного гепатита (A, B, C, D, E, F, G) Пересадка лица

Пересадка лица Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ

Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ Olumiant. Латинское наименование: baricitinib (активное вещество – барицитиниб)

Olumiant. Латинское наименование: baricitinib (активное вещество – барицитиниб) Preparation of histological preparations

Preparation of histological preparations Коронавирус

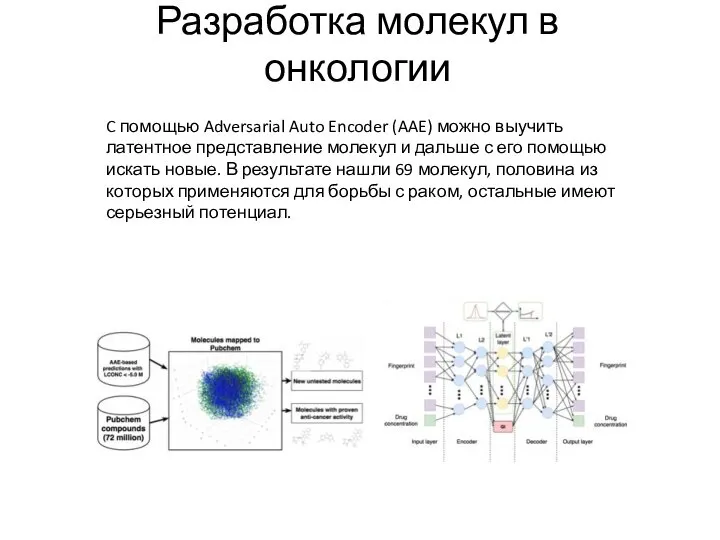

Коронавирус Разработка молекул в онкологии

Разработка молекул в онкологии Острая ревматическая лихорадка и беременность

Острая ревматическая лихорадка и беременность Детский Аутизм

Детский Аутизм Секреты здорового питания

Секреты здорового питания Безопасное питание

Безопасное питание Кетанов. Состав

Кетанов. Состав Иммунопрофилактика – реальность и мифы

Иммунопрофилактика – реальность и мифы Как сэкономить на лекарствах. Проект Бетельгейзер

Как сэкономить на лекарствах. Проект Бетельгейзер Ситуация по распространению наркомании в Солигорском районе

Ситуация по распространению наркомании в Солигорском районе