Содержание

- 2. Физика и физиология Все, что рождено Природой, должно созреть. К мозгу это относится в не меньшей

- 3. Видит, но умеет ли видеть? К моменту рождения созревают также те зоны мозга, которые связаны с

- 4. Практическое значение Эти факты необходимо учитывать педагогам и психологам, занимающимся образованием дошкольников. В последнее время появляются

- 5. Практические советы Л. С. Выготского в концепции о «зоне ближайшего развития». утверждает: «...только то обучение в

- 6. Закономерности развития ЦНС Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое отношение к обучению и воспитанию

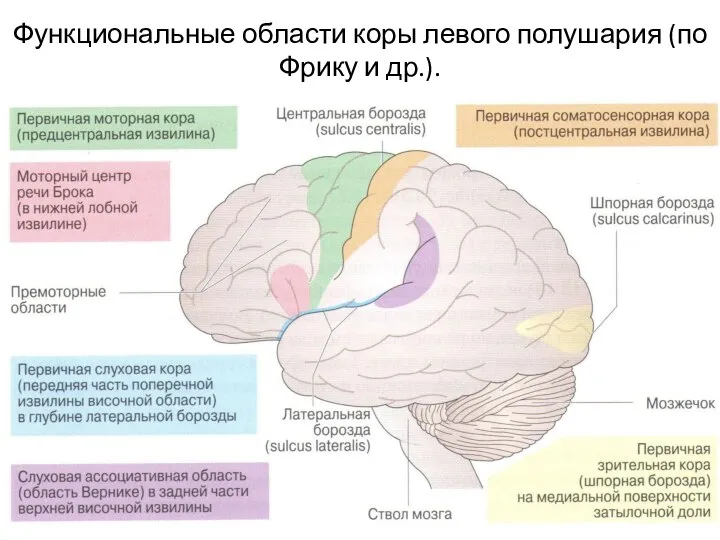

- 7. Функциональные области коры левого полушария (по Фрику и др.).

- 8. Локализация корковых зон Первичные, вторичные и ассоциативные зоны коры головного мозга. Темно-серым изображены первичные зоны, светло-серым

- 9. Получение и обработка стимулов Из окружающего мира мы получаем при помощи органов чувств огромное количество информации

- 10. Стимулы Стимулы достигают тела в виде различных форм энергии, например в виде электромагнитной (зрительные стимулы) или

- 11. Обработка в ЦНС В первую очередь, ингибиторные и возбуждающие импульсы, проводимые в ЦНС, интегрируются, например, с

- 12. Рецепция, восприятие и проведение информации

- 13. Следствия нарушений в развитии ЦНС Если по той или иной причине было нарушено созревание проекционных отделов,

- 14. Практическое значение знаний закономерностей развития ЦНС Опираясь на знания о работе мозга и путях его развития,

- 15. Роль педагога Педагог должен уметь заметить такое отклонение и убедить родителей в необходимости принятия срочных мер,

- 16. Объяснение физиологии восприятия ребенком Следует подчеркнуть, что позже созревающие структуры мозга не просто надстраиваются над уже

- 17. Восприятие окружающего – ребенок и взрослый Мир, окружающий ребенка и взрослого, един, но его восприятие во

- 18. Младший и старший школьный возраст В частности, восприятие ребенка младшего школьного возраста очень конкретно. Ему недоступны

- 19. Примеры Учитывая эти особенности восприятия, следует отметить, что многочисленные в последние годы попытки обучать младших школьников

- 20. Принцип «сверху вниз» Сформированная многоуровневая организация мозга носит иерархический характер, который в чем-то похож на организацию

- 21. Индивидуальность Не менее важно понимать и то, что у каждого ребенка свой темп развития. Он обусловлен

- 23. Скачать презентацию

Слайд 2Физика и физиология

Все, что рождено Природой, должно созреть. К мозгу это относится

Физика и физиология

Все, что рождено Природой, должно созреть. К мозгу это относится

Мозг ребенка, с точки зрения физика, работает точно так же, как мозг взрослого. А вот с точки зрения физиолога, имеются существенные различия.

Мозг созревает постепенно и при этом изнутри. Первыми созревают наиболее глубоко расположенные зоны, которые управляют работой жизненно важных функций организма — кровообращением, дыханием и т. п.

Это происходит еще в утробе матери, потому что уже у плода работает сердце, происходит обмен веществ и энергии и т. д.

Слайд 3Видит, но умеет ли видеть?

К моменту рождения созревают также те зоны мозга,

Видит, но умеет ли видеть?

К моменту рождения созревают также те зоны мозга,

Новорожденный ребенок видит (правда, несколько иначе, чем взрослый: по образному определению И. М. Сеченова, новорожденный «видит, но видеть не умеет»), слышит, различает вкус попадающей в рот пищи (молоко, вода, кефир), чувствует запахи и прикосновения, различает тепло и холод, ощущает изменения положения тела в пространстве.

Он уже способен простейшим образом реагировать на внешние раздражители. Но, скорее всего, мыслей в его голове еще никаких нет: не созрели высшие отделы мозга, расположенные в наружной его части — в коре, где эти мысли зарождаются.

После рождения клетки мозга еще много лет продолжают расти. Они увеличиваются в размерах сами, но существенно увеличивается также межклеточное пространство, где размещаются переплетения их отростков, которые создают таким образом все более сложные объединения.

К трем годам этот процесс в основном заканчивается в тех зонах, которые связаны с органами чувств, и только к семи годам завершается рост нейронов в так называемых ассоциативных зонах, т. е. в тех отделах мозга, где производится глубокий анализ информации и ее сопоставление с хранящимися в памяти образцами.

Слайд 4Практическое значение

Эти факты необходимо учитывать педагогам и психологам, занимающимся образованием дошкольников. В

Практическое значение

Эти факты необходимо учитывать педагогам и психологам, занимающимся образованием дошкольников. В

Нужно сказать очень четко: это вредные антинаучные спекуляции, соблазняющие абмициозных родителей и создающие массу проблем учителям и воспитателям. У ребенка в каждом возрасте есть пределы его возможностей, и превышение этих пределов не останется безнаказанным.

Надо подчеркнуть, что рост и созревание клеток мозга — процесс, сильно зависящий от воздействий окружающего мира, а также от наследственности. Недаром весь период развития ребенка от рождения до начала школьного возраста считают сенситивным, т. е. особо чувствительным к воздействию внешних факторов, в том числе к обучению и воспитанию.

Темпы этого развития высоко индивидуальны, их невозможно изменить за счет воли родителей или педагогов, а вот педагогические воздействия всегда должны быть такими, чтобы стимулировать развитие и ни в коем случае не причинять этому процессу вреда.

Слайд 5Практические советы

Л. С. Выготского в концепции о «зоне ближайшего развития». утверждает: «...только

Практические советы

Л. С. Выготского в концепции о «зоне ближайшего развития». утверждает: «...только

Знание законов развития мозга необходимо педагогу для того, чтобы грамотно строить педагогический процесс. Что значит грамотно?

Это значит в соответствии с теми возможностями, которые у ребенка УЖЕ есть и которые откроются в БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.

Если воспитатель забегает слишком далеко вперед, если он торопится и проявляет нетерпение, если он сердится на ребенка за то, что тот чего-то еще не может, то вреда в таком воспитании больше, чем пользы.

Подстегнуть рост и развитие мозга ребенка таким образом невозможно, а вот отбить охоту к учебе на всю оставшуюся жизнь очень даже получается. И, как правило, с тяжелыми последствиями для ребенка.

Слайд 6Закономерности развития ЦНС

Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое отношение к

Закономерности развития ЦНС

Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое отношение к

По вертикали созревают прежде всего наиболее эволюционно древние структуры (спинной мозг, ствол мозга, т. е. наиболее глубоко расположенный его отдел), отвечающие за жизненно важные физиологические функции, такие, как дыхание, кровообращение и т. п., а уже затем только постепенно созревают эволюционно более молодые отделы — кора больших полушарий. В самую последнюю очередь достигают зрелости наиболее «человеческие» отделы, которые, собственно, определяют высшие психические функции, в том числе интеллект человека.

По горизонтали развитие идет от проекционных отделов, где обрабатывается информация, поступающая от органов чувств (эти отделы уже с момента рождения обеспечивают организму элементарные контакты с внешним миром), к ассоциативным, ответственным за сложные формы психической деятельности. Этот принцип развития структур мозга в онтогенезе Л. С. Выготский обозначил как направление «снизу вверх».

Слайд 7Функциональные области коры левого полушария (по Фрику и др.).

Функциональные области коры левого полушария (по Фрику и др.).

Слайд 8Локализация корковых зон

Первичные, вторичные и ассоциативные зоны коры головного мозга.

Темно-серым изображены

Локализация корковых зон

Первичные, вторичные и ассоциативные зоны коры головного мозга.

Темно-серым изображены

светло-серым — вторичные,

белым — ассоциативные. При ведены также некоторые важнейшие центры, отвечающие за сложные корковые функции центры, отвечающие за сложные корковые функции

Слайд 9

Получение и обработка стимулов

Из окружающего мира мы получаем при помощи органов

Получение и обработка стимулов

Из окружающего мира мы получаем при помощи органов

Лишь незначительная часть этой информации (101-102 бит/с) воспринимается сознательно;

а остальная либо обрабатывается подсознанием , либо не воспринимается вовсе.

В то же время мы передаем в среду примерно 107 бит/с информации посредством речи и двигательной активности, особенно через выражение лица.

Бит (двоичный знак) - единица информации (1 байт = 8 бит) В среднем страница книги содержит примерно 1000 бит, а телевизионное изображение - более 106 бит/с.

Слайд 10Стимулы

Стимулы достигают тела в виде различных форм энергии, например в виде электромагнитной

Стимулы

Стимулы достигают тела в виде различных форм энергии, например в виде электромагнитной

Разнообразные сенсорные рецепторы (сенсоры этих стимулов) локализованы в пяти «классических» органах чувств (глаза, уши, кожа, язык, нос) как на поверхности тела, так и внутри тела (например, проприорецепторы, вестибулярный орган).

Сенсорная система получает сигнал, имеющий четыре элемента стимуляции: модальность, интенсивность, продолжительность и локализацию.

Каждый тип сенсора является специфичным для уникального раздражителя, вызывающего определенные сенсорные модальности, такие как образ, звук, тактильное ощущение, вибрация, температура, боль, вкус, запах, а также положение тела и его движения и т. д.

Каждая модальность имеет несколько субмодальностей, например вкус может быть сладким или горьким, и т. д.

Слайд 11Обработка в ЦНС

В первую очередь, ингибиторные и возбуждающие импульсы, проводимые в

Обработка в ЦНС

В первую очередь, ингибиторные и возбуждающие импульсы, проводимые в

В этом случае возбуждающие импульсы от близлежащего сенсора ослабляются (латеральное ингибирование). На втором этапе сенсорное ощущение от стимула (например, «зеленый» или «сладкий») принимается низкоуровневыми сенсорными участками коры головного мозга.

Это начальный этап субъективной физиологии чувств.

Сознание является предпосылкой для данного процесса. 3а ощущением следует его интерпретация.

Результат интерпретации называется восприятием;

последнее основано на опыте и рассуждениях, причем интерпретация индивидуальна. Ощущение «зеленый», например, может вызвать восприятие: «Это дерево» или «Это луг».

Слайд 12Рецепция, восприятие и проведение информации

Рецепция, восприятие и проведение информации

Слайд 13Следствия нарушений в развитии ЦНС

Если по той или иной причине было нарушено

Следствия нарушений в развитии ЦНС

Если по той или иной причине было нарушено

Например, если в результате родовой травмы или каких-то других причин был поврежден слуховой нерв и в соответствующий проекционный отдел мозга, служащий для первичной обработки звуковой информации, сигналы не поступали или поступали в искаженном виде, то и вышележащий отдел ассоциативной коры не получит должного развития.

В результате страдает память, внимание, не достигает полноценного развития интеллект.

Эта физиологическая закономерность лежит в основе стойкой инвалидизации слабовидящих и слабослышащих детей в том случае, если к ним своевременно не были применены подходы и методы современной коррекционной педагогики.

Слайд 14Практическое значение знаний закономерностей развития ЦНС

Опираясь на знания о работе мозга и

Практическое значение знаний закономерностей развития ЦНС

Опираясь на знания о работе мозга и

Поэтому так важно вовремя заметить признаки подобных отклонений и своевременно начать коррекционную работу.

Чаще всего уже к 3-летнему возрасту выявляются те проблемы, которые предстоит устранять коррекционным педагогам.

Однако иногда невнимание родителей и врачей приводит к тому, что дети с недостаточно развитой способностью к восприятию сигналов внешнего мира оказываются в обычной школе.

Слайд 15Роль педагога

Педагог должен уметь заметить такое отклонение и убедить родителей в необходимости

Роль педагога

Педагог должен уметь заметить такое отклонение и убедить родителей в необходимости

Именно по этой причине так важна консультативная помощь коррекционных педагогов на этапе подготовки к школе, особенно в тех случаях, когда отмечается отклонение или задержка в уровне психического развития ребенка.

Устранить или компенсировать можно только те нарушения, которые были выявлены вовремя. Упущенное время может сломать судьбу.

Слайд 16Объяснение физиологии восприятия ребенком

Следует подчеркнуть, что позже созревающие структуры мозга не просто

Объяснение физиологии восприятия ребенком

Следует подчеркнуть, что позже созревающие структуры мозга не просто

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим небольшой пример. В ответ на стимул, приходящий от органов чувств, нейроны проекционных отделов формируют свои импульсы, направляющиеся дальше — «вверх». Так вот, эти импульсы приобретают зрелый вид только тогда, когда «верх» уже созрел!

Подчиненные правильно работают только под присмотром мудрого руководства — достаточно очевидное правило, неукоснительно выполняющееся даже клеточками нашего мозга... Что из этого следует на практике?

Сказанное означает, что ребенок видит и воспринимает мир совсем не так, как взрослый, и вовсе не потому, что он еще мало видел и мало знает. Дело прежде всего в том, что высшие отделы его мозга еще не созрели, а потому и низшие отделы работают иначе.

Слайд 17Восприятие окружающего – ребенок и взрослый

Мир, окружающий ребенка и взрослого, един,

Восприятие окружающего – ребенок и взрослый

Мир, окружающий ребенка и взрослого, един,

Любые применяемые педагогом методические приемы и дидактические средства должны быть продуманы с точки зрения восприятия их ребенком, иначе их эффективность может оказаться нулевой или даже отрицательной.

Слайд 18Младший и старший школьный возраст

В частности, восприятие ребенка младшего школьного возраста очень

Младший и старший школьный возраст

В частности, восприятие ребенка младшего школьного возраста очень

К старшему школьному возрасту способность к абстрактному мышлению и восприятию абстрактных (в том числе схематических) объектов формируется в полной мере, поскольку созревают необходимые для этого функции мозга.

В большинстве случаев уже к 10—11 годам способность воспринимать абстракции у детей формируется в должной мере.

Слайд 19Примеры

Учитывая эти особенности восприятия, следует отметить, что многочисленные в последние годы

Примеры

Учитывая эти особенности восприятия, следует отметить, что многочисленные в последние годы

А вот маленькие дети воспринимают мир методом индукции (от частного к общему), и именно подготовленные в таком ключе дидактические материалы имеют гораздо больше шансов на успех. Метод Мальвины из «Золотого ключика», которая обучала Буратино счету на настоящих, а не условных яблоках,— проверенный веками и физиологически адекватный метод для малышей.

Обучение счету на палочках не устарело и в век компьютеров, если мы хотим, чтобы дети понимали суть того, что они делают, а не просто механически учились нажимать на кнопочки на уровне условных рефлексов.

Слайд 20Принцип «сверху вниз»

Сформированная многоуровневая организация мозга носит иерархический характер, который в чем-то

Принцип «сверху вниз»

Сформированная многоуровневая организация мозга носит иерархический характер, который в чем-то

есть «верховное командование», которое осуществляет стратегическое планирование и общее руководство (высшие отделы коры больших полушарий);

есть несколько уровней среднего звена — «полевые командиры», которые получают распоряжения «сверху» и организуют их исполнение (ассоциативные отделы коры); и

есть исполнительные структуры — «сержанты, старшины и солдаты», непосредственно выполняющие приказы «руководства» (отдельные нейроны и их группы, осуществляющие непосредственное управление мышцами, железами и другими органами тела человека).

Такой принцип иерархии структур зрелого мозга Л. С. Выготский обозначил как направление «сверху вниз». Поскольку мозг созревает очень долго и неравномерно, в каждый период жизни ребенка работа мозга имеет свою специфику.

Понимать суть этой специфики крайне важно для педагога, чтобы всегда соизмерять свое воздействие с теми реальными возможностями, которыми обладает мозг ребенка на данном этапе развития.

Слайд 21Индивидуальность

Не менее важно понимать и то, что у каждого ребенка свой

Индивидуальность

Не менее важно понимать и то, что у каждого ребенка свой

Учитель располагает минимальными средствами для регулирования этого темпа. Значит, надо приспосабливаться к тому, что есть.

В определенные возрастные периоды (особенно в период полового созревания) такое разнообразие темпов развития проявляется особенно ярко — в классе одновременно сидят дети, часть из которых далеко опередила остальных, а часть — сильно отстала.

Конечно, это осложняет работу учителя, зато для детей присутствие в классе разных по степени зрелости мозга одноклассников создает реалистическую модель будущей взрослой жизни — ведь и во взрослом обществе люди все разные. Те, кто несколько запоздал в своем развитии, тянутся за преуспевающими, но и лидерам не приходится «почивать на лаврах», потому что основная масса ребят их непрерывно догоняет.

По этой причине нередко те дети, которые были лидерами в начальной школе, становятся рядовыми учениками в основной, а некоторые из тех, кто был середнячком в основной, вдруг выбиваются в лидеры в старших классах.

Отчетность присоединенных фондов. Дизайн поп-апа для архивов страховых и пенсионных правил. Список документов НПФЭ, РГС

Отчетность присоединенных фондов. Дизайн поп-апа для архивов страховых и пенсионных правил. Список документов НПФЭ, РГС Управление рисками. Рейтинг стран по уровню риска

Управление рисками. Рейтинг стран по уровню риска СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ Культура и религия

Культура и религия МАЛЯРИЯ, ВИЧ/СПИД И КАЧЕСТВЕННЫЕ СКАЧКИ В РАЗВИТИИ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД. МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С РАЗВИВАЮЩИМСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ!КОММ

МАЛЯРИЯ, ВИЧ/СПИД И КАЧЕСТВЕННЫЕ СКАЧКИ В РАЗВИТИИ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД. МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С РАЗВИВАЮЩИМСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ!КОММ Профессиональный менеджмент: путь к повышению инвестиционной привлекательности компании

Профессиональный менеджмент: путь к повышению инвестиционной привлекательности компании ДЕВИЗ: «Россия, труд, народовластие, социализм!»

ДЕВИЗ: «Россия, труд, народовластие, социализм!» Организационные вопросы взаимодействия с РЦОИ субъектов РФ в период подготовки и проведения ЕГЭ

Организационные вопросы взаимодействия с РЦОИ субъектов РФ в период подготовки и проведения ЕГЭ Архивариус

Архивариус Мастер-класс

Мастер-класс 1_Что такое философия

1_Что такое философия БЖД в условиях производства. Лекция 5. Вредные вещества

БЖД в условиях производства. Лекция 5. Вредные вещества Презентация на тему Морской мир

Презентация на тему Морской мир  Презентация на тему Деление клетки Митоз

Презентация на тему Деление клетки Митоз Через тернии к звездам

Через тернии к звездам Башкирские, русские и английские фразеологизмы

Башкирские, русские и английские фразеологизмы игра " Деньги, денежки, копейки"

игра " Деньги, денежки, копейки" Правописание производных предлогов

Правописание производных предлогов ТРЕНИНГ ШАГ 1

ТРЕНИНГ ШАГ 1 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АНТИЧНЫЙ МИР

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АНТИЧНЫЙ МИР О предприятии преддипломной практики

О предприятии преддипломной практики Презентация на тему Среднеазиатская черепаха

Презентация на тему Среднеазиатская черепаха Проверочная работа по МХК 11 класс

Проверочная работа по МХК 11 класс 5 шагов к Soldout

5 шагов к Soldout Получение разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров

Получение разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров ДЕД МОРОЗ И САНТА КЛАУС – новогодние друзья

ДЕД МОРОЗ И САНТА КЛАУС – новогодние друзья РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: Эффективное общение с ребёнком или как любить своего ребёнка? Встречу проводит педагог – психол

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: Эффективное общение с ребёнком или как любить своего ребёнка? Встречу проводит педагог – психол Исследование почвы на наличие в ней тяжелых металлов химическим путем

Исследование почвы на наличие в ней тяжелых металлов химическим путем