Слайд 2

Русское декоративно-прикладное искусство, народные промыслы – явления самобытные, не имеющие аналогов

в мировой культуре.

Слайд 4

Абашевская игрушка из глины традиционно изготавливалась мастерами села Абашево Пензенской губернии с

19 в. Свистульки предназначались для детских игр, однако в то же время абашевские игрушки обладали мистической функцией – функцией оберега.

Для абашевской игрушки характерны пластическая выразительность, лаконизм, упрощенность скульптурного языка, яркая образность, отсутствие четкой натуралистичности изображения. Она несет в себе черты сатирического мироосмысления.

Традиционно мастера-гончары производят глиняные игрушки-свистульки такого размера, чтобы они помещались на ладони.

Слайд 6

Народный промысел зародился под влиянием Троице-Сергиева монастыря, - одного из крупнейших

центров художественных ремесел Московской Руси еще 350 лет назад.

Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, животных и птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина. Символом промысла ор считаются “мужик и медведь” в различных сюжетных постановках, первой из которых стала подвижная игрушка “Кузнецы”.

Слайд 8

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее

к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. Дымковская игрушка - самый известный из глиняных промыслов России. Она отличается предельно простой и ясной пластической формой, обобщенностью силуэта, яркой орнаментальной росписью по белому фону.

Традиции изготовления глиняной игрушки передаются по женской линии от матери к дочери.

Слайд 9

КАРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

Слайд 10

БОГОРОДСКИЕ ИГРУШКИ

История возникновения каргопольской игрушки, представляющей из себя небольшое расписное глиняное изделие, уходит корнями

в историю гончарного промысла Архангельской области, в Каргопольском уезде которой гончары из местной красной глины изготавливали различные предметы обихода. Первые упоминания о данных игрушках датируются началом XX столетия.

Традиционная роспись игрушки – это выбеленная фигурка, разноцветно расписанная, но без лишних деталей. Краски выглядят достаточно приглушенно. Сегодня это самобытный сувенир, несущий в себе богатую историю народов севера, а также историю развития гончарного ремесла

Слайд 13

Матрешка - наиболее известный и любимый всеми российский сувенир, явление мирового масштаба. Первая русская

матрешка появилась в конце XIX века, тем не менее она снискала небывалое признание как один из всеобъемлющих образов России, символ русского народного искусства.

Первая русская матрешка, выточенная Василием Звездочкиным и расписанная Сергеем Малютиным, была восьмиместной.

Матрешка остается символом материнства, плодородия.

Слайд 15

Вологодское кружево – особенное явление в народном искусстве Русского Севера.

Богатство и разнообразие узоров, чистота линий, мерные ритмы орнаментов, высокое мастерство – таково его художественное своеобразие.

Слово «кружево» происходит от «окружать», украшать нарядной отделкой края одежды и других предметов из тканей.

Вот уже два с лишним века вологжанки превращают нитки в снежинки, цветы, узоры, замысловатые орнаменты – иногда кажется, что вещь просто скопировали с зимнего, расписанного морозом окна.

Слайд 16

Завиток за завитком, выплели северные мастерицы свой особый узор, «отпочковались»

от мирового кружевоплетения. Вологодское кружево обладает особой самобытной красотой. Орнамент вологодского кружева характеризуется мягко-изогнутыми плавными линиями рисунка, он всегда графически чёткий, ритмичный и может состоять из геометризированных фигур или растительных обобщенных форм. В растительных узорах преобладают мотивы из гибких ветвей с петлеобразными листьями, трилистниками, круглыми или вытянутыми лепестковыми и лапчатыми цветами, веерообразными мотивами, подковообразными фигурами и т. д.

Слайд 18Основы прикладного искусства заложили казацкие женки еще в конце XVII века, когда

русские первопроходцы, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением.

В XIX веке платки из козьего пуха становятся популярными во всей Европе. Оренбургская мастерица Мария Ускова в 1862 году была награждена медалью Международной выставки в Лондоне. Всемирное признание оренбургские платки получили на выставках в Париже, Чикаго, Брюсселе и других городах мира.

Белые ажурные паутинки умещались в скорлупе гусиного яйца, свободно проходили через обручальное кольцо, весили 250-300 граммов и грели не хуже свитера.

Слайд 19Славой своей оренбургский пуховый платок обязан не только талантливым мастерицам-вязальщицам, но и

качеству исходного материала - козьего пуха.

Недалеко от Оренбурга в Губерлинских горах

в основном и обитают ценные пуховые козы.

В настоящих оренбургских платках пуховая нитка, предварительно отдельно спряденная, ссучивается с шелковой. Поэтому пуховые завиточки умело закрепляются шелком, что и позволяет носить такие платки помногу лет.

Оренбургский пуховый платок - это не только своеобразный символ, "визитная карточка" Оренбуржья, это история русской культуры, обрядов и традиций, это память человеческого сердца.

.

Слайд 21Павлово-посадские набивные, шерстяные и полушерстяные платки, украшенные традиционным красочным набивным орнаментом, возникли в

подмосковном городе Павловский Посад в 1860-80-х гг., одном из старейших российских текстильных центров.

Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает подчас нескольких десятков. В декорировке павловских платков преобладают пышные цветочные букеты и гирлянды.

Слайд 23Документально зафиксировано, что в 1778 году в Туле братьями Иваном и Назаром

Лисицыными изготовлен самовар в первом в городе самоварном заведении. Основателем этого заведения был их отец, оружейник Федор Лисицын. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками.

Самовары тогда продавались на вес и стоили: из латуни - 64 рубля за пуд, из красной меди - 90 рублей за пуд. Тульские самовары проникали во все уголки России, становились украшением ярмарок

Слайд 24Главным материалом для изготовления самоваров служили: медь зеленая (латунь), красная (сплав меди

-50- 63% и цинка -37-50%), томпак (сплав меди -85-90% и цинка -10-15%). Иногда самовары серебрили, золотили, а то и делали из серебра и мельхиора (сплав меди -50- 60%, цинка -19-39% и никеля -13-18%).

Сложен и многообразен процесс изготовления "тульского чуда", который составлял 12 приемов. В производстве существовало строгое разделение труда.

Слайд 25Самовар и Тула неразделимы. В любом уголке России и далеко за ее пределами

можно встретить тульский самовар. Тульские мастера веками ковали оружие и делали самовары. Это традиционные промыслы тульского края, как гармонное производство, белевские кружева, пастила и многое другое.

Слайд 27Впервые это знаменитое лакомство упоминается в писцовой книге 1685-го года. Прянику суждено

было прославить тульский край. Самые разнообразные старинные пряничные формы, семейные фотографии мастеров и архивные материалы собраны в музее «Тульский пряник», существующем при фабрике «Старая Тула». Здесь представлен самый маленький пряник и гигантский - пудовый, единственный в стране.

Пекли пряники по своим уникальным рецептам, которые хранились в строгой тайне и передавались только по наследству и исключительно по мужской линии.

Слайд 28Тульский пряник - печатный. Сделать его непросто. Сначала нужно изготовить дощечку для

формы. Материал для неё вырезается из берёзы и должен "вылежаться" – от пяти до 20-ти лет. Когда дощечка просыхала, на неё наносили узор в зеркальном отражении. По этой форме и пекли пряники. Уникальным можно считать пряник, форма которого использовалась всего один раз, в 1896-м году, ко дню коронации последнего российского императора Николая II. На этом прянике изображен профиль царственной особы. Тульский пряник неоднократно награждался российскими и международными призами.

Слайд 30Гжель- это название живописного подмосковного региона, что в 60-ти километрах от Москвы.

Слово "гжель" сегодня невероятно популярно. С ним ассоциируется красотой гармония, сказка и быль. Фарфор с нарядной синей росписью и многоцветная майолика известны теперь не только в России, но и за ее пределами.

Гжельские изделия привлекают к себе всех, кто любит прекрасное, богатой фантазией и гармоничностью, высоким профессионализмом их создателей. Гжель - это колыбель и основной центр русской керамики.

Слайд 31Подтверждено существование в Гжели гончарного ремесла с начала XIV века. В XIX

веке гжельские мастера изобрели новый для себя материал и новую технологию: выпускали полуфаянс, затем фаянс и, наконец, фарфор. Особый интерес представляли изделия, расписанные в один цвет – синей подглизурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Мастера Гжели расписывают каждое изделие только вручную. У Гжели собственный стиль – синие и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического процесса приобретает характерный для Гжели синий цвет.

.

Слайд 33На левом берегу Волги, чуть выше Нижнего Новгорода, раскинулось большое село Городец,

основанное еще в XII веке. Среди населения быстро развивались разные ремесла; в самом Городце были и кузнецы, и пряничники, и красильщики. Особенно же много было плотников и резчиков по дереву: лес давал дешевый материал.

Изделия небольшого размера или утилитарного назначения (солонка, сундучок для детских игрушек) расписывались растительными узорами, в которых белыми штрихами разделаны цветок розы, листья, ветки, оперение птиц. Меткость и гибкость линии, тонкость штриха, уверенность и легкость мазка порой граничат с виртуозностью.

Слайд 34 Роспись не нуждается в термообработке, позволяет мастерам использовать самые разнообразные формы,

цвета, оттенки.

Городецкая роспись символична. Конь в ней - символ богатства, птица - символ счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах.

Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях, барышни в кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из жизни горожан.

Сегодня традиционный народный художественный промысел "Городецкая роспись" развивается в исторически сложившимся центре ее возникновения и бытования, как искусство оформления плоских поверхностей.

Слайд 36История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сел и

деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) -Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше.

Творцами красочных, в основном, цветочных орнаментов были простые русские крестьяне. Они принесли в лаковую живопись яркую жизнерадостность красок, простоту и доходчивость образов, меткость характеристик, четкость рисунка.

Слайд 37Главная тема украшения жостовских подносов - букеты цветов, гирлянды, своеобразные натюрморты. Роспись выполняют приемами

свободного кистевого мазка, без предварительного нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон. Объемы цветов и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это делают путем постепенного перехода от темных тонов к более светлым. В росписи как будто оживают цветы. Большой цветок непременно будет иметь розовый отблеск - это традиция.

На Всемирной выставке в Брюсселе так бойко торговали подносами, что пришлось дважды досылать дополнительные партии.

Слайд 39Палехская миниатюра — это особое, тонкое, поэтичное видение мира, которое свойственно русским

народным поверьям и песням. В росписи используются коричнево-оранжевые и синевато-зеленые тона.

Она выполняется на папье-маше и только потом переносится на поверхность шкатулок всевозможных форм и размеров. Самостоятельный стиль палехской иконописи сформировался только к середине XVIII века. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII века.

Слайд 40Палехские лаковые миниатюры пишутся на изделиях - шкатулках, баульчиках, пластинах, брошах, пудреницах.

Отличительными

чертами палехской школы являются: миниатюрное(мелочное) многоклеймное

письмо; общий мягкий тон письма; многообразие элементов композиции и их живописность; узорчатость; разнообразие радужных сияний; деревья с натуральной листвой; удлинeнность фигур подобно строгановским; тонкость обнаженных частей фигур; пробелы краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом "в полуперо"; фоны разных тонов (вплоть до золотых).

Слайд 41Палехская роспись - это радуга красок на чёрном фоне. Рисунок лёгкий, изящный,

с плавными округлыми линиями. Следующая стадия - украшение изображения золотом. Тончайшие листы сусального золота перетираются со специальным составом пальцами. Золотая штриховка бывает иногда настолько тонкой, что наносят её, работая с увеличительным стеклом! Готовую миниатюру обрамляют сложным золотым узором. Вот что такое Палех!

Палехская роспись не имеет аналогов во всем мире. Своеобразное и тонкое искусство лаковой миниатюры Палеха вобрало в себя как основу принципы древнерусской живописи и народного творчества.

Слайд 43Федоскинская миниатюра, вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся

в конце 18 в. в подмосковном селе Федоскино. Производство изделий из папье-маше возникло в 1798.

Излюбленными мотивами росписи федоскинских миниатюристов стали популярные в то время сюжеты: "тройки", "чаепития", сцены из русской и малороссийской крестьянской жизни. Наиболее всего ценились ларцы, украшенные сложными многофигурными композициями - копиями картин русских и западноевропейских художников.

Слайд 44Федоскинская миниатюра исполняется масляными красками в три-четыре слоя - последовательно выполняются замалевок (общий набросок композиции),

пропись или перемалевка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах).

Оригинальной федоскинской техникой является "письмо по сквозному": на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал - металлический порошок, поталь или перламутр.

Слайд 45Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, удивительный эффект свечения..

Помимо миниатюрной живописи, изделия украшаются "сканью" (орнамент из миниатюрных кусочков фольги нужной формы выкладывается по сырому лаку), "цировкой" (процарапывание рисунка с помощью лекала по лаку, положенному поверх листа металла на поверхность изделия), "шотландкой" (сложная сетка, нанесенная жидкими красками рейсфедером с помощью линейки) и др.

Слайд 47Хохлома - старинный русский народный промысел, возникший в 17 веке в Заволжье

(селе Семино Нижегородской губернии). Это, самый известный вид русской народной живописи. Он представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом по золотистому фону.

При выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот восхитительный медово-золотой цвет.

А.С.Пушкин краткая биография

А.С.Пушкин краткая биография  - программастратегического назначения

- программастратегического назначения Гарантийные письма – ГП

Гарантийные письма – ГП COUNTING FROM ZERO TO TEN ZERO

COUNTING FROM ZERO TO TEN ZERO Агрессивность в поведении детей

Агрессивность в поведении детей Автогалерея

Автогалерея Техника Изонить

Техника Изонить «Очистка воздушных масс»

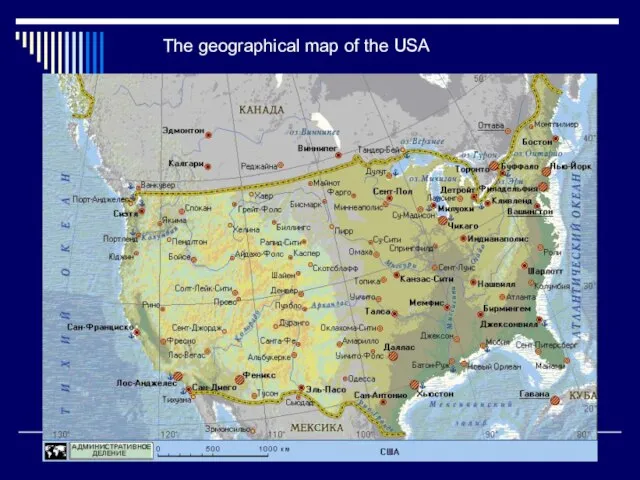

«Очистка воздушных масс» The geographical map of the USA

The geographical map of the USA Coffemar S500

Coffemar S500 Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 Презентация на тему Соломон

Презентация на тему Соломон История чемпионата мира

История чемпионата мира Гранатовый браслет

Гранатовый браслет Art & Literature

Art & Literature Аппликация из ткани

Аппликация из ткани Повышение качества жизни трудящихся как фактор в реализации социальной политики развития российского Дальнего Востока

Повышение качества жизни трудящихся как фактор в реализации социальной политики развития российского Дальнего Востока Принципы разработки норм содержания пути для высокоскоростного движения

Принципы разработки норм содержания пути для высокоскоростного движения Полное товарищество

Полное товарищество Весна, чудо, девушка. Фотопроект

Весна, чудо, девушка. Фотопроект Почему учащиеся не хотят заниматься физической культурой

Почему учащиеся не хотят заниматься физической культурой Аудит затрат. Лекция 11

Аудит затрат. Лекция 11 семинар 2 - кинестетика

семинар 2 - кинестетика Торговая Марка«Антон Палыч»

Торговая Марка«Антон Палыч» СЕМИНАРДеятельностный подход к образованию в новых образовательных стандартах(начальные классы)

СЕМИНАРДеятельностный подход к образованию в новых образовательных стандартах(начальные классы) Откуда флаг пришёл?

Откуда флаг пришёл? London Quiz

London Quiz Мерчандайзинг

Мерчандайзинг