Содержание

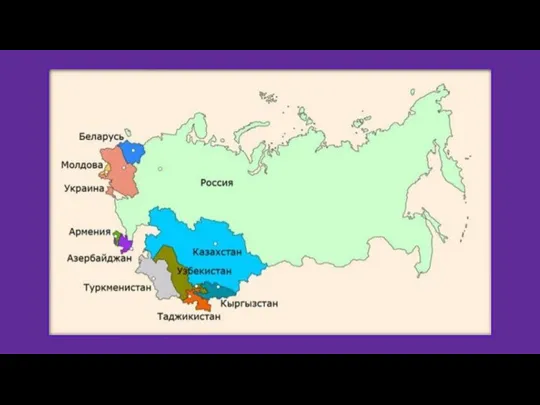

- 2. Введение В 1991 году происходит распад СССР. В ходе этого процесса образуются 15 независимых бывших союзных

- 4. Интеграционные организации постсоветского пространства

- 5. Активизация интеграционных процессов Новые независимые государства оказались неспособны самостоятельно интегрироваться в мировую экономику. В 1990-е годы

- 6. Содружество Независимых Государств региональная международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав

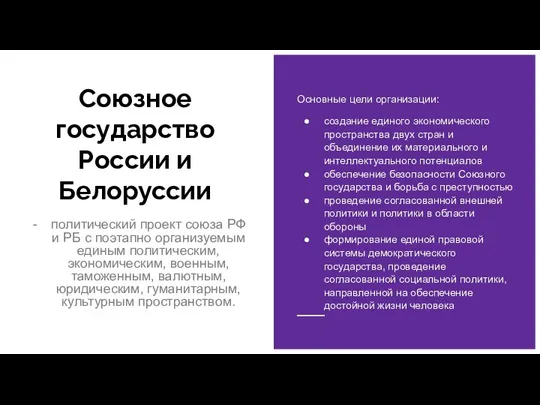

- 8. Союзное государство России и Белоруссии политический проект союза РФ и РБ с поэтапно организуемым единым политическим,

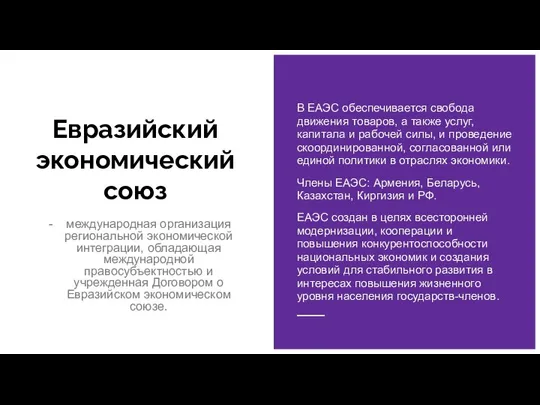

- 9. Евразийский экономический союз международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском

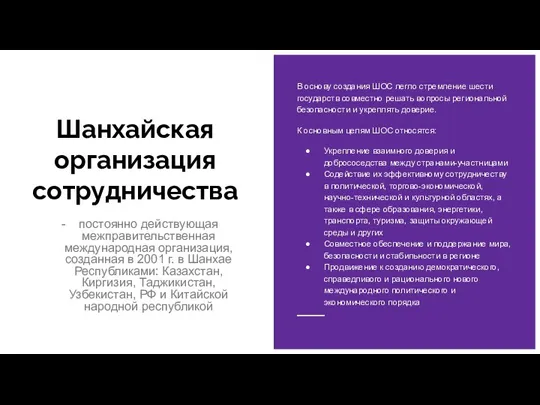

- 10. Шанхайская организация сотрудничества постоянно действующая межправительственная международная организация, созданная в 2001 г. в Шанхае Республиками: Казахстан,

- 11. Организация договора о коллективной безопасности военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности(ДКБ)

- 12. Цели ОДКБ Укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности Защита на коллективной основе независимости, территориальной

- 13. Другие интеграционные организации на постсоветском пространстве ГУАМ - в настоящее время (после выхода Узбекистана) входят четыре

- 14. Поликультурное образование

- 15. Развитие поликультурного образования в России Поликультурное образование - это образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения

- 16. Выделяют основные этапы развития понятия «Поликультурное образование» в постсоветской России. Первый этап 1990-е гг. Первый этап

- 17. Цели и предпосылки Как и в остальных многонациональных сообществах, магистральную цель поликультурного воспитания в России можно

- 18. Концепция разработана на основании: Конституции Российской Федерации; Законов Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и послевузовском

- 19. Цели, среди которых очевидна приверженность целям поликультурного образования: гуманистический подход к образованию, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни

- 20. Балтия Неконструктивную позицию в отношении культурно-образовательных прав русскоязычного населения и других национальных меньшинств занимают власти Балтии.

- 21. Миграционные процессы на постсоветском пространстве

- 22. Переселение Начало 1990-х годов было периодом интенсивного переселения русскоязычных мигрантов, живущих в других бывших советских республиках,

- 23. Неопределенность в сфере миграции В первые постсоветские годы было трудно провести четкую грань между временной и

- 24. Миграционные процессы После распада Советского Союза миграционная политика в регионе претерпела серьезные преобразования. Новые независимые постсоветские

- 26. Скачать презентацию

Бутерброды

Бутерброды Проект: художественный фильм

Проект: художественный фильм День социального работника в МО Приозерский муниципальный район 2018г

День социального работника в МО Приозерский муниципальный район 2018г Ставим цель

Ставим цель Зажги звёзды

Зажги звёзды Основные узлы и блоки

Основные узлы и блоки Создание службы реагирования на компьютерные инциденты безопасности

Создание службы реагирования на компьютерные инциденты безопасности 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ Famous ukrainian translators

Famous ukrainian translators Земноводные и пресмыкающиеся Красной книги Красноярского края

Земноводные и пресмыкающиеся Красной книги Красноярского края Художник

Художник «Пересечение множеств»

«Пересечение множеств» Презентация на тему Нервная система Рефлекс Инстинкт

Презентация на тему Нервная система Рефлекс Инстинкт сечение поверхности

сечение поверхности Наше поколение выбирает спорт

Наше поколение выбирает спорт Знакомый – незнакомый ряд

Знакомый – незнакомый ряд задачи

задачи Методика ознакомления младших школьников с творчеством И. Грабарь

Методика ознакомления младших школьников с творчеством И. Грабарь Футуризм в литературе и искусстве

Футуризм в литературе и искусстве Деревянные духовые инструменты

Деревянные духовые инструменты Полупроводниковые приборы

Полупроводниковые приборы Эстетика высокого возрождения в скульптуре

Эстетика высокого возрождения в скульптуре Моря, озера и реки России (4 класс)

Моря, озера и реки России (4 класс) Like is like a zebra: a lucky stripe

Like is like a zebra: a lucky stripe Абсолютные и относительные статистические показатели

Абсолютные и относительные статистические показатели  Самопрезентация. Сахбетдинова Гульгена Ленаровна

Самопрезентация. Сахбетдинова Гульгена Ленаровна Современная литература Уроки литературы , 5 класс Урок 1 Урок 2

Современная литература Уроки литературы , 5 класс Урок 1 Урок 2 20 причин любить Рёму

20 причин любить Рёму