Содержание

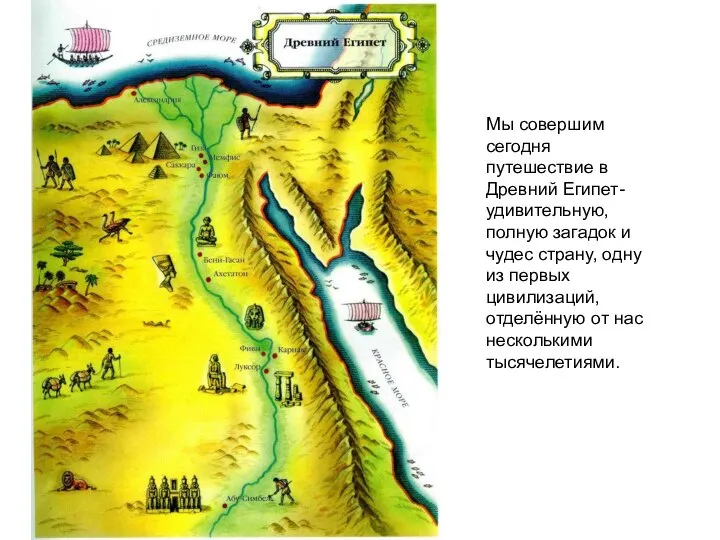

- 2. Мы совершим сегодня путешествие в Древний Египет- удивительную, полную загадок и чудес страну, одну из первых

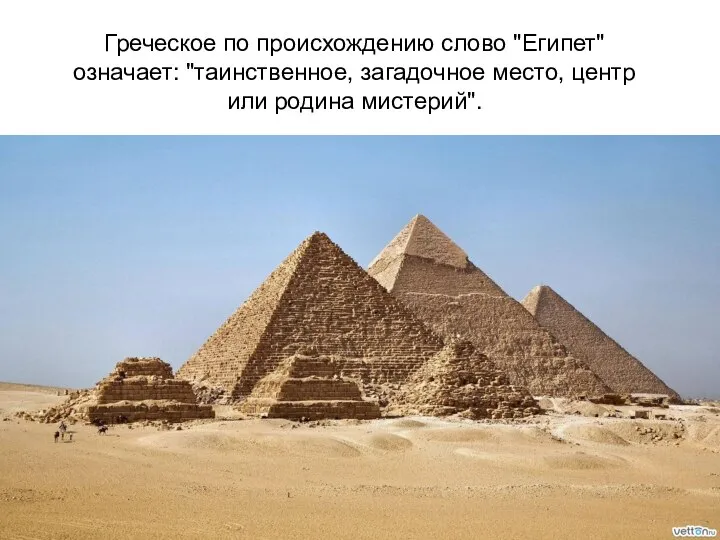

- 3. Греческое по происхождению слово "Египет" означает: "таинственное, загадочное место, центр или родина мистерий".

- 4. Костюм жителей Древнего Египта очень мало поменялся за всю его историю. Дошедшие до нас памятники искусства

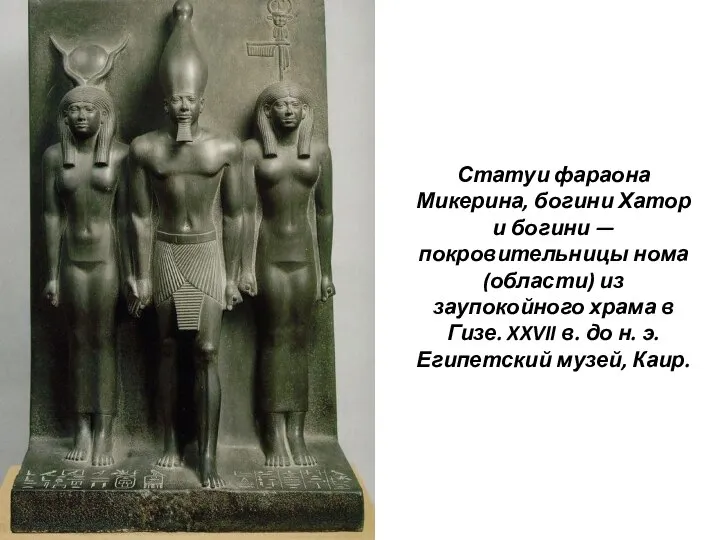

- 5. Статуи фараона Микерина, богини Хатор и богини — покровительницы нома (области) из заупокойного храма в Гизе.

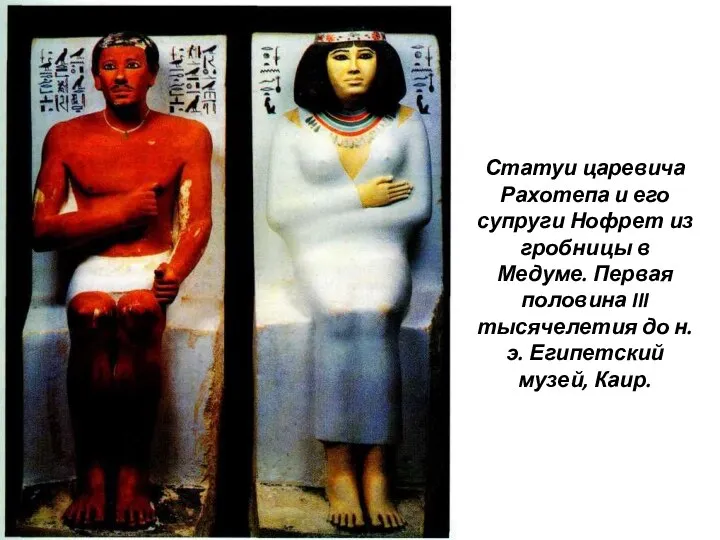

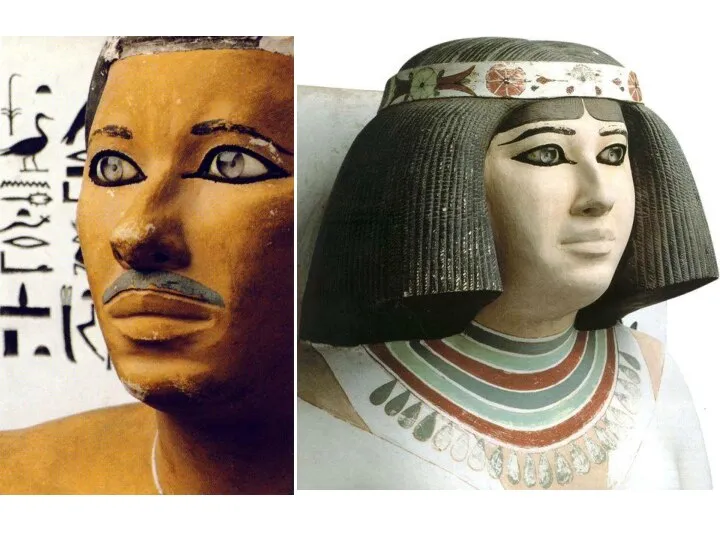

- 6. Статуи царевича Рахотепа и его супруги Нофрет из гробницы в Медуме. Первая половина III тысячелетия до

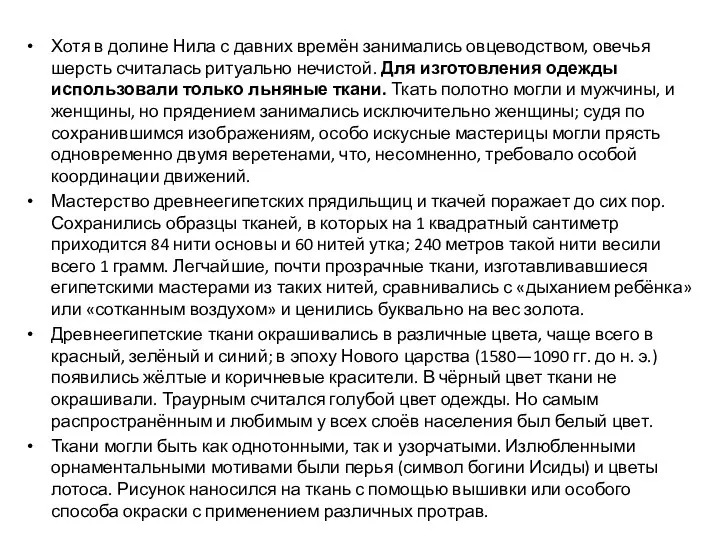

- 8. Хотя в долине Нила с давних времён занимались овцеводством, овечья шерсть считалась ритуально нечистой. Для изготовления

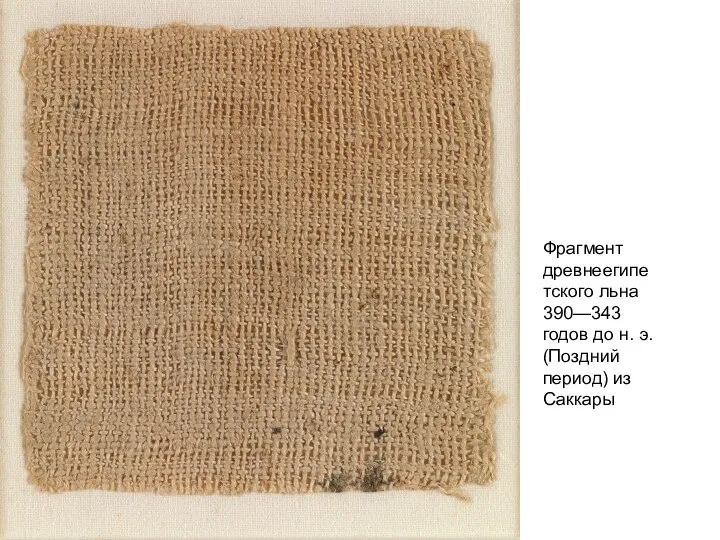

- 9. Фрагмент древнеегипетского льна 390—343 годов до н. э. (Поздний период) из Саккары

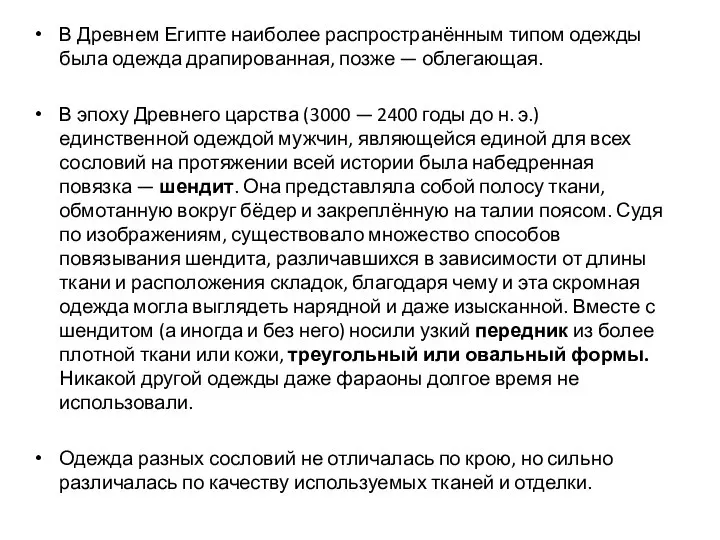

- 10. В Древнем Египте наиболее распространённым типом одежды была одежда драпированная, позже — облегающая. В эпоху Древнего

- 11. Гробница Мерерука. Изображение хозяина в треугольном переднике

- 12. В эпохи Древнего, Среднего и Нового царств распространённой женской одеждой был облегающий калазирис. До эпохи середины

- 13. Статуэтки женщин с подношениями в калазирисах. Лувр

- 14. Нередко калазирисы делались вязанными, облегающими фигуру. Облегавший икры калазирис не позволял ступать широкими шагами, делал походку

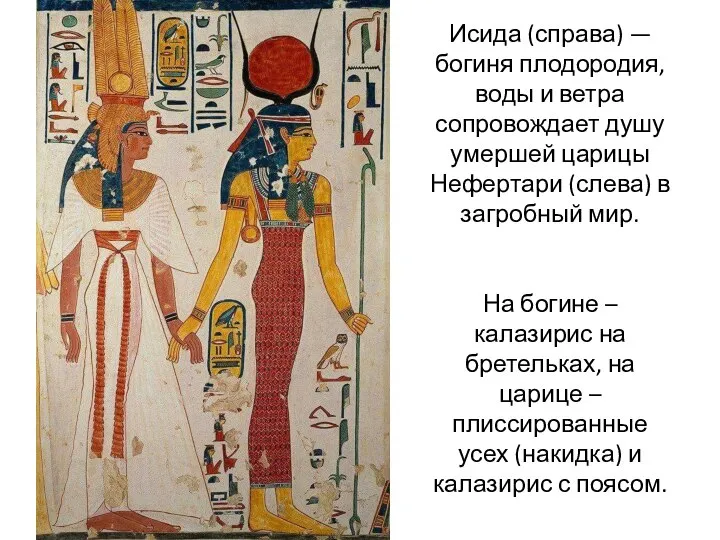

- 15. Исида (справа) — богиня плодородия, воды и ветра сопровождает душу умершей царицы Нефертари (слева) в загробный

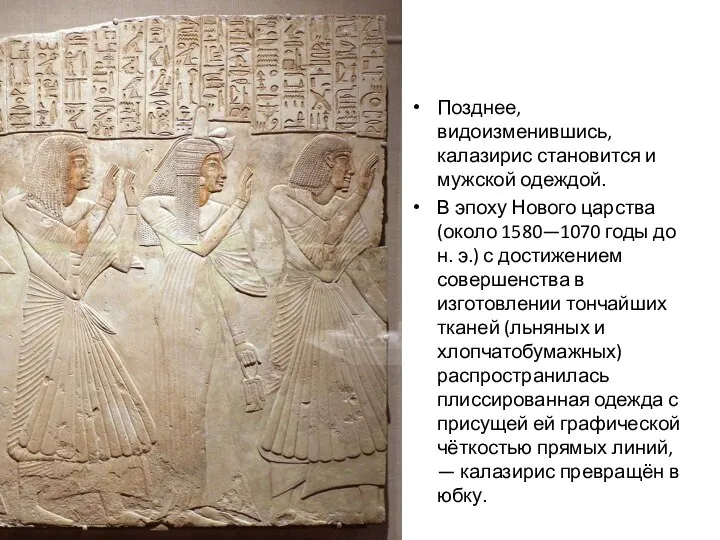

- 16. Позднее, видоизменившись, калазирис становится и мужской одеждой. В эпоху Нового царства (около 1580—1070 годы до н.

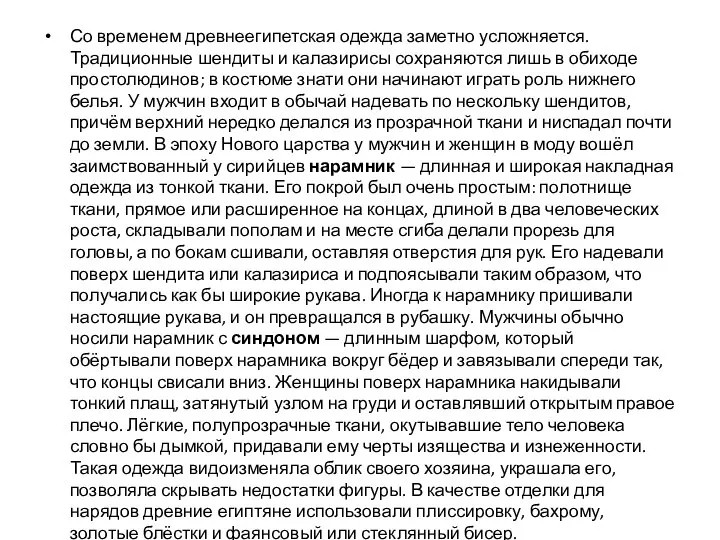

- 17. Со временем древнеегипетская одежда заметно усложняется. Традиционные шендиты и калазирисы сохраняются лишь в обиходе простолюдинов; в

- 18. Одежда знатных египтян

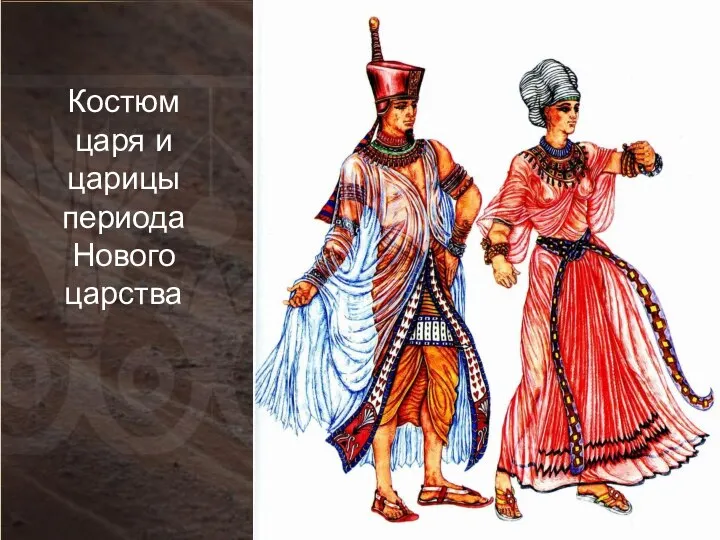

- 19. Костюм царя и царицы

- 20. Костюм царя и царицы периода Нового царства

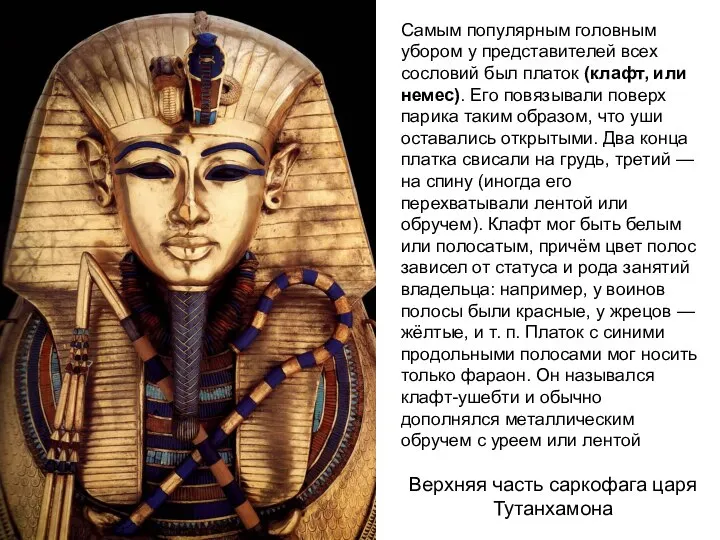

- 21. Верхняя часть саркофага царя Тутанхамона Самым популярным головным убором у представителей всех сословий был платок (клафт,

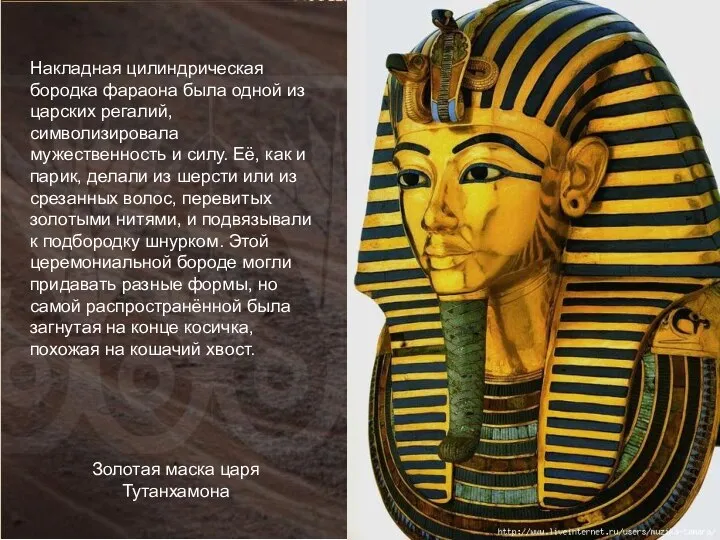

- 22. Накладная цилиндрическая бородка фараона была одной из царских регалий, символизировала мужественность и силу. Её, как и

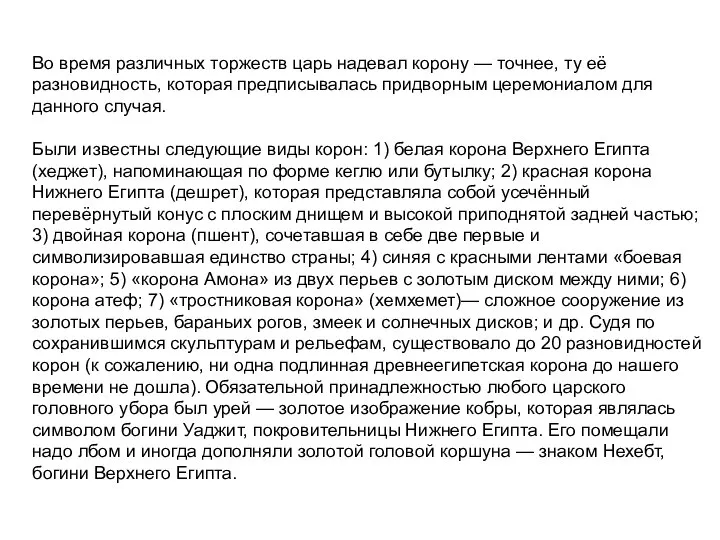

- 23. Во время различных торжеств царь надевал корону — точнее, ту её разновидность, которая предписывалась придворным церемониалом

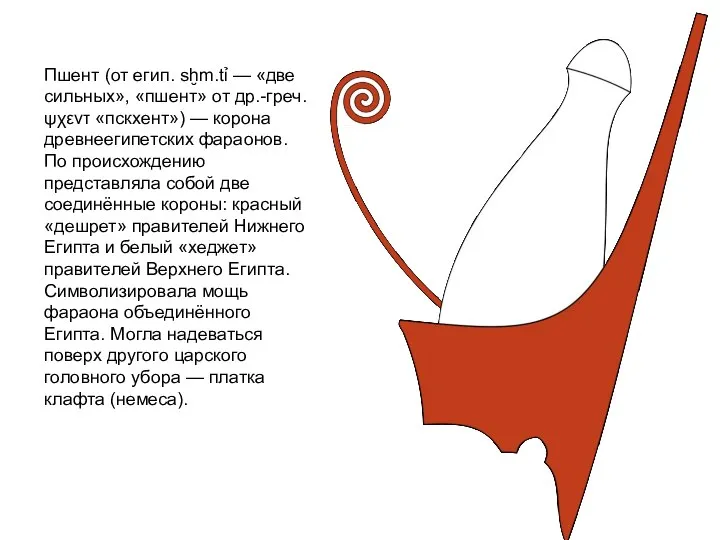

- 24. Пшент (от егип. sḫm.tỉ — «две сильных», «пшент» от др.-греч. ψχεντ «пскхент») — корона древнеегипетских фараонов.

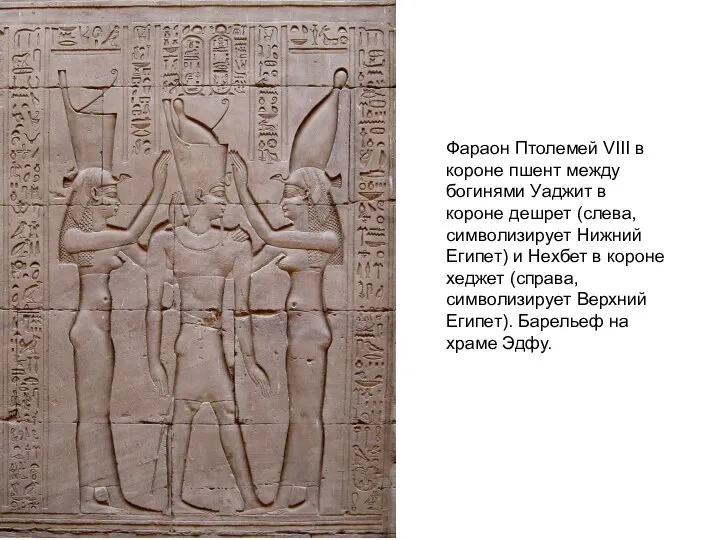

- 25. Фараон Птолемей VIII в короне пшент между богинями Уаджит в короне дешрет (слева, символизирует Нижний Египет)

- 26. Фараон Эхнатон в хепреше – синей «боевой короне» с красными лентами и уреем (коброй)

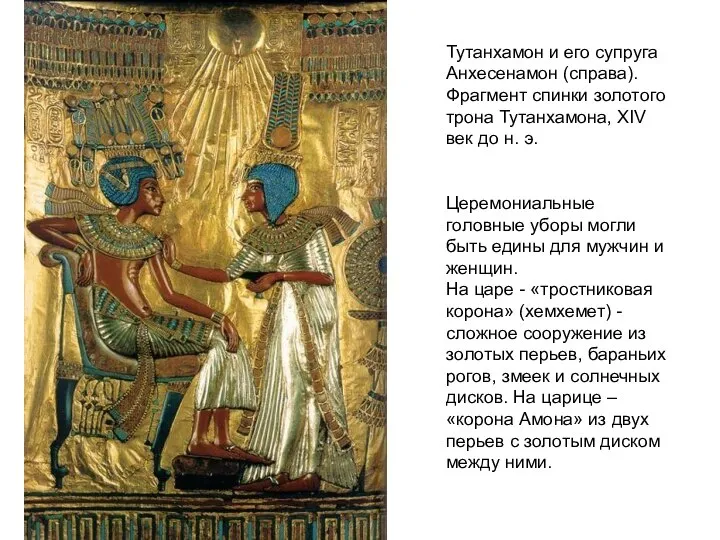

- 27. Тутанхамон и его супруга Анхесенамон (справа). Фрагмент спинки золотого трона Тутанхамона, XIV век до н. э.

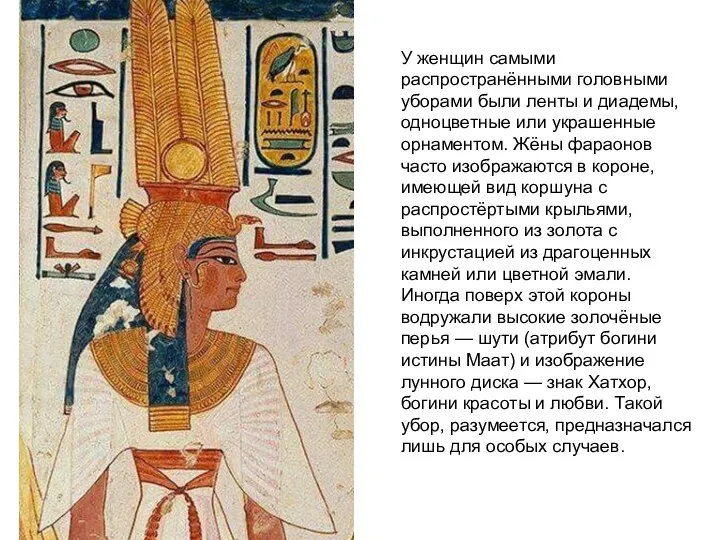

- 28. У женщин самыми распространёнными головными уборами были ленты и диадемы, одноцветные или украшенные орнаментом. Жёны фараонов

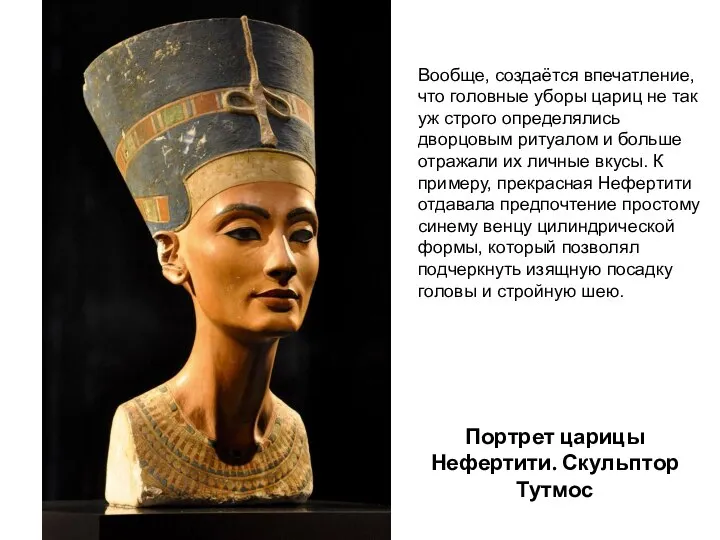

- 29. Портрет царицы Нефертити. Скульптор Тутмос Вообще, создаётся впечатление, что головные уборы цариц не так уж строго

- 30. Всё свободное население Египта носило парики. Их форма, размеры и материал указывали на социальное положение владельцев.

- 31. Статуя жреца Каапера (Сельский староста) из гробницы Каапера в Саккаре. Середина III тысячелетия до и. э.

- 32. Женский парик (1479—1425 до н. э.) из гробницы Менхет, Менуи и Мерти, Музей Метрополитен

- 33. Женские причёски во все времена были значительно длиннее мужских и более замысловатые. Древнеегипетские аристократки, как и

- 34. Известняковая парная фигурка Рахерка и Мересанх, 2350-е годы до н. э. Лувр. На мужчине – парик

- 35. Изображение Аменмоса и его жены Депет, Саккара, XVIII династия, Лувр. Мужчина – в коротком парике, женщина

- 36. Долгое время единственным видом обуви у древних египтян были сандалии. Очень простые по форме, они представляли

- 37. Тростниковые сандалии из гробницы Юи и Туи (ок. 1390—1352 до н. э.), Музей Метрополитен

- 38. Золотые сандалии и напалечники из гробницы жён Тутмоса III, ок. 1479-1425 годы до н.э. Метрополитен-музей

- 39. Ювелирное искусство Вопреки прошествию тысяч лет, изящество форм и интенсивность цветовых контрастов, подчёркивающих общую символичность ювелирных

- 40. Египетские мастера умели с помощью различных присадок придавать золоту разнообразные оттенки — от белого до зелёного.

- 41. Любимыми камнями египтян были темно-синий лазурит - застывшее ночное небо, аллегория почтенной старости и вечности; зеленоватая

- 42. Техникой, в которой египтяне достигли наивысшего уровня мастерства, была обработка и помещение полудрагоценных камней в специально

- 43. Древнеегипетские украшения служили одновременно и амулетами, призванными защищать от болезней и дурного глаза, отгонять злых духов

- 44. Ожерелье усех египетской принцессы Неферуптах (ок. 1860—1814 годы до н. э.), XII династия Усех (егип. «широкий»)

- 45. Усех придворного Ваха из его фиванской гробницы (XII династия). Метрополитен-музей

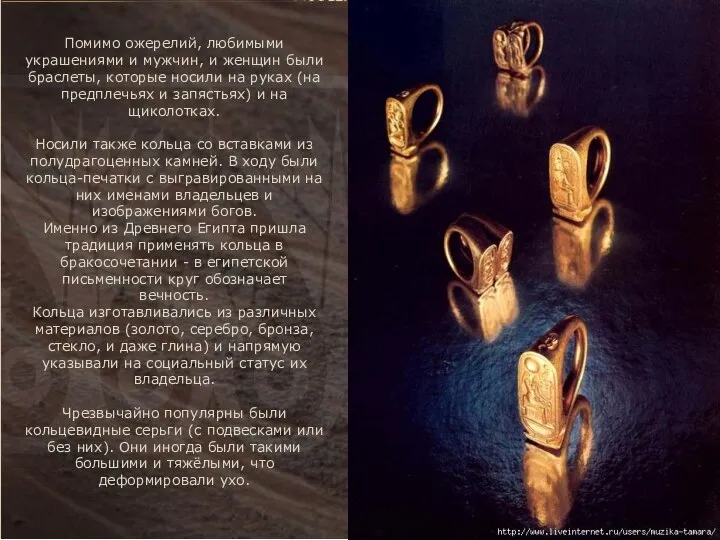

- 46. Помимо ожерелий, любимыми украшениями и мужчин, и женщин были браслеты, которые носили на руках (на предплечьях

- 47. Серьги

- 48. Это украшение было найдено среди слоёв обмотки мумии. В когтях сокола зажаты знаки шен – символы

- 49. Пектора́ль (от лат. pectus «грудь») — нагрудное украшение

- 50. Использование косметики древними египтянами прослеживается с Додинастического периода, однако профессии косметолога, судя по известным находкам, в

- 51. Инсталляция в музее, изображающая древнюю египтянку, накладывающую макияж

- 52. Женщины и мужчины подводили глаза (что уберегало от палящего солнца), красили губы и румянили щёки. Краску

- 53. Косметическая коробочка дворецкого Кемени, ок. 1814 −1805 годы до н. э., XII династия. Метрополитен-музей

- 55. Скачать презентацию

Cultural events and shows

Cultural events and shows Советское контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941

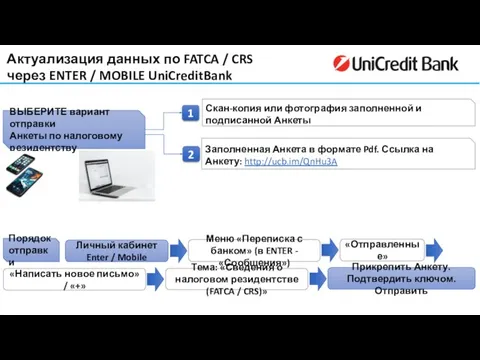

Советское контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941  Памятка по направлению данных о налоговом резидентстве UniCreditBank

Памятка по направлению данных о налоговом резидентстве UniCreditBank Презентация на тему Теоретические аспекты работы с трудными детьми

Презентация на тему Теоретические аспекты работы с трудными детьми Концепт построения взаимоотношений команды на выезде средневековый город

Концепт построения взаимоотношений команды на выезде средневековый город Гравитация

Гравитация Лучший школьный двор

Лучший школьный двор Воспитательная работа и

Воспитательная работа и Работа со страхами

Работа со страхами Региональная диагностика социально-экономического развития России

Региональная диагностика социально-экономического развития России Юридические аспекты электронной коммерции

Юридические аспекты электронной коммерции Профессиональное образование в учебных центрах Барменской Ассоциации России в вашем регионе

Профессиональное образование в учебных центрах Барменской Ассоциации России в вашем регионе Инвестиционная привлекательность Крыма

Инвестиционная привлекательность Крыма Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность

Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность Ленточнопильные станки

Ленточнопильные станки Your First English Words

Your First English Words Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Факультет агротехнологий и лесного хозяйства

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Факультет агротехнологий и лесного хозяйства Техническое задание

Техническое задание 300 лет Нижегородской губернии

300 лет Нижегородской губернии Построение чертежа фартука на поясе

Построение чертежа фартука на поясе Теория экономических информационных систем

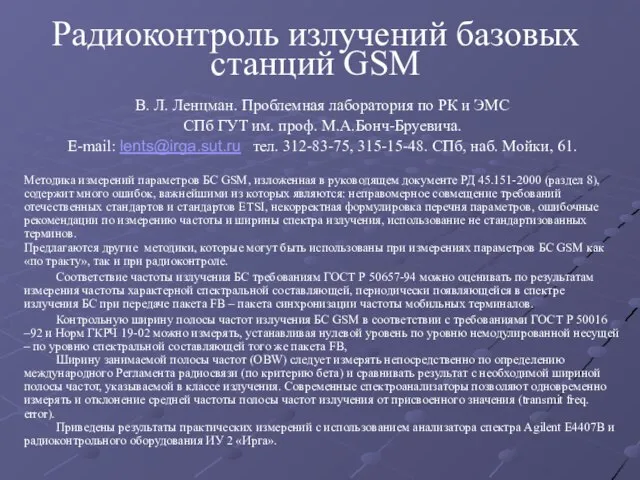

Теория экономических информационных систем Радиоконтроль излучений базовых станций GSM

Радиоконтроль излучений базовых станций GSM Команда Карточный домик. Кандидат Даниил Кучерук

Команда Карточный домик. Кандидат Даниил Кучерук Уральская электронная таможня

Уральская электронная таможня Проектная технология как условие формирования универсальных учебных действий

Проектная технология как условие формирования универсальных учебных действий Хозяйство Урала (9 класс)

Хозяйство Урала (9 класс) Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75. Город Сургут

Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75. Город Сургут