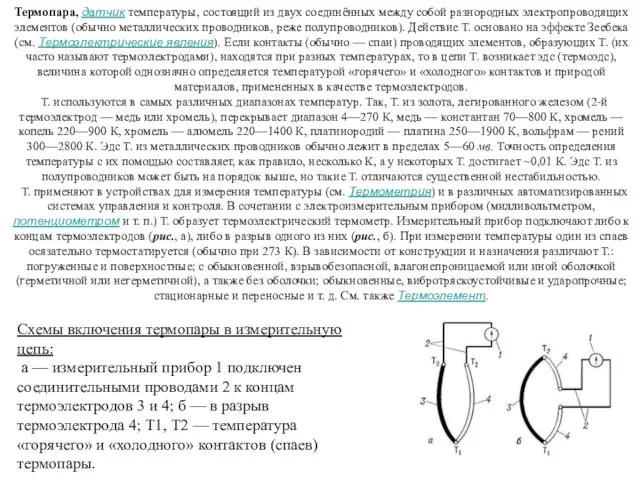

соединительными проводами 2 к концам термоэлектродов 3 и 4; б — в разрыв термоэлектрода 4; T1, Т2 — температура «горячего» и «холодного» контактов (спаев) термопары.

Термопара, датчик температуры, состоящий из двух соединённых между собой разнородных электропроводящих элементов (обычно металлических проводников, реже полупроводников). Действие Т. основано на эффекте Зеебека (см. Термоэлектрические явления). Если контакты (обычно — спаи) проводящих элементов, образующих Т. (их часто называют термоэлектродами), находятся при разных температурах, то в цепи Т. возникает эдс (термоэдс), величина которой однозначно определяется температурой «горячего» и «холодного» контактов и природой материалов, примененных в качестве термоэлектродов.

Т. используются в самых различных диапазонах температур. Так, Т. из золота, легированного железом (2-й термоэлектрод — медь или хромель), перекрывает диапазон 4—270 К, медь — константан 70—800 К, хромель — копель 220—900 К, хромель — алюмель 220—1400 К, платинородий — платина 250—1900 К, вольфрам — рений 300—2800 К. Эдс Т. из металлических проводников обычно лежит в пределах 5—60 мв. Точность определения температуры с их помощью составляет, как правило, несколько К, а у некоторых Т. достигает ~0,01 К. Эдс Т. из полупроводников может быть на порядок выше, но такие Т. отличаются существенной нестабильностью.

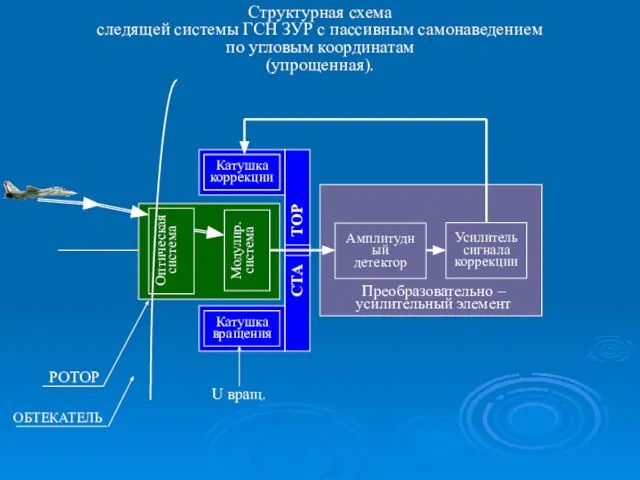

Т. применяют в устройствах для измерения температуры (см. Термометрия) и в различных автоматизированных системах управления и контроля. В сочетании с электроизмерительным прибором (милливольтметром, потенциометром и т. п.) Т. образует термоэлектрический термометр. Измерительный прибор подключают либо к концам термоэлектродов (рис., а), либо в разрыв одного из них (рис., б). При измерении температуры один из спаев осязательно термостатируется (обычно при 273 К). В зависимости от конструкции и назначения различают Т.: погруженные и поверхностные; с обыкновенной, взрывобезопасной, влагонепроницаемой или иной оболочкой (герметичной или негерметичной), а также без оболочки; обыкновенные, вибротряскоустойчивые и ударопрочные; стационарные и переносные и т. д. См. также Термоэлемент.

Steve Jobs

Steve Jobs  Картины художника Леонида Афремова

Картины художника Леонида Афремова Презентация по физикетема « Линзы »

Презентация по физикетема « Линзы » Химические вещества, улучшающие качество нефти

Химические вещества, улучшающие качество нефти Проектирование сайтов четвертого поколения Алексей Сидоренко Компания «Группа Махаон» www.machaon.ru.

Проектирование сайтов четвертого поколения Алексей Сидоренко Компания «Группа Махаон» www.machaon.ru. СЕМЕН ЗАХАРЫЧ МАРМЕЛАДОВ

СЕМЕН ЗАХАРЫЧ МАРМЕЛАДОВ Обоснование Н(М)ЦК

Обоснование Н(М)ЦК За здоровый бег

За здоровый бег Презентация problems of censorship

Презентация problems of censorship Закон Божий. Глава 18

Закон Божий. Глава 18 Презентация на тему СПИД - реальность или миф?

Презентация на тему СПИД - реальность или миф? Берегите книгу

Берегите книгу ФГОС общего образования - основа социокультурной модернизации России

ФГОС общего образования - основа социокультурной модернизации России Карточный бизнес: реалии и перспективы.

Карточный бизнес: реалии и перспективы.  Развитие лыжного спорта в Тобольском районе

Развитие лыжного спорта в Тобольском районе PHRASEOLOGY OF THE ENGLISH LANGUAGE

PHRASEOLOGY OF THE ENGLISH LANGUAGE  Лекция

Лекция Участие общественности в жизни образовательных учреждений

Участие общественности в жизни образовательных учреждений Оценка руководителей по результатам деятельности организации

Оценка руководителей по результатам деятельности организации КИНО КВИЗ

КИНО КВИЗ MadLib String Theory

MadLib String Theory 19.09-23.09

19.09-23.09 Куличная кампания 2019

Куличная кампания 2019 Автоматизация складского учета

Автоматизация складского учета Медикаменты

Медикаменты Романтизм в Английской живописи XIX века

Романтизм в Английской живописи XIX века Масленица. Русские традиции

Масленица. Русские традиции Презентация на тему Зинаида Евгеньевна Серебрякова 1884 – 1967

Презентация на тему Зинаида Евгеньевна Серебрякова 1884 – 1967