Содержание

- 2. Удельная поверхность пористой среды связана с пористостью и проницаемостью следующим соотношением: где Sy –удельная поверхность; т

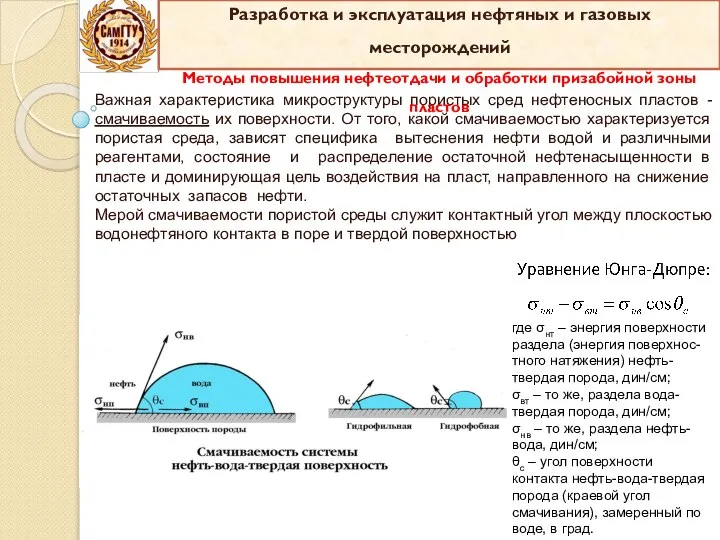

- 3. Важная характеристика микроструктуры пористых сред нефтеносных пластов - смачиваемость их поверхности. От того, какой смачиваемостью характеризуется

- 4. Реальная смачиваемость нефтегазоносных пластов не поддается прямому измерению, так как невозможно измерить контактный угол между водой

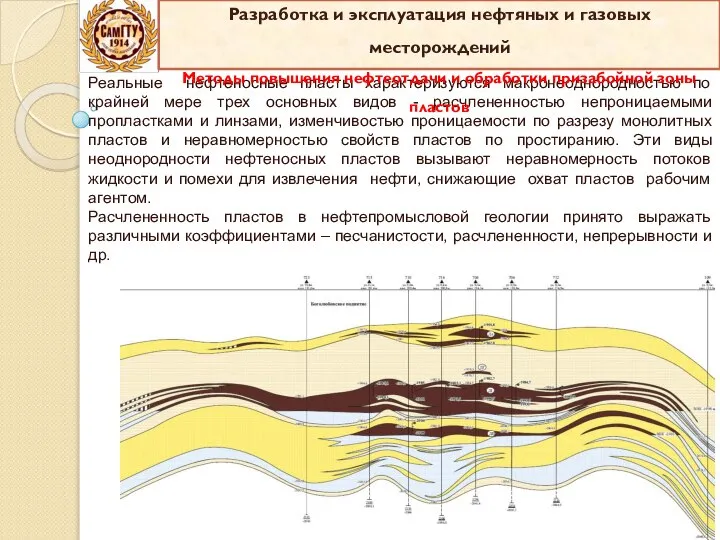

- 5. Реальные нефтеносные пласты характеризуются макронеоднородностью по крайней мере трех основных видов - расчлененностью непроницаемыми пропластками и

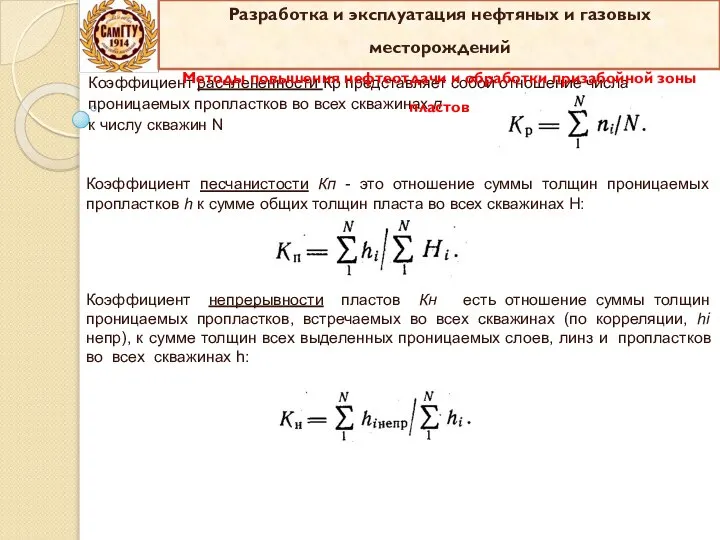

- 6. Коэффициент расчлененности Кр представляет собой отношение числа проницаемых пропластков во всех скважинах п к числу скважин

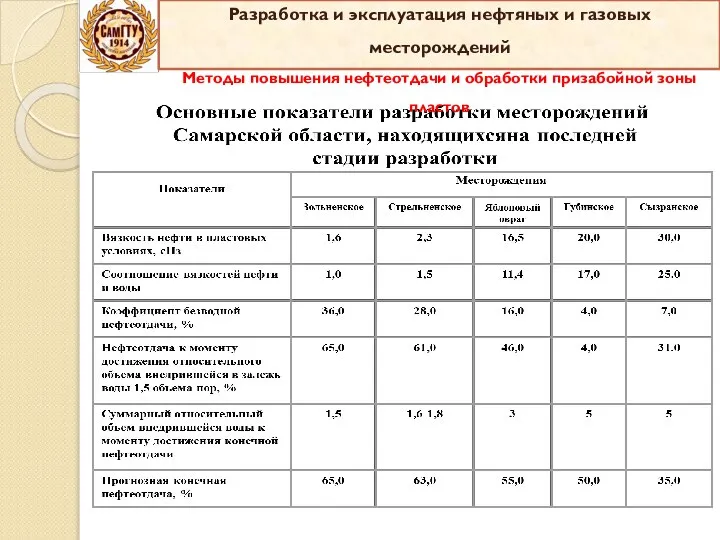

- 7. Вязкость нефти в пластовых условиях – основное свойство, определяющее ее подвижность в пористой среде. Скорость фильтрации

- 8. Начальная нефтенасыщенность пластов. Пористая среда продуктивных нефтеносных пластов изначально насыщена нефтью совместно с остаточной связанной водой.

- 9. Силы, действующие на нефтяную залежь и внутри нее: гидростатическое давление, напор контурных вод; горное давление -

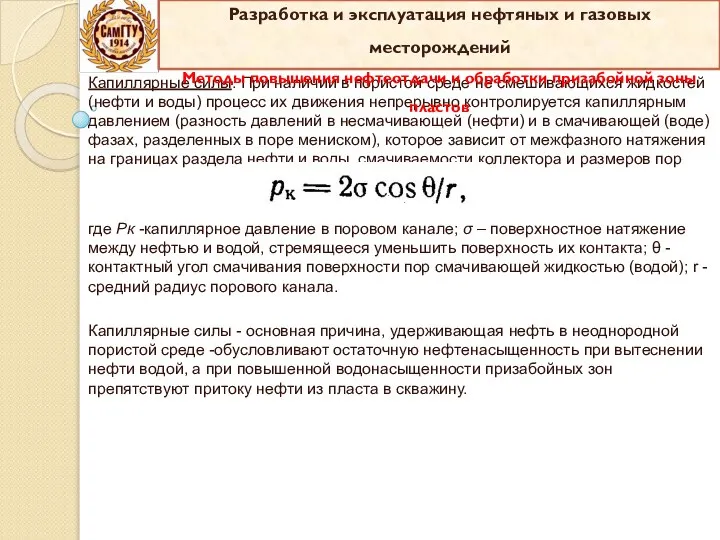

- 10. Капиллярные силы. При наличии в пористой среде не смешивающихся жидкостей (нефти и воды) процесс их движения

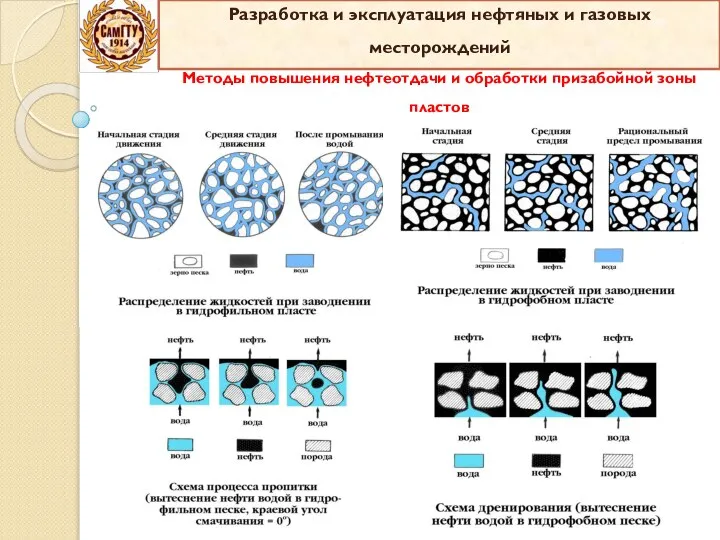

- 12. Продвижение фронта вытеснения в однородной модели пласта при Мо>50 (вязкостное языкообразование) Qн – накопленный объем добытой

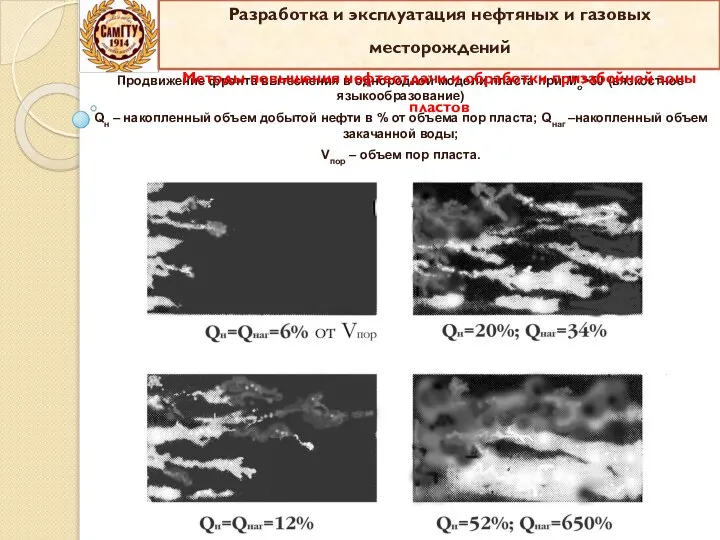

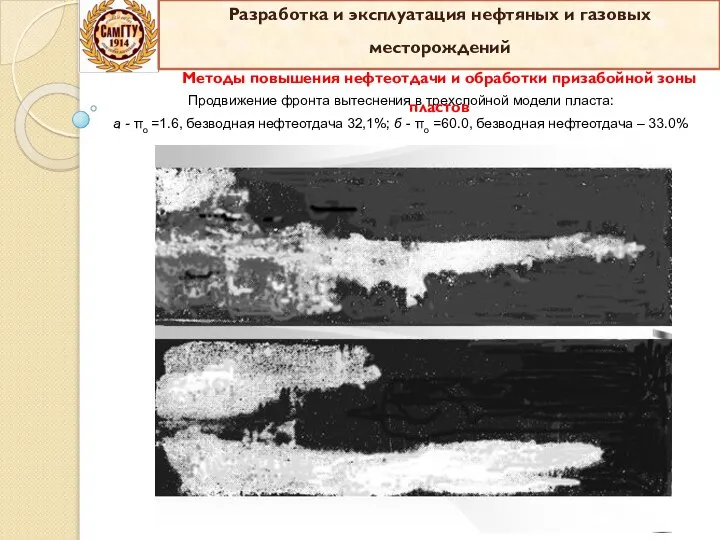

- 14. Продвижение фронта вытеснения в трехслойной модели пласта: а - πо =1.6, безводная нефтеотдача 32,1%; б -

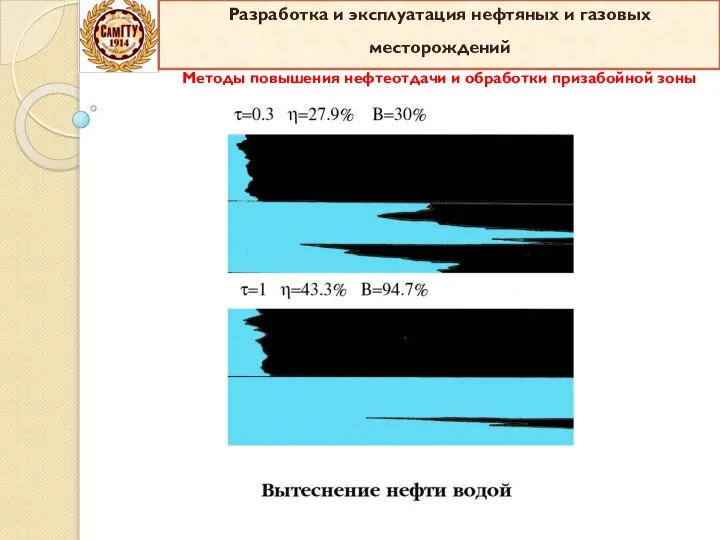

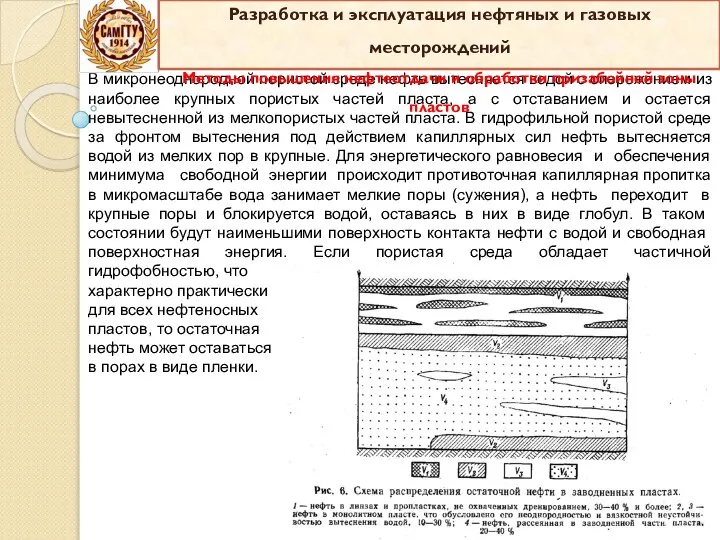

- 15. В микронеоднородной пористой среде нефть вытесняется водой с опережением из наиболее крупных пористых частей пласта, а

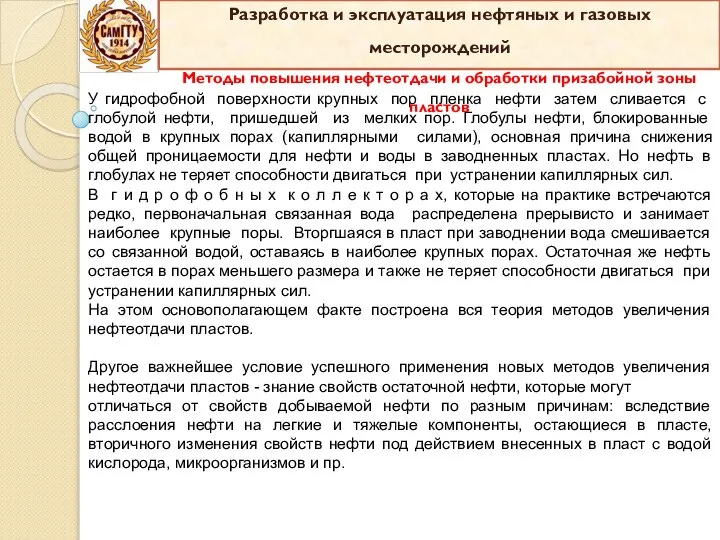

- 16. У гидрофобной поверхности крупных пор пленка нефти затем сливается с глобулой нефти, пришедшей из мелких пор.

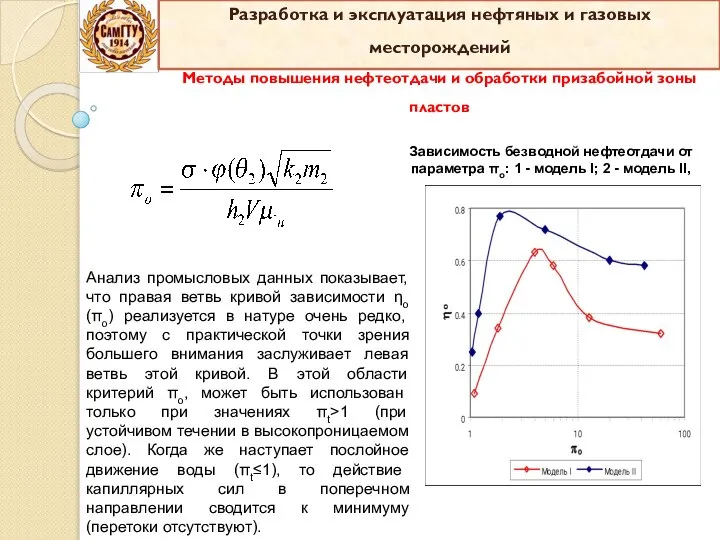

- 17. Анализ промысловых данных показывает, что правая ветвь кривой зависимости ηо(πо) реализуется в натуре очень редко, поэтому

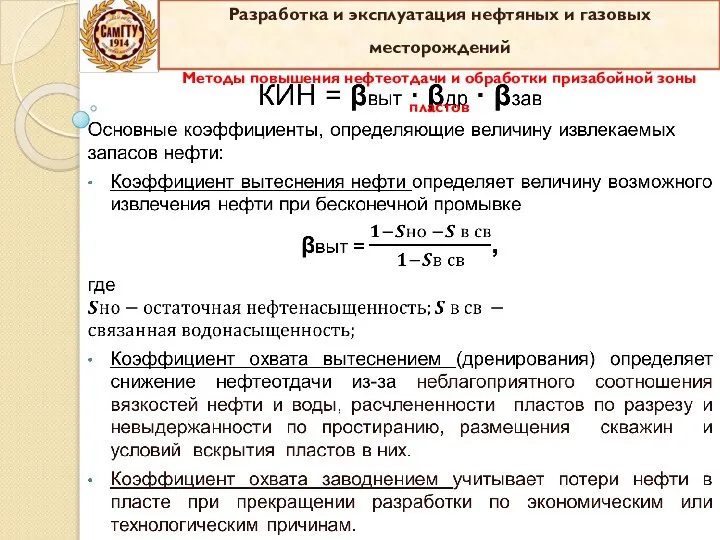

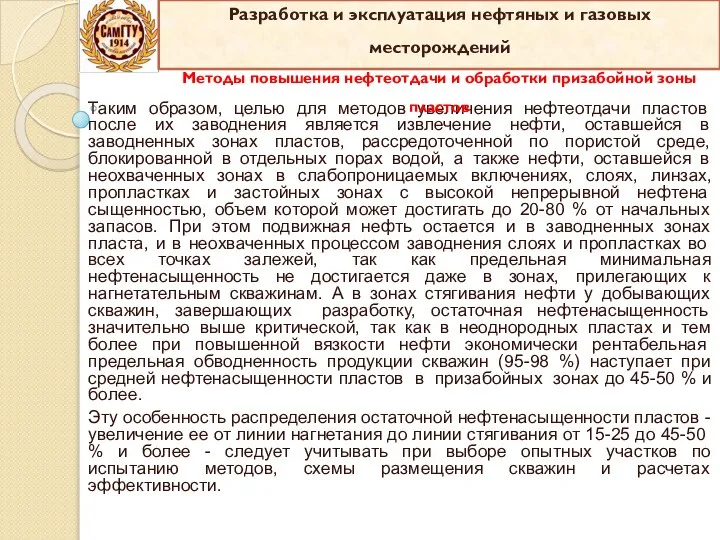

- 19. Таким образом, целью для методов увеличения нефтеотдачи пластов после их заводнения является извлечение нефти, оставшейся в

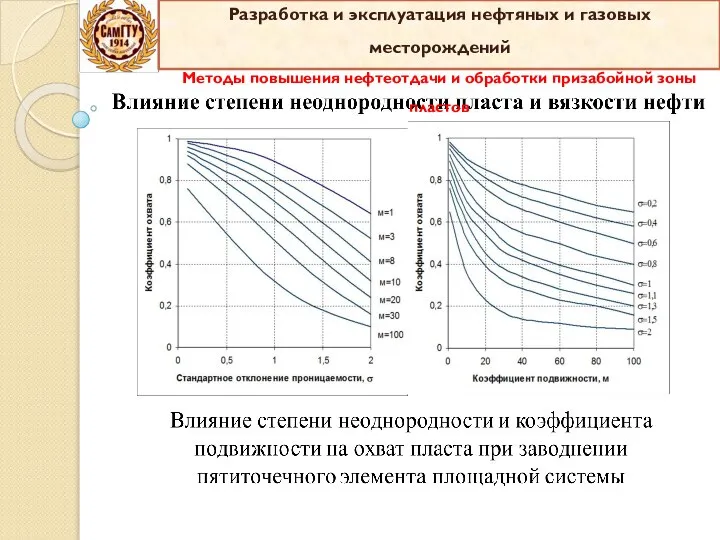

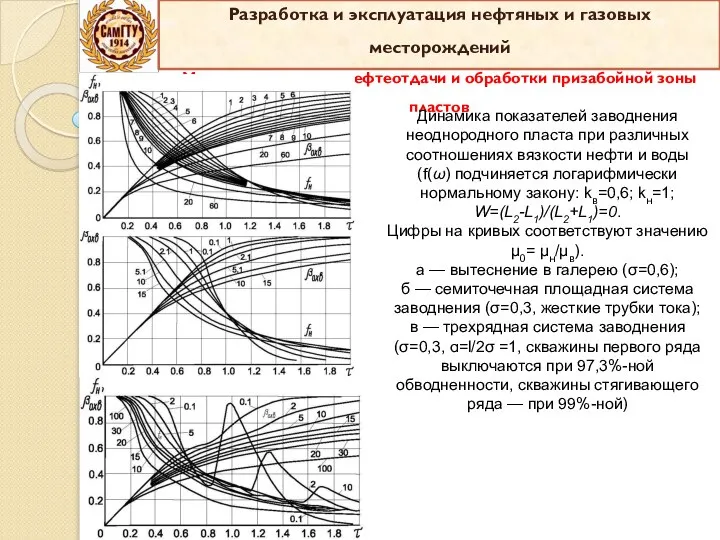

- 22. Динамика показателей заводнения неоднородного пласта при различных соотношениях вязкости нефти и воды (f(ω) подчиняется логарифмически нормальному

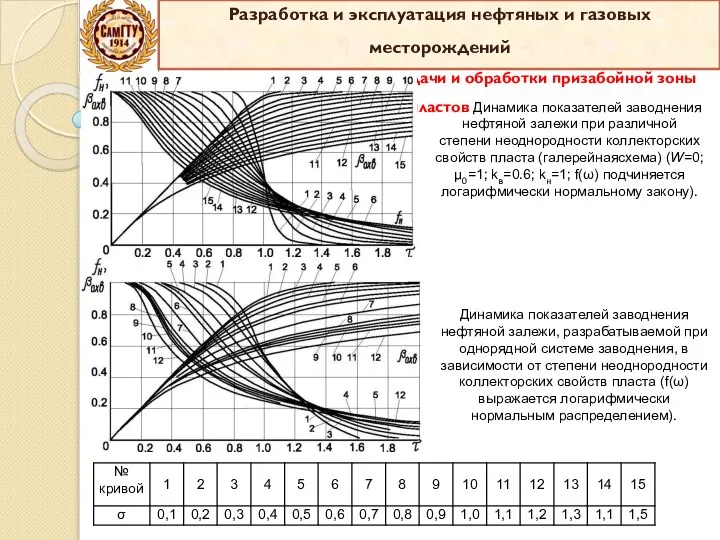

- 23. Динамика показателей заводнения нефтяной залежи при различной степени неоднородности коллекторских свойств пласта (галерейнаясхема) (W=0; µ0=1; kв=0.6;

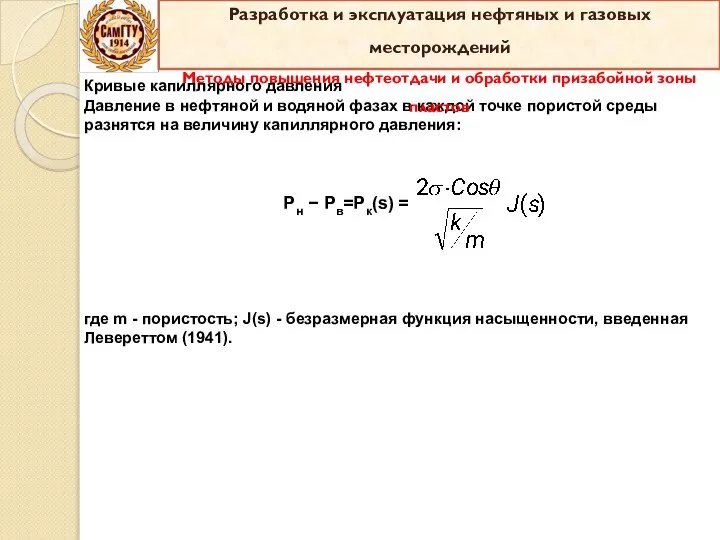

- 24. Кривые капиллярного давления Давление в нефтяной и водяной фазах в каждой точке пористой среды разнятся на

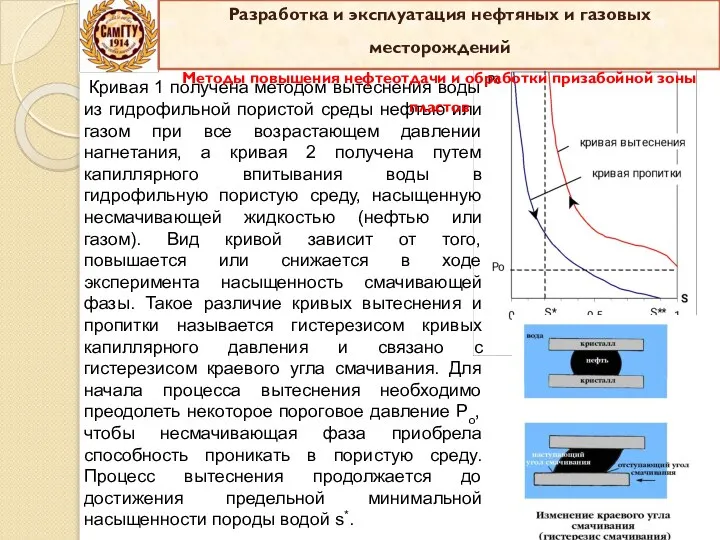

- 25. Кривая 1 получена методом вытеснения воды из гидрофильной пористой среды нефтью или газом при все возрастающем

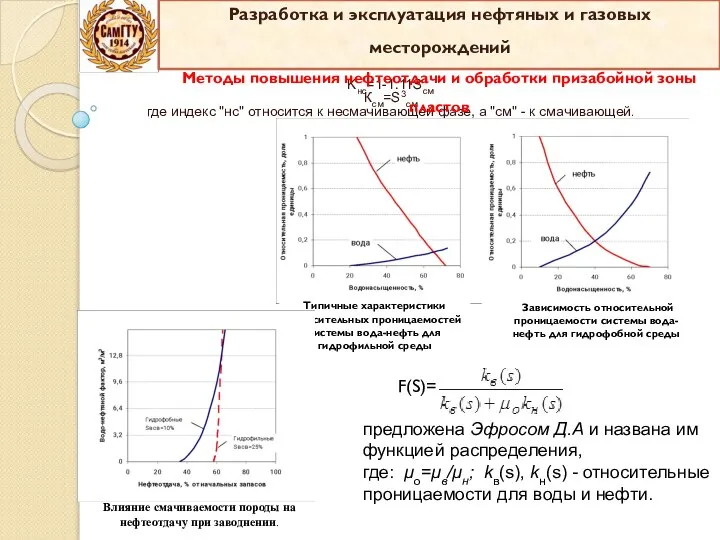

- 26. Kнс=1-1.11Sсм Ксм=S3см где индекс "нс" относится к несмачивающей фазе, а "см" - к смачивающей. Влияние смачиваемости

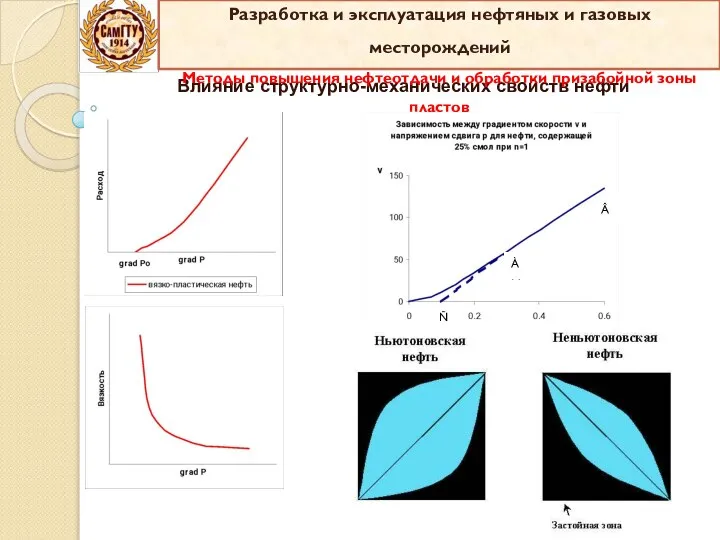

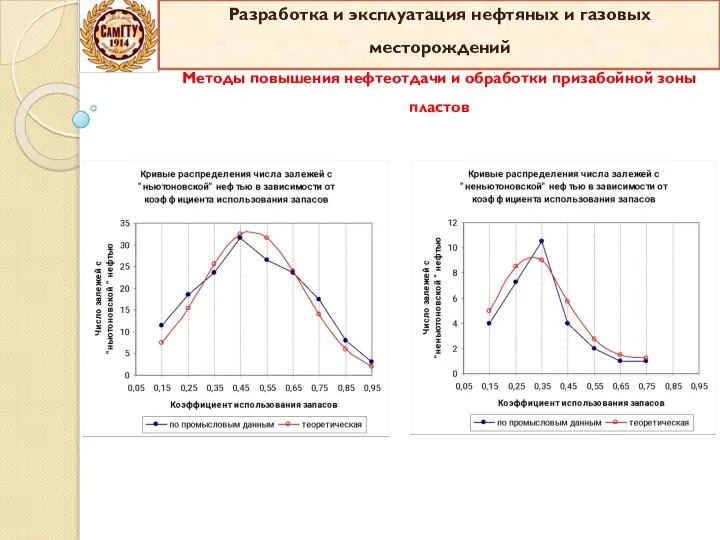

- 27. Влияние структурно-механических свойств нефти

- 30. Скачать презентацию

Подарочный сертификат на комплекс услуг медицинского центра Bioniclinic

Подарочный сертификат на комплекс услуг медицинского центра Bioniclinic Путешествие в страну Внутренний мир человека

Путешествие в страну Внутренний мир человека Высшие сахара.

Высшие сахара. Вышивка тамбурным швом

Вышивка тамбурным швом Персональный стиль

Персональный стиль Электромагнитные волны 11 класс

Электромагнитные волны 11 класс Prevention of waste

Prevention of waste Презентация на тему РАСТЕНИЯ- ЗЕЛЁНАЯ ОДЕЖДА ЗЕМЛИ

Презентация на тему РАСТЕНИЯ- ЗЕЛЁНАЯ ОДЕЖДА ЗЕМЛИ  Рисование фигур одним росчерком

Рисование фигур одним росчерком Процесс разработки ПО

Процесс разработки ПО КНДР

КНДР Темы обсуждения Эффективность обучения, и чем она отличается от результативности Традиционные формы корпоративного обучения

Темы обсуждения Эффективность обучения, и чем она отличается от результативности Традиционные формы корпоративного обучения "Мы рисуем улицу"

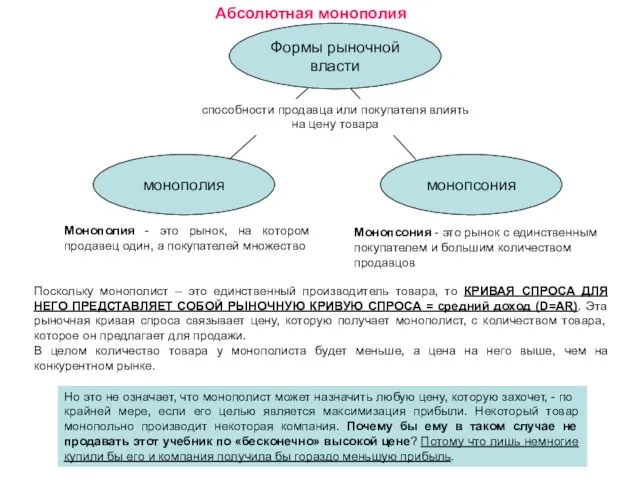

"Мы рисуем улицу" Монополия

Монополия  Материаловедение -5 класс

Материаловедение -5 класс ceee2d1a6089239879a53404b2515b09

ceee2d1a6089239879a53404b2515b09 Проект производства работ по монтажу

Проект производства работ по монтажу Стратегическое планирование

Стратегическое планирование Единый Государственный экзамен

Единый Государственный экзамен Украинцы в Саратовской области

Украинцы в Саратовской области Scouting in the World

Scouting in the World lightning

lightning  Урок физики «Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли». 10 класс. Игнатова Е.С. Учитель физики МОУ СОШ № 16 г.Кропот

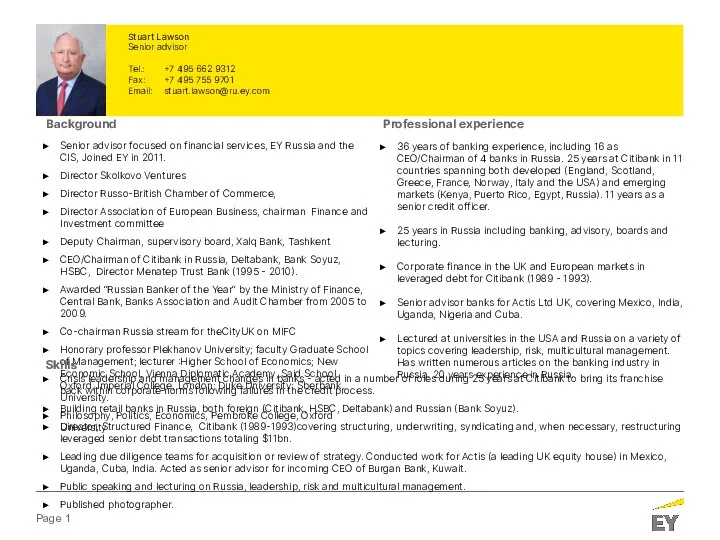

Урок физики «Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли». 10 класс. Игнатова Е.С. Учитель физики МОУ СОШ № 16 г.Кропот Stuart Lawson. Senior advisor

Stuart Lawson. Senior advisor Лингвокультурология как научная и учебная дисциплина

Лингвокультурология как научная и учебная дисциплина Актуальность социально-психологического климата диктуется запросами практики, обусловленные усилившимся в наши дни коллективны

Актуальность социально-психологического климата диктуется запросами практики, обусловленные усилившимся в наши дни коллективны Непрерывное образование в системе «колледж-ВУЗ»инновационно-образовательныйпроект

Непрерывное образование в системе «колледж-ВУЗ»инновационно-образовательныйпроект Твои права

Твои права