Содержание

- 2. План лекции: 1. Предмет и задачи микробиологии 1.1. Мир микробов и его роль в жизни человека

- 3. Наша планета состоит из неживой и живой природы. Живая природа, по Вернадскому, составляет биосферу, включающую всех

- 4. Все живые существа, обитающие на Земле, можно разделить условно на две большие группы: макромир и микромир.

- 5. Микроорганизмы – это представители живого мира, размеры которых находятся в пределах 0,01-10 мкм.

- 6. Микромир включает представителей как растительного, так и животного происхождения. К нему относятся бактерии, грибы, простейшие и

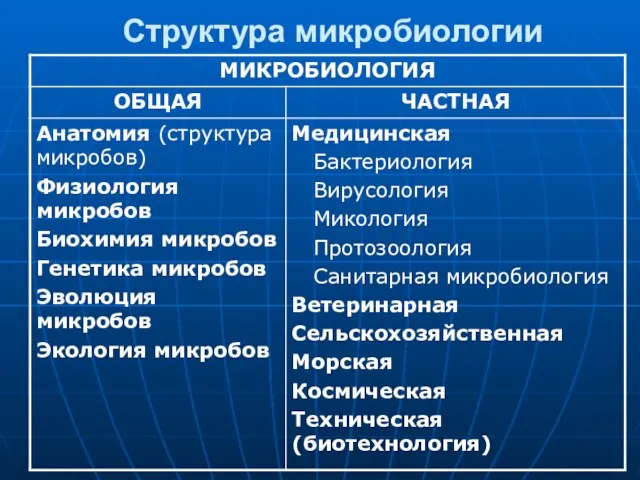

- 7. Структура микробиологии

- 8. Микробиология – наука о строении, жизнедеятельности и экологии микробов — мельчайших форм жизни растительного и животного

- 9. Медицинская микробиология изучает свойства возбудителей инфекционных болезней, т. е. строение, их физиологию, генетику, этиологию и патогенез

- 10. Микробиология связана со многими другими биологическими и медицинскими науками, прежде всего клиническими дисциплинами (инфекционные болезни, хирургия,

- 11. Микробы появились на нашей планете раньше, чем животные и человек. Доказано, что патогенные микробы, вызывавшие инфекционные

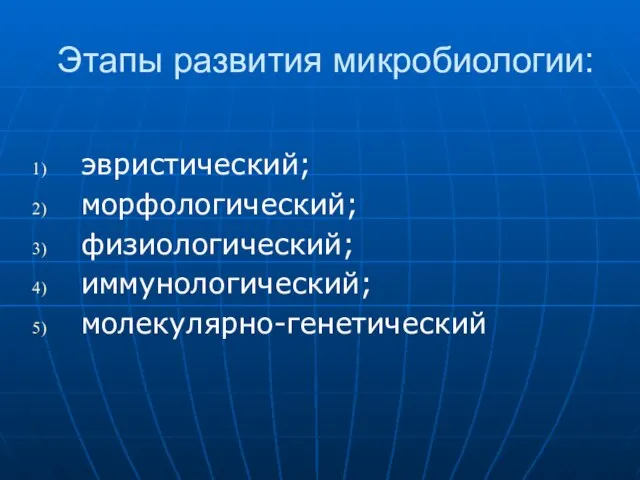

- 12. Этапы развития микробиологии: эвристический; морфологический; физиологический; иммунологический; молекулярно-генетический

- 13. Эвристический период В древности, еще до открытия микробов, не зная об их существовании, люди пользовались плодами

- 14. Только в XV—XVI вв. итальянский врач и поэт Джералимо Фракасторо (1476—1553) высказал мнение о том, что

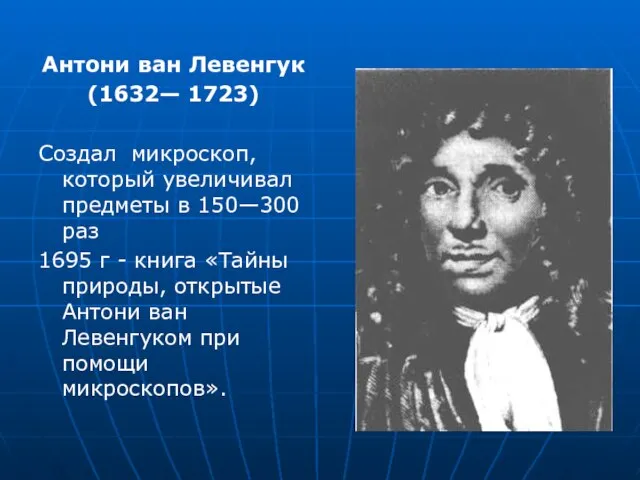

- 15. Морфологический период Этот период начинается с конца XVII — начала XVIII в., когда голландский естествоиспытатель Антоний

- 16. Левенгук создал микроскоп, который увеличивал предметы в 150—300 раз. Рассматривая все подряд (воду, налет с зубов,

- 17. Антони ван Левенгук (1632— 1723) Создал микроскоп, который увеличивал предметы в 150—300 раз 1695 г -

- 18. Таким образом, Левенгук открыл и увидел мир микробов; и это положило начало морфологическому периоду в развитии

- 19. После открытия Левенгука открывались новые бактерии, грибы, простейшие, а в конце XIX в. были открыты вирусы.

- 20. Исторически известен ряд таких же героических опытов по самозаражению материалами или культурами соответствующих возбудителей, взятыми от

- 21. Открытие все новых возбудителей инфекционных болезней продолжалось в течение XVIII—XX столетий. В конце XIX в. произошло

- 22. Открытие и появление новых видов бактерий, вирусов, грибов, простейших и изменение патогенных свойств уже известных микробов

- 23. Некоторые представители микробов вообще исчезли с нашей планеты. Так, благодаря массовой вакцинации полностью исчезла натуральная оспа,

- 24. Физиологический период С момента обнаружения микробов возник вопрос об их строении биологических свойствах, процессах жизнедеятельности, экологии

- 25. Большую роль в этот период сыграли работы французского ученого Луи Пастера (1822—1895). Он был химиком по

- 26. Л. Пастер открыл: 1) природу брожения; 2) анаэробиоз; 3) опроверг бытовавшую в его времена теорию самозарождения;

- 27. До Пастера господствовала химическая теория брожения Либиха. Пастер сделал открытие, доказав, что брожение — это биологическое

- 28. Доказательство роли микробов в ферментативных процессах брожения, гниения, разложения белков и сахаров привело Пастера к решению

- 29. Значительный вклад в развитие микробиологии в этот период внес немецкий бактериолог Роберт Кох (1843—1910), который предложил

- 30. Предложил окраску бактерий, микрофотосъемку, способ получения чистых культур, а также триаду Генле—Коха Роберт Кох (1843— 1910)

- 31. Согласно этой триаде, для доказательства роли микроба в возникновении специфической болезни необходимо три условия: 1) чтобы

- 32. Этот принцип до Коха выдвигал Генле; Кох его сформулировал и развил. В наше время триада Генле—Коха

- 33. Критерии этиологической значимости выделенной чистой культуры на современном этапе развития микробиологии. Для установления этиологической роли патогенных

- 34. Критерии этиологической роли УПМ: 1. Выделение возбудителя из исследуемого материала. Этот критерий имеет решающее значение при

- 35. 3. В сомнительных случаях необходимо повторное, в течение 12—24 ч, исследование этого же материала: выделение того

- 36. 7. Выявление прямой корреляции между чувствительностью культуры к антимикробным химиотерапевтическим препаратам и эффективностью терапии. 8. Выделение

- 37. Иммунологический период Этот период в развитии микробиологии связан прежде всего с именами французского ученого Л. Пастера,

- 38. Иммунологический период в развитии микробиологии начался со второй половины XIX в., когда перед исследователями встал вопрос

- 39. И только в конце XIX в. Л. Пастер научно обосновал принцип вакцинации и способ получения вакцин.

- 40. Пастер впервые получил из мозга больных бешенством собак, кроликов, подвергавшегося температурным воздействиям, живую аттенуированную вакцину против

- 41. За сделанные великим французом открытия на средства, собранные по международной подписке, в 1888 г. построен в

- 42. В Пастеровском институте работали такие выдающиеся ученые, как И.И. Мечников (26 лет был заместителем Л. Пастера),

- 43. Огромный вклад в развитие иммунологии внес И. И. Мечников, который обосновал учение о фагоцитозе и фагоцитах,

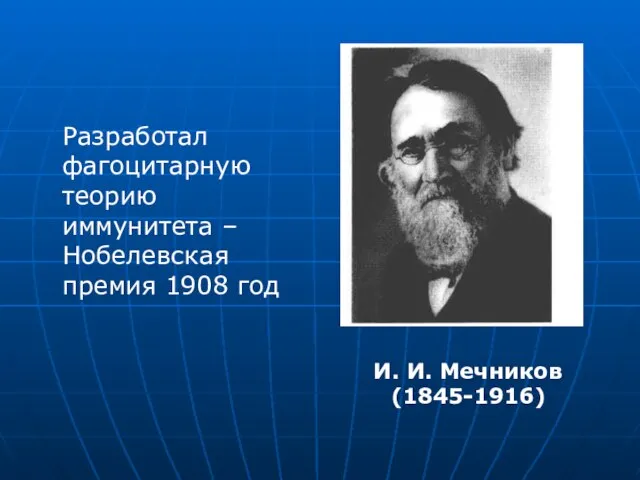

- 44. Разработал фагоцитарную теорию иммунитета – Нобелевская премия 1908 год И. И. Мечников (1845-1916)

- 45. Оппонентом И. И. Мечникова в те времена был П. Эрлих, предложивший гуморальную теорию иммунитета. Он считал,

- 46. В XХ в. были открыты основные формы реагирования иммунной системы и основные факторы иммунитета. В 1900

- 47. В это же время была изучена структура иммуноглобулинов (Р. Портер и Д. Эдельман), открыты интерферон (А.

- 48. Молекулярно-генетический период Развитие во второй половине XX в. молекулярной биологии, генетики, биотехнологии, генной и белковой инженерии,

- 49. Расшифровка генов бактерий и вирусов, их синтез позволили искусственно синтезировать рекомбинантные ДНК и получать на их

- 50. Успешно решается проблема создания синтетических вакцин на основе антигенов или их детерминант, конъюгированных с полимерными носителями

- 51. Большие успехи достигнуты в изучении системы гистосовместимости (HLA-системы), что позволило сделать значительный шаг в трансплантологии при

- 52. Современная микробиология в РФ. Отечественные ученые внесли существенный вклад в развитие микробиологии и иммунологии. Уже в

- 53. Начиная с 1920-х годов в России (в СССР) создан ряд крупных институтов микробиологического и иммунологического профиля

- 54. Многие институты, занимающиеся проблемами микробиологии и иммунологии, созданы также в системе Министерства здравоохранения РФ. Среди них—

- 55. Институты Российской АН: Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина — Ю. А. Овчинникова, Институт микробиологии в

- 56. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ИМ. Г.К. СКРЯБИНА РАН

- 57. Крупные ученые второй половине XX в. в нашей страны и мира: Л. А. Зильбер — основоположник

- 58. В. Д. Тимаков — известный своими трудами по L-формам бактерий, возглавлявший Президиум Академии медицинских наук СССР;

- 59. А.А. Смородинцев — автор гриппозной, паротитной, коревой и полиомиелитной вакцин; Г.В. Выгодчиков — крупный ученый в

- 60. Значение микробиологии в медицинской практике Микробиология и иммунология занимают в медицине промежуточное положение между фундаментальными, теоретическими

- 62. Скачать презентацию

История чемпионатов Европы по футболу

История чемпионатов Европы по футболу Природа и проблемы Байкала

Природа и проблемы Байкала ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ Волхвы и маги

Волхвы и маги The Concept - Концепция Super Budget Hotel – Супер Бюджетной Гостиницы Clean, consistent, safe, low cost Чистота, постоянство, безопасность, низкая цена.

The Concept - Концепция Super Budget Hotel – Супер Бюджетной Гостиницы Clean, consistent, safe, low cost Чистота, постоянство, безопасность, низкая цена. История украшений

История украшений  Английский вокруг нас (11 класс)

Английский вокруг нас (11 класс) Муниципальный автоматизированный комплекс «МАК»Размещение заказов города Нижний Тагил с 01.07.2011 запущен в промышленную эксплуат

Муниципальный автоматизированный комплекс «МАК»Размещение заказов города Нижний Тагил с 01.07.2011 запущен в промышленную эксплуат Тема: Имя прилагательное(итоговое повторение) 6 классЗадачи: обобщение и систематизация знаний по теме;развитие мышления учащи

Тема: Имя прилагательное(итоговое повторение) 6 классЗадачи: обобщение и систематизация знаний по теме;развитие мышления учащи Закон всемирного тяготения (10 класс)

Закон всемирного тяготения (10 класс) М.Ю. Лермонтов. Биография. Ранняя лирика

М.Ю. Лермонтов. Биография. Ранняя лирика Презентация на тему От метапредметного обучения к метапредметным результатам

Презентация на тему От метапредметного обучения к метапредметным результатам  Нагрузки и воздействия

Нагрузки и воздействия Учебный проект на тему «Эффективные коммуникации - основа успеха организации»

Учебный проект на тему «Эффективные коммуникации - основа успеха организации» Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования

Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования Программа «Paint»

Программа «Paint» В мире животных

В мире животных The balance sheet

The balance sheet Prezentatsia_Kornaeva

Prezentatsia_Kornaeva Права человека и гражданина

Права человека и гражданина Презентация к уроку литературы.5 класс.Александр Сергеевич Пушкин.

Презентация к уроку литературы.5 класс.Александр Сергеевич Пушкин. Некрасов Николай Алексеевич

Некрасов Николай Алексеевич Приближенные значения чисел. Округление чисел

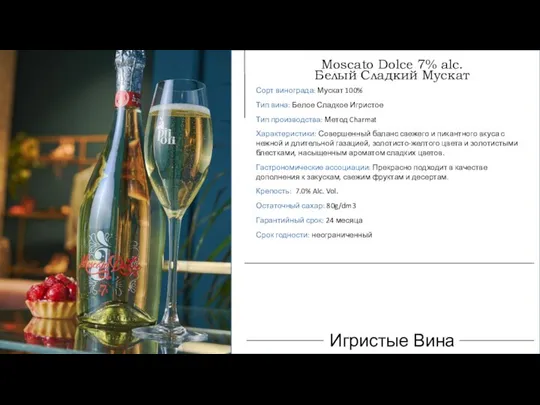

Приближенные значения чисел. Округление чисел Игристые вина

Игристые вина Образ Санкт-Петербурга в произведениях Достоевского

Образ Санкт-Петербурга в произведениях Достоевского 21 февраля - День родного языка

21 февраля - День родного языка Этикет театра

Этикет театра Эмблема ООН

Эмблема ООН