Содержание

- 2. Основы гносеологии были заложены в античной философии. Так, рассматривая познание, Демокрит выделял знание «темное» (чувственное) и

- 3. В Средние века основные усилия гносеологии были направлены на обоснование существования Бога как некоей высшей причины,

- 4. Марксизм рассматривает познание как особый вид духовной деятельности человека, глубоко социальный по своей сути. Познание тесно

- 5. Абсолютная истина - это полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования, знание, не опровергаемое, а только

- 6. Объективная истина имеет три аспекта: 1) собственное бытие; 2) ценность для морали и для практики человека;

- 7. Разумеется, этот критерий тоже не абсолютен. Практика носит всегда конкретно - исторический характер, развивается, совершенствуется, конкретизируется.

- 9. Скачать презентацию

Слайд 2 Основы гносеологии были заложены в античной философии. Так, рассматривая познание, Демокрит выделял

Основы гносеологии были заложены в античной философии. Так, рассматривая познание, Демокрит выделял

знание «темное» (чувственное) и «истинное» (рациональное). Сама же истина, подчеркивал философ, «скрыта в глубине, она лежит на дне морском». Прийти к ней сможет далеко не каждый человек, а лишь мудрец. Сократ поднимал и решал вопрос о методах получения истинного знания. К таковым он относил прежде всего диалектику как искусство ведения спора, научной дискуссии. Наиболее совершенную по тем временам теорию познания создал Аристотель. Он осмысливал познавательный процесс с помощью понятий «истина» и «заблуждение». Истина рассматривалась им как знание, которое соответствует вещам, а в заблуждении Аристотель видел искажение истины. Этот греческий мыслитель разработал также логику - науку о способах и формах правильного мышления. Он выделил субъект и объект познания, отчетливо сформулировал основной вопрос гносеологии как вопрос об истине. Другой известный философ из Греции - Платон - рассуждал о природе знания. С его точки зрения, знание - это «тень идеи», воспоминание бессмертной души о том, что было в ней раньше. В античной философии появился и скептицизм, который ставил под сомнение возможность познаваемости человеком мира.

Слайд 3 В Средние века основные усилия гносеологии были направлены на обоснование существования Бога

В Средние века основные усилия гносеологии были направлены на обоснование существования Бога

как некоей высшей причины, истока всех вещей. В философии выдвигался и соответствующий лозунг: знать, чтобы верить в Бога. Тем самым провозглашалась «служебная» роль разума по отношению к религиозной вере.

Философия эпохи Возрождения считала, что целью разума является обнаружение растворенной в природе некоей «божественности». Познание соответственно рассматривалось ими как динамичный и бесконечный процесс.

В философии Нового времени в центр внимания выдвинулся вопрос о методе (способе) исследования и формах существования знания. В научном знании стали видеть важнейшее условие подчинения человеком природного мира своей практической власти и расширения своей свободы (Ф. Бэкон, Б. Спиноза). В гносеологии большое место занимала борьба рационализма (Р. Декарт) и сенсуализма (Д. Локк), по-разному трактовавших источники и природу знания, формы его существования.

Немецкая классическая философия в лице И. Канта пыталась решать проблему познавательных способностей и возможностей человека. Кант выделял чувственность, рассудок и разум. Философ полагал, что в ходе познания возникают непримиримые противоречия разума, и это открывает дорогу вере.

Философия эпохи Возрождения считала, что целью разума является обнаружение растворенной в природе некоей «божественности». Познание соответственно рассматривалось ими как динамичный и бесконечный процесс.

В философии Нового времени в центр внимания выдвинулся вопрос о методе (способе) исследования и формах существования знания. В научном знании стали видеть важнейшее условие подчинения человеком природного мира своей практической власти и расширения своей свободы (Ф. Бэкон, Б. Спиноза). В гносеологии большое место занимала борьба рационализма (Р. Декарт) и сенсуализма (Д. Локк), по-разному трактовавших источники и природу знания, формы его существования.

Немецкая классическая философия в лице И. Канта пыталась решать проблему познавательных способностей и возможностей человека. Кант выделял чувственность, рассудок и разум. Философ полагал, что в ходе познания возникают непримиримые противоречия разума, и это открывает дорогу вере.

Слайд 4 Марксизм рассматривает познание как особый вид духовной деятельности человека, глубоко социальный по

Марксизм рассматривает познание как особый вид духовной деятельности человека, глубоко социальный по

своей сути. Познание тесно увязывается им с практикой человека и человечества. Полагается, что окружающий человека мир можно не только познать, но и практически преобразовать, привести его в соответствие со своим идеалом.

В истории философии сформировался и агностицизм - течение, сторонники которого либо сомневались, либо полностью отрицали возможность получения человеком достоверных знаний о мире. Его представители не отрицают ни наличия у человека способности к познанию, ни сам процесс познания, но они ограничивают познавательные возможности человека. Агностик полагает, что «пути господни неисповедимы», «чужая душа - потемки», «чем больше познаем - тем меньше знаем».

2. Истина есть процесс адекватного (верного, правильного) отражения действительности в сознании человека. Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты.

В объективной истине отражается реальное положение вещей, мир, как он существует вне и независимо от нашего сознания. В этом смысле можно сказать, что объективная истина не зависит ни от человека, ни от человечества. Но в самой по себе действительности истин нет. Истиной характеризуется лишь наши познавательные образы, наше знание о действительности. Поэтому истина и субъективна.

В истории философии сформировался и агностицизм - течение, сторонники которого либо сомневались, либо полностью отрицали возможность получения человеком достоверных знаний о мире. Его представители не отрицают ни наличия у человека способности к познанию, ни сам процесс познания, но они ограничивают познавательные возможности человека. Агностик полагает, что «пути господни неисповедимы», «чужая душа - потемки», «чем больше познаем - тем меньше знаем».

2. Истина есть процесс адекватного (верного, правильного) отражения действительности в сознании человека. Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты.

В объективной истине отражается реальное положение вещей, мир, как он существует вне и независимо от нашего сознания. В этом смысле можно сказать, что объективная истина не зависит ни от человека, ни от человечества. Но в самой по себе действительности истин нет. Истиной характеризуется лишь наши познавательные образы, наше знание о действительности. Поэтому истина и субъективна.

Слайд 5 Абсолютная истина - это полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования, знание,

Абсолютная истина - это полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования, знание,

не опровергаемое, а только дополняемое и развиваемое, последующим развитием науки. Такие истины нам, естественно, недоступны. Абсолютная истина - это некоторый идеал, к которому безусловно нужно стремиться, но достичь и удостовериться в котором невозможно. В реальном своем выражении абсолютная истина есть понятие потенциальной бесконечности человеческого познания мира, предел, к которому стремится наше знание. К абсолютным истинам нередко относят «вечные» или «окончательные» истины, истины факта (даты рождения, смерти и т.п.).

Понятие «относительная истина» служит для обозначения конечных, ограниченных моментов человеческого познания мира, приблизительности и несовершенства наших знаний о действительности, определенных ступеней или порядков углубления в ее неисчерпаемую сущность. Относительная истина зависит от реальных исторических условий своего времени. Разница между абсолютной и относительной истиной - лишь в степени точности и полноты отражения действительности. Абсолютная и относительная истины на самом деле - неразрывные аспекты истины объективной.

Понятие «относительная истина» служит для обозначения конечных, ограниченных моментов человеческого познания мира, приблизительности и несовершенства наших знаний о действительности, определенных ступеней или порядков углубления в ее неисчерпаемую сущность. Относительная истина зависит от реальных исторических условий своего времени. Разница между абсолютной и относительной истиной - лишь в степени точности и полноты отражения действительности. Абсолютная и относительная истины на самом деле - неразрывные аспекты истины объективной.

Слайд 6 Объективная истина имеет три аспекта:

1) собственное бытие;

2) ценность для морали и для

Объективная истина имеет три аспекта:

1) собственное бытие;

2) ценность для морали и для

практики человека;

3) истина связана с практикой.

Важно обратить внимание на конкретность истины. Абстрактной истина не бывает. Истина всегда «приписана» к определенному месту и времени. Конкретность истины следует понимать также и как нарастание ее единства за счет выявления и синтеза все новых и новых (многочисленных и разнообразных) ее сторон.

Критерий истины - средство проверки истинности или ложности того или иного утверждения, гипотезы, теоретического построения и т. п. Проблема критерия истины до конца не разрешена.

Критерии истины делятся на внешние и внутренние.

В качестве внешних критериев выделяют практику (диалектический материализм), полезность (прагматизм), самосогласованность (или когеренцию).

Но главным, решающим критерием истины (впервые введенным в таком качестве марксизмом) является практика, т.е. материальная предметно - чувственная деятельность человека, направленная на реальное преобразование мира - природного и социального. Истинность научных теорий окончательно проверяется на практике теми или иными способами (непосредственно с помощью эксперимента или опосредованно - путем логического доказательства на основе практической проверки исходных положений данной теории). Развивающаяся общественная практика может полностью подтвердить или опровергнуть то или иное человеческое представление.

3) истина связана с практикой.

Важно обратить внимание на конкретность истины. Абстрактной истина не бывает. Истина всегда «приписана» к определенному месту и времени. Конкретность истины следует понимать также и как нарастание ее единства за счет выявления и синтеза все новых и новых (многочисленных и разнообразных) ее сторон.

Критерий истины - средство проверки истинности или ложности того или иного утверждения, гипотезы, теоретического построения и т. п. Проблема критерия истины до конца не разрешена.

Критерии истины делятся на внешние и внутренние.

В качестве внешних критериев выделяют практику (диалектический материализм), полезность (прагматизм), самосогласованность (или когеренцию).

Но главным, решающим критерием истины (впервые введенным в таком качестве марксизмом) является практика, т.е. материальная предметно - чувственная деятельность человека, направленная на реальное преобразование мира - природного и социального. Истинность научных теорий окончательно проверяется на практике теми или иными способами (непосредственно с помощью эксперимента или опосредованно - путем логического доказательства на основе практической проверки исходных положений данной теории). Развивающаяся общественная практика может полностью подтвердить или опровергнуть то или иное человеческое представление.

Слайд 7 Разумеется, этот критерий тоже не абсолютен. Практика носит всегда конкретно - исторический

Разумеется, этот критерий тоже не абсолютен. Практика носит всегда конкретно - исторический

характер, развивается, совершенствуется, конкретизируется. И то, что недоступно ей сегодня, может стать доступным завтра. Кроме того, практика может быть искаженной. Кроме того, неясен пока сам механизм работы практического критерия истины. Однако более точного и надежного критерия, чем практика, у людей просто нет.

Если внешних критериев недостаточно, говорят о внутренних критериях. 1) критерий логики: по свойству непротиворечивости; 2) эстетический критерий; 3) критерий экономности мыслей; 4) симметричности; 5) научной рациональности.

3. Работа врача начинается с диагностики. Наблюдение, оценка выявляемых симптомов и умозаключение - таковы обязательные ступени на пути к распознаванию болезней и постановке диагноза. В соответствии с этим содержание диагностики можно разделить на несколько разделов. Первый включает методы наблюдения и обследования больного - врачебная диагностическая техника. Второй посвящен изучению симптомов, обнаруживаемых исследованием, - семиология, или семиотика. В третьем выясняются особенности мышления врача при построении диагностических заключений - методика диагноза. Первые два раздела подробно разработаны и составляют основное содержание руководств по диагностике. Третьему разделу диагностического процесса - логике врачебного мышления - уделяется значительно меньше внимания.

Если внешних критериев недостаточно, говорят о внутренних критериях. 1) критерий логики: по свойству непротиворечивости; 2) эстетический критерий; 3) критерий экономности мыслей; 4) симметричности; 5) научной рациональности.

3. Работа врача начинается с диагностики. Наблюдение, оценка выявляемых симптомов и умозаключение - таковы обязательные ступени на пути к распознаванию болезней и постановке диагноза. В соответствии с этим содержание диагностики можно разделить на несколько разделов. Первый включает методы наблюдения и обследования больного - врачебная диагностическая техника. Второй посвящен изучению симптомов, обнаруживаемых исследованием, - семиология, или семиотика. В третьем выясняются особенности мышления врача при построении диагностических заключений - методика диагноза. Первые два раздела подробно разработаны и составляют основное содержание руководств по диагностике. Третьему разделу диагностического процесса - логике врачебного мышления - уделяется значительно меньше внимания.

- Предыдущая

История дифференциального исчисленияСледующая -

Карта города со спутника Cum realizăm un eseu filosofic

Cum realizăm un eseu filosofic Ненаучное познание. Социальное познание. Самопознание

Ненаучное познание. Социальное познание. Самопознание Мораль и нравственность

Мораль и нравственность Поведенческая экономика и новый патернализм

Поведенческая экономика и новый патернализм Принципы научного исследования

Принципы научного исследования Познание мира. Часть 2

Познание мира. Часть 2 Наблюдение, измерение, описание и их роль в научном исследовании

Наблюдение, измерение, описание и их роль в научном исследовании Деятельность как способ существования людей. Деятельность людей и её многообразие

Деятельность как способ существования людей. Деятельность людей и её многообразие Учение о морали Гегеля и Фейербаха: свобода или счастье?

Учение о морали Гегеля и Фейербаха: свобода или счастье? Становление философии из мифологии

Становление философии из мифологии Философия И.Канта

Философия И.Канта sfera_duxovnoy_gisni

sfera_duxovnoy_gisni Ф. Бэкон. Рене Декарт

Ф. Бэкон. Рене Декарт Понятие мораль

Понятие мораль lektsia_3_Filosofia_antichnosti

lektsia_3_Filosofia_antichnosti Развитие обществознания в XX веке

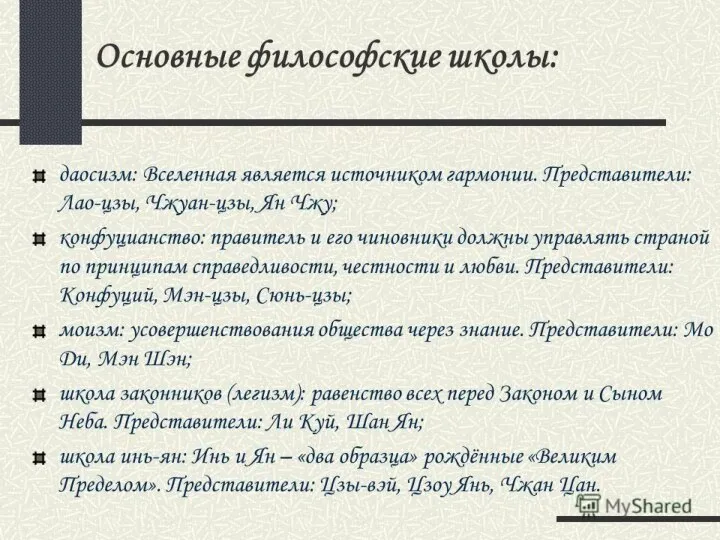

Развитие обществознания в XX веке Основные философские школы

Основные философские школы Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях (продолжение)

Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях (продолжение) Иеромонах Варфоломей (Минин). Мировоззрение и наука

Иеромонах Варфоломей (Минин). Мировоззрение и наука Философия здоровья

Философия здоровья Инсталляция Шри Шри Панча таттвы

Инсталляция Шри Шри Панча таттвы Философия средних веков Востока и Запада

Философия средних веков Востока и Запада Понятие, как форма мысли

Понятие, как форма мысли Тема любви в философии

Тема любви в философии Становление классической науки. (Тема 7)

Становление классической науки. (Тема 7) Происхождение философии

Происхождение философии Тесты для экзамена по философии

Тесты для экзамена по философии Ценности нашей жизни

Ценности нашей жизни