Слайд 2Наука как процесс познания

Элементами научного знания являются

факты,

законы, закономерности,

теории,

научные картины мира.

Слайд 3

Основные структуры научного знания

Научное понятие

Представление - связано с чувственной составляющей сознания.

Понятие

— это минимальная логическая форма представления знаний.

Понятие и представление

Понятие относится к сугубо когнитивному плану.

Слайд 4Научное понятие

Понятие имеет содержание и объем.

Содержание - это смысловая сторона понятия. Содержание

- это то, что понимается участниками речевого взаимодействия при использовании того или иного понятия.

Объем - это фактическая сторона понятия. Объем понятия - это класс предметов, которые характеризуются данным понятием.

Слайд 5Научный закон

Научный закон - важнейшая составляющая научного знания. Научный закон репрезентирует знание

в предельно концентрированном виде.

Закон входит в состав теории, в общий теоретический контекст.

Формулировка закона осуществляется в специальном языке той или иной научной дисциплины и опирается на базисные положения в виде совокупности тех условий, при которых закон выполняется.

Закон является частью целой теории и не может быть вырван из своего теоретического контекста.

Слайд 6Научный закон

Научный закон - это научное утверждение, имеющее универсальный характер и описывающее

в концентрированном виде важнейшие аспекты изучаемой предметной области.

Имеет две стороны:

Объективная (онтологическая) сторона научного закона. Научным законом называют устойчивое, сущностное отношение между элементами реальности.

Операционально-методологическая сторона научного закона. С операциональной стороны закон можно рассматривать как хорошо подтвержденную гипотезу.

Слайд 7Наука

Естественные и гуманитарные науки

Уровни методологии и методы исследования в естественных и

гуманитарных науках:

философские

общенаучные

конкретнонаучные

технологический (конкретные методики и техники исследования)

Э.Г. Юдин

Слайд 8Наука

Научные методы

Методы научного познания делятся на четыре слоя, или «этажа» по

степени общности их применения :

предельно общие (философские);

общенаучные;

частнонаучные;

специальные методики (в рамках конкретной науки).

Слайд 9Философский уровень познания

Метафизика

МЕТАФИЗИКА (греч. – μετὰ τὰ φυσικά – то, что после физики)

– философское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще или какого-либо типа бытия.

Исследование природы и устройства (структуры) мира.

Слайд 10Метафизика

Метафизика имеет три основных значения:

философия как наука о всеобщем, исходным прообразом которой

было учение Аристотеля;

особая философская наука – онтология, учение о бытии как таковом, независимо от его частных выводов и отвлечений от вопросов теории и логики познания;

философский способ познания (мышления) и действия, противостоящий диалектическому методу как своему антиподу. Самая характерная, существенная черта метафизики – односторонность , абсолютизация одной из сторон процесса познания.

! Задачей метафизики является создание картины мира, тех или иных моделей реальности, онтологических схем на основании обобщения частнонаучного знания;

Слайд 11Диалектика

ДИАЛЕКТИКА (греч. διαλεκτική – искусство вести беседу, спор) – логическая форма и всеобщий

способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия его мыслимого содержания.

Слайд 12Диалектика

Законы диалектики:

отрицание отрицания;

единство и борьба противоположностей;

переход из количества в качество.

категории диалектики -

универсальные формы человеческого мышления

Базовые категории: «причина — следствие», «случайность — необходимость», «возможность — действительность» и др.

Слайд 13Диалектика

Исторически философское познаниесреди бесконечного многообразия связей реального мира выделяло различные типы всеобщих

связей:

«Единичное – общее», «многое – единое», «сходство – различие», «качество – количество», «простое – сложное», «часть – целое», «конечное – бесконечное», «форма – содержание» и другие.

Слайд 14Диалектика

К основным принципам диалектики

исследователи относят:

принцип историзма,

принцип всеобщей связи,

принцип системности,

принцип причинности.

Слайд 15Синергетика Герман Хакен

Синергетика – теория самоорганизации и развития отдельных целостных систем любого

происхождения – природных, социальных, когнитивных (познавательных).

Основные понятия синергетики – “порядок", “хаос", “нелинейность”, “неопределенность", “нестабильность”, "диссипативные структуры", “бифуркация” и др.

Синергетические понятия тесно связаны и переплетаются с рядом философских категорий, особенно таких, как “бытие", “развитие", “становление", “время", “целое", “случайность", “возможность” и т. д.

Критический момент неустойчивости, когда сложная система осуществляет выбор дальнейшего пути эволюции, называют точкой бифуркации.

Диссипативные структуры – это устойчивые пространственно неоднородные структуры, возникающие в результате развития неустойчивостей в однородной неравновесной диссипативной среде.

И. Пригожин (I. Prigogine).

Слайд 16Герменевтика

«Герменевтика» (от гр. hermeneia — «толкование, объяснение») учение, в рамках которого понимание

рассматривается как особая методологическая процедура, как систематически развернутое вхождение в изучаемые культурно-исторические образования.

Фридрих Шлейермахер (1768-1834) внес вклад в становление герменевтики как общей теории понимания и интерпретации вообще.

Слайд 17Феноменология

ФЕНОМЕНОЛО́ГИЯ (букв. – учение о феноменах), одно из направлений в философии 20 в.

Основатель – Эдмунд

Гуссерль

Слайд 18Общенаучный уровень познания

К общенаучным относятся такие понятия, как “информация", “модель”, “структура", “функция",

“система", “элемент”, “вероятность”, “оптимальность”.

Общенаучные методы исследования классифицируются по степени общности и сфере действия.

Общенаучные методы выступают в качестве своеобразной промежуточной методологии между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных наук.

К числу общенаучных методов относятся системный, структурно-функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация и др.

На основе общенаучных понятий и концепций формируются соответствующие методы и принципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие философии со специальнонаучным знанием и его методами.

Слайд 19Общенаучные методы познания

В структуре общенаучной методологии чаще всего выделяют три уровня методов

и приемов научного исследования:

методы эмпирического исследования – наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение;

методы теоретического исследования – моделирование, формализация, идеализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному и др.;

общелогические методы научного исследования – анализ и синтез, индукция, дедукция и аналогия, абстрагирование, обобщение, идеализация, формализация, вероятностно-статистические методы, системный подход и др.

Слайд 20Конкретно-научный уровень познания

Конкретно-научные или частнонаучные методы исследования. Определяются прежде

всего специфическим характером самой

научной области знания (отдельных форм движения материи).

Каждая наука, имея свой особый предмет и свои теоретические принципы, применяет свои особые методы, вытекающие из того или иного понимания сущности ее объекта.

Частнонаучную методологию чаще всего определяют как совокупность методов, принципов и приемов исследования, применяемых в той или иной науке. К ним обычно относят механику, физику, химию, геологию и др.

Слайд 21Методологические подходы

Системный подход (Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин). Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса - педагог и учащийся, содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учёт взаимосвязи компонентов.

Слайд 22Методологические подходы

Личностный подход (Ш.А. Амонашвилли, И.А. Зимняя, К. Роджерс и др.) признаёт

личность как продукт общественно-исторического развития и носителя культуры, и не допускает сведение личности к натуре. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

Слайд 23Методологические подходы

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Б. Ворожцова). Деятельность - основа,

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребёнка с позиции субъекта познания труда и общения. Это предполагает: осознание, целеполагание, планирование деятельности, её организация, оценка результатов и самоанализ (рефлексию).

Слайд 24Методологические подходы

Полисубъектный (диалогический) подход (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Г.С. Трофимова). Сущность человека

богаче, чем его деятельность.

Личность - продукт и результат общения с людьми и характерных для неё отношений, т.е. не только предметный результат деятельности важен, но и отношенческий. Этот факт «диалогического» содержания внутреннего мира человека учитывался в педагогике явно недостаточно, хотя в пословицах нашёл отражение («скажи, кто твой друг..», «с кем поведёшься...»). Задача воспитателя: отслеживать взаимоотношения, способствовать гуманным отношениям, налаживать психологический климат в коллективе. Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным составляет сущность методологии гуманистической педагогики.

Слайд 25Методологические подходы

Культурологический подход (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). Основание:

аксиология - учение о ценностях и ценностной структуре мира. Обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей, выработанной человечеством. Освоение человеком культуры представляет собой развитие самого человека и становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры внесение в неё принципиально нового, творец новых элементов культуры). Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизации творчества.

Слайд 26Методологические подходы

Этнопедагогический подход. Воспитание с опорой на национальные традиции, культуру, обычаи. Ребёнок

живёт в определённом этносе. Задача воспитателя: изучение этноса, максимальное использование его воспитательных возможностей.

Антропологический подход. Обосновали К.Д. Ушинский, Б.М. Бим-Бад. Это системное использование данных всех наук о человеке и их учёт при построении и осуществлении педагогического процесса.

Слайд 27Методологические подходы

Компетентностный подход. (О.Е.Лебедев, Г.Н. Сериков, А.С. Хуторской) в образовании устанавливает новый

тип образовательных результатов, не сводимый к комбинации сведений и навыков, а ориентированный на способность и готовность личности к решению разного рода проблем, к деятельности.

Компетентности - способности решать сложные реальные задачи - профессиональной и социальной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, личностные.

Понятие материи

Понятие материи Мораль и право

Мораль и право Средневековая философия. Основные идеи

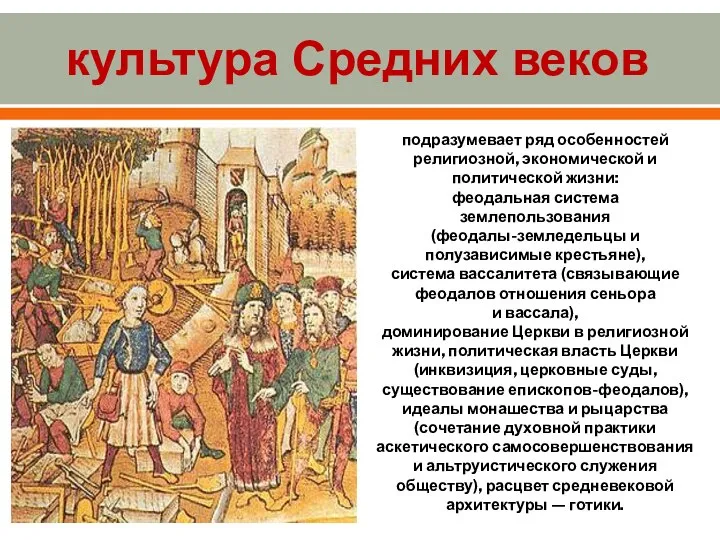

Средневековая философия. Основные идеи Культура Средних веков

Культура Средних веков Философский, теологический и религиоведческий векторы исследования религии

Философский, теологический и религиоведческий векторы исследования религии Техника и общество. Этика инженерной деятельности. Этические кодексы инженеров

Техника и общество. Этика инженерной деятельности. Этические кодексы инженеров Основные идеи самого неопозитивизма, как сопоставляются в этом направлении идеи науки и философии

Основные идеи самого неопозитивизма, как сопоставляются в этом направлении идеи науки и философии Традиционная культура в современном обществе

Традиционная культура в современном обществе Философия и культура

Философия и культура Понятие культуры. Виды и формы культуры

Понятие культуры. Виды и формы культуры Смысл жизни человека

Смысл жизни человека Истина. Виды истины

Истина. Виды истины Функции социальной философии

Функции социальной философии Античная философия

Античная философия Древневосточные и современные взгляды на сущность материи

Древневосточные и современные взгляды на сущность материи Общее понятие и характерные черты китайской философии

Общее понятие и характерные черты китайской философии Логическое мышление

Логическое мышление Презентация на тему Русская гносеология и философия науки

Презентация на тему Русская гносеология и философия науки  Соотношение права и морали

Соотношение права и морали Марксизм. Предпосылки

Марксизм. Предпосылки Özgür düşünceni̇n bi̇li̇msel geli̇şmelere katkisini değerlendi̇ri̇r

Özgür düşünceni̇n bi̇li̇msel geli̇şmelere katkisini değerlendi̇ri̇r Философия И.Канта

Философия И.Канта Понятие и структура метода научного познания

Понятие и структура метода научного познания 1_Что такое философия

1_Что такое философия Человек и общество

Человек и общество Теория познания. Тренажёр для подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию

Теория познания. Тренажёр для подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию Взаимосвязь духовного и физического развития личности

Взаимосвязь духовного и физического развития личности Индийская философия лекция 7

Индийская философия лекция 7