Содержание

- 2. Отёчный синдром Отек - это избыточное накопление жидкости в тканях органов и серозных полостях, проявляющееся увеличением

- 3. Патогенез отеков Отек – нарушение водно-электролитного баланса, характеризующееся усиленным выходом жидкости из сосудистого микроциркуляторного русла в

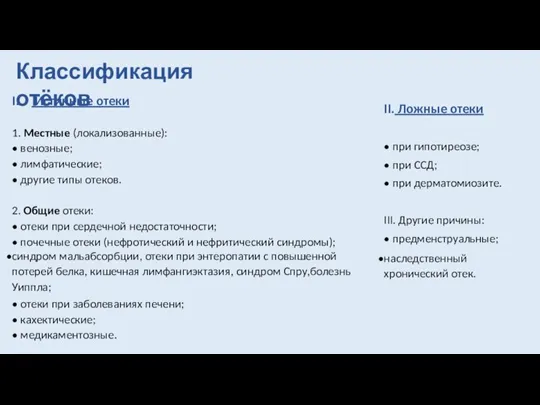

- 4. Классификация отёков I. Истинные отеки 1. Местные (локализованные): венозные; лимфатические; другие типы отеков. 2. Общие отеки:

- 5. Виды отеков 1. Гидродинамические отеки, обусловленные системным или локальным увеличением гидростатического давления и соответственно возрастанием площади

- 6. Виды отеков 4. Мембранозные отеки. В основе развития мембраногенных отеков лежат дегрануляция тучных клеток с освобождением

- 7. 7. Отеки, связанные с положительным водным балансом (на фоне недостаточности почек, чрезмерного приема осмотически-активных соединений). 8.

- 8. Виды отеков 9. Кахектические отеки. Кахексия – патологическое состояние, характеризующееся тяжелыми трофическими расстройствами, потерей массы тела,

- 9. Виды отеков 10. Токсические отеки. Ведущим патогенетическим фактором токсических отеков является повышение проницаемости сосудистой стенки на

- 10. Местные отёки

- 11. Местные отёки Появление местных отеков обусловлено наличием локальных расстройств гемо- или лимфодинамики, нарушениями проницаемости капилляров или

- 12. Причиной развития отечного синдрома может быть низкое онкотическое давление. Гипопротеинемические отеки развиваются при снижении концентрации белков

- 13. Венозные отёки Для острого тромбоза глубоких вен, помимо отеков, характеризующихся появлением ямки при надавливании, типичны боль

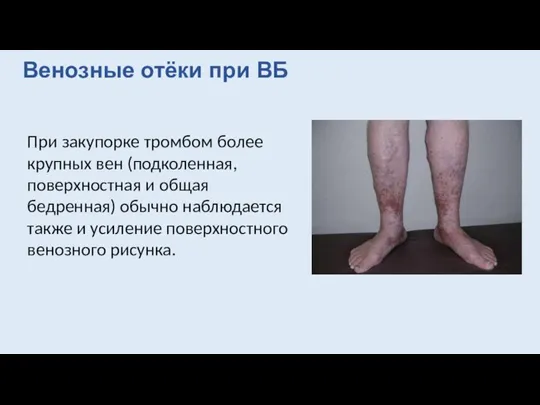

- 14. Венозные отёки при ВБ При закупорке тромбом более крупных вен (подколенная, поверхностная и общая бедренная) обычно

- 15. Отеки при нарушениях лимфооттока Эти отеки могут быть первичными и вторичными. Первичные лимфатические отеки возникают вследствие

- 16. Лимфатические отеки чаще встречаются у женщин, обычно асимметричны, болезненны, склоны к прогрессированию. При пальпации отечная область

- 17. Воспалительная форма отека наблюдается во всех возрастных группах; наиболее распространенной его причиной является дерматофития, входными воротами

- 18. Другие типы местных отеков Предменструальные отеки локализуются в области лодыжек. Появляются у женщин во второй половине

- 19. Общие отёки

- 20. Общие отёки Общие отеки развиваются при сердечной недостаточности, нефротическом синдроме, при тяжелом синдроме мальабсорбции. Проявлениями общего

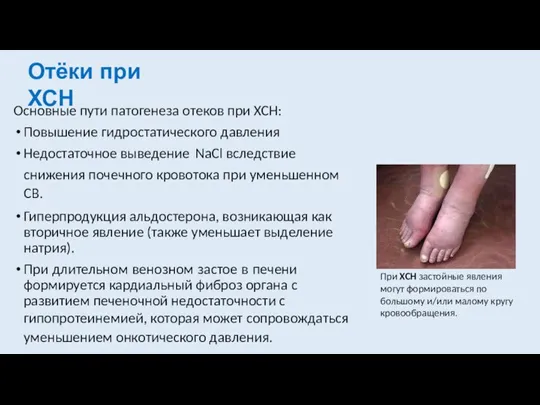

- 21. Отёки при ХСН Основные пути патогенеза отеков при ХСН: Повышение гидростатического давления Недостаточное выведение NaCl вследствие

- 22. Развитию отеков в анамнезе обычно сопутствуют иные кардиальные симптомы: одышка, ортопноэ, сердцебиение, боли в грудной клетке.

- 23. Сначала повышается масса тела (до 5 л жидкости могут накапливаться в организме бессимптомно), затем появляются видимые

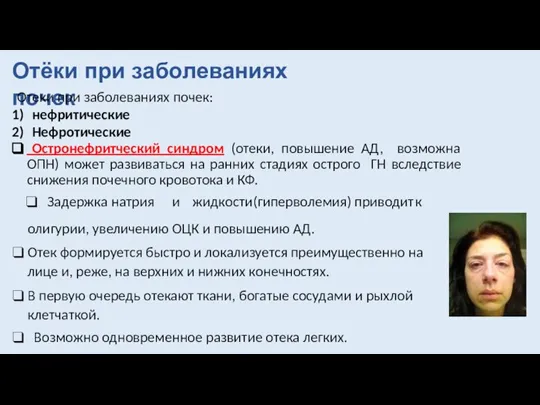

- 24. Отёки при заболеваниях почек Задержка натрия и жидкости (гиперволемия) приводит к олигурии, увеличению ОЦК и повышению

- 25. Отёки при заболеваниях почек Отеки при нефротическом синдроме (НС) развиваются в основном вследствие снижения онкотического давления

- 26. Первичный НС встречается у больных с первичным заболеванием почек (до 90%): при различных морфологических вариантах хронического

- 27. Нефротические отеки развиваются постепенно. Вначале появляется отечность лица по утрам, затем отекают ноги, поясница, передняя брюшная

- 28. В период нарастания отеков уменьшается диурез (олигурия), нередко за сутки выделяется 250-400 мл мочи. Моча имеет

- 29. АМ - это системный процесс с экстрацеллюлярным отложением особого гликопротеида, различного по своему происхождению. АМ почек

- 30. НС часто встречается у больных с диффузным заболеванием соединительной ткани, особенно при системной красной волчанке (СКВ).

- 31. НС может быть проявлением нефропатии при СД. Специфическим поражением почек при СД является диабетический гломерулосклероз (синдром

- 32. Отёки при синдроме мальабсорбции Диагностическими признаками СМА являются диарея с повышенным содержанием белка в кале, гипопротеинемия

- 33. К развитию отеков и асцита могут приводить опухоли тонкого кишечника, исходящие из лимфоидной ткани. Подобная симптоматика

- 34. Кахектические отеки Кахектические отеки могут встречаться при заболеваниях, приводящих к истощению больного (опухоли, инфекции, длительное голодание

- 35. Отёки при циррозах печени Тяжелые заболевания печени с исходом в ЦП протекают, как правило, с отеками,

- 36. «Ложные» отёки при гипотиреозе Эти отеки не оставляют, как правило, ямки на коже при надавливании, не

- 37. Асцит как проявление отечного синдрома Под асцитом понимают скопление свободной жидкости в брюшной полости. Самой частой

- 38. В начальных стадиях накопления асцитической жидкости важным симптомом является отрицательный диурез, нарастание массы тела. Асцит выявляют

- 39. Терапия отечного синдрома

- 40. Принципы терапии отеков 1. Устранение действия патогенетического фактора, патогенетическая терапия. 2. Симптоматическая терапия, включающая следующие мероприятия:

- 41. Общие принципы диуретической терапии

- 42. Общие принципы диуретической терапии В большинстве случаев используют две группы активных диуретиков: тиазидные и петлевые, +

- 43. Общие принципы диуретической терапии Для поддерживающей терапии петлевые диуретики менее пригодны (при условии сохранённой почечной функции)

- 44. Блокатор карбоангидразы - ацетазоламид (диакарб*), осмотический диуретик - маннитол - имеют ограниченные показания к применению. В

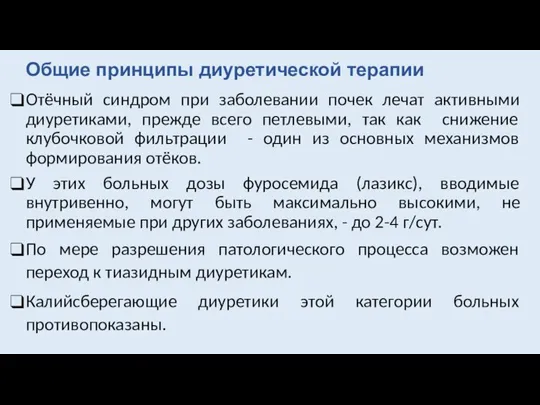

- 45. Отёчный синдром при заболевании почек лечат активными диуретиками, прежде всего петлевыми, так как снижение клубочковой фильтрации

- 46. Общие принципы диуретической терапии Для лечения отёков при эндокринных заболеваниях, при онкологическом процессе в брюшной полости,

- 47. Лечение начинают со стандартной среднетерапевтической дозы диуретика, которую затем титруют до достижения оптимального диуреза: при активной

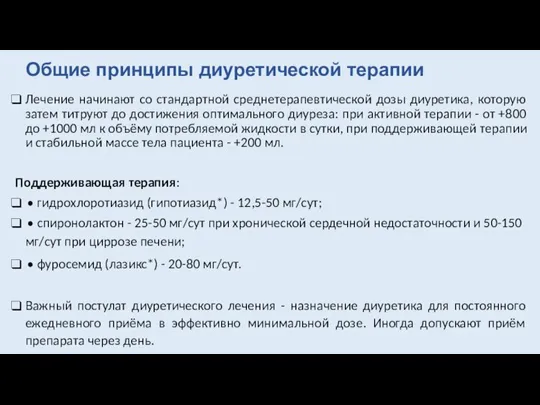

- 48. Клинический и лабораторный контроль при лечении диуретиками Ежедневно: суточный диурез; суточное количество выпитой жидкости; АД, ЧСС;

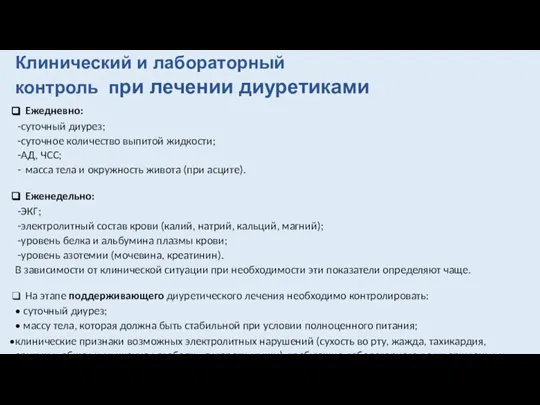

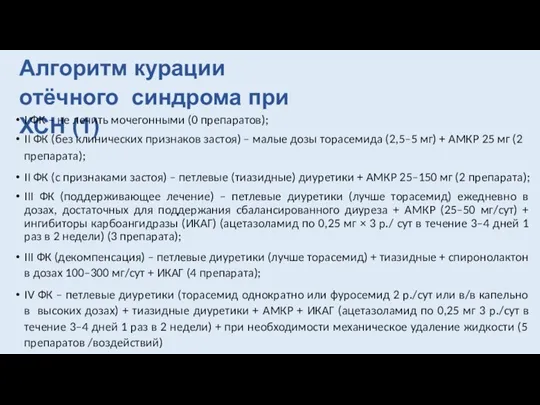

- 49. Алгоритм курации отёчного синдрома при ХСН (1) I ФК – не лечить мочегонными (0 препаратов); II

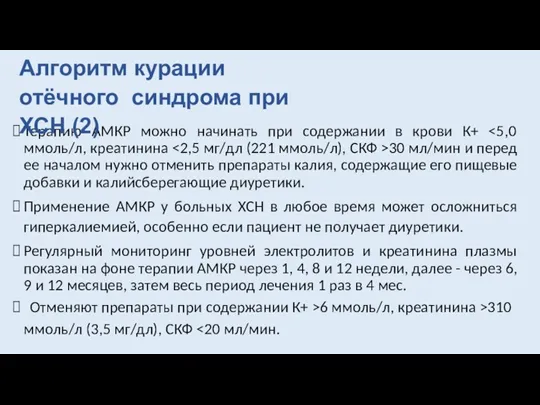

- 50. Терапию АМКР можно начинать при содержании в крови К+ 30 мл/мин и перед ее началом нужно

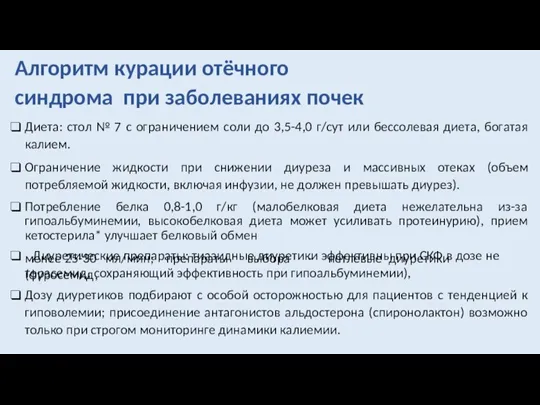

- 51. Алгоритм курации отёчного синдрома при заболеваниях почек Диета: стол № 7 с ограничением соли до 3,5-4,0

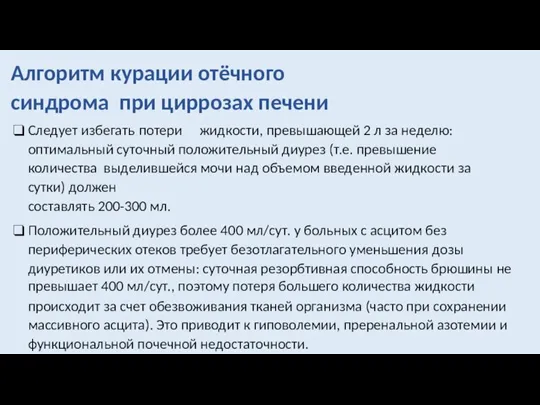

- 52. Алгоритм курации отёчного синдрома при циррозах печени Следует избегать потери жидкости, превышающей 2 л за неделю:

- 54. Скачать презентацию

Гормональные и ваготропные методы терапии при гинекологических патологиях

Гормональные и ваготропные методы терапии при гинекологических патологиях Детские болезни

Детские болезни Врожденные пороки сердца (№ 2)

Врожденные пороки сердца (№ 2) Облитерирующий тромбангиит

Облитерирующий тромбангиит Нервная ткань. Типы глиальных клеток

Нервная ткань. Типы глиальных клеток Предмет и задачи эндокринологии. (Лекция 1)

Предмет и задачи эндокринологии. (Лекция 1) Tverdye_lekarstvennye_formy (1)

Tverdye_lekarstvennye_formy (1) Профилактика туберкулёза

Профилактика туберкулёза Артикуляциялық кескін

Артикуляциялық кескін Кровотечение и гемостаз

Кровотечение и гемостаз Бет жақ аймағының хирургиялық ауруларының қосымша зерттеу заманауи әдістері

Бет жақ аймағының хирургиялық ауруларының қосымша зерттеу заманауи әдістері Ожоги различной степени

Ожоги различной степени Как попасть в страну здоровья ?

Как попасть в страну здоровья ? Апоплексия яичника

Апоплексия яичника Сахарный диабет

Сахарный диабет Некроз ткани

Некроз ткани Хламидии как причина внутриутробного инфицирования плода

Хламидии как причина внутриутробного инфицирования плода Кишечные простейшие

Кишечные простейшие Паратонзиллярный абсцесс. Лечение, симптомы, осложнения

Паратонзиллярный абсцесс. Лечение, симптомы, осложнения Значение системы крово- и лимфообращения в поддержании жизнедеятельности организма. Фазовый анализ сердечного цикла

Значение системы крово- и лимфообращения в поддержании жизнедеятельности организма. Фазовый анализ сердечного цикла Blood groups

Blood groups Инфекционные заболевания и правила профилактики

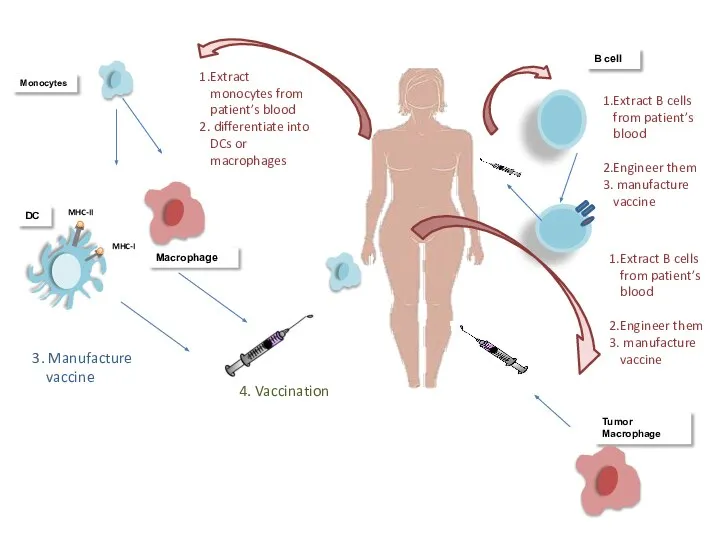

Инфекционные заболевания и правила профилактики Original Cobiot-Figure

Original Cobiot-Figure Обработка рук хирурга. Правила одевания стерильного халата, перчаток

Обработка рук хирурга. Правила одевания стерильного халата, перчаток Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Роliomyelitis

Роliomyelitis Денсаулық сақтаусаласындағы көшбасшының жеке

Денсаулық сақтаусаласындағы көшбасшының жеке Гонорея, сифилис, трихомониаз

Гонорея, сифилис, трихомониаз