Содержание

- 2. В динамике аллергической реакции можно выделить четыре стадии: 1. Стадия сенсибилизации. 2. Иммунологическая стадия. 3. Патохимическая

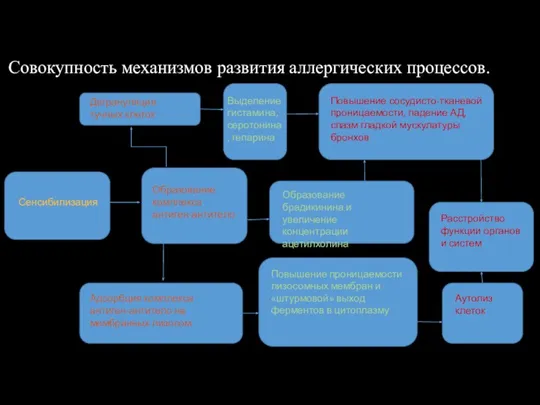

- 3. Совокупность механизмов развития аллергических процессов. Сенсибилизация Образование комплекса антиген-антитело Дегрануляция тучных клеток Выделение гистамина, серотонина, гепарина

- 4. Стадия сенсибилизации Развитию любой аллергической реакции предшествует повышение чувствительности организма к аллергену. Это состояние называется сенсибилизацией,

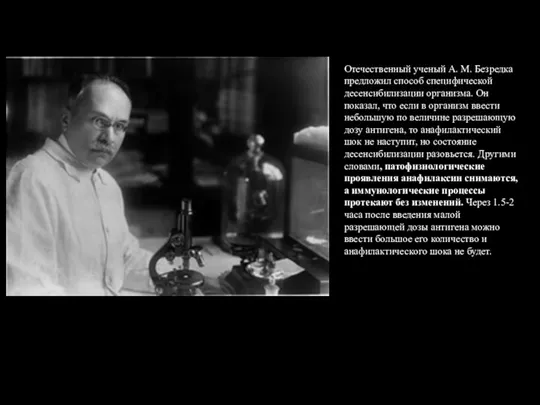

- 5. Отечественный ученый A. M. Безредка предложил способ специфической десенсибилизации организма. Он показал, что если в организм

- 6. Иммунологическая стадия Она возникает после повторного введения антигена и характеризуется образованием комплекса «антиген-антитело», который является «пусковым»

- 7. Патохимическая стадия В результате взаимодействия комплекса «антиген-антитело» с клетками организма происходит активация комплемента, а также клеточных

- 9. Скачать презентацию

Заявка на участие в отборе перспективных биотехнологических проектов

Заявка на участие в отборе перспективных биотехнологических проектов 05. Стандарти (норми) медсестринської діяльності

05. Стандарти (норми) медсестринської діяльності Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений Талмажәне талма кезінде алғашқы көмек

Талмажәне талма кезінде алғашқы көмек Рентгендиагностика при кариесе

Рентгендиагностика при кариесе Профилактика инфекций мочеполовой системы у детей

Профилактика инфекций мочеполовой системы у детей Балалар мен жасөспірімдер арасындағы рационалды тамақтануды ұйымдастыру

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы рационалды тамақтануды ұйымдастыру Болезни почек

Болезни почек Теории иммунитета

Теории иммунитета Статические и динамические дыхательные упражнения. Применение их в ЛФК

Статические и динамические дыхательные упражнения. Применение их в ЛФК Нарушение моторной и секреторной функций желудка

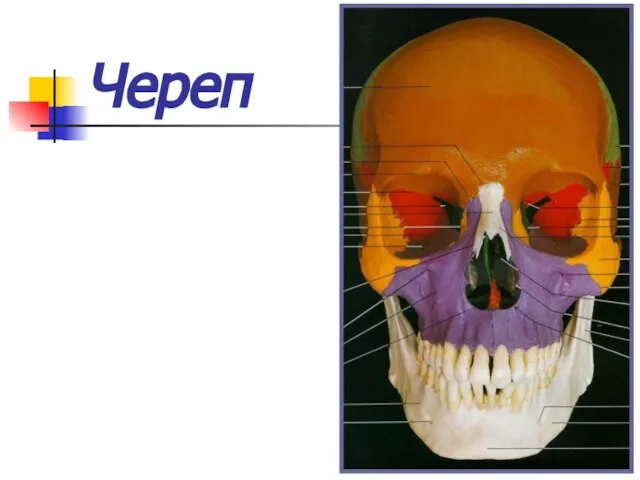

Нарушение моторной и секреторной функций желудка Череп. Развитие

Череп. Развитие Психопатология

Психопатология Химический состав продовольственных товаров. Тема 2

Химический состав продовольственных товаров. Тема 2 Патология дыхания. Болезни органов дыхания

Патология дыхания. Болезни органов дыхания Питание, режим труда и отдыха беременной женщины

Питание, режим труда и отдыха беременной женщины Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) Атеросклероз. Классификация

Атеросклероз. Классификация Вирустар. Коронавирус ерекшеліктері. Құрылымы және жіктелуі. Вирустардың көбеюі. Бактериофагтар

Вирустар. Коронавирус ерекшеліктері. Құрылымы және жіктелуі. Вирустардың көбеюі. Бактериофагтар Философские основы клинической медицины

Философские основы клинической медицины Перитонит

Перитонит Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве Сестринский процесс при атопическом дерматите

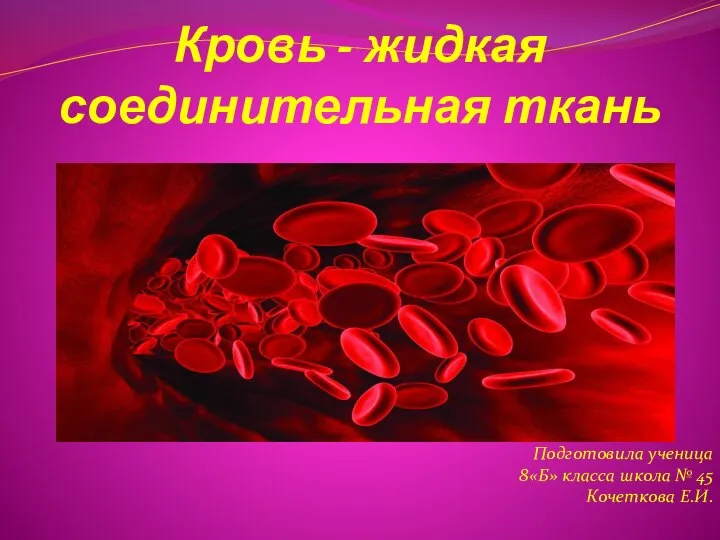

Сестринский процесс при атопическом дерматите Кровь - жидкая соединительная ткань

Кровь - жидкая соединительная ткань Ликвидация трахомы в Чувашии: Этапы борьбы

Ликвидация трахомы в Чувашии: Этапы борьбы Принципы оздоровления организма

Принципы оздоровления организма Хондропрепараттар. Бастапқы шикізаттың сипаттамасы. Хондропрепараттарды өндіріп шығару формасы

Хондропрепараттар. Бастапқы шикізаттың сипаттамасы. Хондропрепараттарды өндіріп шығару формасы Регуляция иммунных процессов

Регуляция иммунных процессов