Содержание

- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Интеллект (от латинского слова intellectus — разумение, понимание, постижение) в психологической науке рассматривается как «относительно

- 3. В клинической психиатрии принято выделять две основные формы интеллектуальных нарушений: - умственную отсталость (иначе олигофрению) при

- 4. Слабоумие — неизлечимое хроническое психическое заболевание следует рассматривать как явление биологическое, сочетающееся с социальным. Оно не

- 5. I - В зависимости от характера поражения головного мозга К ним относится тотальное (паралитическое) слабоумие, характеризующееся

- 7. Скачать презентацию

Слайд 2ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеллект (от латинского слова intellectus — разумение, понимание, постижение) в психологической науке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеллект (от латинского слова intellectus — разумение, понимание, постижение) в психологической науке

Интеллектуальное нарушение — состояние, обусловленное нарушениями структуры и функций мозга и его реакциями на эти нарушения.

При анализе клиники интеллектуальных нарушений на первый план выступает нарушение способности формировать понятия, суждения, умозаключения, адекватные действительности

Слайд 3В клинической психиатрии принято выделять две основные формы интеллектуальных нарушений:

- умственную отсталость

В клинической психиатрии принято выделять две основные формы интеллектуальных нарушений: - умственную отсталость

Олигофрения по МКБ-10 (Международная классификация болезней 10 пересмотра)

Легкая степень расстройства (F70) диагностируется при тестовых данных IQ в пределах 50 — 69 баллов.

Умеренная степень (F71) диагностируется при IQ в пределах 35 — 49 баллов,

Тяжелая степень (F72) — при IQ в пределах 20—34 баллов,

Глубокая (F73) — при IQ ниже 20 баллов.

Условные разграничения по степени тяжести расстройства в МКБ-10 опираются, прежде всего, на градации достигаемого больными уровня социального приспособления.

При умеренной степени нарушения (имбецильности) отстают в возрастном развитии речевые навыки и навыки самообслуживания. Заметное отставание интеллекта делает необходимым постоянное умеренное наблюдение. Возможно освоение социальных и ручных навыков - самостоятельные покупки, поездки по знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно общаться и устойчиво справляться с неквалифицированным или несложным трудом в специализированных условиях.

При тяжелой форме (тяжелой олигофрении) развитие речевых навыков и моторики минимально, в дошкольном периоде больные, как правило, не способны к самообслуживанию и общению. Только в подростковом возрасте при систематическом обучении оказывается возможным невербальное общение, освоение элементарных навыков. Приобретение ручных навыков невозможно. В дальнейшем при постоянном наблюдении и контроле возможно достижение автономности существования на резко сниженном уровне.

При глубокой умственной отсталости (идиотии) минимальное развитие сенсомоторики позволяет при систематической тренировке добиться резко ограниченных навыков самообслуживания лишь в подростковом возрасте, что делает необходимым постоянный уход за больными. Большинство пациентов остаются неподвижными и неспособными контролировать физиологические отправления. Элементарное общение достижимо лишь на невербальном уровне.

Чем сильнее выражена интеллектуальная недостаточность, тем раньше она обращает на себя внимание. Возможности диагностики резко усиливаются с началом обучения в школе, достигая пика к 10—15 годам.

Слайд 4Слабоумие — неизлечимое хроническое психическое заболевание следует рассматривать как явление биологическое, сочетающееся

Слабоумие — неизлечимое хроническое психическое заболевание следует рассматривать как явление биологическое, сочетающееся

Формы приобретенного слабоумия (деменции) различаются,

I - во-первых, в зависимости от характера поражения головного мозга,

II- во-вторых, от вида болезни, в результате которой они возникли.

Слабоумие (т.е. олигофрения и деменция), являясь следствием необратимого деструктивного процесса в мозге, характеризуется неспособностью к творческому мышлению, правильным суждениям и умозаключениям.

Учение о слабоумии (олигофрении и деменции) выясняет этиологию и патогенез этого состояния и обосновывает пути возможного коррекционного и стимулирующего воздействия на слабоумного, разрабатывает пути профилактики.

Слайд 5I - В зависимости от характера поражения головного мозга

К ним относится тотальное

I - В зависимости от характера поражения головного мозга

К ним относится тотальное

II - в зависимости от вида болезни различают эпилептическое и шизофреническое слабоумие.

Наряду с основными формами интеллектуальных нарушений (олигофренией и деменцией) выделяют пограничную интеллектуальную недостаточность.

К данной группе расстройств относятся различные по этиологии, патогенезу состояния легкой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой и олигофренией. Часть таких состояний относится к олигофрении в степени легкой дебильности, так называемая субдебильность.

К категории врожденной субдебильности относят конституционально глупые личности. «Это люди врожденно ограниченные, от рождения неумные, сливающиеся с группой врожденной отсталости». Клиническое изучение семейных форм умственной отсталости (потомства олигофренов) подтверждает наличие первичных нарушений у этих детей, занимающих промежуточное положение между интеллектуальной нормой и олигофренией.

У определенной части детей пограничная интеллектуальная недостаточность является вторичной, обусловленной нарушениями, так называемых предпосылок интеллекта: памяти, внимания, работоспособности, речи, эмоционально-волевых и других компонентов формирующейся личности.

В отечественной литературе наряду с термином пограничная интеллектуальная недостаточность используются термины «задержка темпа психического развития», «задержка психического развития» (ЗПР), предложенные Г.Е. Сухаревой (1965).

Состояния, относимые к ЗПР, являются составной частью более широкого понятия «пограничная интеллектуальная недостаточность».

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Иммуноферментный анализ (ИФА) GEPATITY_ZAKLYuChITEL

GEPATITY_ZAKLYuChITEL Cordis - мировой лидер в производстве медицинских изделий и инструментов

Cordis - мировой лидер в производстве медицинских изделий и инструментов Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия (мускулатуру матки )

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия (мускулатуру матки ) Острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы Репродуктивное здоровье (1)

Репродуктивное здоровье (1) Гормоны

Гормоны Культуры клеток и тканей в фармакологических и медицинских исследованиях

Культуры клеток и тканей в фармакологических и медицинских исследованиях Пищевые отравления

Пищевые отравления Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Перспективные направления научной работы

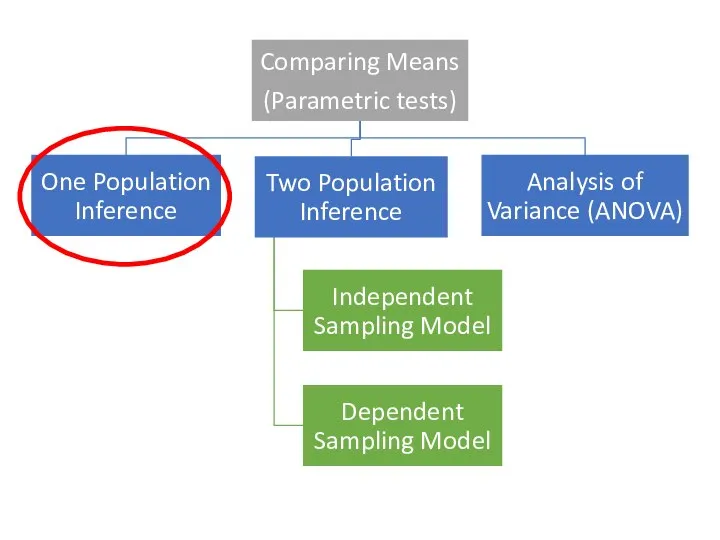

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Перспективные направления научной работы Compare means (paremetric tests)

Compare means (paremetric tests) Р-Са обмен (5)

Р-Са обмен (5) Парацетамол против Колдрекса или о психологических механизмах действия лекарств

Парацетамол против Колдрекса или о психологических механизмах действия лекарств Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру

Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру Определение зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры пар веществ

Определение зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры пар веществ Профилактика заболеваний лёгких

Профилактика заболеваний лёгких Артрит. Факторы риска и профилактика

Артрит. Факторы риска и профилактика Переливание крови

Переливание крови Клиническое течение и ведение второго периода родов. Асфиксия новорожденного. Родовые травмы новорожденного. Родовой травматизм

Клиническое течение и ведение второго периода родов. Асфиксия новорожденного. Родовые травмы новорожденного. Родовой травматизм Диспансеризация. Порядок прохождения

Диспансеризация. Порядок прохождения Иммуногенетика. Лекция № 7

Иммуногенетика. Лекция № 7 Биохимия крови

Биохимия крови Возможности лечения пенополиуретановым медицинским покрытием ЛОКУС ран различной этиологии

Возможности лечения пенополиуретановым медицинским покрытием ЛОКУС ран различной этиологии Valvular heart disease

Valvular heart disease bd4r

bd4r Больница Los-Santos

Больница Los-Santos FDA. Управление по санитарному надзору за качеством

FDA. Управление по санитарному надзору за качеством