Содержание

- 2. Крупозная пневмония чаще всего вызывается пневмококками , реже диплобациллами Фридлендера, стафилококками и другими микроорганизмами. Предрасполагающими к

- 3. Патогенез Стадия прилива продолжается сутки и характеризуется резкой гиперемией и микробным отеком пораженной доли; в отечной

- 4. Стадия красного опеченения возникает на 2-й день болезни. На фоне полнокровия и микробного отека усиливается диапедез

- 5. Стадия серого опеченения возникает на 4-6-й день болезни. В просвете альвеол накапливаются фибрин и нейтрофилы, которые

- 6. Стадия разрешения наступает на 9- 11-й день болезни. Фибринозный экссудат под влиянием протеолитических ферментов нейтрофилов и

- 7. Критерии тяжести течения пневмонии: 1. Лѐгкое течение – невыраженные симптомы интоксикации, температура тела субфебрильная, отсутствуют дыхательная

- 8. В течении крупозной пневмонии можно выделить три стадии. Стадия начала болезни обычно бывает выражена очень отчетливо.

- 9. Дыхание становится поверхностным, его частота достигает 30—40в минуту, определяется тахикардия до100—120в минуту. Отмечаются отставание при дыхании

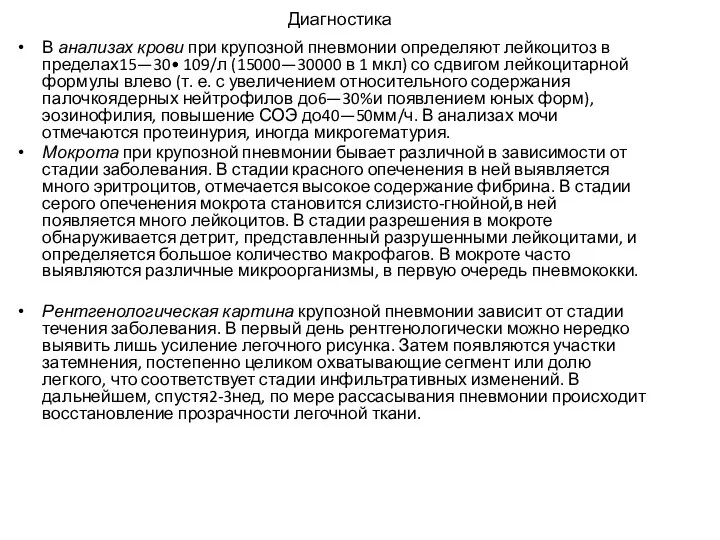

- 10. В анализах крови при крупозной пневмонии определяют лейкоцитоз в пределах15—30• 109/л (15000—30000 в 1 мкл) со

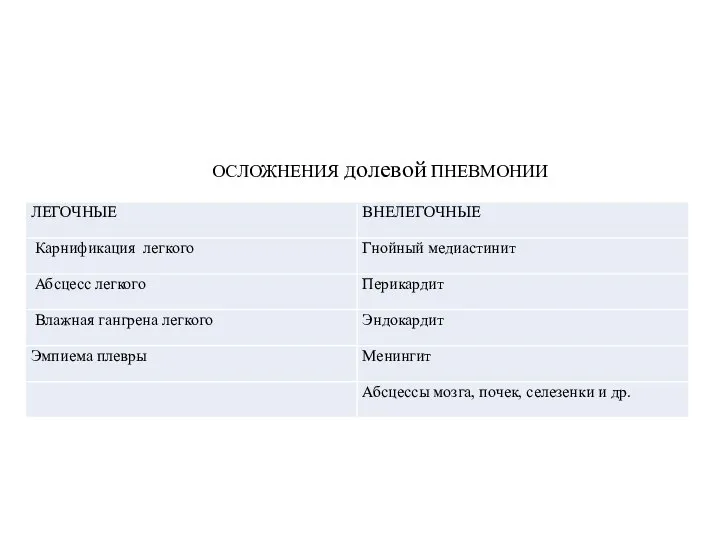

- 11. ОСЛОЖНЕНИЯ долевой ПНЕВМОНИИ

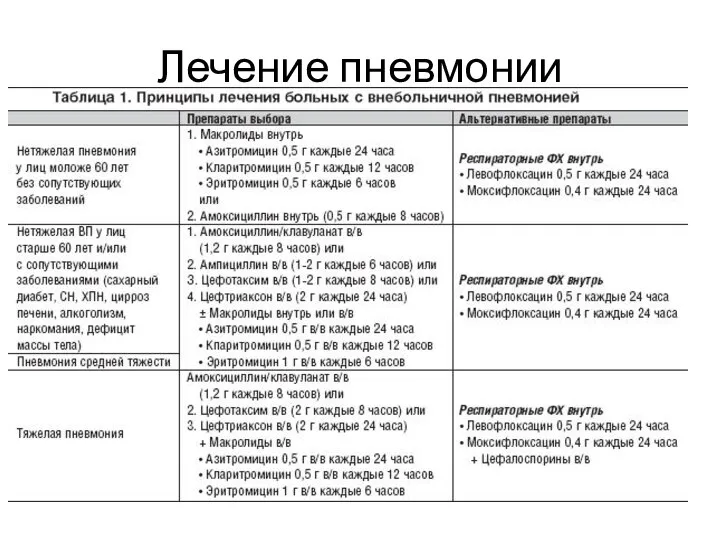

- 12. Лечение пневмонии

- 13. .

- 15. Скачать презентацию

Слайд 2Крупозная пневмония чаще всего вызывается пневмококками , реже диплобациллами Фридлендера, стафилококками и

Крупозная пневмония чаще всего вызывается пневмококками , реже диплобациллами Фридлендера, стафилококками и

Типичными бактериальными возбудителями ВП являются [11]:

• Streptococcus pneumoniae (пневмококк) – грамположительные кокки, самые частые возбудители пневмоний во всех возрастных группах (30% и более).

• Haemophilus influenze – грамотрицательные палочки, ответственные за развитие пневмоний у 5-18% взрослых, чаще у курильщиков и больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

• Morazella (Branhamella cataralis) – грамотрицательные коккобациллы (у 1-6% больных), как правило у пациентов с хроническим бронхитом (ХБ) и ХОБЛ.

• Mycoplasma pneumoniae – «атипичный» микроорганизм, лишенный внешней мембраны, что обусловливает его природную устойчивость к беталактамным антибиотикам – вызывает внебольничную пневмонию у 20-30% лиц моложе 35 лет; этиологический "вклад" этого возбудителя в старших возрастных группах более скромный (1-9%).

• Staphylococcus aureus – менее 5% случаев, как правило, у больных с факторами риска (пожилой возраст, переносимый грипп, наркомания, хронический гемодиализ и пр.).

Этиология

Слайд 3Патогенез

Стадия прилива продолжается сутки и характеризуется резкой гиперемией и микробным отеком

Патогенез

Стадия прилива продолжается сутки и характеризуется резкой гиперемией и микробным отеком

Слайд 4Стадия красного опеченения возникает на 2-й день болезни. На фоне полнокровия и

Стадия красного опеченения возникает на 2-й день болезни. На фоне полнокровия и

Слайд 5Стадия серого опеченения возникает на 4-6-й день болезни. В просвете альвеол накапливаются

Стадия серого опеченения возникает на 4-6-й день болезни. В просвете альвеол накапливаются

Слайд 6Стадия разрешения наступает на 9- 11-й день болезни. Фибринозный экссудат под влиянием

Стадия разрешения наступает на 9- 11-й день болезни. Фибринозный экссудат под влиянием

Слайд 7Критерии тяжести течения пневмонии:

1. Лѐгкое течение – невыраженные симптомы интоксикации, температура

Критерии тяжести течения пневмонии: 1. Лѐгкое течение – невыраженные симптомы интоксикации, температура

2. Средняя степень тяжесть течения: умеренно выраженные симптомы интоксикации, повышение температуры тела до 38°С, легочный инфильтрат в пределах 1-2 сегментов, ЧДД до 22/мин, ЧСС до 100 уд/мин, осложнения отсутствуют.

3. Тяжелое течение пневмонии: тяжелое состояние больного, выраженные симптомы интоксикации, температура тела > 38,0°С, дыхательная недостаточность II- III ст, нарушения гемодинамики (АД10,7ммоль/л, ДВС- синдром, сепсис, недостаточность других органов и систем, нарушения сознания, обострение сопутствующих заболеваний).

Слайд 8 В течении крупозной пневмонии можно выделить три стадии.

Стадия начала болезни обычно

В течении крупозной пневмонии можно выделить три стадии.

Стадия начала болезни обычно

К концу первых суток болезни или на второй день кашель усиливается, появляется мокрота с примесью крови («ржавая»). Общее состояние больных становится тяжелым. При осмотре часто обнаруживается румянец на щеках, больше выраженный на стороне поражения, отмечаются герпетические высыпания на губах и в области носа, участие в дыхании крыльев носа, цианоз носогубного треугольника.

Клиническая картина

Слайд 9Дыхание становится поверхностным, его частота достигает 30—40в минуту, определяется тахикардия до100—120в минуту. Отмечаются

Дыхание становится поверхностным, его частота достигает 30—40в минуту, определяется тахикардия до100—120в минуту. Отмечаются

В стадии разгара болезни в связи с уплотнением легочной ткани и исчезновением воздуха в альвеолах (фаза гепатизации) перкуторно над пораженной долей определяется тупой звук, пальпаторно выявляется резкое усиление голосового дрожания, при аускультации наблюдается исчезновение крепитации, выслушиваются бронхиальное дыхание, сохраняется шум трения плевры.

Наконец, в стадии разрешения, когда происходит постепенное рассасывание экссудата и воздух опять начинает поступать в альвеолы, над пораженной долей вновь появляется притупленно-тимпанический звук приперкуссии, менее отчетливым становится усиление голосового дрожания и бронхофонии,аускулыпативно обнаруживается крепитация разрешения (crepitatio redux). При отхождении достаточного количества жидкой мокроты выслушиваются влажные звучные хрипы.

Слайд 10В анализах крови при крупозной пневмонии определяют лейкоцитоз в пределах15—30• 109/л (15000—30000 в 1

В анализах крови при крупозной пневмонии определяют лейкоцитоз в пределах15—30• 109/л (15000—30000 в 1

Мокрота при крупозной пневмонии бывает различной в зависимости от стадии заболевания. В стадии красного опеченения в ней выявляется много эритроцитов, отмечается высокое содержание фибрина. В стадии серого опеченения мокрота становится слизисто-гнойной,в ней появляется много лейкоцитов. В стадии разрешения в мокроте обнаруживается детрит, представленный разрушенными лейкоцитами, и определяется большое количество макрофагов. В мокроте часто выявляются различные микроорганизмы, в первую очередь пневмококки.

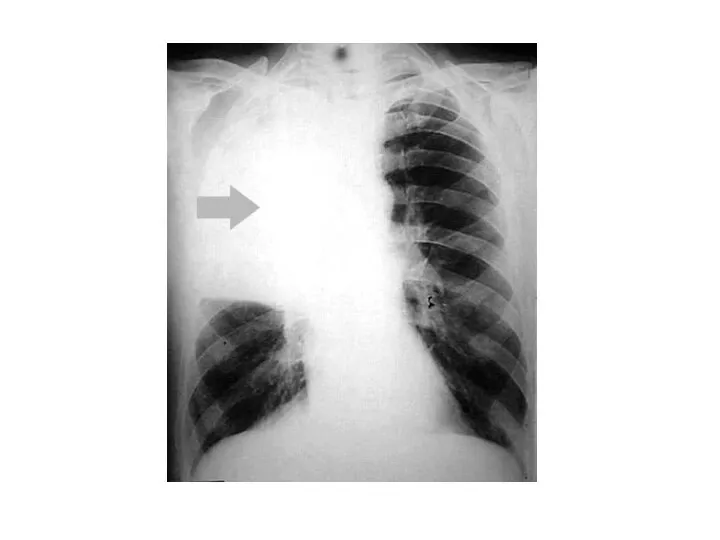

Рентгенологическая картина крупозной пневмонии зависит от стадии течения заболевания. В первый день рентгенологически можно нередко выявить лишь усиление легочного рисунка. Затем появляются участки затемнения, постепенно целиком охватывающие сегмент или долю легкого, что соответствует стадии инфильтративных изменений. В дальнейшем, спустя2-3нед, по мере рассасывания пневмонии происходит восстановление прозрачности легочной ткани.

Диагностика

Слайд 11ОСЛОЖНЕНИЯ долевой ПНЕВМОНИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ долевой ПНЕВМОНИИ

Слайд 12Лечение пневмонии

Лечение пневмонии

Задания третьего тура Олимпиады Кандидатский Максимум

Задания третьего тура Олимпиады Кандидатский Максимум Ранние половые связи у подростков

Ранние половые связи у подростков Физиологические роды

Физиологические роды Последствия курения

Последствия курения Хронический насморк

Хронический насморк Балалар мен жасөспірімдер арасындағы рационалды тамақтануды ұйымдастыру

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы рационалды тамақтануды ұйымдастыру Оказание качественной эффективной медицинской помощи путем достижения медицинской работниками доверия пациента

Оказание качественной эффективной медицинской помощи путем достижения медицинской работниками доверия пациента Малопрогредиентная шизофрения

Малопрогредиентная шизофрения Cilvēka urīnorgānu sistēmas uzbūve un funkcijas

Cilvēka urīnorgānu sistēmas uzbūve un funkcijas Аборт опасный и безопасный. Лекция 29

Аборт опасный и безопасный. Лекция 29 Профилактика заболеваний передающихся половым путем

Профилактика заболеваний передающихся половым путем Пути заражения паразитарными заболеваниями

Пути заражения паразитарными заболеваниями Выявление РНК Коронавируса Covid-19

Выявление РНК Коронавируса Covid-19 Хирургическое лечение больных различными вариантами шейной дистопии щитовидной железы

Хирургическое лечение больных различными вариантами шейной дистопии щитовидной железы Контроль вирусных вакцин на биофабрике

Контроль вирусных вакцин на биофабрике Первая_медицинская_помощь_при_переломах

Первая_медицинская_помощь_при_переломах Лечебное дело. Школа биомедицины

Лечебное дело. Школа биомедицины Гликопептиды (ванкомицин) и линкозамиды (клиндамицин). Особенности спектра действия и применения

Гликопептиды (ванкомицин) и линкозамиды (клиндамицин). Особенности спектра действия и применения Отморожения. Факторы, способствующие отморожению

Отморожения. Факторы, способствующие отморожению Оказание первой помощи пострадавшему без сознания

Оказание первой помощи пострадавшему без сознания Сравнение результатов полной реваскуляризации и реваскуляризации инфаркт-связанной артерии при ИМпST и многососудистом поражении

Сравнение результатов полной реваскуляризации и реваскуляризации инфаркт-связанной артерии при ИМпST и многососудистом поражении Патогенез ВИЧ-инфекции

Патогенез ВИЧ-инфекции Примусова стерилізація

Примусова стерилізація Профессиональная нейросенсорная тугоухость

Профессиональная нейросенсорная тугоухость Отмороже́ние, или обмороже́ние

Отмороже́ние, или обмороже́ние Дистрофии

Дистрофии Анализ заболеваемости ОКИ за 2014-2016г.г. на территории медицинского обслуживания поликлиник

Анализ заболеваемости ОКИ за 2014-2016г.г. на территории медицинского обслуживания поликлиник Взаимодействие препаратов в анестезиологии

Взаимодействие препаратов в анестезиологии