Содержание

- 2. Лечение Все больные с признаками острого желудочно-кишечного кровотечения подлежат немедленной госпитализации, оптимально в многопрофильные стационары, располагающие

- 3. Лечение ГДК При наличии нестабильной гемодинамики восполнение ОЦК рекомендуется начинать с введения сбалансированных солевых растворов (Стерофундин,

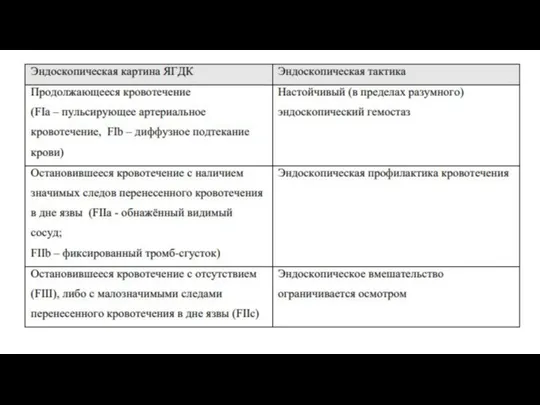

- 4. Эндоскопическое лечение Для выполнения эндоскопического гемостаза и профилактики рецидива кровотечения при ЯГДК рекомендуется применять следующие методы:

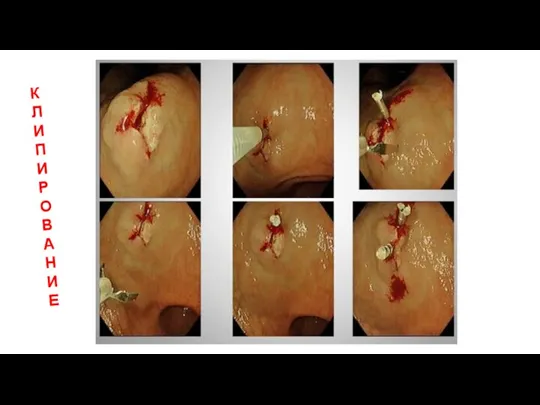

- 5. К Л И П И Р О В А Н И Е

- 6. К Л И П И Р О В А Н И Е

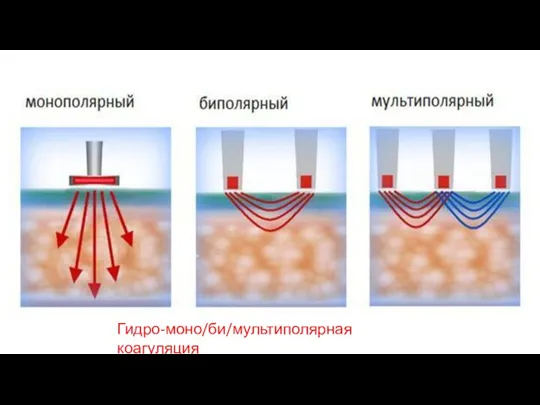

- 7. Гидро-моно/би/мультиполярная коагуляция

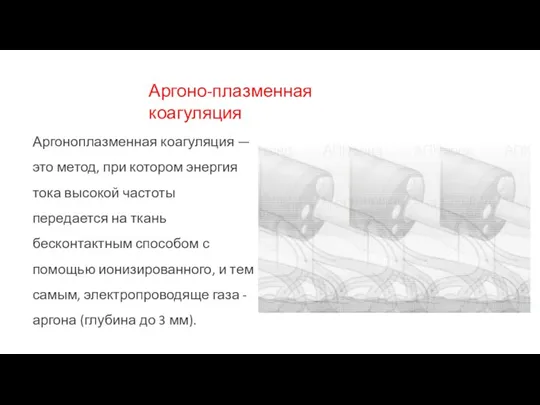

- 8. Аргоноплазменная коагуляция — это метод, при котором энергия тока высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом

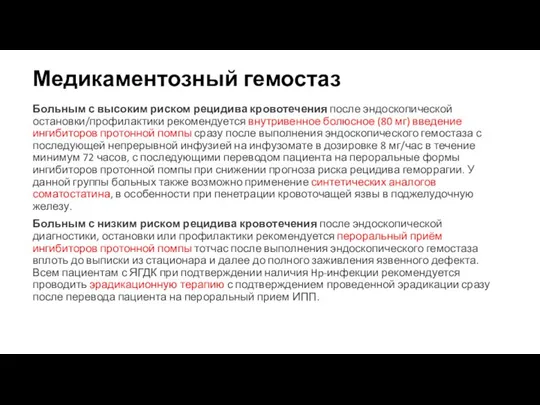

- 12. Медикаментозный гемостаз Больным с высоким риском рецидива кровотечения после эндоскопической остановки/профилактики рекомендуется внутривенное болюсное (80 мг)

- 14. Хирургическое лечение Задачами оперативного вмешательства при ЯГДК являются: 1) Обеспечение надежного гемостаза, по возможности устранение источника

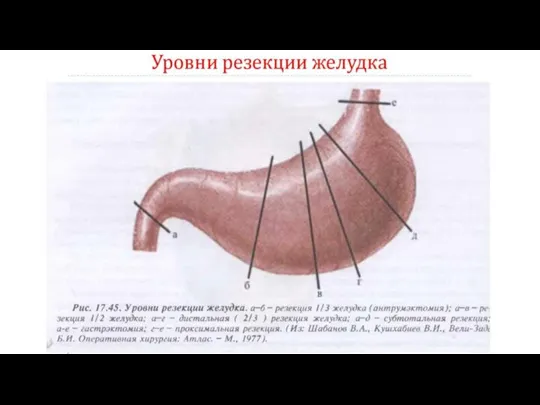

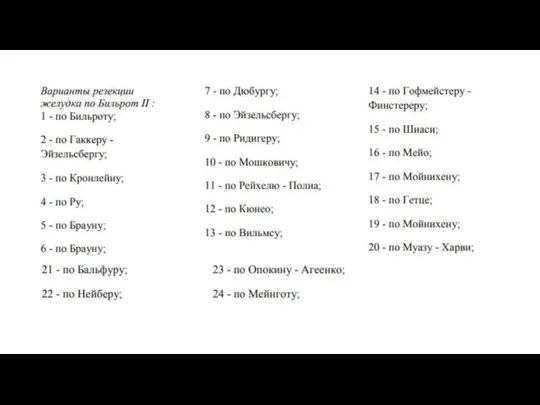

- 15. Варианты оперативных вмешательств: При кровоточащей язве желудка рекомендуется выполнять резекцию желудка; При кровоточащих язвах

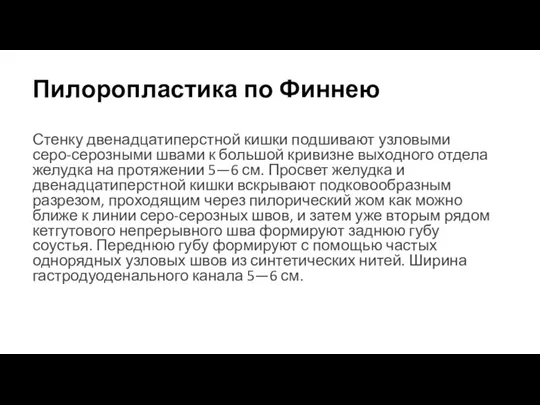

- 17. Пилоропластика по Финнею Стенку двенадцатиперстной кишки подшивают узловыми серо-серозными швами к большой кривизне выходного отдела желудка

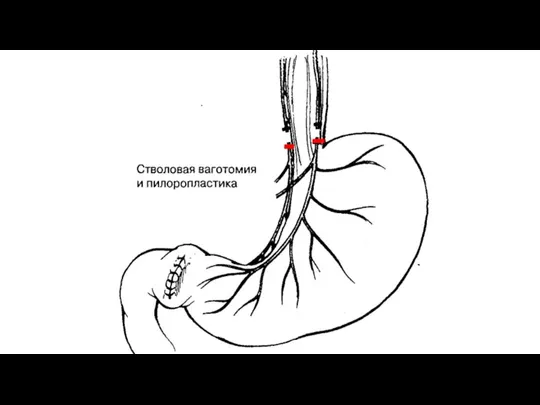

- 19. Стволовая ваготомия (СТВ) - предполагает пересечение обеих стволов блуждающих нервов на уровне абдоминального отдела пищевода с

- 23. Лечение пациентов с рецидивирующими язвенными гастродуоденальными кровотечениями Рецидив кровотечения диагностируется по известным клиническим, лабораторным и эндоскопическим

- 24. Лечение больных с НПВП-ассоциированными кровотечениями Все пациенты, нуждающиеся в постоянном приеме НПВС, должны быть стратифицированы

- 25. Лечение больных, находящихся на постоянном приеме антикоагулянтов/антиагрегантов При возникновении язвенного кровотечения у пациентов, постоянно принимающих

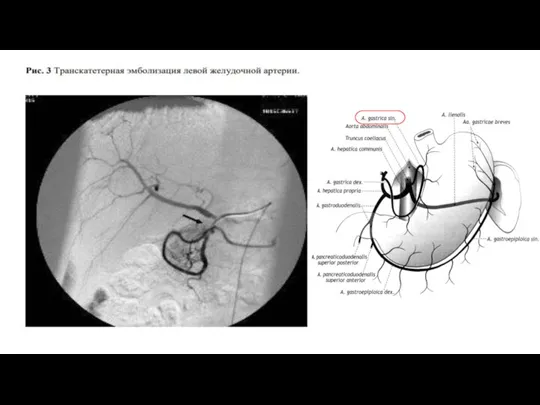

- 26. Эндоваскулярное лечение Рекомендуется транскатетерная ангиографическая эмболизация артерий желудка и двенадцатиперстной кишки, как альтернатива хирургическому лечению, при

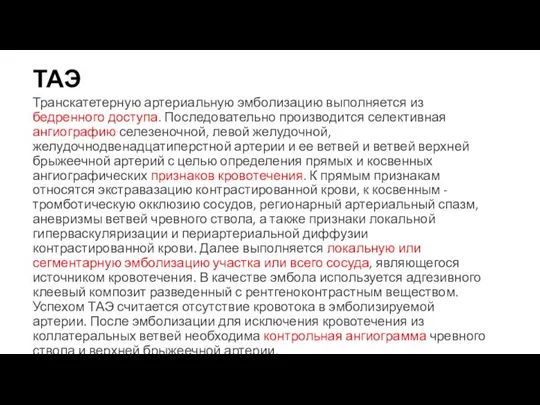

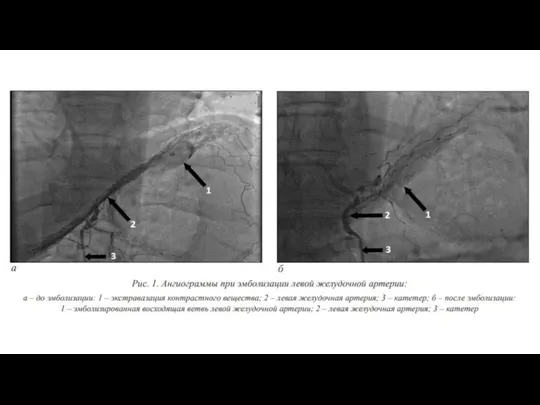

- 28. ТАЭ Транскатетерную артериальную эмболизацию выполняется из бедренного доступа. Последовательно производится селективная ангиографию селезеночной, левой желудочной, желудочнодвенадцатиперстной

- 31. Скачать презентацию

Medical academy named after S.I. Georgivsky of vernadsky university

Medical academy named after S.I. Georgivsky of vernadsky university Неотложные состояния в урологии Донецк 2021

Неотложные состояния в урологии Донецк 2021 Уличная офтальмология. Благотворительная больница

Уличная офтальмология. Благотворительная больница Риккетсии и хламидии

Риккетсии и хламидии Формирование мотиваций на здоровый образ жизни

Формирование мотиваций на здоровый образ жизни Формирование здорового образа жизни с использованием IT-технологий

Формирование здорового образа жизни с использованием IT-технологий Этико-правовые проблемы аборта

Этико-правовые проблемы аборта Факторы риска развития госпитальной пневмонии

Факторы риска развития госпитальной пневмонии Миастения

Миастения Химия и яды в медицине

Химия и яды в медицине Выбор режимов экстракорпоральной детокискации у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком

Выбор режимов экстракорпоральной детокискации у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком День борьбы со СПИДом

День борьбы со СПИДом Ревматизм. Этиология, патогенез

Ревматизм. Этиология, патогенез Группы крови. Защитные функции крови. Лекция 20

Группы крови. Защитные функции крови. Лекция 20 Рак Верхней Челюсти

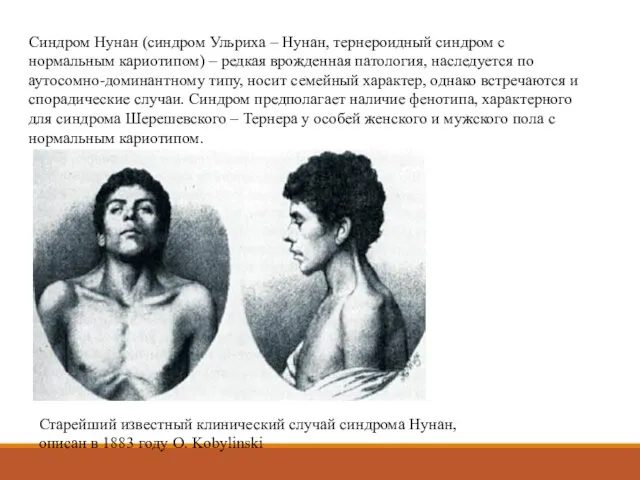

Рак Верхней Челюсти Наследственные синдромы, сопровождающиеся низким ростом

Наследственные синдромы, сопровождающиеся низким ростом Еңбек гигиенасы

Еңбек гигиенасы Нарушения опорно-двигательного аппарата

Нарушения опорно-двигательного аппарата Эндокринная система. Размножение и развитие человека

Эндокринная система. Размножение и развитие человека Ксабаны. Типы ксабанов

Ксабаны. Типы ксабанов Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР). Лекция 2

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР). Лекция 2 Геномика, нысандары, жіктелуі

Геномика, нысандары, жіктелуі Операционое лечение пероломов костей

Операционое лечение пероломов костей Реабилитация детей 13–14 лет с хроническим бронхитом в период обострения на стационарном этапе

Реабилитация детей 13–14 лет с хроническим бронхитом в период обострения на стационарном этапе Билиарные дисфункции и хронический холецистит

Билиарные дисфункции и хронический холецистит Особенности техники операции при врожденных паховых грыжах

Особенности техники операции при врожденных паховых грыжах Твой режим питания

Твой режим питания Химиялы-фармацевтикалық өндірістеріндегі технологиялық құралдарға

Химиялы-фармацевтикалық өндірістеріндегі технологиялық құралдарға