Содержание

- 2. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. ГЕМОБЛАСТОЗЫ. Гемобластозы — опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани.

- 3. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. При лейкозах опухолевые клетки, как правило, обнаруживаются в крови,

- 4. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Эпидемиология. Опухоли кроветворной и лимфоидной ткани в числе пяти

- 5. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Этиология. Как все опухоли, гемобластозы могут вызываться разнообразными мутагенными

- 6. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Роль химических канцерогенов доказывается данными экспериментов, наблюдениями за пациентами,

- 7. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Роль вирусов в качестве этиологического фактора гемобластозов трактуется неоднозначно.

- 8. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Роль наследственности в развитии гемобластозов подтверждается частым развитием лейкозов

- 9. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Патогенез. Множество этиологических факторов, воздействуя на стволовые и полустволовые

- 10. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. При этом могут происходить усиление экспрессии, амплификация, точечная мутация

- 11. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Так, при лимфоме Беркитта происходит реципрокная транслокация между хромосомами

- 12. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. При хроническом миелолейкозе нередко встречается филадельфийская хромосома, образовавшаяся в

- 13. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Онкогены обычно встраиваются в разрывы хромосом. Так, при В-лимфоцитарных

- 14. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Морфогенез. Развитие гемобластозов начинается с малигнизации одной стволовой или

- 15. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Моноклоновость. подтверждается экспериментальными и клиническими данными по обнаружению во

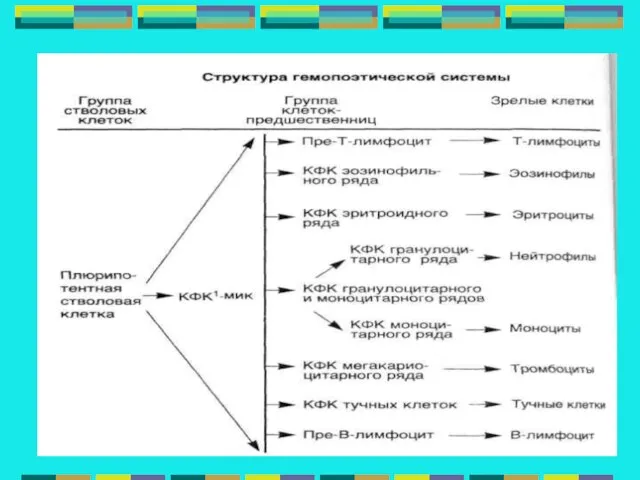

- 16. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Стволовые клетки. составляют примерно 0,01—0,001 % всей популяции костномозговых

- 17. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ.

- 18. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. ЛЕЙКОЗЫ. При лейкозах опухолевая ткань первоначально разрастается на "территории"

- 19. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Принципы классификации лейкозов. Выделяют пять основных принципов классификации: 1.

- 20. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. По характеру течения выделяют острые, протекающие менее года, и

- 21. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. По степени дифференцировки опухолевых клеток выделяют недифференцированные, бластные и

- 22. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. При низком блоке дифференцировки лейкозные клетки напоминают процитарные и

- 23. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Цитогенетические варианты лейкозов основываются на представлениях о кроветворении. Острые

- 24. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Хронические лейкозы представлены лейкозами миелоцитарного происхождения (хронический миелоцитарный лейкоз,

- 25. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Иммунный фенотип опухолевых клеток. В настоящее время стало возможным

- 26. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. По общему числу лейкоцитов в периферической крови и наличию

- 27. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Морфологическое исследование имеет большое значение в диагностике лейкозов. Основными

- 28. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Острые лейкозы. Различные формы острого лейкоза имеют стереотипные морфологические

- 29. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Размеры и очертания ядер, а также ширина ободка цитоплазмы

- 30. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Применяются реакции на пероксидазу, окраска на липиды Суданом черным,

- 31. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. В периферической крови и в костном мозге описывается феномен

- 32. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Лейкозные инфильтраты в виде диффузных или очаговых скоплений обнаруживаются

- 33. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. В результате тромбоцитопении, повреждения печени и стенок сосудов у

- 34. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. В связи с этим в настоящее время выделяют следующие

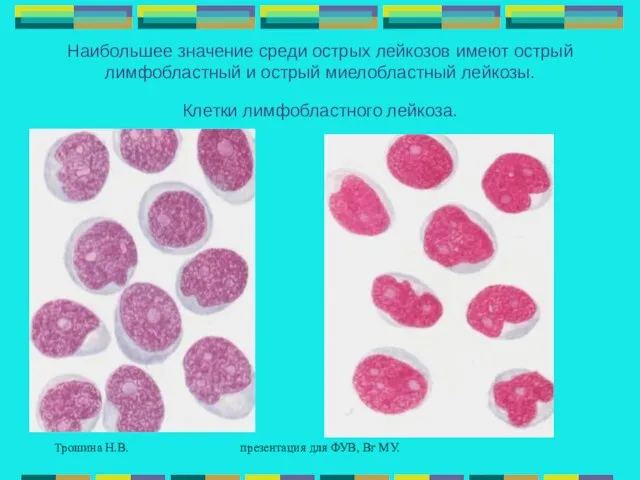

- 35. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Наибольшее значение среди острых лейкозов имеют острый лимфобластный и

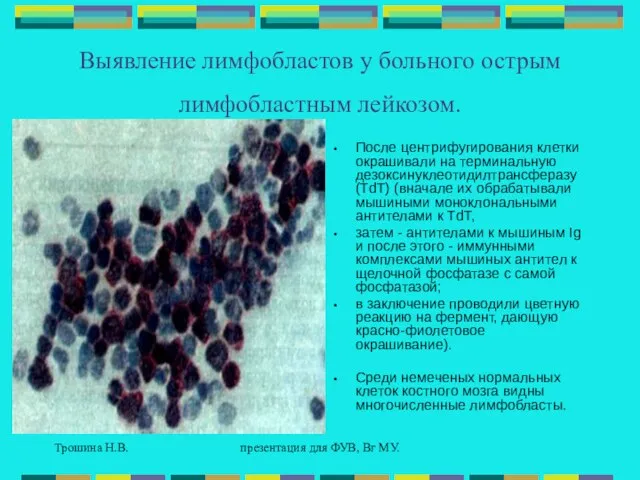

- 36. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Выявление лимфобластов у больного острым лимфобластным лейкозом. После центрифугирования

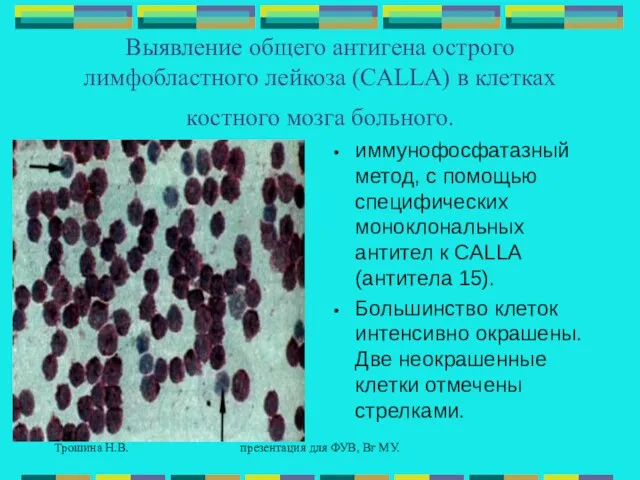

- 37. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Выявление общего антигена острого лимфобластного лейкоза (САLLА) в клетках

- 38. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Самый распространенный лейкоз в детском и юношеском возрасте. Пик

- 39. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Цитогенез острого лимфобластного лейкоза связан с предшественниками Т- и

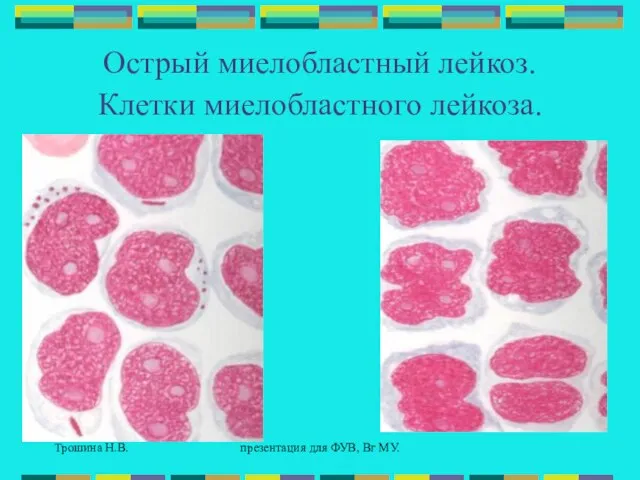

- 40. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Острый миелобластный лейкоз. Клетки миелобластного лейкоза.

- 41. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Наиболее частая форма заболевания у взрослых с относительно хорошим

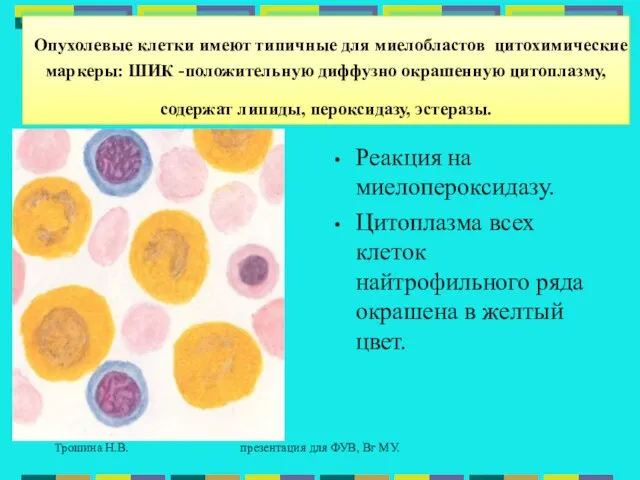

- 42. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Опухолевые клетки имеют типичные для миелобластов цитохимические маркеры: ШИК

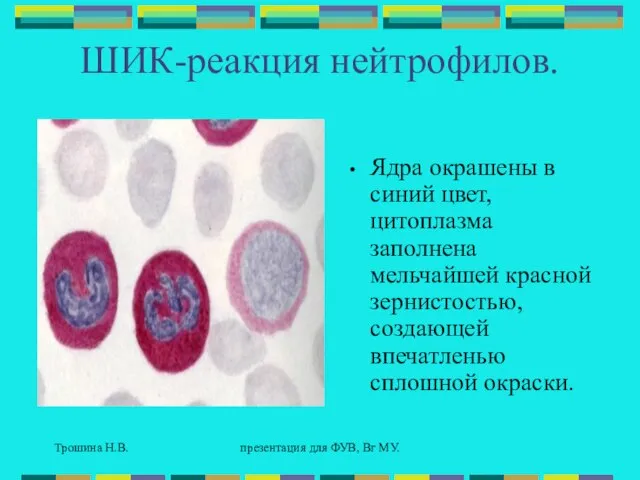

- 43. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. ШИК-реакция нейтрофилов. Ядра окрашены в синий цвет, цитоплазма заполнена

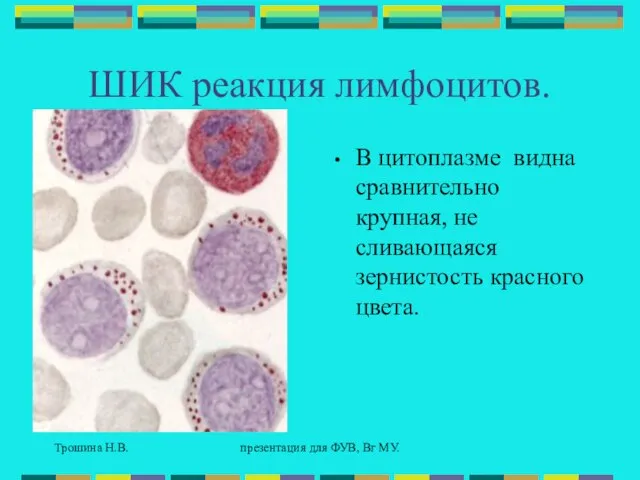

- 44. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. ШИК реакция лимфоцитов. В цитоплазме видна сравнительно крупная, не

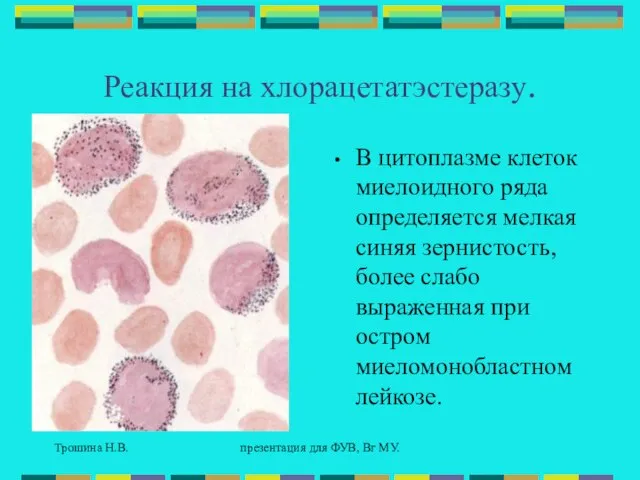

- 45. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Реакция на хлорацетатэстеразу. В цитоплазме клеток миелоидного ряда определяется

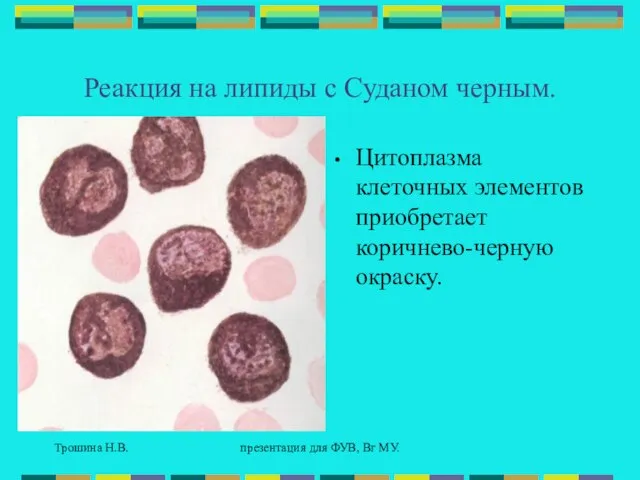

- 46. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Реакция на липиды с Суданом черным. Цитоплазма клеточных элементов

- 47. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Опухолевые клетки инфильтрируют костный мозг, приобретающий макроскопически пиоидный вид,

- 48. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Хронические лейкозы. Хронические лейкозы отличаются от острых цитарной дифференцировкой

- 49. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Результаты цитогенетических исследований показали, что злокачественная трансформация кроветворных клеток

- 50. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Хронические лимфоцитарные лейкозы. Эти формы лейкозов объединяются в две

- 51. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Хронический лимфолейкоз. Встречается обычно у лиц старше 40 лет,

- 52. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Лейкозные инфильтраты диффузно поражают костный мозг, лимфатические узлы, которые

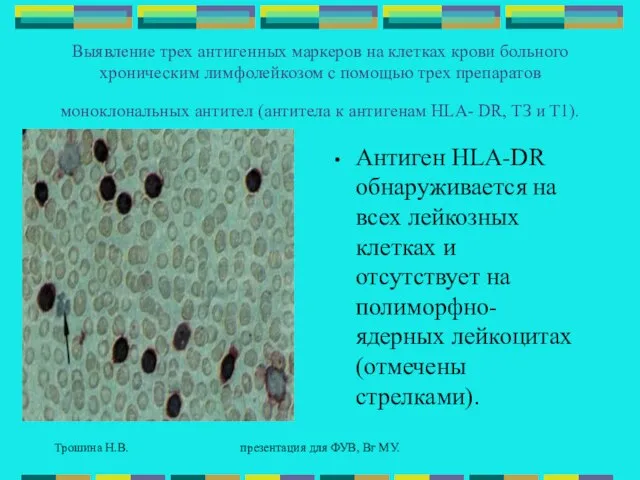

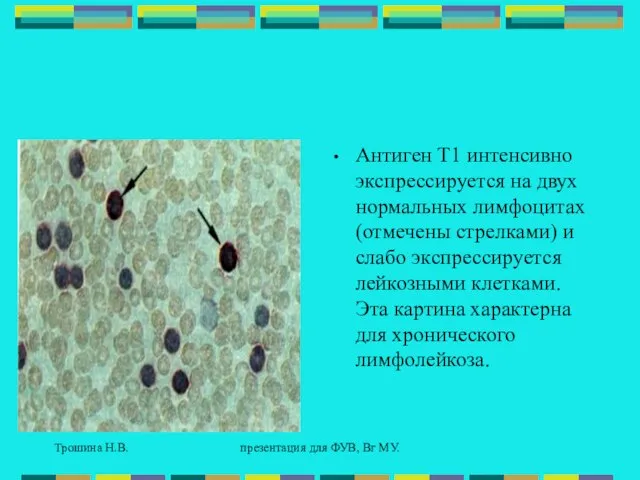

- 53. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Выявление трех антигенных маркеров на клетках крови больного хроническим

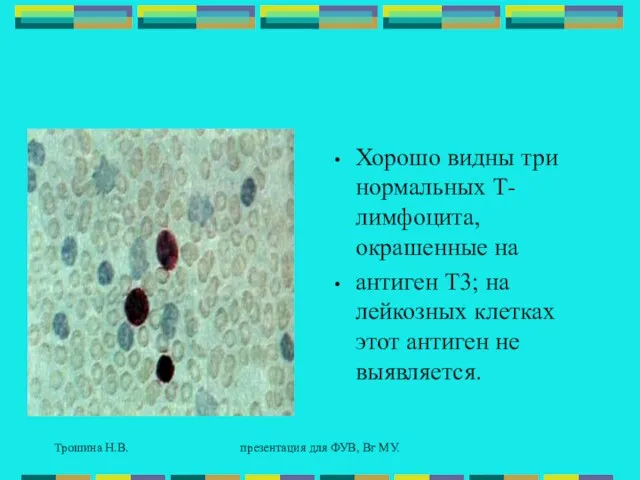

- 54. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Хорошо видны три нормальных Т-лимфоцита, окрашенные на антиген Т3;

- 55. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Антиген Т1 интенсивно экспрессируется на двух нормальных лимфоцитах (отмечены

- 56. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Парапротеинемические лимфолейкозы. В эту группу входят три заболевания —

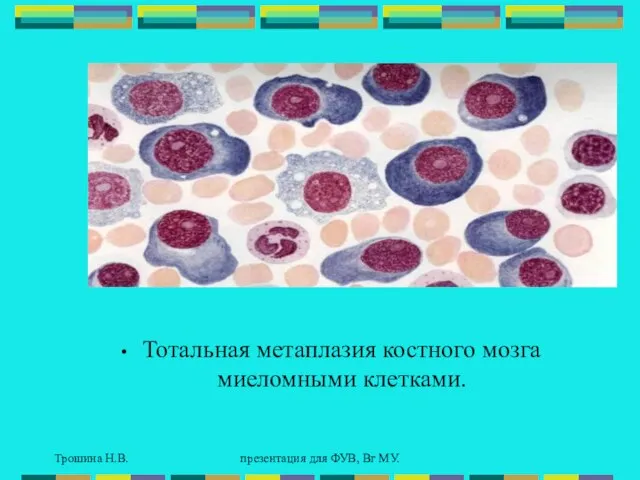

- 57. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Тотальная метаплазия костного мозга миеломными клетками.

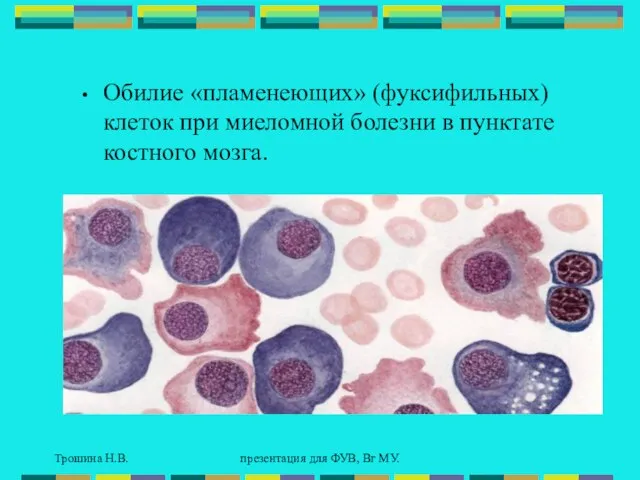

- 58. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Обилие «пламенеющих» (фуксифильных) клеток при миеломной болезни в пунктате

- 59. Трошина Н.В. презентация для ФУВ, Вг МУ. Особенностью парапротеинемических лейкозов, которые также называются злокачественными иммунопролиферативными заболеваниями,

- 60. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России ежегодно регистрируется до 3000 случаев вновь выявленных лейкозов только

- 61. Вопросы дифференциальной диагностики острых лейкозов выходят на первый план, поскольку во многом позволяют определить своеобразие клинического

- 62. Эти методы положены в основу современной классификации острых лейкозов FAB (Франко-Американо-Британской, 1976 г.), основанной на клоновой

- 63. Согласно FAB-классификации, все лейкозы подразделяются на две большие группы: острые миелоидные (нелимфобластные – ОНЛЛ) и острые

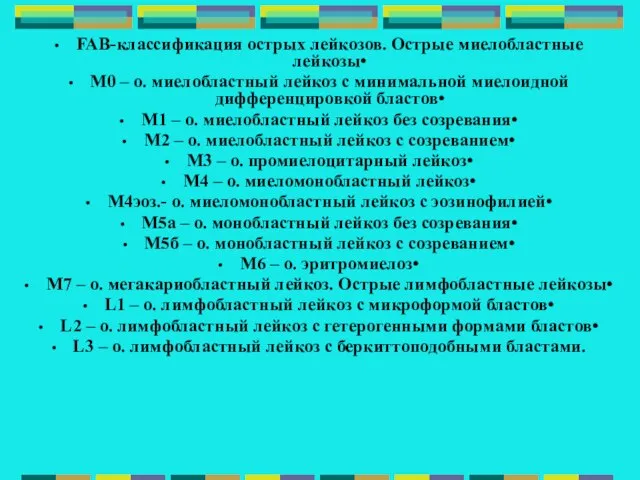

- 64. FAB-классификация острых лейкозов. Острые миелобластные лейкозы• М0 – о. миелобластный лейкоз с минимальной миелоидной дифференцировкой бластов•

- 65. Объектами цитохимического исследования могут служить мазки периферической крови, пунктаты костного мозга, лейкоконцентрат венозной крови, спинномозговой жидкости,

- 66. Цитохимические методы представляют собой достаточно простые, хорошо воспроизводимые, не требующие сложной аппаратуры методики, которые могут быть

- 67. Миелопероксидаза (МПО). Пероксидаза является лизосомальным ферментом, катализирующим в присутствии перекиси водорода (Н2О2) окисление различных субстратов. Миелопероксидаза

- 68. В сегментоядерных нейтрофилах здоровых людей выявляется высокая активность МПО в виде гранул, заполняющих цитоплазму. Самая высокая

- 69. Нормальные величины. В крови здоровых людей 3 - 16% нейтрофилов имеют резко положительную, 60–90% – умеренно

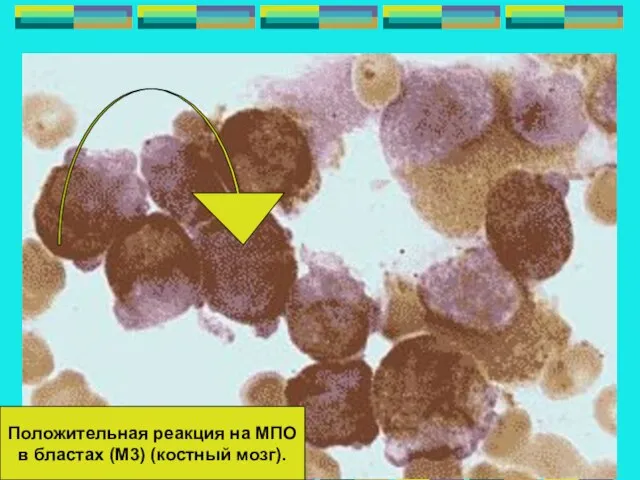

- 70. Положительная реакция на МПО в бластах (М3) (костный мозг).

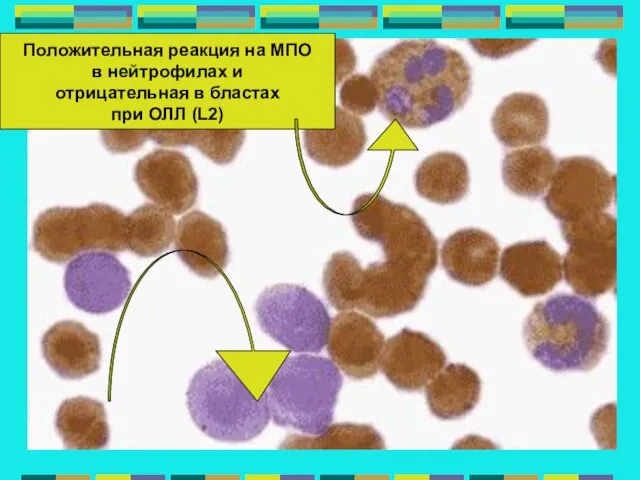

- 71. Положительная реакция на МПО в нейтрофилах и отрицательная в бластах при ОЛЛ (L2)

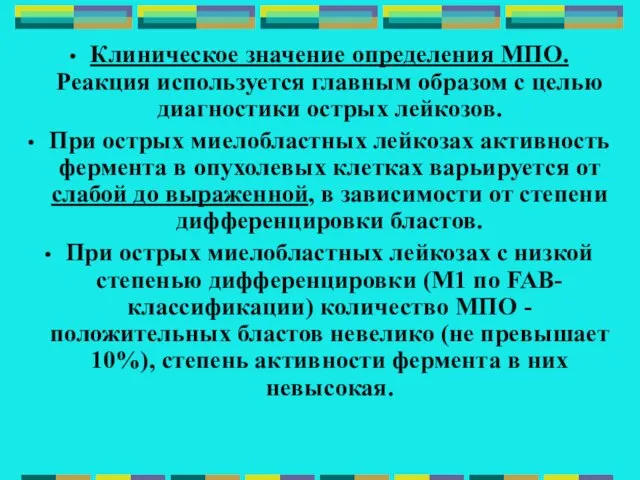

- 72. Клиническое значение определения МПО. Реакция используется главным образом с целью диагностики острых лейкозов. При острых миелобластных

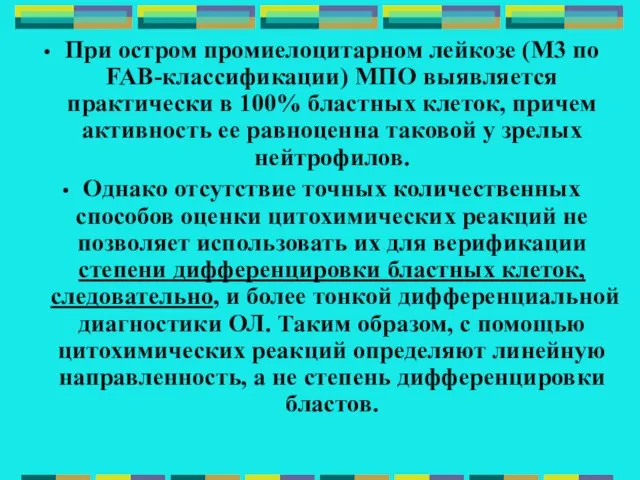

- 73. При остром промиелоцитарном лейкозе (М3 по FAB-классификации) МПО выявляется практически в 100% бластных клеток, причем активность

- 74. Липиды. Липиды обнаруживаются практически во всех лейкоцитах, за исключением лимфоцитов. Однако основная масса липидов связана с

- 75. В клетках лимфоидного ряда липиды не выявляются. Стабильные и хорошо воспроизводимые результаты для исследования гемопоэтических клеток

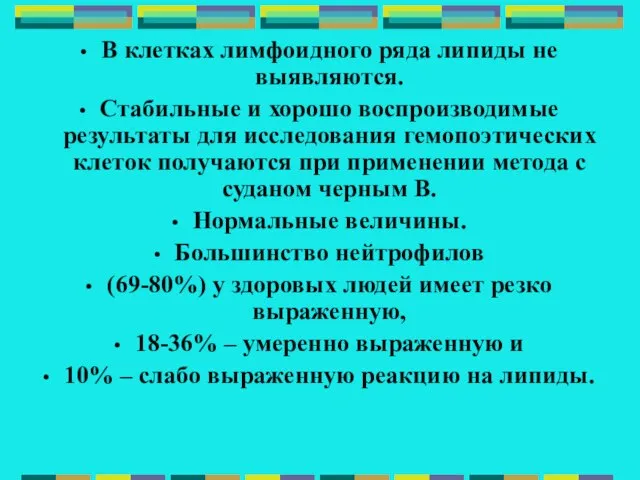

- 76. Положительная реакция на липиды в нейтрофилах и отрицательная в лимфоците.

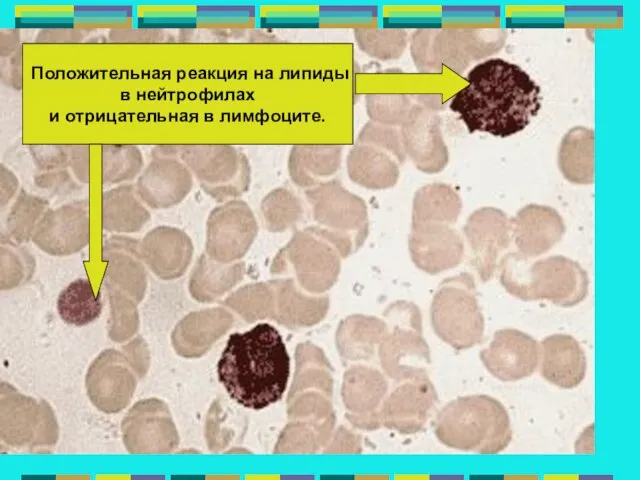

- 77. Положительная реакция на липиды в бластах (М2).

- 79. Клиническое значение определения липидов. Особую информативность реакция с суданом черным В имеет при дифференциальной диагностике острых

- 80. PAS-реакция. Механизм РАS-реакции основан на окислении йодной кислотой гликолевых групп или их амино- или алкиламино -

- 81. В зрелых эозинофилах и базофилах PAS-положительный материал располагается следующим образом: специфические гранулы остаются неокрашенными и резко

- 82. В тромбоцитах PAS-положительный материал выявляется в виде мелких рассеянных гранул по периферии клетки либо в виде

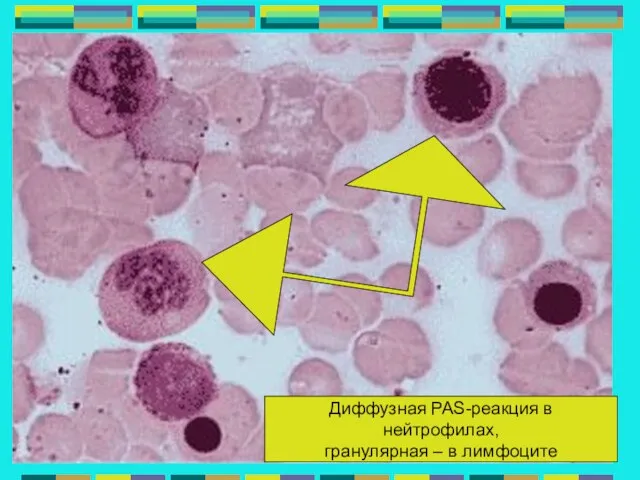

- 83. Диффузная PAS-реакция в нейтрофилах, гранулярная – в лимфоците

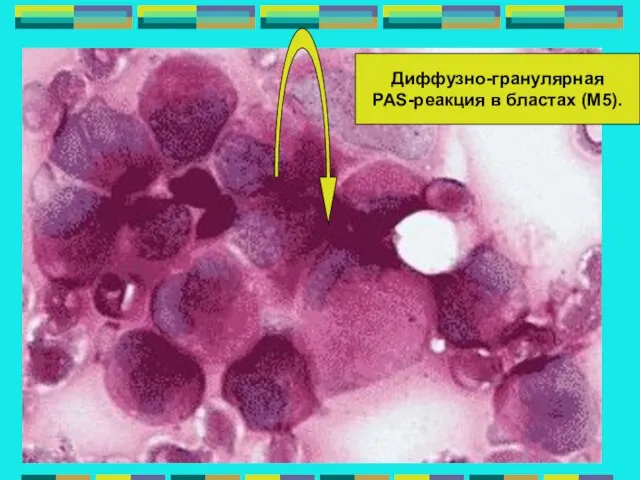

- 84. Диффузно-гранулярная PAS-реакция в бластах (М5).

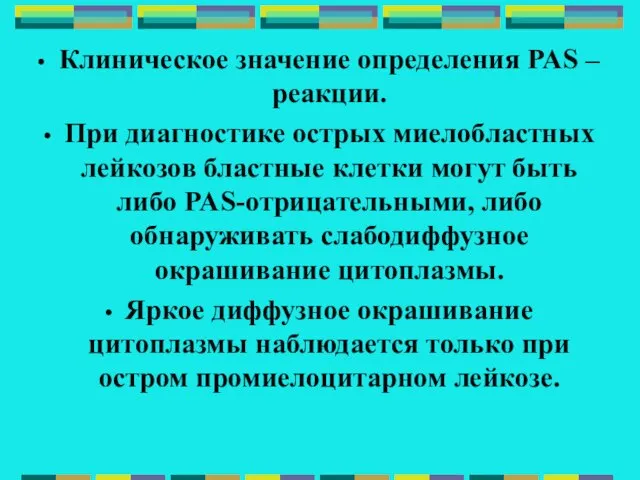

- 86. Клиническое значение определения PAS – реакции. При диагностике острых миелобластных лейкозов бластные клетки могут быть либо

- 87. Неспецифические эстеразы. Термином «эстераза», или «неспецифическая эстераза» обозначены ферменты, способные гидролизовать простые эфиры N-свободных спиртов и

- 88. a-нафтилацетатэстераза обнаруживается во всех клетках миелоидного ряда начиная с миелобласта. Активность ее выявляется в эозинофилах вне

- 89. Активность неспецифической эстеразы в клетках моноцитарного ряда легко ингибируется фторидом натрия, но не подавляется в гранулоцитах.

- 90. Активность нафтил-AS-D-хлорацетат-эстеразы выражена в клетках гранулоцитарного ряда и отсутствует в клеточных элементах моноцитарного и лимфоцитарного ряда.

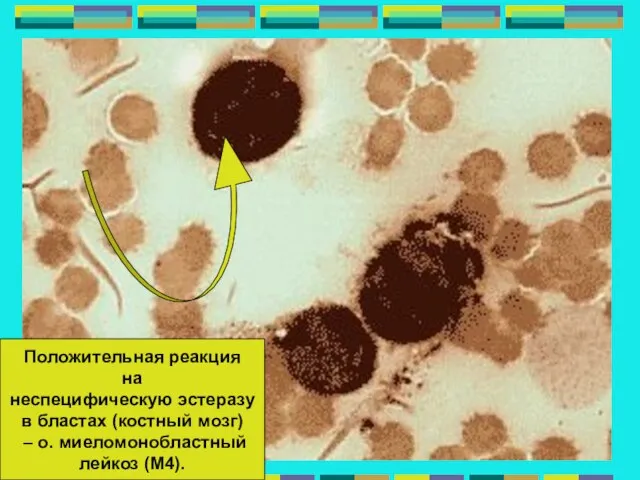

- 91. Положительная реакция на неспецифическую эстеразу в бластах (костный мозг) – о. миеломонобластный лейкоз (М4).

- 93. Скачать презентацию

Классификация АО (ассоциация остеосинтеза). Преимущества клинического применения

Классификация АО (ассоциация остеосинтеза). Преимущества клинического применения Лобная эпилепсия

Лобная эпилепсия Эпидемии. Составляющие эпидемического процесса и факторы, определяющие его

Эпидемии. Составляющие эпидемического процесса и факторы, определяющие его Стадии лихорадки

Стадии лихорадки Здоровая осанка

Здоровая осанка Медицинская биохимия

Медицинская биохимия Анаэробные споронеобразующие бактерии

Анаэробные споронеобразующие бактерии Современные технологии в реабилитации больных с заболеваниями позвоночника в условиях санатория Курорт Старая Русса

Современные технологии в реабилитации больных с заболеваниями позвоночника в условиях санатория Курорт Старая Русса Экскурсия в Ушачскую поликлинику с Совуньей

Экскурсия в Ушачскую поликлинику с Совуньей Разбор случая смерти пациентки от туберкулёза, не диагностированного при жизни

Разбор случая смерти пациентки от туберкулёза, не диагностированного при жизни Витамины- источник здоровья

Витамины- источник здоровья 12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи

12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи Первая помощь при ожогах и обморожениях

Первая помощь при ожогах и обморожениях Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда Trahejas slimības

Trahejas slimības Сrest-синдром

Сrest-синдром Перечень медикаментов, перевязочных средств и принадлежностей для аптечки

Перечень медикаментов, перевязочных средств и принадлежностей для аптечки Сестринское сопровождение детей первого года жизни

Сестринское сопровождение детей первого года жизни Основы эндовидеохирургии

Основы эндовидеохирургии Отдел разработки лекарственных средств

Отдел разработки лекарственных средств Легочная реабилитация

Легочная реабилитация Сосудистая пластика заплатой

Сосудистая пластика заплатой Клиника гепатитов А и В

Клиника гепатитов А и В Гериатрические аспекты язвенной болезни

Гериатрические аспекты язвенной болезни Дети с умственной отсталостью

Дети с умственной отсталостью Механика дыхания

Механика дыхания Симптомы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Симптомы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь