Содержание

- 2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ Определения и понятия Код мо МКБ-10 Этиология и патогенез Клиническая картина и классификация

- 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОНЯТИЯ

- 4. Определение Коклюш (Pertussis) – острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, преимущественно Bordetella pertussis, передающееся

- 5. Поддержание циркуляции бордетелл обеспечивает сохранение основных эпидемиологических закономерностей коклюша: - периодичность (повышение заболеваемости коклюшем каждые 2-3

- 6. Источником инфекции являются больные (дети, взрослые) как с типичными, так и атипичными формами. Больные с атипичными

- 7. Восприимчивость к коклюшу высока: индекс контагиозности составляет до 70,0%– 100,0% у не привитых детей первого года

- 8. КОД ПО МКБ-10

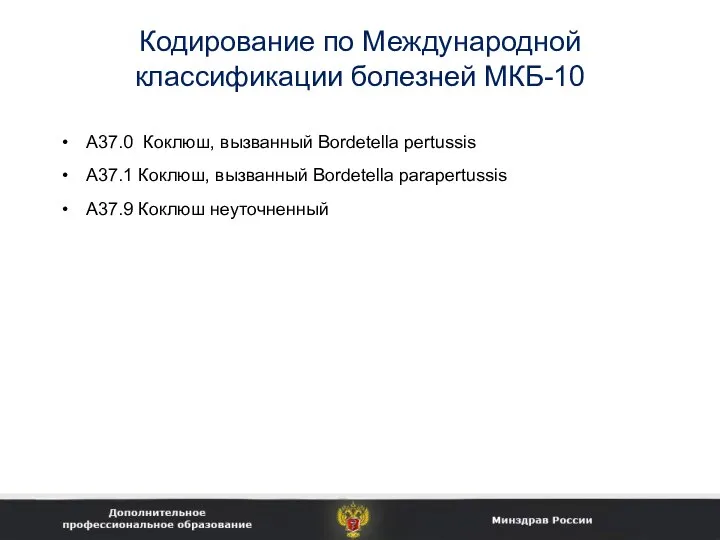

- 9. Кодирование по Международной классификации болезней МКБ-10 A37.0 Коклюш, вызванный Bordetella pertussis A37.1 Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis

- 10. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- 11. Этиология. Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis) – грамотрицательная гемолитическая палочка, неподвижная, не образующая капсул и спор, неустойчивая

- 12. Этиология. В антигенную структуру коклюшной палочки также входят: филаментозный гемагглютинин, пертактин и протективные агглютиногены (способствуют бактериальной

- 13. Этиология. Возбудитель имеет 8 агглютиногенов, ведущими являются 1, 2, 3. Агглютиногены – полные антигены, на которые

- 14. Патогенез Входными воротами является слизистая верхних дыхательных путей. Коклюшные микробы распространяются бронхогенным путем, достигая бронхиол и

- 15. Патогенез В развитии коклюшной инфекции выделяют три стадии, ведущую роль в которых играют разные факторы патогенности:

- 16. Патогенез Коклюшный токсин, обладая аденозиндифосфатрибозилтрансферазной активностью, оказывает влияние на внутриклеточный обмен ионизированного кальция (работу «кальциевого насоса»),

- 17. Патогенез В структуре системных поражений при коклюше доминируют: Расстройство центральной регуляции дыхания Нарушение функции внешнего дыхания

- 18. Патогенез Коклюшная палочка и продукты ее жизнедеятельности вызывают длительное раздражение рецепторов афферентных волокон блуждающего нерва, импульсы

- 19. Патогенез Основными признаками доминантного очага при коклюше являются: повышенная возбудимость дыхательного центра и способность суммировать раздражения

- 20. Патогенез Формирование доминантного очага происходит уже в начале заболевания (в предсудорожном периоде), однако наиболее ярко его

- 21. Клиническая картина и классификация

- 22. Классификация коклюша .Общепринятая клиническая классификация коклюша соответствует принципу А.А. Колтыпина По типу: 1. Типичные. 2. Атипичные:

- 23. Типичная форма коклюша Инкубационный период продолжается от 3 до 14 суток (в среднем 7-8 дней) Предсудорожный

- 24. Типичная форма коклюша Период приступообразного судорожного (спазматического) кашля продолжается от 2 – 3 недель до 6

- 25. Типичная форма коклюша Вне приступа кашля сохраняются одутловатость и пастозность лица больного, отечность век, бледность кожи,

- 26. Изменения в легких В судорожном периоде имеются выраженные изменения в легких: при перкуссии отмечаются тимпанический оттенок,

- 27. Пневмоколюш При пневмококлюше («коклюшном легком») физикальные данные ограничиваются симтомами вздутия легочной ткани. Дыхание остается нормальным (пуэрильным)

- 28. Бронхит Бронхит является осложнением коклюша. О наличии бронхита можно судить по появлению большого количества влажных разнокалиберных

- 29. Пневмония Пневмония при коклюше чаще возникает в связи с присоединением вторичной респираторной инфекции – чаще ОРВИ

- 30. Ателектаз Ателектаз развивается в связи с обтурацией просвета бронха вязкой слизью и нарушением моторной функцией бронха.

- 31. Типичная форма коклюша Период обратного развития (ранней реконвалесценции) продолжается от 2 до 8 недель. Кашель теряет

- 32. Атипичные формы коклюша Абортивная форма — период судорожного кашля начинается типично, но очень быстро заканчивается (в

- 33. Осложнения Специфические: ателектаз, выраженная эмфизема легких, эмфизема средостения, нарушения ритма дыхания (задержки дыхания — до

- 34. Резидуальные изменения Хронические бронхолегочные заболевания (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь) Задержка психомоторного развития, невроз, судорожный синдром, различные

- 35. Общие подходы к диагностике

- 36. Общие подходы к диагностике Диагностика «Коклюша» производится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, лабораторных и специальных методов

- 37. Клиническая дифференциальная диагностика характера проявления синдрома

- 38. Клиническая дифференциальная диагностика характера заболевания В предсудорожном периоде дифференциальную диагностику коклюша необходимо проводить с паракоклюшем, ОРВИ,

- 39. Дифференциальная диагностика коклюша В периоде судорожного кашля необходимо проводить дифференциальную диагностику коклюша с паракоклюшем и заболеваниями,

- 40. Дифференциальная диагностика коклюша Паракоклюш может быть диагностирован только при наличии лабораторного подтверждения (бактериологического, ПЦР, серологического) По

- 41. Критерии оценки степени тяжести По тяжести выделяют легкие, среднетяжелые и тяжелые формы коклюша Критерием тяжести является

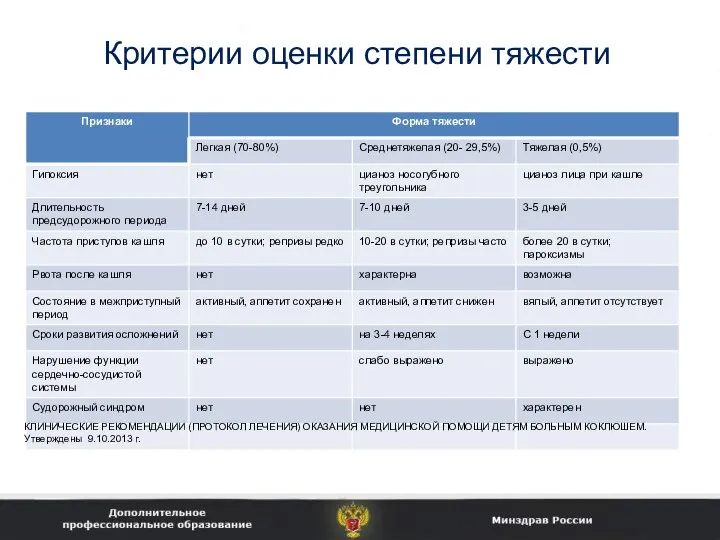

- 42. Критерии оценки степени тяжести КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ. Утверждены 9.10.2013

- 43. Критерии оценки степени тяжести При легкой форме число приступов судорожного кашля за сутки составляет 8-10; они

- 44. Критерии оценки степени тяжести Среднетяжелая форма характеризуется возникновением приступов судорожного кашля до 15-20 раз в сутки,

- 45. Критерии оценки степени тяжести При тяжелой форме число приступов судорожного кашля за сутки достигает 25-30 и

- 46. Эпидемиологическая диагностика

- 47. Эпидемиологическая диагностика Наличие контакта с больным коклюшем Наличие контакта с длительно кашляющим ребенком или взрослым КЛИНИЧЕСКИЕ

- 48. Лабораторная диагностика

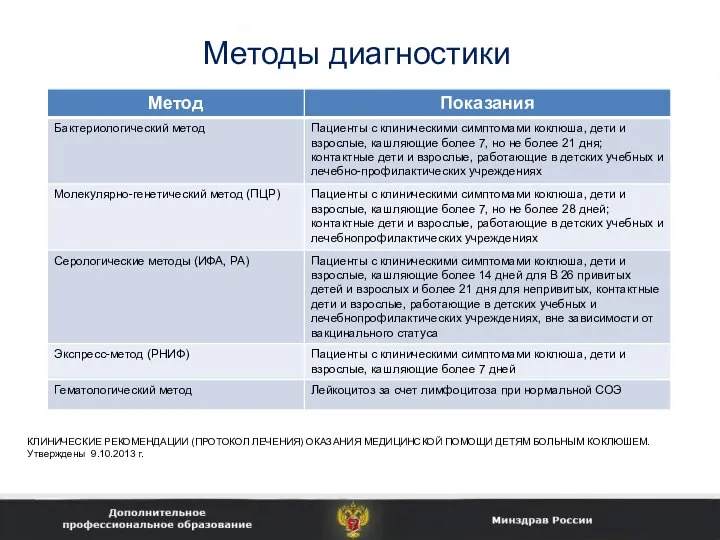

- 49. Методы диагностики КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ. Утверждены 9.10.2013 г.

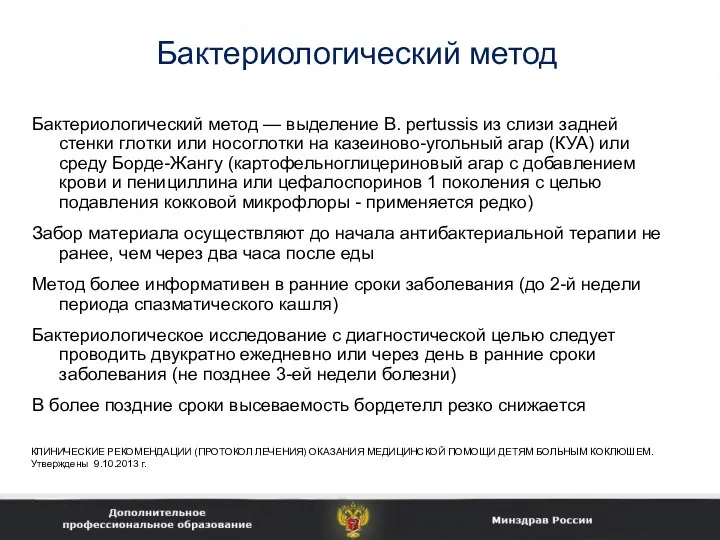

- 50. Бактериологический метод Бактериологический метод — выделение B. pertussis из слизи задней стенки глотки или носоглотки на

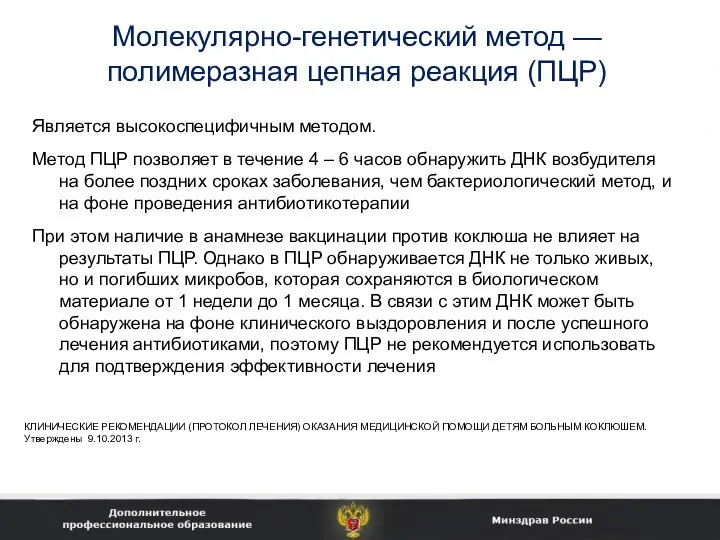

- 51. Молекулярно-генетический метод — полимеразная цепная реакция (ПЦР) Является высокоспецифичным методом. Метод ПЦР позволяет в течение 4

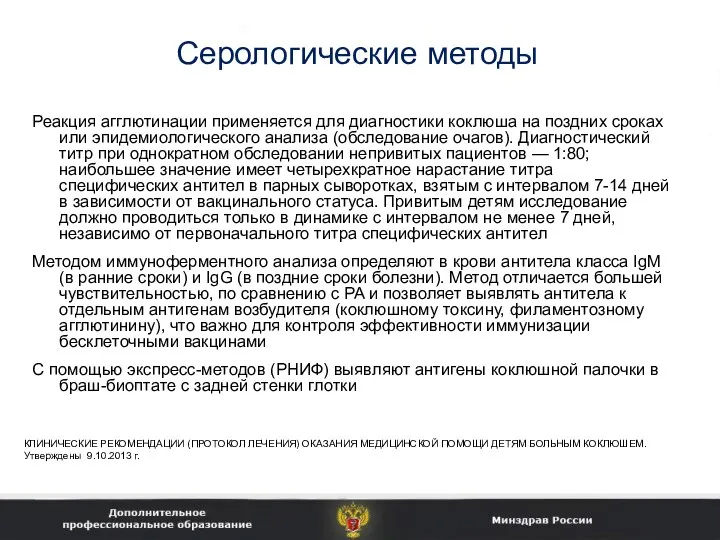

- 52. Серологические методы Реакция агглютинации применяется для диагностики коклюша на поздних сроках или эпидемиологического анализа (обследование очагов).

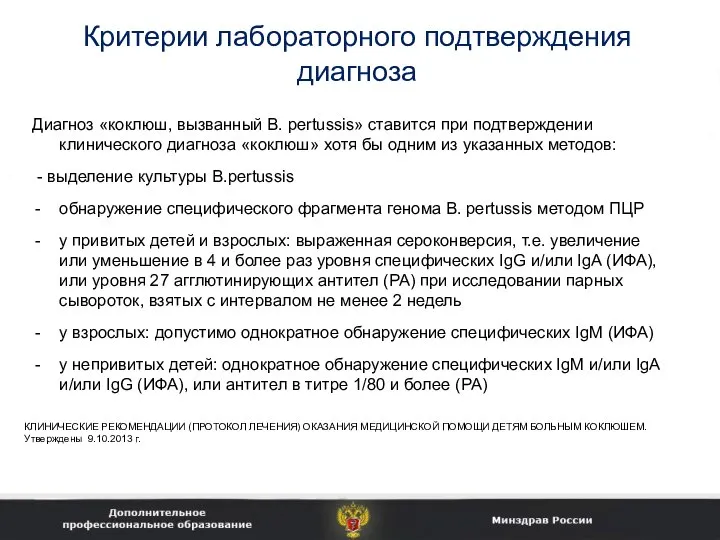

- 53. Критерии лабораторного подтверждения диагноза Диагноз «коклюш, вызванный B. pertussis» ставится при подтверждении клинического диагноза «коклюш» хотя

- 54. Инструментальная диагностика

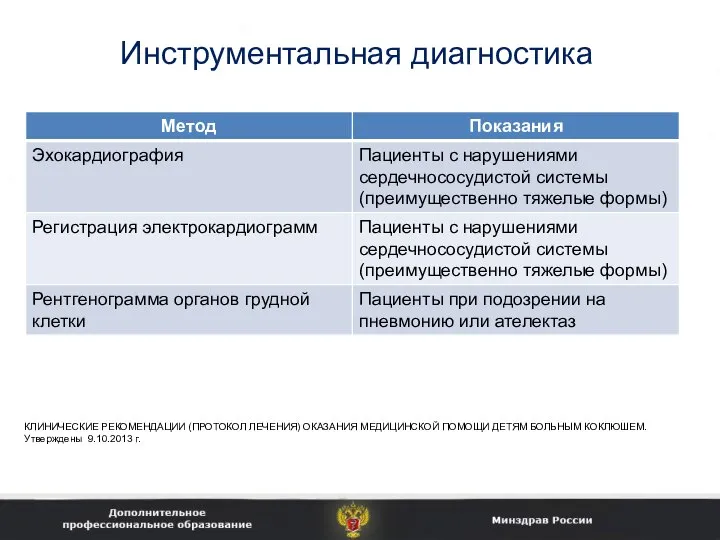

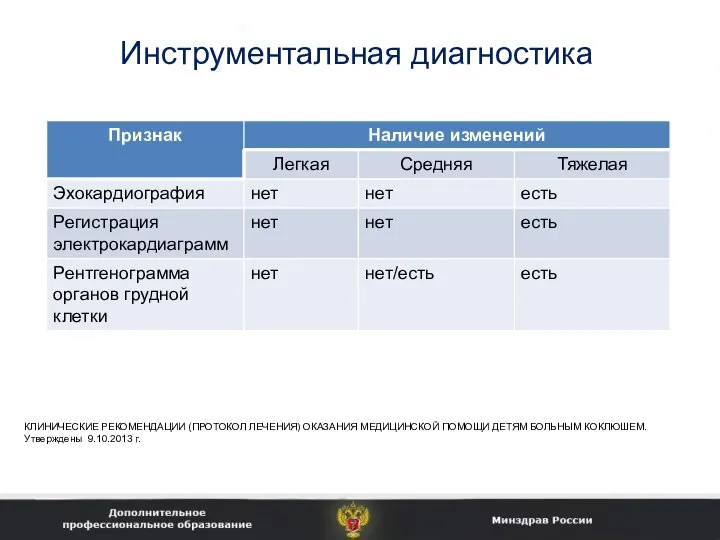

- 55. Инструментальная диагностика КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ. Утверждены 9.10.2013 г.

- 56. Инструментальная диагностика КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ. Утверждены 9.10.2013 г.

- 57. Обоснование и формулировка диагноза

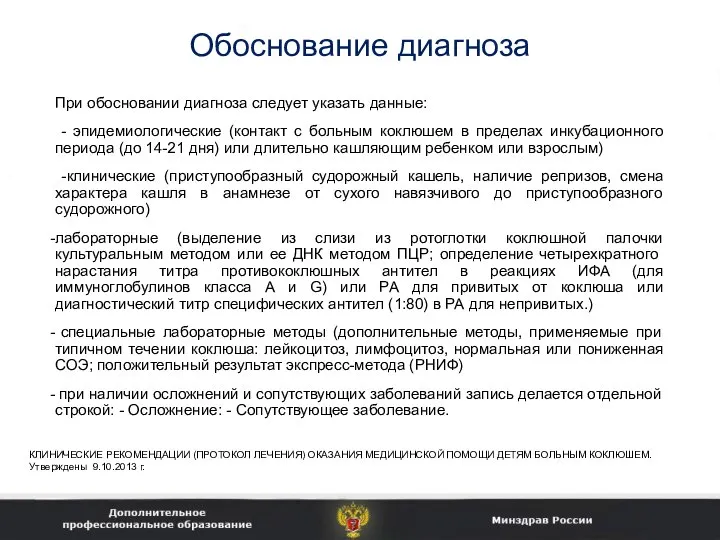

- 58. Обоснование диагноза При обосновании диагноза следует указать данные: - эпидемиологические (контакт с больным коклюшем в пределах

- 59. Примеры диагноза Коклюш, вызванный B. pertussis, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение Коклюш, типичная форма,

- 60. Лечение

- 61. Лечение Лечение больных коклюшем проводится согласно Стандартам оказания медицинской помощи Приказ МЗ РФ №797н от 9.11.12

- 62. Лечение При легкой степени тяжести Антибактериальная терапия показана детям раннего возраста, а также с хроническими очагами

- 63. Лечение При средней степени тяжести В качестве этиотропной терапии используются пенициллины (амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота),

- 64. Лечение Тяжелая степень наблюдается преимущественно у новорожденных, детей раннего возраста и у старших детей, не привитых

- 65. Реабилитация

- 66. Реабилитация Применительно к больным, перенесшим тяжелую, осложненную форму коклюша необходимо соблюдать следующие основные принципы реабилитации: 1.

- 67. Диспансерное наблюдение

- 68. Диспансеризация Проводится в отношении детей с затянувшимся течением коклюша и изменениями в лёгких в течение 1

- 69. Профилактические мероприятия

- 70. Противоэпидемические мероприятия В очаге коклюшной инфекции профилактические прививки против коклюша не проводят. В помещении осуществляют ежедневную

- 71. Противоэпидемические мероприятия Взрослые, работающие в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого

- 72. Специфическая профилактика коклюша Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинопрофилактика Иммунизация населения против

- 74. Скачать презентацию

Виды шприцев и игл для различных видов инъекций

Виды шприцев и игл для различных видов инъекций Классификация косметических средств

Классификация косметических средств Вирус парагриппа

Вирус парагриппа Отбасын жоспарлау. Контрацепция

Отбасын жоспарлау. Контрацепция Дифференциальная диагностика рака пищевода

Дифференциальная диагностика рака пищевода Лекция 5. Слуховой анализатор

Лекция 5. Слуховой анализатор Артериальное давление. Введение

Артериальное давление. Введение Соединения верхней конечности

Соединения верхней конечности Эктопротездер, отандық және шетел үйлесімдерінің салыстырмалы сипаттамасы

Эктопротездер, отандық және шетел үйлесімдерінің салыстырмалы сипаттамасы Основы клинической биохимии

Основы клинической биохимии Признаки отделения и методы выделения последа

Признаки отделения и методы выделения последа Зиянды заттар зардабы

Зиянды заттар зардабы Формовочные материалы

Формовочные материалы ГЦР

ГЦР Медицинская реабилитация при гипотонической болезни

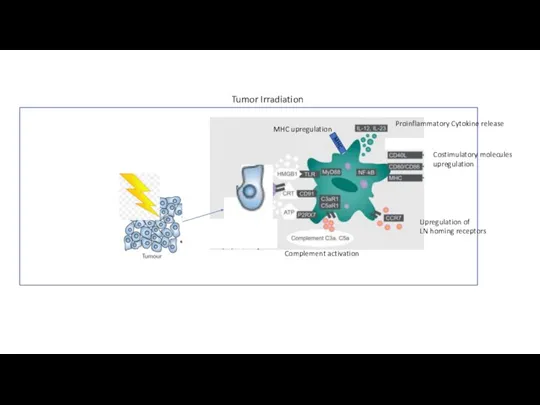

Медицинская реабилитация при гипотонической болезни Tumor Irradiation

Tumor Irradiation Кровоснабжение печени. Миогенная регуляция кровоснабжения печени

Кровоснабжение печени. Миогенная регуляция кровоснабжения печени ИБС при СД

ИБС при СД Приспособительные и компенсаторные процессы

Приспособительные и компенсаторные процессы Оценка пропорциональности развития ребенка. Расчет прибавки и массы детей

Оценка пропорциональности развития ребенка. Расчет прибавки и массы детей Крон ауруы

Крон ауруы Физиология выделения

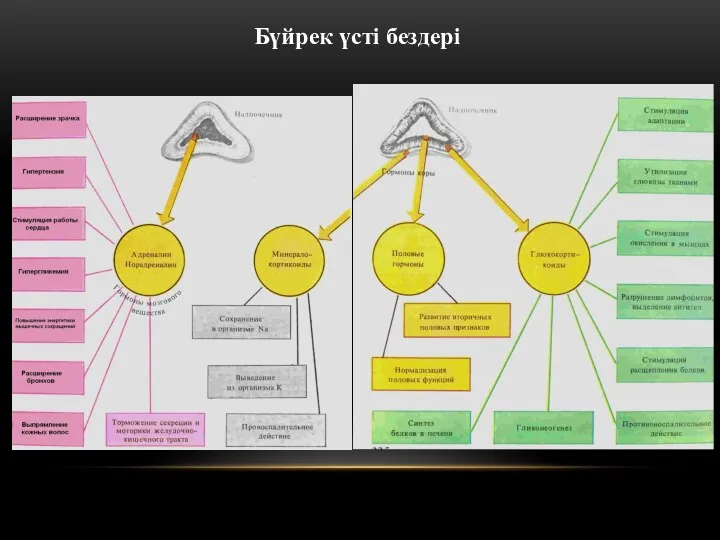

Физиология выделения Бүйрук үсті буздері

Бүйрук үсті буздері Логопедические технологии формирования плавной речи

Логопедические технологии формирования плавной речи Острые вирусные гепатиты А и Е

Острые вирусные гепатиты А и Е Апоплексия яичника. Распространенность

Апоплексия яичника. Распространенность Туберкулема легких

Туберкулема легких Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции Сovid-19

Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции Сovid-19