Содержание

- 2. Работу выполнили: 1.Бадретдинова Алиса Рафитовна 2.Батталова Индира Айдаровна 3.Габбасова Регина Айратовна 4.Латыпова Резеда Маратовна 5.Рябова Арина

- 4. Комплаенс (compliance) – по определению M. Linden’a, это «отношение фактической терапии к терапии стандарту». Численно, комплаенс

- 5. Согласие пациента следовать рекомендациям врача. Его обозначают в последние годы термином «compliance» (комплайенс), прочно вошедшим в

- 7. Согласие чрезвычайно важно как для взаимоотношений пациента и врача, так и для успеха любого лечения, в

- 9. Согласие пациента на применение плацебо Надо ли его получать? Подобно тому, как необходимо получить согласие на

- 10. Повышение согласия Рассматриваются разные стратегии повышения согласия (Becker M. H., Maiman L. A., 1980), единодушно подчеркивающие

- 11. Какие факторы улучшают согласие больных в лечении антидепрессантами? Опрос в пяти странах (США, Испания, Франция, Германия

- 13. Уменьшение согласия Точные причины риска отказа от приема лекарств не определены, но не вызывает сомнения, что

- 14. Отказ от приема лекарств Эта проблема остается одной из важнейших проблем практической медицины. Особое место в

- 16. А сколько трагедий происходит в наше время из-за отказа от вакцинации против полиомиелита, дифтерии и других

- 18. Для профилактического лечения рекомендуют (Нуллер Ю.Л., Михаленко И.Н., 1988) поддерживать концентрацию лития не выше 0,6-0,7 ммоль/л

- 19. Согласие очень важно для любой фармакотерапии (Mann J., 1986; Editorial, 1997) и в частности в процессе

- 20. Что может противодействовать антидепрессантам, мешать им в первые две недели? Какие-то тотчас образующиеся антитела к антидепрессантам

- 21. Следующей зацепкой в разгадывании загадки «отставленного антидепрессивного эффекта» стала серия работ (Artigas F., 1994), показавших, что

- 22. http://www.medpsy.ru/dictionary/dictionary10_006.php Использованный ресурс: ТОЧКА ЗРЕНИЯ: 01.11 – 31.12 — М.М. РЕШЕТНИКОВА по книге Лапина И.П. «Личность

- 24. Скачать презентацию

Слайд 2 Работу выполнили:

1.Бадретдинова Алиса Рафитовна

2.Батталова Индира Айдаровна

3.Габбасова Регина Айратовна

4.Латыпова Резеда Маратовна

5.Рябова Арина

Работу выполнили:

1.Бадретдинова Алиса Рафитовна

2.Батталова Индира Айдаровна

3.Габбасова Регина Айратовна

4.Латыпова Резеда Маратовна

5.Рябова Арина

6.Шангареева Дина Салаватовна

7.Шарифгалеева Гульназ Радиковна.

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Слайд 4Комплаенс (compliance)

– по определению M. Linden’a, это «отношение фактической терапии к терапии

Комплаенс (compliance)

– по определению M. Linden’a, это «отношение фактической терапии к терапии

Численно, комплаенс оценивается единицей – максимум – «коэффициент комплаенса». Автор подчеркивает, что все виды важны для изучения:

* комплаенс «врач – пациент»;

* комплаенс «врач – врач»;

* комплаенс «врач – общепризнанный стандарт лечения»

По данным, цитируемым F.-V.Wilker’ом «если исходить из экспертной оценки, согласно которой, как минимум 20% всех медикаментов остаются неиспользованными, то получается, что только в 1980 году в ФРГ было бессмысленно израсходовано 2,5 миллиарда DM. Из-за фактов отклонения комплаенса от единицы (non-compliance), возникают дополнительные сложности в интерпретации данных клинических испытаний.

Слайд 5Согласие пациента следовать рекомендациям врача. Его обозначают в последние годы термином «compliance»

Согласие пациента следовать рекомендациям врача. Его обозначают в последние годы термином «compliance»

Понятие согласия намного шире рамок отношения пациента к врачу. Оно применимо к общению здоровых людей, например, в педагогическом процессе или в спорте (Stewart A. M., Hopkins W. G., 1997), где его используют в описании взаимоотношений учителя/тренера и учеников – как ученики подчиняются требованиям учителя или тренера.

Если понимать «compliance» во всей полноте этого английского слова в точном соответствии с его толкованием современными словарями как согласие, принятие назначений врача, добровольное подчинение им (иногда его толкуют и как сотрудничество), вряд ли подмена термина «согласие» термином «compliance» дает значимое преимущество. Обнаученное звучание термина и его приближение к моде 80-90–х годов калькировать, а не умело (!) переводить английские слова (новый вариант «смеси французского с нижегородским») – вряд ли достаточные основания для безоговорочного вставления в русский научный лексикон термина «compliance». Более вески, на наш взгляд, возражения: и склонять трудно, и звучит склонение английского слова на манер русских смешно (или, как говорится, режет слух), в написании латинскими буквами «compliance» выглядит инородным телом в окружении слов на кириллице, написание же в транскрипции русскими буквами («комплайенс») вызывает недоумение у читателя, не сразу догадавшегося, откуда происходит это слово и какому слову на русском оно соответствует. «Русифицированное» произношение этого слова как «компляйенсь», пожалуй, похуже написания: оно приближает звучание к распространенным сейчас «бизнесь» и «офись», сразу выдающим много в говорящем человеке.

После такого комментария предпочтение в дальнейшем отдано термину « согласие».

Слайд 7Согласие чрезвычайно важно как для взаимоотношений пациента и врача, так и для

Согласие чрезвычайно важно как для взаимоотношений пациента и врача, так и для

Согласие имеет решающее значение не только для успеха фармакотерапии, как было отмечено выше. Из-за неполноценности согласия возникает отказ от лечения – одна из основных преград в практике всех видов помощи. Специальные публикации посвящены психологическим причинам отказа от госпитализации (Appelbaum P. S., Roth L. H., 1983), психотерапии (Frank J. D. Et al., 1957), переписки с врачом (Rickels K. Et al., 1968), приема лекарств вне больницы (Freedman N. Et al., 1958), в частности, больными неврозами (Lipman R. S. Et al., 1965).

В свою очередь, психотропные препараты улучшают коммуникацию «пациент – врач» (De Giacomo P. et al., 1986).

Даже там, где, казалось бы, определяющим является только собственно фармакологическое действие лекарства, например, в профилактике малярии мефлохином, низкую эффективность препарата связывают с недостаточным согласием (Wetssteyn J. C. et al., 1995).

Согласие является важнейшим фактором в таком событии жизни миллионов людей, как прием пероральных контрацептивов (Rosenberg M. J et al., 1995).

Слайд 9Согласие пациента на применение плацебо

Надо ли его получать? Подобно тому, как необходимо

Согласие пациента на применение плацебо

Надо ли его получать? Подобно тому, как необходимо

Существуют разные мнения о том, информировать ли больного о назначении индифферентного плацебо, если информировать, то как, необходимо ли согласие на прием плацебо. «Нельзя применять плацебо ни у одного больного без того, что не известить его о том, что он может получить с вероятностью 50:50 (когда в испытании двойным слепым методом участвуют две группы – с плацебо и с препаратом. – И. Л.) плацебо и не один раз» (Illhardt F. J., 1988). Осведомление пациента о диагнозе и о плане лечения считают основными врачебными обязанностями (Luther E., 1986). Однако безоговорочно принять такие идеальные требования в медицинской практике не удается.

Встречаются пациенты, которые стойко отвергают любое лекарство, любой способ лечения, плацебо. Причины отвергания крайне разнообразны. Для обозначения отвергаемого средства предложен специальный термин – дисплацебо (Strasser T., 1964).

Далеко не всегда пациенту сообщают его диагноз. Например, при онкологическом заболевании. Оповещение пациента о предстоящем приеме плацебо (перед контролируемым клиническим испытанием лекарства или перед началом плацебо-терапии) свело бы на нет цель и разрушило бы саму суть назначения плацебо. Допустимо перед научным исследованием в клинике известить всех участников, здоровых испытуемых и больных (чаще всего только больных), что создаются путем слепого распределения две группы: контрольная (для приема плацебо) и основная (для приема препарата), что на каком-то этапе исследования возможно превращение одной группы в другую (Яновски К. и др., 1990).

Слайд 10Повышение согласия

Рассматриваются разные стратегии повышения согласия (Becker M. H., Maiman L. A.,

Повышение согласия

Рассматриваются разные стратегии повышения согласия (Becker M. H., Maiman L. A.,

Предложения по улучшению согласия пожилых пациентов с лекарственной терапией включают улучшение взаимоотношений с пациентом, использование того, чего боится пациент (например, напоминанием об угрозе рака легких у курильщиков), образование пациента (например, беседами о рациональной диете, о контроле за уровнем артериального давления, о вреде узкой обуви), об удобности выписанных упаковок лекарства и др. (Carty M. A., Everitt D. E., 1989).

Улучшают согласие психотропные препараты за счет совершенствования коммуникации «пациент – врач» (De Giacomo P., 1986). Это установлено в специально спланированном исследовании, измерявшем простые коммуникации, в которых происходил обмен «одиночными битами информации». В медицинской практике улучшение взаимопонимания и переход на более совершенный уровень общения в результате успешной психофармакотерапии определяется и без специального подсчета – по потеплению атмосферы общения, по мимике, расширению тематики бесед, проявлениям взаимного доверия и другим показателям коммуникации.

Сложные взаимозависимости могут существовать между «субъективным согласием», «объективным согласием» и факторами, определяющими согласие в целом, например, у больных гипертонической болезнью (Oelzner S., 1996).

В поисках большего согласия врачи стараются ответить на многие вопросы общения с больными, в частности, вопрос, понимают ли они своих пациентов. Так и названа статья («Verstehen die Arzte ihre Patienten?»), представляющая результаты специального исследования, предпринятого для ответа на этот вопрос (Conen D., Besch W., Dubach U. C. et al., 1986). В терапевтическом отделении кантональной больницы в Базеле и Институте усовершенствования врачей в Берне (Швейцария) были опрошены с помощью оригинальной анкеты 30 врачей о том, как они понимают жалобы своих 259 пациентов; анкеты о своих жалобах заполняли и все пациенты. Результаты анкетирования показали полное соответствие жалоб и их оценки врачами. Это относилось как к «неопределенным» жалобам, вроде «чувства нездоровья», «усталости и утомляемости», «нервности», так и к «органо-медицинским» четко локализованным жалобам типа «сердечная» или «грудная» боль, а также к смешанным «неопределенно+определенным» жалобам. В работе не оценивалось согласие больных с назначениями врачей, но вряд ли можно сомневаться, что уверенность пациентов в том, что их врачи полностью понимают их страдания, не проявляется и согласием выполнять предписания и рекомендации этих врачей

Слайд 11Какие факторы улучшают согласие больных в лечении антидепрессантами?

Опрос в пяти странах (США,

Какие факторы улучшают согласие больных в лечении антидепрессантами?

Опрос в пяти странах (США,

Лечение депрессий – не частная проблема психиатрии. И соответственно, преодоление психологических трудностей в фармакотерапии депрессий – важнейшая общемедицинская задача. Недавно сделан научный прогноз (Editorial, 1997), что «депрессия станет главной проблемой здравоохранения в обществе 2020 года».

Для повышения согласия при лечении любыми лекарствами необходим ряд условий: удлинять время контакта с пациентом, разъяснять назначения, выслушивать сомнения и соображения пациентов, находить общие темы в литературе, искусстве.

Есть ли у больных шизофренией согласие с лечением нейролептиками, видно уже в начале лечения по субъективным реакциям на них (Naber D. Et al., 1994).

Больные с хроническими заболеваниями и пожилые депрессивные больные часто получают альтернативные объяснения их состояний, и эти две категории пациентов наиболее часто остаются либо вообще без лечения, либо пользуются средствами, которые не оптимальны. Пациенты, которые только что поправились, имеют высокий риск рецидива из-за того, что они недостаточно осознают важность длительного поддерживающего лечения и склонны прекращать прием лекарств, если не считают это опасным.

При смене средств терапии следует обращать особое внимание на колебания согласия и изменения медицинского ухода (Hayes Bautista D. F., 1976).

Слайд 13Уменьшение согласия

Точные причины риска отказа от приема лекарств не определены, но не

Уменьшение согласия

Точные причины риска отказа от приема лекарств не определены, но не

Среди важнейших причин уменьшения согласия отмечают (Priest R. G., Baldwin D., 1992) обстоятельства, когда врач недоступен пациенту по первому требованию и когда прерывается ставший привычным контакт между пациентом и врачом, например, переписка (Rickels R. et al., 1968). Согласие также уменьшается, если лечение (дозировки, схемы приема лекарств и т. п.) излишне усложняется для пациента и когда пациент не может справиться с побочными эффектами лекарств, даже тех, полезность которых он осознает.

То, что больные не придерживаются назначенного лечения, признано (Priest R. G., Baldwin D., 1994) одной из самых серьезных и распространенных трудностей медицинской практики. Большинство пациентов имеют частичное согласие принимать назначенные лекарства. 40-70% из них не принимают от 10 до 40% назначенных им для систематического приема лекарств. В общей практике 68% больных депрессиями не принимают антидепрессанты дольше четырех недель.

Роль черт личности в жалобах на побочные эффекты подробно исследована и на здоровых добровольцах мужчинах и женщинах (Davies C. et al., 1995). Такие жалобы – важный источник уменьшения согласия с любой фармакотерапией.

Больные с депрессией несут особенный урон от дефицита согласия, потому что с утяжелением состояния уменьшается жизненный энтузиазм, углубляется пессимизм, изоляция от общества.

Слайд 14Отказ от приема лекарств

Эта проблема остается одной из важнейших проблем практической медицины.

Особое

Отказ от приема лекарств

Эта проблема остается одной из важнейших проблем практической медицины.

Особое

Частным примером определяющего значения согласия является опубликованные недавно статистические сведения (Туе L., 1998), согласно которым пожилые пациенты штата Нью-Джерси не принимали 40% выписанных им антиатеросклеротических лекарств, несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев препараты был бесплатными. Оказалось, что отказ больных принимать препараты связан с тем, что они ожидали почувствовать какие-то положительные сдвиги в самочувствии уже через несколько дней после начала приема. А так как это не произошло, они сами прекращали прием. Врачи не разъяснили пациентам, как действуют антиатеросклеротические препараты, что нет оснований ожидать какого-то быстрого изменения самочувствия, ибо эти препараты оказывают постепенное действие, предупреждая развитие атеросклеротического процесса и тем самым грозные осложнения в виде инфарктов и инсультов, не убедили продолжать прием.

Пример

Среди 538 больных неврозами, получавших плацебо-терапию в течение 4 недель, 302 человека закончили курс, 162 – прекратили прием назначенного «препарата», 74 – произвольно меняли дозировку (Downing R. W. et al., 1975). Согласие принимать «лекарство» в соответствии с назначенным протоколом было более частым у больных, лечившихся у частнопрактикующих врачей, чем у пациентов стационара, у работающих лиц по сравнению с безработными.

Прекращали прием «препарата» чаще пациенты, страдавшие бессонницей, особенно те, у кого преобладала тревога, а не депрессия. Отказ от лечения был чаще среди более молодых больных. Улучшение состояния у пациентов, прекративших прием «препарата» было значительно меньшим по сравнению с пациентами, закончившими курс.

Лечащие врачи нравились меньше пациентам, произвольно менявшим дозировку» чем пациентам, выполнявшим аккуратно протокол лечения.

Это исследование еще раз продемонстрировало важную роль отношений пациента и врача в согласии пациента принимать назначенное лекарство.

Слайд 16А сколько трагедий происходит в наше время из-за отказа от вакцинации против

А сколько трагедий происходит в наше время из-за отказа от вакцинации против

Даже без специального подсчета ясно, что причины отказа многочисленны и разнообразны, как разнообразны варианты отношения личности к лечению вообще и к приему конкретного лекарства. Однако есть наиболее типичные ситуации, где отказ по психологическим мотивам особенно част. В психиатрии это профилактика и лечение депрессивных состояний. Суть проблемы в том, что фармакологический эффект препаратов профилактического действия проявляется очень медленно. Требуются месяцы (!) для того, чтобы наступило действие наиболее часто применяемых солей лития (чаще карбоната лития) и карбамазепина (финлепсина). Почему происходит именно так, какие процессы лежат в основе такого, кажущегося невероятным, медленного действия, до настоящего времени неизвестно. Чаще всего от начала приема солей лития (каждый день, без единого пропуска) проходит несколько месяцев, нередко и год (!), прежде чем происходит уменьшение глубины и (или) укорочение очередной депрессивной фазы (Нуллер Ю. Н., Михаленко И. Н., 1988). Авторы подчеркивают, что результаты оказываются лучшими, если профилактика начата тогда, когда состояние больного позволяет ему сознательно отнестись к назначению лития на длительный срок. Это обеспечивает регулярный прием и выполнение необходимых анализов. Контроль за концентрацией лития в крови является строго обязательным для поддержания оптимальной индивидуальной дозировки и предупреждения побочных эффектов. Уклонение от обследования бывает, по мнению Ю.Л. Нуллера и И.Н. Михаленко (1988), из-за того, что больных не информируют достаточно полно, почему важно следить за концентрацией лития. Если нет выраженных побочных явлений, прием определенного числа таблеток становится привычкой и не беспокоит больного. В то же время посещение диспансера, напоминание о прошлых болезненных приступах, госпитализациях является психотравмирующим фактором. Важна неформальная обстановка взятия крови на определение концентрации лития.

Слайд 18Для профилактического лечения рекомендуют (Нуллер Ю.Л., Михаленко И.Н., 1988) поддерживать концентрацию лития

Для профилактического лечения рекомендуют (Нуллер Ю.Л., Михаленко И.Н., 1988) поддерживать концентрацию лития

Поскольку согласие больных с назначаемым лечением, как и связанный с этим отказ от приема лекарств – общая проблема для разных областей практической медицины, исследования феномена согласия следовать рекомендациям по лекарственному лечению охватывают и лечение шизофрении (Duburg G. O., 1996; Fenton W. S., Blyler C. R., Heinssen R. K., 1997), и химиотерапию раковых заболеваний (Tangrea J. A., 1997), и кардиологических больных (Costa E. V., 1996; Shapiro P. A., Williams D., Gelman I. et al., 1997). Недостаточная степень согласия определяет нестабильность результатов лечения пероральными антикоагулянтами (VanderMeer F. J. M., Briet E., Vanderbroucke J. P. et al., 1997).

Слайд 19Согласие очень важно для любой фармакотерапии (Mann J., 1986; Editorial, 1997) и

Согласие очень важно для любой фармакотерапии (Mann J., 1986; Editorial, 1997) и

Слайд 20Что может противодействовать антидепрессантам, мешать им в первые две недели?

Какие-то тотчас образующиеся

Что может противодействовать антидепрессантам, мешать им в первые две недели?

Какие-то тотчас образующиеся

Слайд 21Следующей зацепкой в разгадывании загадки «отставленного антидепрессивного эффекта» стала серия работ (Artigas

Следующей зацепкой в разгадывании загадки «отставленного антидепрессивного эффекта» стала серия работ (Artigas

Пока не преодолена задержка в наступлении антидепрессивного эффекта в клинике, нельзя не готовить больных к тому, что надо набраться терпения, не отчаиваться и ждать облегчения через 2-3 недели после начала приема антидепрессанта. Потому-то и обращают особое внимание на согласие больных принимать (подчиняться) назначениям психиатра (Demyttenaere G., 1997).

Слайд 22http://www.medpsy.ru/dictionary/dictionary10_006.php

Использованный ресурс:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ: 01.11 – 31.12 — М.М. РЕШЕТНИКОВА по книге

http://www.medpsy.ru/dictionary/dictionary10_006.php

Использованный ресурс:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ: 01.11 – 31.12 — М.М. РЕШЕТНИКОВА по книге

Остеомиелиттер. Оперативті ем көрсеткіштері және әдістері, асқынулары

Остеомиелиттер. Оперативті ем көрсеткіштері және әдістері, асқынулары Биотехнология туралы

Биотехнология туралы Вегето-сосудистая дистония

Вегето-сосудистая дистония Нарушения менструального цикла

Нарушения менструального цикла Диагностические и монорецепторные сыворотки

Диагностические и монорецепторные сыворотки MedPoint v12

MedPoint v12 Препараты для лечения нарушений гемостаза и гемопоэза

Препараты для лечения нарушений гемостаза и гемопоэза Этические вопросы в работе главной медицинской сестры с коллективом

Этические вопросы в работе главной медицинской сестры с коллективом Физиотерапия (вводная часть)

Физиотерапия (вводная часть) Сестринское дело в кардиологии

Сестринское дело в кардиологии Грудное вскармливание

Грудное вскармливание Войта терапия. Методики реабилитации

Войта терапия. Методики реабилитации Синдром длительного сдавливания

Синдром длительного сдавливания Организация работы участкового терапевта

Организация работы участкового терапевта Неинфекционные тонзиллиты

Неинфекционные тонзиллиты Анатомофизиологические механизмы речи

Анатомофизиологические механизмы речи Особенности питания во время ОРВИ

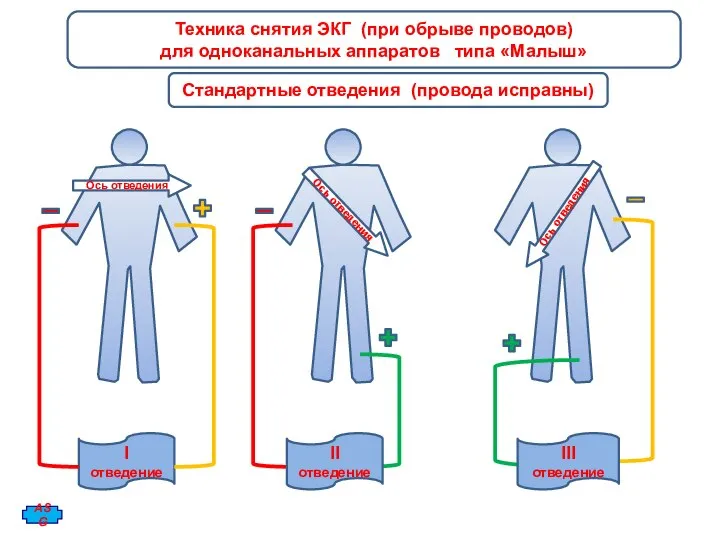

Особенности питания во время ОРВИ Техника снятия ЭКГ (при обрыве проводов) для одноканальных аппаратов типа Малыш

Техника снятия ЭКГ (при обрыве проводов) для одноканальных аппаратов типа Малыш Современные методы профилактической работы с обучающимися группы риска

Современные методы профилактической работы с обучающимися группы риска Предмет и задачи гигиены и экологии человека

Предмет и задачи гигиены и экологии человека Электрокардиография при нарушениях ритма сердца

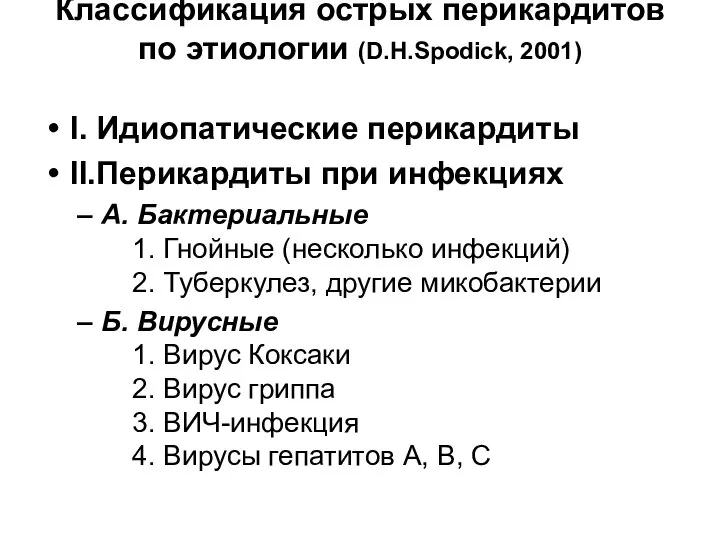

Электрокардиография при нарушениях ритма сердца Классификация острых перикардитов по этиологии

Классификация острых перикардитов по этиологии Неотложные состояния. Причины и факторы их вызывающие. Приемы оказания первой помощи при сердечно-сосудистой патологии

Неотложные состояния. Причины и факторы их вызывающие. Приемы оказания первой помощи при сердечно-сосудистой патологии Септический шок в акушерско - гинекологической практике

Септический шок в акушерско - гинекологической практике Лечебно-диагностический процесс и сестринская деятельность при хроническом гепатите и циррозе печени

Лечебно-диагностический процесс и сестринская деятельность при хроническом гепатите и циррозе печени Презентация агентства Maximum Maximorum presented by Maximorum adv.ag.

Презентация агентства Maximum Maximorum presented by Maximorum adv.ag. Физические факторы восстановления

Физические факторы восстановления Патология наследственности

Патология наследственности