Содержание

- 2. Исторически слово “инфекция” ( лат. Inficio - заражать) впервые было введено для обозначения венерических болезней. Инфекция

- 3. свойства (пример: условно-патогенные микробы-комменсалы в иммунодефицитном хозяине). Паразитизм- крайняя форма антогонистического симбиоза, когда микроорганизм питается за

- 4. Инфекционный процесс может быть: 1) По длительности- острый и хронический. Острая циклическая инфекция заканчивается элиминацией (удалением)

- 5. организму, возникает генерализованный процесс. Существует два основных пути распространения- лимфогенный (по лимфатической системе) и гематогенный (по

- 6. токсического генеза. 3.Период развития (разгара) болезни характеризуется типичными (специфическими) для данной инфекции клиническими проявлениями. 4.Период реконвалесценции

- 7. заражения (глаза, кожа, дыхательные пути, желудочно- кишечный тракт, мочеполовая система и др.); - характеристики возбудителя, его

- 8. разделить на патогенные, условно- патогенные, непатогенные. Условно- патогенные микроорганизмы обнаруживают как в окружающей среде, так и

- 9. животных и оказывать патогенное действие. Адгезины и факторы колонизации- чаще поверхностные структуры бактериальной клетки, с помощью

- 10. Важнейшими факторами патогенности считают токсины, которые можно разделить на две большие группы- экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Исторически слово “инфекция” ( лат. Inficio - заражать) впервые было введено для

Исторически слово “инфекция” ( лат. Inficio - заражать) впервые было введено для

Инфекция - совокупность всех биологических явлений и процессов, возникающих в организме при внедрении и размножении в нем микроорганизмов, результат взаимоотношений между макро- и микроорганизмом в виде адаптационных и патологических процессов в организме т.е. инфекционного процесса.

Инфекционная болезнь - наиболее выраженная форма инфекционного процесса.

В общебиологическом плане взаимоотношения микро- и макроорганизмов представляют собой симбиоз (т.е. сожительство), так как все живые существа сосуществуют в природе. Человек сосуществует на планете Земля с микроорганизмами, растениями, животными. Основными формами взаимодействия микро- и макроорганизмов (их симбиоза) являются: мутуализм, комменсализм, паразитизм.

Мутуализм- взаимовыгодные отношения (пример- нормальная микрофлора).

Комменсализм- выгоду извлекает один партнер (микроб), не причиняя особого вреда другому. Необходимо отметить, что при любом типе взаимоотношений микроорганизм может проявить свои патогенные

Слайд 3свойства (пример: условно-патогенные микробы-комменсалы в иммунодефицитном хозяине).

Паразитизм- крайняя форма антогонистического симбиоза, когда

свойства (пример: условно-патогенные микробы-комменсалы в иммунодефицитном хозяине).

Паразитизм- крайняя форма антогонистического симбиоза, когда

Микробный паразитизм носит эволюционный характер. В процессе перехода от свободноживущего к паразитическому типу жизнедеятельности микроорганизмы теряют ряд ферментных систем, необходимых для существования во внешней среде, но приобретают ряд свойств, обеспечивающих возможность паразитизма.

Основные этапы инфекционного процесса.

1. Адгезия- прикрепление микроорганизма к соответствующим клеткам хозяина.

2. Колонизация- закрепление микроорганизмов в соответствующем участке.

3. Размножение (увеличение количества- мультипликация).

4. Пенетрация- проникновение в нижележащие слои и распространение инфекта.

5. Повреждение клеток и тканей (связано с размножением, пенетрацией и распространением инфекта).

Слайд 4Инфекционный процесс может быть:

1) По длительности- острый и хронический.

Острая циклическая инфекция заканчивается

Инфекционный процесс может быть:

1) По длительности- острый и хронический.

Острая циклическая инфекция заканчивается

Персистенция в организме и периодическая смена хозяина- два основных механизма поддержания микробных популяций.

2) По степени распространения - локальный и генерализованный.

Локальный инфекционный процесс- возбудитель сосредоточен в определенном очаге, не выходя за его пределы, что сдерживает механизмы защиты. Если микроорганизм способен диссеминировать по

Слайд 5организму, возникает генерализованный процесс. Существует два основных пути распространения- лимфогенный (по лимфатической

организму, возникает генерализованный процесс. Существует два основных пути распространения- лимфогенный (по лимфатической

3) По выраженности - манифестный и бессимптомный.

Манифестный (ярко выраженный) инфекционный процесс- инфекционная болезнь- типичная, атипичная, хроническая и т.д.

Бессимптомный (инаппарантный) инфекционный процесс характерен для латентной инфекции. Размножение возбудителя в организме не сопровождается клиническими проявлениями, а только иммунными реакциями.

Инфекционные заболевания имеют ряд отличий от соматических, в том числе- наличие возбудителя, заразность, цикличность течения.

Динамика развития инфекционной болезни.

Инфекционные заболевания характеризуются цикличностью, сменой периодов.

1. Инкубационный период - от момента заражения до первых клинических признаков (процесс активного размножения возбудителя).

2. Продромальный период (предвестников) характеризуется общими неспецифическими проявлениями - недомоганием, головной болью, повышением температуры и другими симптомами преимущественно

Слайд 6токсического генеза.

3.Период развития (разгара) болезни характеризуется типичными (специфическими) для данной инфекции клиническими

токсического генеза.

3.Период развития (разгара) болезни характеризуется типичными (специфическими) для данной инфекции клиническими

4.Период реконвалесценции (выздоровления). В качестве исхода болезни может наступить выздоровление, развиться носительство или летальный исход.

Бактерионосительство может иметь большое значение в распространении многих инфекций. Может наблюдаться как при латентной инфекции, так и после перенесенного инфекционного заболевания. Особое значение при некоторых инфекциях имеют хронические носители (брюшной тиф, вирусный гепатит В).

Инфекционное заболевание возникает не при каждом попадании патогенного микроорганизма в организм человека.

Требуются определенные условия для реализации:

- достаточная доза микроорганизмов (понятие о критических дозах). Чума - несколько бактериальных клеток, дизентерия – десятки, для некоторых возбудителей – тысячи, – сотни тысяч;

- естественный путь проникновения. Существует понятие о входных воротах инфекции, различных для различных групп инфекций- раневых, респираторных, кишечных, урогенитальных с различными механизмами

Слайд 7заражения (глаза, кожа, дыхательные пути, желудочно- кишечный тракт, мочеполовая система и др.);

-

заражения (глаза, кожа, дыхательные пути, желудочно- кишечный тракт, мочеполовая система и др.);

-

- состояние организма хозяина (наследственность- гетерогенность человеческой популяции по восприимчивости к инфекции, пол, возраст, состояние иммунной, нервной и эндокринной систем, образ жизни, природные и социальные условия жизни человека и др.).

Патогенность (“рождающий болезнь”) - способность микроорганизма вызвать заболевание. Это свойство характеризует видовые генетические особенности микроорганизмов, их генетически детерминированные характеристики, позволяющие преодолеть защитные механизмы хозяина, проявить свои патогенные свойства.

Вирулентность - фенотипическое (индивидуальное) количественное выражение патогенности (патогенного генотипа). Существует три единицы измерения вирулентности (и силы бактериального токсина): LD50 (доза, вызывающая смерть у 50% животных), DLM (минимальная смертельная доза – dosis letalis minima, 95% смертей у животных) и DCL (абсолютно смертельная доза – dosis certae letalis, 100%-ная смертность).

По способности вызывать заболевания микроорганизмы можно

Слайд 8разделить на патогенные, условно- патогенные, непатогенные. Условно-

патогенные микроорганизмы обнаруживают как в окружающей

разделить на патогенные, условно- патогенные, непатогенные. Условно-

патогенные микроорганизмы обнаруживают как в окружающей

Основные факторы патогенности микроорганизмов - адгезины, ферменты патогенности, подавляющие фагоцитоз вещества, микробные токсины, в определенных условиях- капсула, подвижность микробов. Вирулентность связана с токсигенностью (способностью образования токсинов) и инвазивностью (способностью проникать в ткани хозяина, размножаться и распространяться). Токсигенность и инвазивность имеют самостоятельный генетический контроль, часто находятся в обратной зависимости (возбудитель с высокой токсигенностью может обладать низкой инвазивностью и наоборот).

Патогенность - т.е. способность микроорганизма вызывать заболевание- более широкое понятие, чем паразитизм. Патогенными свойствами могут обладать не только паразитические виды микробов, но и свободно живущие, в т.ч. возбудители сапронозов (иерсинии, легионеллы и др.). Естественной средой для последних является почва и растительные организмы, однако они способны перестраивать свой метаболизм в организме теплокровных

Слайд 9животных и оказывать патогенное действие.

Адгезины и факторы колонизации- чаще поверхностные структуры

животных и оказывать патогенное действие.

Адгезины и факторы колонизации- чаще поверхностные структуры

Адгезия- пусковой механизм реализации патогенных свойств возбудителей.

Факторы инвазии, проникновения в клетки и ткани хозяина. Микроорганизмы могут размножаться вне клеток, на мембранах клеток, внутри клеток. Бактерии выделяют вещества, способствующие преодолению барьеров хозяина, их проникновению и размножению. У грамотрицательных бактерий это обычно белки наружной мембраны. К этим же факторам относятся ферменты патогенности.

Ферменты патогенности- это факторы агрессии и защиты микроорганизмов. Способность к образованию экзоферментов во многом определяет инвазивность бактерий- возможность проникать через слизистые, соединительнотканные и другие барьеры. К ним относятся различные литические ферменты- гиалуронидаза, коллагеназа, лецитиназа, нейраминидаза, коагулаза, протеазы. Более подробно их характеристика дана в лекции по физиологии микроорганизмов.

Слайд 10Важнейшими факторами патогенности считают токсины, которые можно разделить на две большие группы-

Важнейшими факторами патогенности считают токсины, которые можно разделить на две большие группы-

Экзотоксины продуцируются во внешнюю среду (организм хозяина), обычно белковой природы, могут проявлять ферментативную активность, могут секретировать как грамположительными, так и грамотрицательными бактериями. Они обладают очень высокой токсичностью, термически нестойки, часто проявляют антиметаболитные свойства. Экзотоксины проявляют высокую иммуногенность и вызывают образование специфических нейтрализующих антител- антитоксинов. По механизму действия и точке приложения экзотоксины отличаются- цитотоксины (энтеротоксины и дерматонекротоксины), мембранотоксины (гемолизины, лейкоцидины), функциональные блокаторы (холероген), эксфолианты и эритрогенины. Микробы, способные продуцировать экзотоксины, называют токсигенными.

Эндотоксины высвобождаются только при гибели бактерий, характерны для грамотрицательных бактерий, представляют собой сложные химические соединения клеточной стенки (ЛПС)- подробнее смотри лекцию по химическому составу бактерий. Токсичность определяется липидом А, токсин относительно термостоек; иммуногенные и токсические свойства выражены более слабо, чем у

Контроль технических характеристик КТ-сканеров. (Лекция 3)

Контроль технических характеристик КТ-сканеров. (Лекция 3) Нәрестенің бас өлшемдері және иық, жамбас өлшемдері

Нәрестенің бас өлшемдері және иық, жамбас өлшемдері Новые противораковые препараты

Новые противораковые препараты Патологическая физиология сердечно-сосудистой системы

Патологическая физиология сердечно-сосудистой системы Гебоидный синдром

Гебоидный синдром Хронический гастрит у детей

Хронический гастрит у детей Патофизиология системы крови

Патофизиология системы крови Гормональный статус при артериальной гипертензии

Гормональный статус при артериальной гипертензии Эндовидеохирургия. Области применения

Эндовидеохирургия. Области применения Methods and compositions for coronavirus diagnostics and therapeutics

Methods and compositions for coronavirus diagnostics and therapeutics Вирус простого герпеса (ВПГ)

Вирус простого герпеса (ВПГ) Проблемы бесплодия и физического здоровья семьи

Проблемы бесплодия и физического здоровья семьи Первая медицинская помощь

Первая медицинская помощь Курареподобные средства

Курареподобные средства Узлы в хирургии

Узлы в хирургии Реактивный артрит при туберкулезе

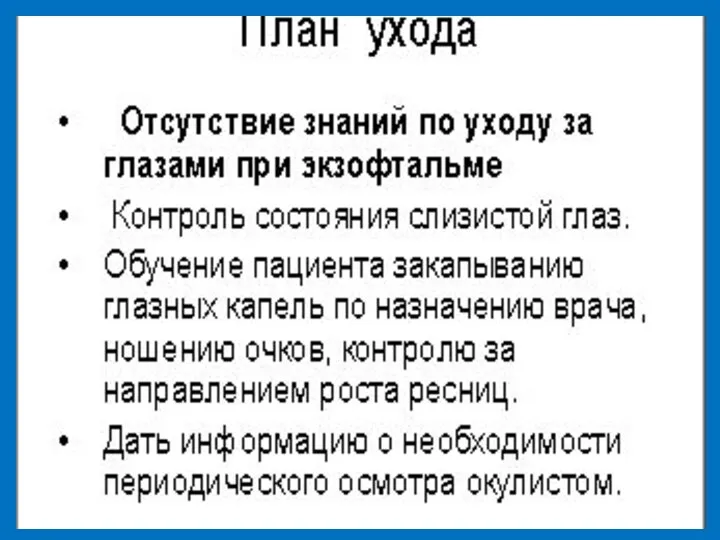

Реактивный артрит при туберкулезе Работа медсестры в Школе диабета. 4

Работа медсестры в Школе диабета. 4 Gonoreya (1)

Gonoreya (1) Усний журнал. Здоров’я – це скарб

Усний журнал. Здоров’я – це скарб Оценка уровня и темпа развития ребенка

Оценка уровня и темпа развития ребенка Современные представления об инвалидности

Современные представления об инвалидности Артериялық гипертензиядан жүрек ишимиясының арту себебі, пайда болуы

Артериялық гипертензиядан жүрек ишимиясының арту себебі, пайда болуы Жидкостные компартменты

Жидкостные компартменты Желудочная диспепсия – синдром ленивого желудка

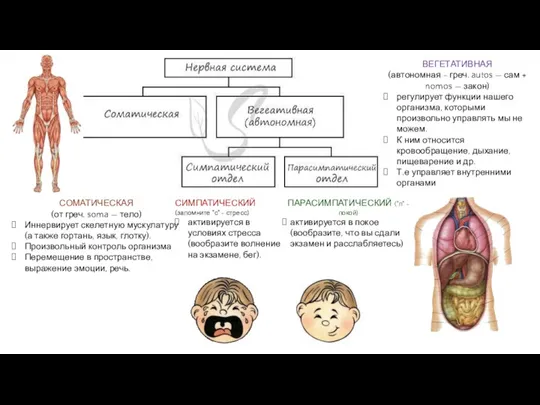

Желудочная диспепсия – синдром ленивого желудка Отделы НС

Отделы НС Отбор патологического материала для диагностики бешенства

Отбор патологического материала для диагностики бешенства Анатомия человека. Понятие о норме, аномалиях и пороках развития. Ткани, органы, системы органов

Анатомия человека. Понятие о норме, аномалиях и пороках развития. Ткани, органы, системы органов Спирометрия. Самые важные показатели спирометрии

Спирометрия. Самые важные показатели спирометрии