Слайд 2Методические основы патологической анатомии

Объекты, изучаемые патологоанатомом, можно разделить на три группы:

1)

трупный материал;

2) субстраты, полученные от больных при их жизни (органы, ткани и их части, клетки и их части, продукты секреции, жидкости) и 3) экспериментальный материал.

Слайд 3Трупный материал

. Основная цель аутопсии — установление окончательного диагноза и причин смерти

больного. Оценивают также правильность или ошибочность клинического диагноза, эффективность лечения. Значение секционной работы патологоанатома состоит не

только в контроле за качеством лечебно-диагностической деятельности клиницистов, но и в накоплении статистических и научно-практических данных о болезнях

и патологических процессах

Слайд 4Материал, взятый при жизни больного

Гораздо больший объем в работе патологоанатома занимает

микроскопи

ческое изучение материала, полученного с диагностической целью при жизни больного. Чаше всего такие объекты исследуют гистологически или цитологически.

Слайд 5Гистологическое исследование

. Этому исследованию подвергают операционный и биопсийный материалы. При поступлении к

патологоанатому операционного материала клинический диагноз, как правило, уже установлен. Требуется лишь гистологическое подтверждение (уточнение) диагноза. Однако в случае биопсии и саму операцию, и взятие материала (биоптата) производят с целью установления диагноза.

Слайд 6Гистологическое исследование

Для обычной диагностики широко используют универсальную гистологическую окраску срезов гематоксилином и

эозином. Тинкториальные, т. е. красящие, свойства гематоксилина проявляются в слабощелочной среде, и структуры, окрашенные этим красителем в синий или темно-синий цвет, принято называть базофильными. К ним относятся ядра клеток, отложения солей кальция и колонии бактерий. Слабую базофилию могут проявлять некоторые виды слизи. Эозин, напротив, при рН менее 7,0 окрашивает так называемые оксифильные компоненты в розово-красный или красный цвет. К ним относятся цитоплазма клеток, волокна, эритроциты, белковые массы и большинство видов слизи. Очень часто применяют окраску пикрофуксином по вам Гизону. При этом элективно, т. е. избирательно, в красный цвет окрашиваются коллагеновые волокна соединительной ткани, тогда как прочие структуры становятся желтыми или зеленовато-желтыми.

Слайд 7Цитологическое исследование

Цитологическое исследование проводят на мазках, сделанных из содержимого полых или трубчатых

органов, а также на препаратах-отпечатках, пунктатах и аспиратах (аспирацион-ные пунктаты, отсасываемые шприцем). Мазки нередко изготавливают из материала смывов со стенок органов, что позволяет захватить клетки, находящиеся в процессе естественного или патологического слущивания (десквамация, эксфолиация), например с шейки матки. Более активным вмешательством является соскоб со стенок органов.

Слайд 8Цитологическое исследование

. Если материал соскоба обилен, то его обрабатывают с помощью гистологических

методик. В частности, так поступают с диагностическими соскобами эндометрия. При скудных соскобах материал идет на цитологическую обработку. Нередко препараты готовят из мокроты, слизи, тканевых цугов и осадков в жидкостях. Осадки можно получить после центрифугирования взвесей.

Цитологический материал фиксируют обычно на предметном стекле, часто во время окраски. Наиболее популярны окраски азур-эозином (его тинкториальные свойства близки к гематоксилину и эозину) или бисмарк-брауном по Папани-колау.

Слайд 9Иммуногистохимическое исследование.

При некоторых патологических состояниях (особенно опухолях) бывает трудно и даже невозможно

с помощью гисто- или цитологических окрасок определить тип ткани либо ее происхождение (гистогенез). Между тем такая верификация имеет важное значение для диагностики и прогнозирования. Поэтому используют различные дополнительные методические подходы. Одним из них является иммуногистохимический метод: на гисто- или цитологические препараты наносят растворы с антителами к искомым антигенам: опухолевым, вирусным, микробным, аутоантигенам и др. Антигены при обычных гистологических окрасках тканей не видны. Антитела в сыворотках несут на себе метку: либо флюорохром, т. е. краситель, светящийся в темном поле (иначе говоря, дающий флюоресценцию), либо красящий фермент. Если искомый антиген есть в исследуемых тканях или клетках, то возникший комплекс антигенантитело плюс маркер точно укажут его локализацию, количество, помогут изучить некоторые свойства.

Слайд 10Методы молекулярной биологии.

В хорошо оснащенных патологоанатомических отделениях и научно-исследовательских институтах для прижизненной

диагностики применяют методы молекулярной биологии: проточную цитометрию и технику гибридизации. Проточная цитометрия необходима для количественного анализа содержания ДНК в клетках опухолей и других патологических субстратов.

Гибридизация (обычно в виде полимеразной цепной реакции) позволяет определить состав нуклеиновых кислот и сложных белков в изучаемом материале.

Слайд 11Исследование хромосом.

С помощью хромосомного анализа выявляют отклонения в генетическом аппарате (геноме) клеток,

имеющие врожденный или приобретенный характер. Этот анализ особенно важен при распознавании и изучении опухолей, различные варианты которых сопровождаются вполне специфическими маркерными перестройками или аберрациями хромосом.

Слайд 12Электронная микроскопия

Электронная микроскопия бывает трансмиссионная (в проходящем пучке, подобно светооптической микроскопии) и

сканирующая (снимающая рельеф поверхности). Первую применяют чаше, особенно для изучения в ультратонких срезах ткани деталей строения клеток, выявления микробов, вирусов, отложений иммунных и других комплексов и т. д.

Слайд 13Экспериментальный материал.

Эксперимент с достаточным количеством лабораторных животных позволяет моделировать и изучать болезни

и патологические процессы на любом этапе их развития.

Слайд 14Этиологические виды некроза:

Травматический — возникает при действии физических (механические, температурные, радиационные и

др.) и химических (кислоты, щелочи и пр.) факторов.

Токсический — возникает при действии токсинов бактериальной и другой природы.

Трофоневротический — связан с нарушением микроциркуляции и иннервации тканей при хронических заболеваниях.

Аллергический — развивается при иммунопатологических реакциях.

Сосудистый — связан с нарушением кровоснабжения органа или ткани.

Слайд 15Морфогенез некроза.

Паранекроз — похожие на некротические обратимые изменения.

Некробиоз — необратимые дистрофические изменения.

Смерть

клетки (критериев для установления момента смерти клетки в настоящее время не существует).

Аутолиз — разложение мертвого субстрата под действием гидролитических ферментов, выделяющихся из поврежденной клетки

Слайд 16Микроскопические признаки некроза

Микроскопические признаки касаются как ядра, так и цитоплазмы клеток, а

также внеклеточного матрикса.

а. Изменения ядра:

° кариопикноз — сморщивание ядер в связи с конденсацией хроматина;

° кариорексис — распад ядер на глыбки;

° кариолизис — растворение ядра в связи с активацией гидролаз (рибонуклеазы и дезоксирибонуклеазы).

б. Изменения цитоплазмы:

° плазмокоагуляция — денатурация и коагуляция белка с появлением в цитоплазме ярко-розовых глыбок;

° плазморексис — распад на глыбки;

° плазмолизис — расплавление цитоплазмы.

в. Изменения внеклеточного матрикса проявляются в

расщеплении ретикулярных, коллагеновых и эластических

волокон под воздействием протеаз, липаз. Некротические

массы нередко пропитываются фибрином с развитием фибри-

ноидного некроза.

Слайд 17Клинико-морфологические формы некроза

коагуляционный

колликвационный

инфаркт

секвестр

гангрена

Слайд 18Творожистый (казеозный) некроз:

участки некроза сухие, белесоватые крошащиеся;

° развивается при туберкулезе, сифилисе.

Слайд 19Фибриноидный некроз:

встречается в межуточной ткани и стенках сосудов, некротические массы пропитываются

плазменными белками, фибриногеном;

возникает при иммунопатологических процессах, аллергических заболеваниях.

Слайд 20Восковидный (ценкеровский) некроз:

возникает в скелетных мышцах, чаще прямых и косых мышцах

живота и приводящей мышце бедра;

развивается при острых инфекционных заболеваниях (брюшной, сыпной тиф) и травме.

Слайд 21Жировой некроз:

встречается в двух видах:

травматические жировые некрозы (при повреждении жировой клетчатки);

ферментные

жировые некрозы — возникают при остром панкреатите: ферменты из поврежденных клеток железы вызывают липолиз, появляющиеся жирные кислоты образуют кальциевые соли (мыла).

Слайд 22Инфаркт

Инфаркт - некроз тканей, возникающий при нарушении кровообращения (сосудистый, ишемический некроз).

• Развивается

вследствие тромбоза, эмболии, длительного спазма артерий или функционального перенапряже-ния органа в условиях недостаточного кровоснабжения

Слайд 23Ишемический (белый) инфаркт

возникает обычно

в участках недостаточного коллатерального кровоснабжения,

что исключает поступление крови в

область некроза.

Чаще возникает в головном мозге и селезенке.

Слайд 24Белый инфаркт с геморрагическим венчиком

возникает тогда, когда спазм сосудов по периферии инфаркта

сменяется

паретическим их расширением и развитием диапе-

дезных кровоизлияний.

Часто возникает в миокарде, почках, а.

Слайд 25Геморрагический (красный) инфаркт

возникает обычно в условиях венозного застоя, при этом большое значение

имеют особенности ангиоархитектоники органа.

Чаще всего возникает в легких при тромбоэмболии или тромбозе ветвей легочной артерии в условиях венозного полнокровия.

Слайд 26Механизм развития геморрагического инфаркта легких

в условиях застойного полнокровия и закрытия ветви легочной

артерии (тромбом, тромбоэмболом) кровь из бронхиальной артерии устремляется по анастомозам под большим давлением в область омертвения, при этом происходит разрыв капилляров и пропитывание омертвевшей ткани эритроцитами.

Слайд 27Апоптоз

Апоптоз — форма смерти, при которой устраняются отдельные клетки из живой ткани.

Основная

роль апоптоза в норме — установление нужного равновесия между процессами пролиферации и гибели клеток, что в одних ситуациях обеспечивает стабильное состояние организма, в других — рост, в третьих — атрофию тканей и органов.

Подавление механизмов смерти клеток путем апоптоза может привести к развитию опухолей.

Слайд 28Апоптоз встречается при следующих состояниях:

Устранение клеток во время эмбриогенеза (при имплантации, органогенезе,

инволюции развития).

Инволюция гормонально-зависимых органов после снижения действия соответствующего гормона у взрослых

(отторжение эндометрия во время менструаций, атрофия яичников в менопаузе, регрессия лактирующих молочных желез после прекращения кормления).

Смерть клеток в опухолях (чаще при спонтанной регрессии, но также и в активно растущих опухолях).

Слайд 29Апоптоз встречается при следующих состояниях:

Смерть иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов —

после прекращения стимулирующего действия на них цитокинов.

Атрофия паренхиматозных органов при обструкции выводящих путей — поджелудочной железы, почек, околоушной железы.

Смерть клеток вследствие действия цитотоксических Т-лимфоцитов в реакциях отторжения и трансплантат против хозяина.

Клеточные повреждения при некоторых вирусных болезнях (образование телец Каунсилмена при вирусном гепатите В).

Клеточная смерть под действием различных повреждающих факторов, способных привести к некрозу в больших дозах (умеренные термические, радиационные повреждения, цитотоксические противоопухолевые препараты, гипоксия).

Слайд 30Морфогенез апоптоза.

Конденсация и маргинация хроматина (наиболее характерная черта апоптоза) с образованием глыбок

причудливой формы под ядерной мембраной; ядро становится изрезанным, может фрагментироваться.

Сморщивание клетки вследствие конденсации внутриклеточных органелл.

Образование апоптозных тел, состоящих из фрагмента цитоплазмы с плотно упакованными органеллами и фрагмента ядра (иногда без него).

Фагоцитоз апоптозных тел или клеток рядом расположенными нормальными клетками: паренхиматозными или макрофагами

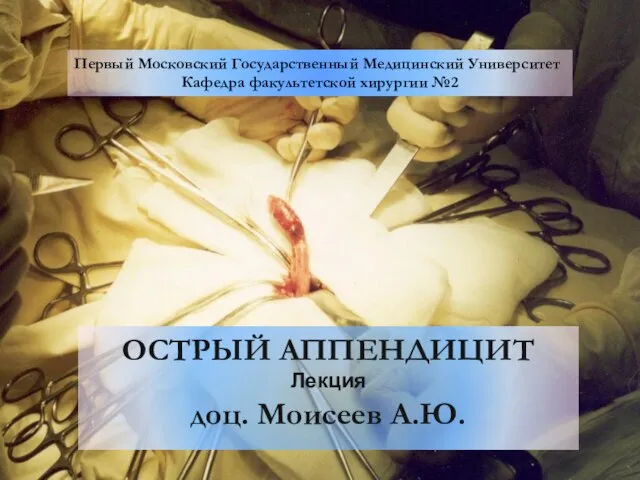

Острый аппендицит

Острый аппендицит Бластулалардың бөлшектенуі мен қалыптасуы

Бластулалардың бөлшектенуі мен қалыптасуы Характеристики диет

Характеристики диет Некротическая флегмона новорожденных

Некротическая флегмона новорожденных Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Лимфедема, лимфостаз и слоновость

Лимфедема, лимфостаз и слоновость Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса Хирургические инструменты

Хирургические инструменты Паллиативная помощь

Паллиативная помощь Туберкулез қоздырғыштары

Туберкулез қоздырғыштары Противоопухолевая активность грибов

Противоопухолевая активность грибов Донорство крови. Современные вопросы донорства

Донорство крови. Современные вопросы донорства Неспецифический язвенный колит

Неспецифический язвенный колит Оценка состояния ЛОР-онкологической помощи

Оценка состояния ЛОР-онкологической помощи ВИЧ и его профилактика

ВИЧ и его профилактика Приложение. - презентация_

Приложение. - презентация_ Психиатрическое обследование

Психиатрическое обследование Полиомиелит

Полиомиелит Cystic fibrosis

Cystic fibrosis Здоровое питание школьников

Здоровое питание школьников Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия Оказание медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком в ЧС

Оказание медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком в ЧС Принципы этапного лечения и профилактики герпетической инфекции вне и во время беременности

Принципы этапного лечения и профилактики герпетической инфекции вне и во время беременности Эхографические изменения в молочных железах в различные возрастные периоды

Эхографические изменения в молочных железах в различные возрастные периоды Исследование метаболических эффектов льняного масла у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном

Исследование метаболических эффектов льняного масла у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном Курс Психиатрия. Введение

Курс Психиатрия. Введение Истории создания и масштабирования терапевтически-развивающего движения для зависимых Сообщество 7Н

Истории создания и масштабирования терапевтически-развивающего движения для зависимых Сообщество 7Н Есірткіге тәуелділік

Есірткіге тәуелділік