Слайд 2Введение

Сутью НОЭ-перелома является смещение сломанных костей и хрящей носа назад, в межглазничное

пространство, возникающее обычно в результате криминальной травмы или ДТП.

Данные переломы являются наиболее сложными в диагностическом и лечебном отношении повреждениями лица, нередко пропускаются, а если и диагностируются, то неадекватно оперируются по причине недооценки сложности анатомических взаимоотношений в этой области.

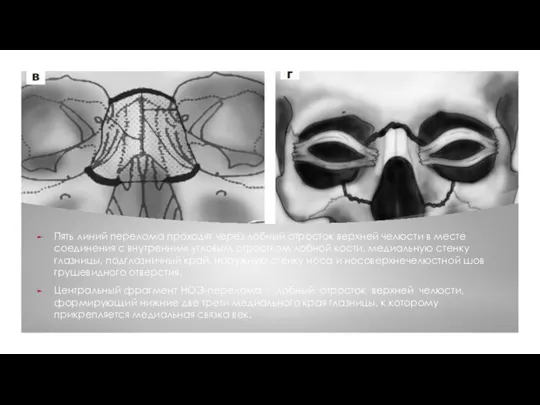

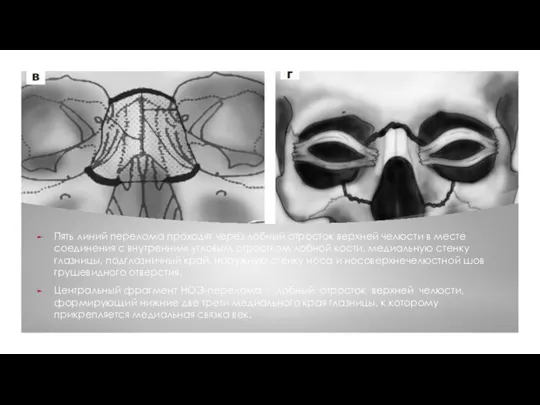

Слайд 3Пять линий перелома проходят через лобный отросток верхней челюсти в месте соединения

с внутренним угловым отростком лобной кости, медиальную стенку глазницы, подглазничный край, наружную стенку носа и носоверхнечелюстной шов грушевидного отверстия.

Центральный фрагмент НОЭ-перелома - лобный отросток верхней челюсти, формирующий нижние две трети медиального края глазницы, к которому прикрепляется медиальная связка век.

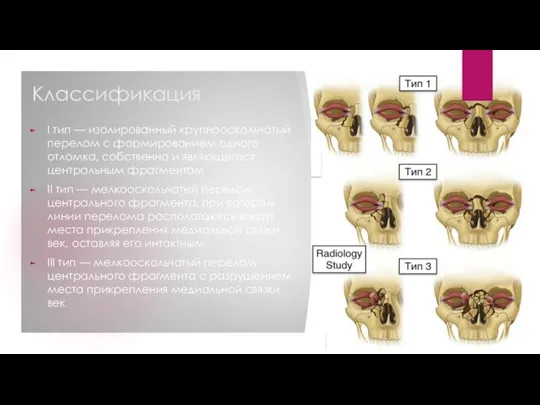

Слайд 4Классификация

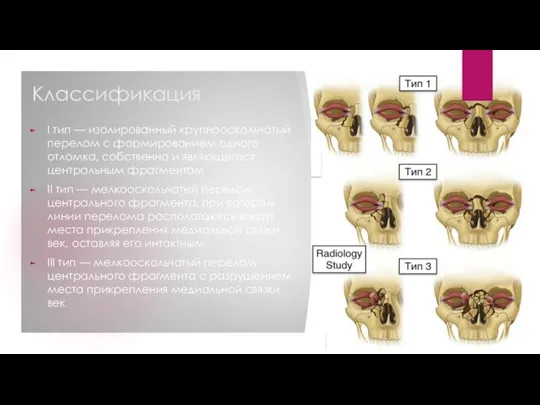

I тип — изолированный крупнооскольчатый перелом с формированием одного отломка, собственно и

являющегося центральным фрагментом

II тип — мелкооскольчатый перелом центрального фрагмента, при котором линии перелома располагаются вокруг места прикрепления медиальной связки век, оставляя его интактным

III тип — мелкооскольчатый перелом центрального фрагмента с разрушением места прикрепления медиальной связки век

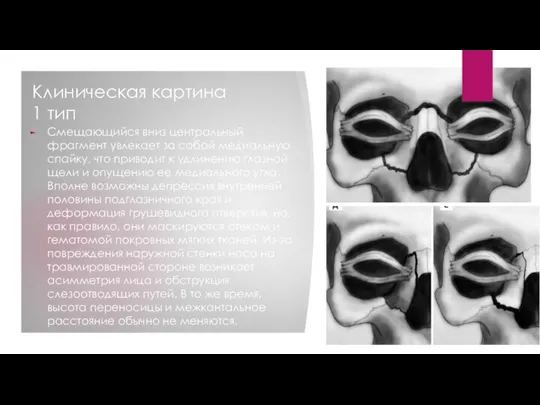

Слайд 5Клиническая картина

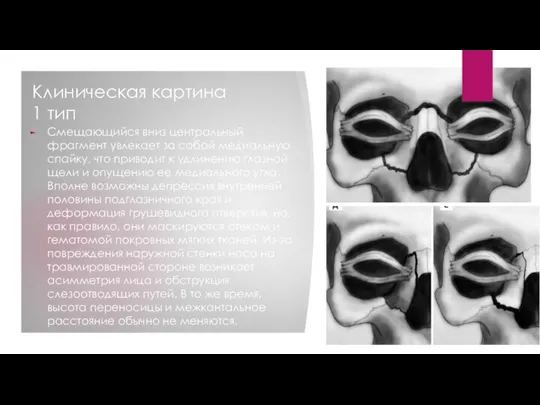

1 тип

Смещающийся вниз центральный фрагмент увлекает за собой медиальную спайку, что

приводит к удлинению глазной щели и опущению ее медиального угла. Вполне возможны депрессия внутренней половины подглазничного края и деформация грушевидного отверстия, но, как правило, они маскируются отеком и гематомой покровных мягких тканей. Из-за повреждения наружной стенки носа на травмированной стороне возникает асимметрия лица и обструкция слезоотводящих путей. В то же время, высота переносицы и межкантальное расстояние обычно не меняются.

Слайд 62 и 3 тип

- симптомы, обусловленные латеральным смещением центрального фрагмента из-за тяги

круговой мышцы глаза (уплощение и расширение переносицы, укорочение глазной щели и закругление ее медиального угла, увеличение интеркантального расстояния — травматический телекантус)

- симптомы, обусловленные смещением сломанных костей носа (седловидная деформация носа, эпикантус из-за смещения кожи носа на область медиальной спайки век, , эпистаксис, аносмия, обструкция носовых ходов)

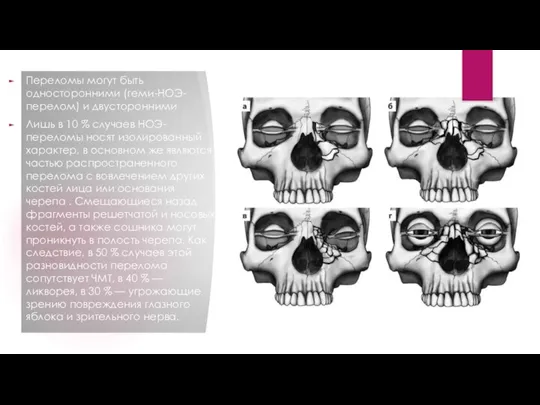

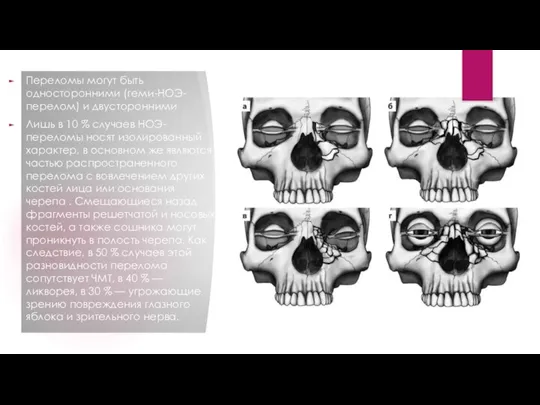

Слайд 7Переломы могут быть односторонними (геми-НОЭ-перелом) и двусторонними

Лишь в 10 % случаев НОЭ-переломы носят

изолированный характер, в основном же являются частью распространенного перелома с вовлечением других костей лица или основания черепа . Смещающиеся назад фрагменты решетчатой и носовых костей, а также сошника могут проникнуть в полость черепа. Как следствие, в 50 % случаев этой разновидности перелома сопутствует ЧМТ, в 40 % — ликворея, в 30 % — угрожающие зрению повреждения глазного яблока и зрительного нерва.

Слайд 8Диагностика

Диагностика НОЭ-переломов, казалось бы, не должна составлять труда благодаря патогномоничным симптомам —

уплощению переносицы и телекантусу. Проблема в том, что в ранние сроки после травмы очевидные проявления фрактуры маскируются отеком, экхимозом и эмфиземой мягких тканей средней зоны лица.

Кости НОЭ-комплекса выдерживают воздействие, не превышающее 30 г/см 2, поэтому любой перелом носа может оказаться частью более протяженной травмы.

Поэтому каждое повреждение средней зоны лица должно рассматриваться как потенциальный НОЭ-перелом.

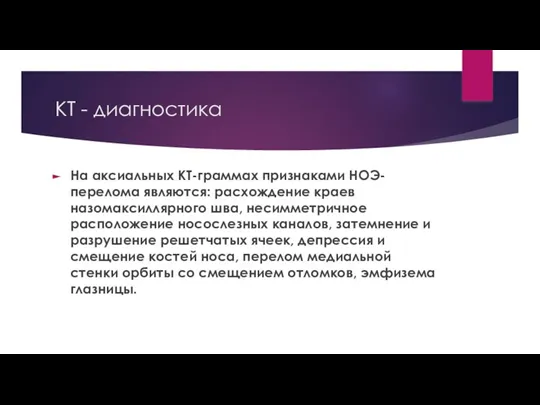

Слайд 9КТ - диагностика

На аксиальных КТ-граммах признаками НОЭ-перелома являются: расхождение краев назомаксиллярного шва,

несимметричное расположение носослезных каналов, затемнение и разрушение решетчатых ячеек, депрессия и смещение костей носа, перелом медиальной стенки орбиты со смещением отломков, эмфизема глазницы.

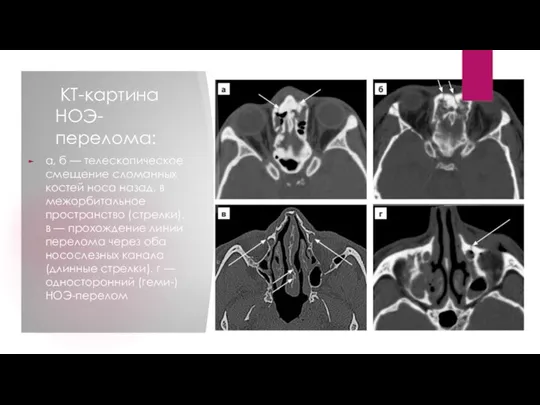

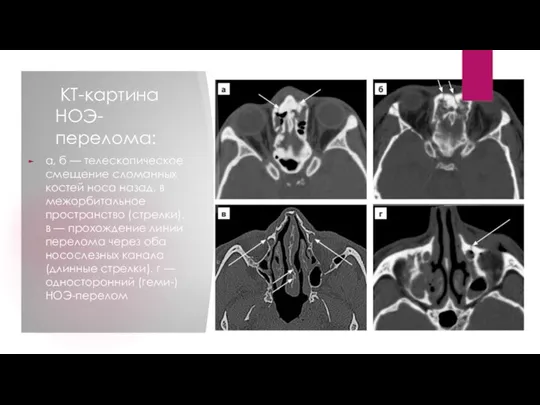

Слайд 10 КТ-картина НОЭ-перелома:

а, б — телескопическое смещение сломанных костей носа назад, в межорбитальное

пространство (стрелки). в — прохождение линии перелома через оба носослезных канала (длинные стрелки). г — односторонний (геми-) НОЭ-перелом

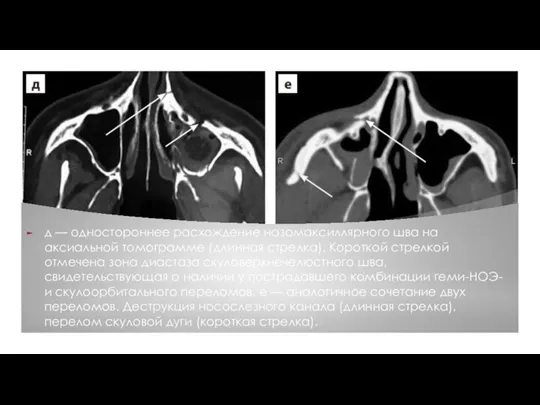

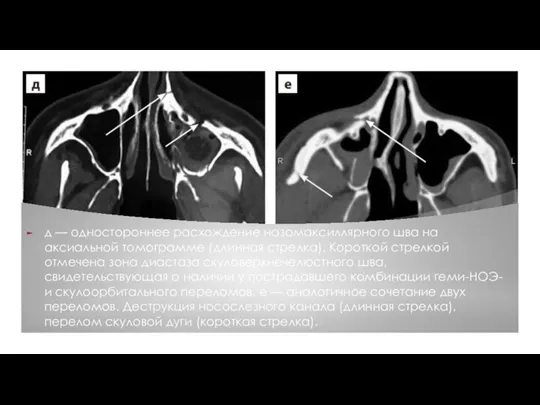

Слайд 11д — одностороннее расхождение назомаксиллярного шва на аксиальной томограмме (длинная стрелка). Короткой

стрелкой отмечена зона диастаза скуловерхнечелюстного шва, свидетельствующая о наличии у пострадавшего комбинации геми-НОЭ- и скулоорбитального переломов. е — аналогичное сочетание двух переломов. Деструкция носослезного канала (длинная стрелка), перелом скуловой дуги (короткая стрелка).

Слайд 12ж — сочетание двусторонней (длинные стрелки) НОЭфрактуры и вдавленного перелома передней стенки

верхнечелюстной пазухи (короткие стрелки).

Слайд 13Лечение

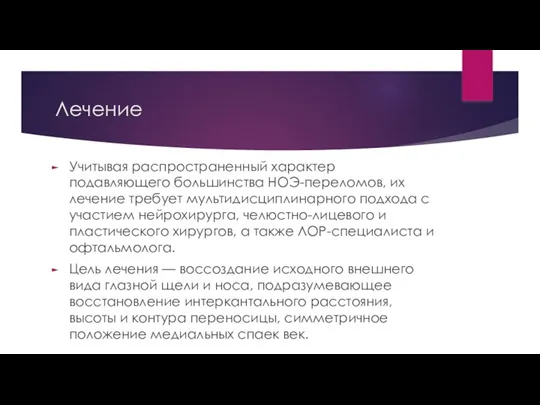

Учитывая распространенный характер подавляющего большинства НОЭ-переломов, их лечение требует мультидисциплинарного подхода с

участием нейрохирурга, челюстно-лицевого и пластического хирургов, а также ЛОР-специалиста и офтальмолога.

Цель лечения — воссоздание исходного внешнего вида глазной щели и носа, подразумевающее восстановление интеркантального расстояния, высоты и контура переносицы, симметричное положение медиальных спаек век.

Слайд 14Лечение

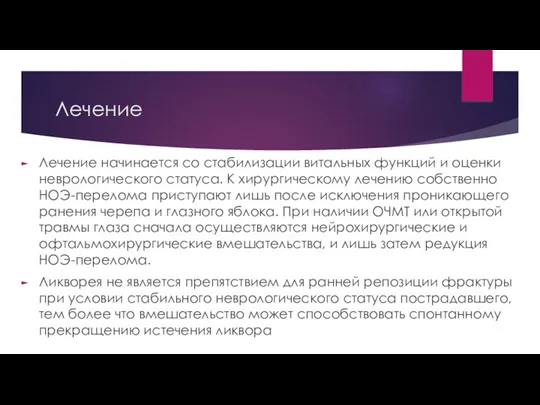

Лечение начинается со стабилизации витальных функций и оценки неврологического статуса. К хирургическому

лечению собственно НОЭ-перелома приступают лишь после исключения проникающего ранения черепа и глазного яблока. При наличии ОЧМТ или открытой травмы глаза сначала осуществляются нейрохирургические и офтальмохирургические вмешательства, и лишь затем редукция НОЭ-перелома.

Ликворея не является препятствием для ранней репозиции фрактуры при условии стабильного неврологического статуса пострадавшего, тем более что вмешательство может способствовать спонтанному прекращению истечения ликвора

Слайд 15Основные этапы операции

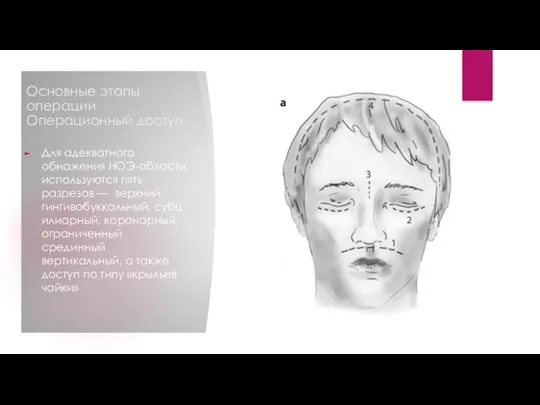

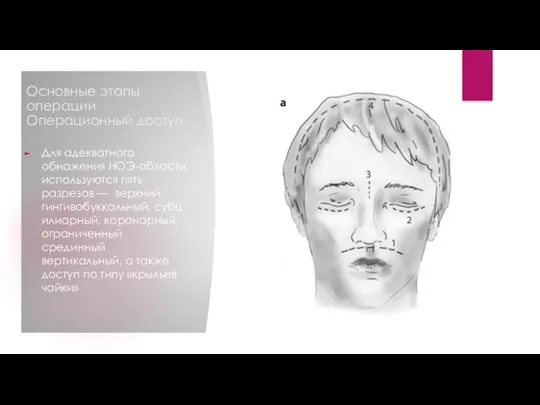

Операционный доступ

Для адекватного обнажения НОЭ-области используются пять разрезов — верхний

гингивобуккальный, субцилиарный, коронарный, ограниченный срединный вертикальный, а также доступ по типу «крыльев чайки»

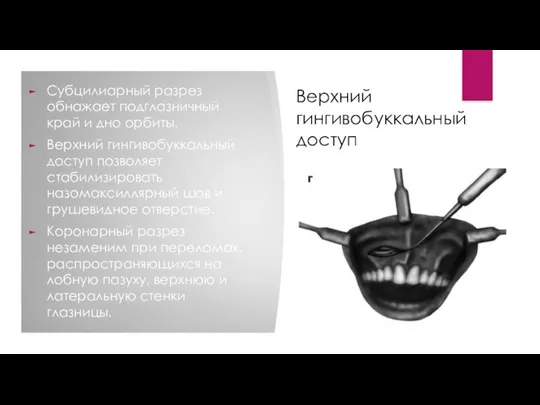

Слайд 16Верхний гингивобуккальный доступ

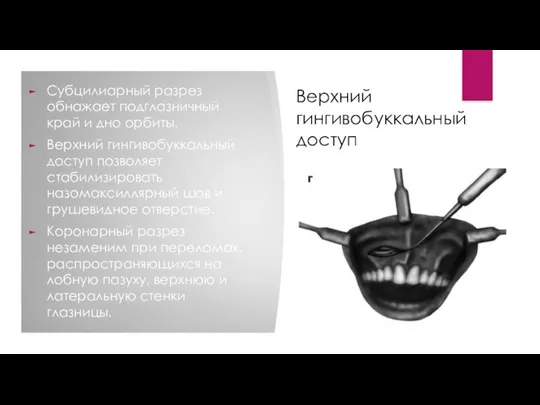

Субцилиарный разрез обнажает подглазничный край и дно орбиты.

Верхний гингивобуккальный доступ

позволяет стабилизировать назомаксиллярный шов и грушевидное отверстие.

Коронарный разрез незаменим при переломах, распространяющихся на лобную пазуху, верхнюю и латеральную стенки глазницы.

Слайд 18Выбор того или иного разреза (или их комбинации) определяется характером перелома.

Для обнажения одностороннего

НОЭ-перелома I типа с нижним смещением отломка достаточно субцилиарного и гингивобуккального доступа. В остальных случаях (верхняя дислокация центрального отломка; двусторонние переломы I типа; мелкооскольчатые фрактуры) требуется сочетание верхних (коронарного при протяженных, срединного вертикального и «крыльев чайки» при изолированных переломах) и нижних (субцилиарного и гингивобуккального) доступов.

Слайд 19Идентификация медиальной связки век и центрального отломка

Иногда представляет собой очень сложную задачу,

попытка решить которую чревата окончательным отделением связки от центрального фрагмента. Во избежание этой ятрогении целесообразно начинать отсепаровку от костей носа. Другим приемом, способствующим обнаружению этого комплекса, является тракционный ресничный тест, предназначенный для оценки сохранности сращения медиальной связки век и кости путем тракции (потягивания) за ресницы верхнего века.

Слайд 20Восстановление медиального края глазницы путем открытой репозиции и жесткой фиксации центрального фрагмента

является

ключевым этапом операции, техника которого определяется типом фрактуры

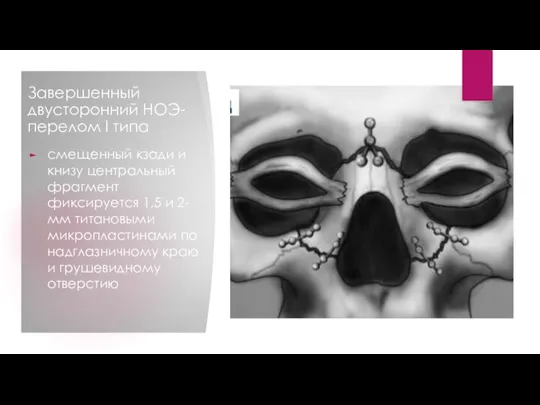

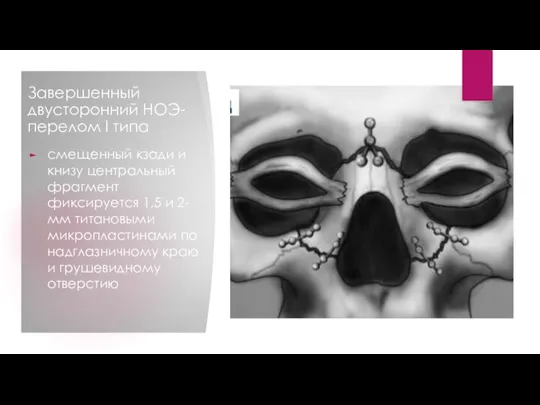

Слайд 21Завершенный двусторонний НОЭ-перелом I типа

смещенный кзади и книзу центральный фрагмент фиксируется 1,5

и 2-мм титановыми микропластинами по надглазничному краю и грушевидному отверстию

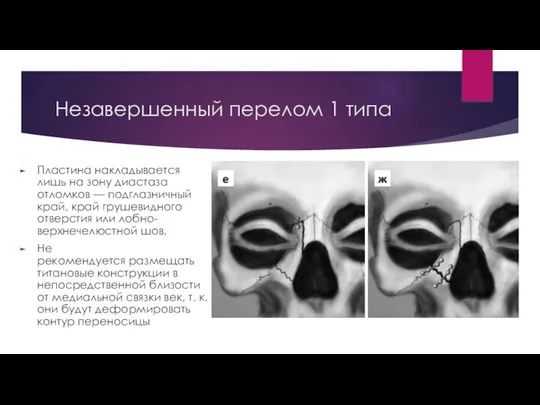

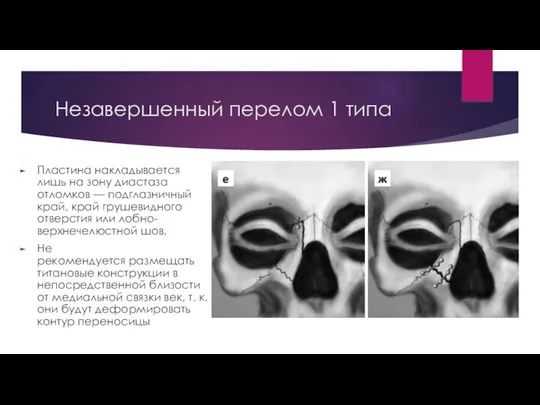

Слайд 22Незавершенный перелом 1 типа

Пластина накладывается лишь на зону диастаза отломков — подглазничный

край, край грушевидного отверстия или лобно-верхнечелюстной шов.

Не рекомендуется размещать титановые конструкции в непосредственной близости от медиальной связки век, т. к. они будут деформировать контур переносицы

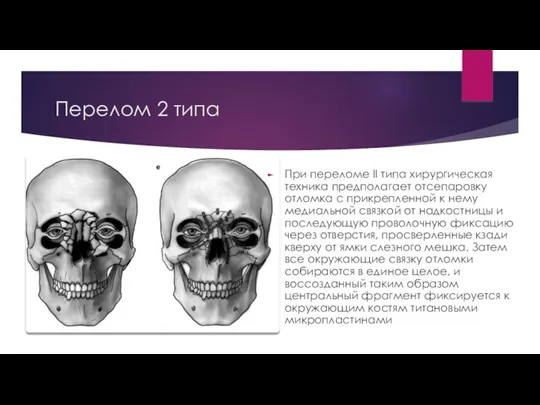

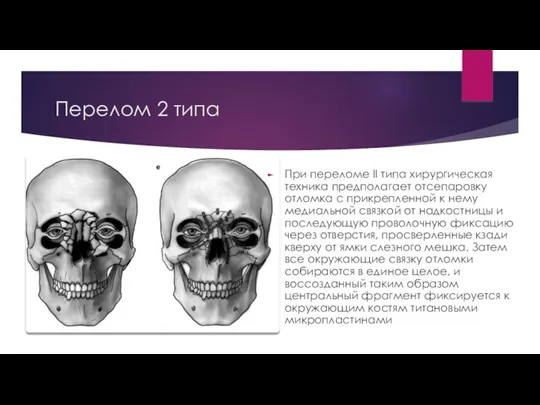

Слайд 23Перелом 2 типа

При переломе II типа хирургическая техника предполагает отсепаровку отломка с

прикрепленной к нему медиальной связкой от надкостницы и последующую проволочную фиксацию через отверстия, просверленные кзади кверху от ямки слезного мешка. Затем все окружающие связку отломки собираются в единое целое, и воссозданный таким образом центральный фрагмент фиксируется к окружающим костям титановыми микропластинами

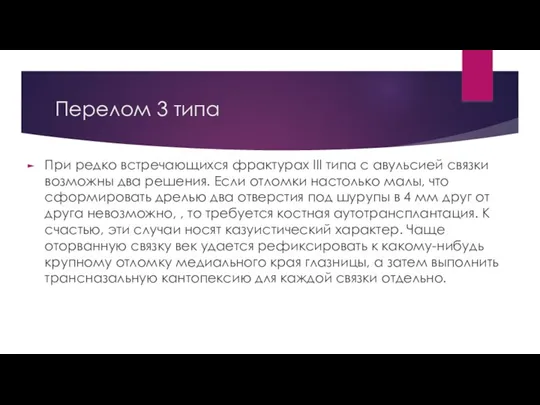

Слайд 24Перелом 3 типа

При редко встречающихся фрактурах III типа с авульсией связки возможны

два решения. Если отломки настолько малы, что сформировать дрелью два отверстия под шурупы в 4 мм друг от друга невозможно, , то требуется костная аутотрансплантация. К счастью, эти случаи носят казуистический характер. Чаще оторванную связку век удается рефиксировать к какому-нибудь крупному отломку медиального края глазницы, а затем выполнить трансназальную кантопексию для каждой связки отдельно.

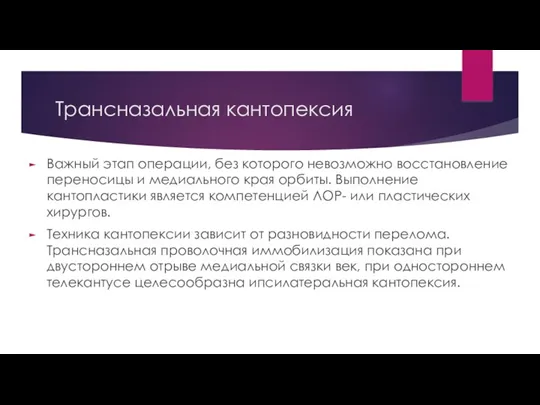

Слайд 25Трансназальная кантопексия

Важный этап операции, без которого невозможно восстановление переносицы и медиального края

орбиты. Выполнение кантопластики является компетенцией ЛОР- или пластических хирургов.

Техника кантопексии зависит от разновидности перелома. Трансназальная проволочная иммобилизация показана при двустороннем отрыве медиальной связки век, при одностороннем телекантусе целесообразна ипсилатеральная кантопексия.

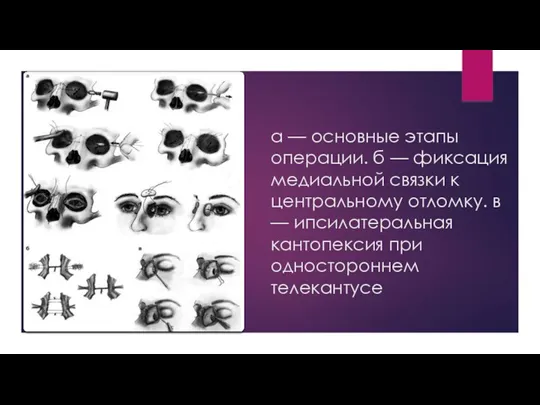

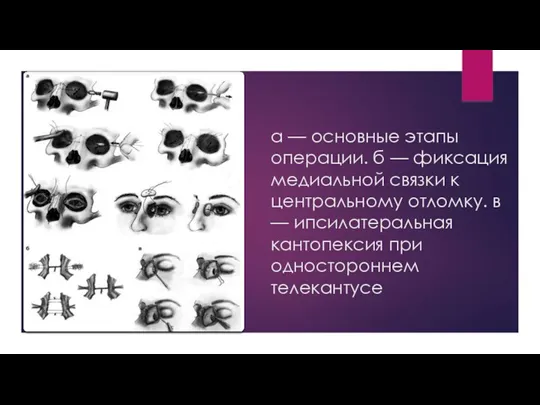

Слайд 26а — основные этапы операции. б — фиксация медиальной связки к центральному

отломку. в — ипсилатеральная кантопексия при одностороннем телекантусе

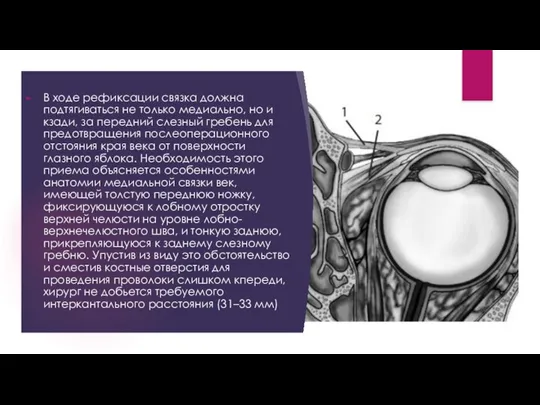

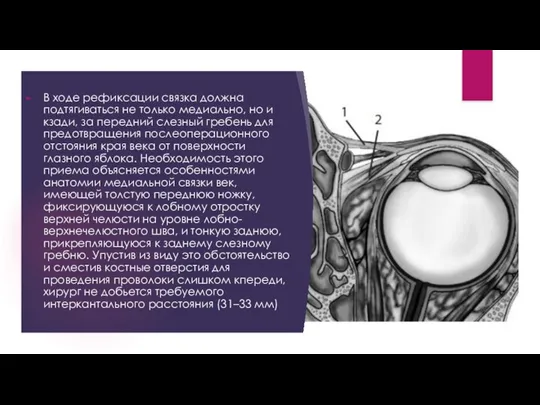

Слайд 27В ходе рефиксации связка должна подтягиваться не только медиально, но и кзади,

за передний слезный гребень для предотвращения послеоперационного отстояния края века от поверхности глазного яблока. Необходимость этого приема объясняется особенностями анатомии медиальной связки век, имеющей толстую переднюю ножку, фиксирующуюся к лобному отростку верхней челюсти на уровне лобно-верхнечелюстного шва, и тонкую заднюю, прикрепляющуюся к заднему слезному гребню. Упустив из виду это обстоятельство и сместив костные отверстия для проведения проволоки слишком кпереди, хирург не добьется требуемого интеркантального расстояния (31–33 мм)

Слайд 28Заключительные этапы

Реконструкция медиальной и нижней стенок глазницы

Репозиция/восстановление перегородки и спинки носа

Адаптация (реаппозиция)

мягких тканей

Слайд 29Поздняя реконструкция НОЭ-области

1. Мобилизация мягких тканей путем обширной отсепаровки от надкостницы. Помимо

перечисленных выше доступов могут потребоваться и другие («Y-V»-, «Z»-образные) разрезы, выбор которых определяется типом рубцовой деформации НОЭ-области.

2. Реконструкция костных структур. Остеотомия, как правило, дополняется элементами аутопластики и контурной остеопластики.

3. Восстановление формы глазной щели и положения спаек век, требующее гиперкоррекции в ходе репозиции центральных фрагментов в комбинации с трансназальной кантопексией.

4. Реаппозиция мягких тканей, предполагающая иссечение подкожных рубцов для истончения кожи, ее фиксацию, наложение мягких компрессионных повязок.

Кроме того, может понадобиться реконструкция носа с помощью пересадки кости свода черепа, удаление помещенных на переносицу титановых микропластин.

Слайд 30Поздняя реконструкция

Как правило, поздняя реконструкция требует не менее двух операций. Почти в

половине случаев вмешательства приходится выполнять в зоне предыдущей операции для устранения погрешностей ее выполнения, из-за непредсказуемого поведения пересаженных костных трансплантатов и грубого рубцевания мягких тканей. И если костные деформации корригируются достаточно успешно, то рубцевание, утолщение и утрата эластичности покрывающих НОЭ-область мягких тканей остается нерешенной проблемой. Поэтому поздняя реконструкция, хотя и обеспечивает существенное улучшение внешнего вида пациента, все же не в состоянии восстановить исходный профиль НОЭ-области и по своей эффективности существенно уступает результатам раннего хирургического лечения.

Слайд 31Патология придаточных пазух

У двух третей пациентов с НОЭ-переломами возникают те или иные

проблемы с параназальными синусами, в первую очередь — с этмоидальным. Так как сломанные решетчатые ячейки демонстрируют отчетливую тенденцию к спонтанной ревентиляции и дренированию, то такую травму, как правило, оставляют без хирургического лечения

Исключением является перелом переднего отдела решетчатого лабиринта, при котором в 25 % случаев возникает обструкция лобно-носового соустья (приводящая к фронтиту), и у каждого третьего выявляются изменения со стороны верхнечелюстной пазухи — от выраженного отека слизистой до травматического мукоцеле.

Эндокринная система. Обмен веществ. Грамматическая тема: Количественный состав предмета

Эндокринная система. Обмен веществ. Грамматическая тема: Количественный состав предмета Дистрофии

Дистрофии История развития психопатологии в зарубежный странах

История развития психопатологии в зарубежный странах Ренгенівське випромінювання

Ренгенівське випромінювання Выпускная квалификационная работа. На тему: Альтернативные базисные материалы

Выпускная квалификационная работа. На тему: Альтернативные базисные материалы Аскаридоз. Аскарида людська

Аскаридоз. Аскарида людська Школа профилактики стрессовых состояний СтопСтресс!

Школа профилактики стрессовых состояний СтопСтресс! 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia

2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia Холера. Род Vibrio

Холера. Род Vibrio Прогрессивная мышечная релаксация по Э. Джекобсону

Прогрессивная мышечная релаксация по Э. Джекобсону Вакцинопрофилактика гриппа

Вакцинопрофилактика гриппа Средства и формы ЛФК

Средства и формы ЛФК Сестринский уход при заболеваниях гортани

Сестринский уход при заболеваниях гортани Diatermie. Vindecarea prin transfer de energie

Diatermie. Vindecarea prin transfer de energie Психопатологическая семиотика

Психопатологическая семиотика Обмен холестерола

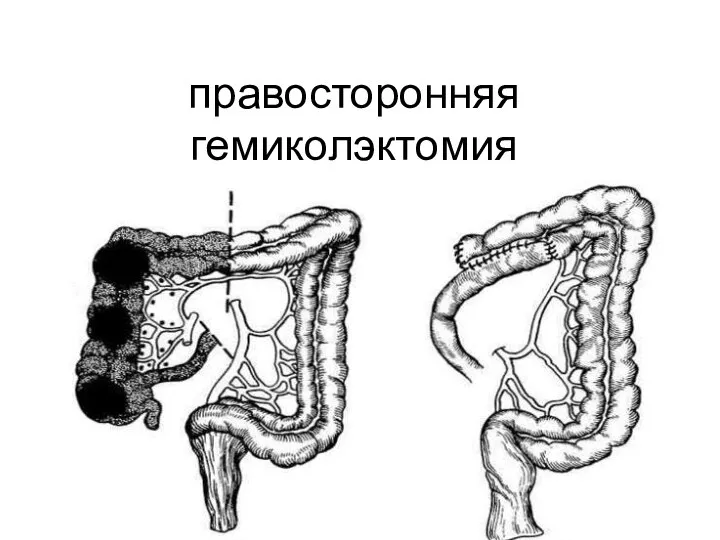

Обмен холестерола Правосторонняя гемиколэктомия

Правосторонняя гемиколэктомия Неонатальные желтухи

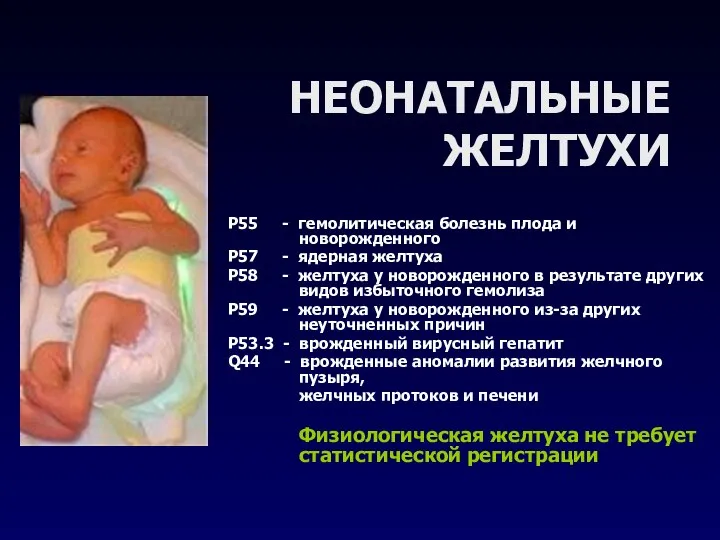

Неонатальные желтухи Генетика остеопороза

Генетика остеопороза Основы травматологии. Переломы костей. Вывихи

Основы травматологии. Переломы костей. Вывихи Неспецифические факторы резистентности. Иммунология

Неспецифические факторы резистентности. Иммунология Химическая номенклатура на латинском языке

Химическая номенклатура на латинском языке Аллергия и кишечные заболевания

Аллергия и кишечные заболевания Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства Здравоохранения РФ

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства Здравоохранения РФ Медикаментозное лечение в сестринской практике

Медикаментозное лечение в сестринской практике Массаж спины

Массаж спины Влияние конструкции школьной парты на здоровье учеников

Влияние конструкции школьной парты на здоровье учеников Наблюдение и уход за пациентами с инсультом

Наблюдение и уход за пациентами с инсультом