Слайд 2План лекции

Определение

Этиология

Эпидемиология

Патогенез

Классификация и клиника

Лабораторная диагностика

Лечение

Правила выписки и диспансеризация

Профилактика и мероприятия в очаге

Слайд 3Холера (МКБ-10 • А00) – острое кишечное инфекционное заболевание, вызываемое холерным вибрионом

и проявляющееся в тяжелых случаях интенсивным обезвоживанием организма вследствие потери жидкости с водянистыми испражнениями и рвотными массами. Относится к группе карантинных (конвенционных), особо опасных инфекций, в связи с возможностью ее пандемического распространения и высокой летальности при этом.

Слайд 4Вид Vibrio cholerae

Классификация. Делятся на биовары, серогруппы и серовары.

Биовары: V.

cholerae asiatica, V. cholerae eltor. По О-антигену – на серогруппы: холеру вызывают вибрионы О1 и О139 (Бенгал) групп и серовары: Огава (АВ), Инаба (АС), Гикошима (АВС). Эль-Тор вызывает гемолиз эритроцитов барана, агглютинируют куриные эритроциты, резистентны к полимиксину, более устойчивы во внешней среде. Не относящиеся к холерным О1 и 0139 серогруппам вибрионы называют неагглютинирующими (НАГ), они вызывают холероподобные заболевания (НАГ-инфекцию).

Слайд 5Эпидемиологические особенности современной холеры:

Источник инфекции:

основной возбудитель - V. el-tor (95-99%);

индивидуальная

восприимчивость вариабельна;

основное место персистирования неизвестно;

высокая устойчивость во внешней среде: морская, речная вода - 4 недели, пища - 10 дней; зимой вибрион сохраняется в иле водоемов, заражая гидробионтов;

холерные вибрионы О1 группы могут длительно находиться в водных экосистемах в виде некультивируемых форм; возможно наличие L-форм;

эстафетный путь передачи: крайне высокая скорость распространения холеры;

развитие множественной лекарственной устойчивости.

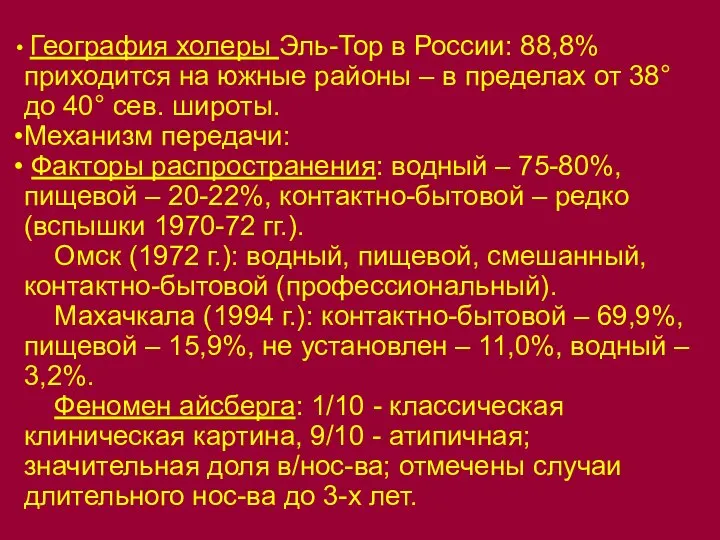

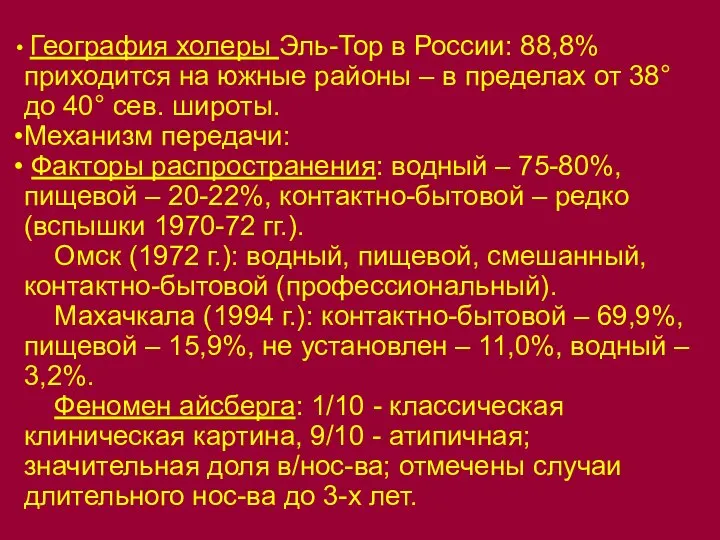

Слайд 6 География холеры Эль-Тор в России: 88,8% приходится на южные районы –

в пределах от 38° до 40° сев. широты.

Механизм передачи:

Факторы распространения: водный – 75-80%, пищевой – 20-22%, контактно-бытовой – редко (вспышки 1970-72 гг.).

Омск (1972 г.): водный, пищевой, смешанный, контактно-бытовой (профессиональный).

Махачкала (1994 г.): контактно-бытовой – 69,9%, пищевой – 15,9%, не установлен – 11,0%, водный – 3,2%.

Феномен айсберга: 1/10 - классическая клиническая картина, 9/10 - атипичная; значительная доля в/нос-ва; отмечены случаи длительного нос-ва до 3-х лет.

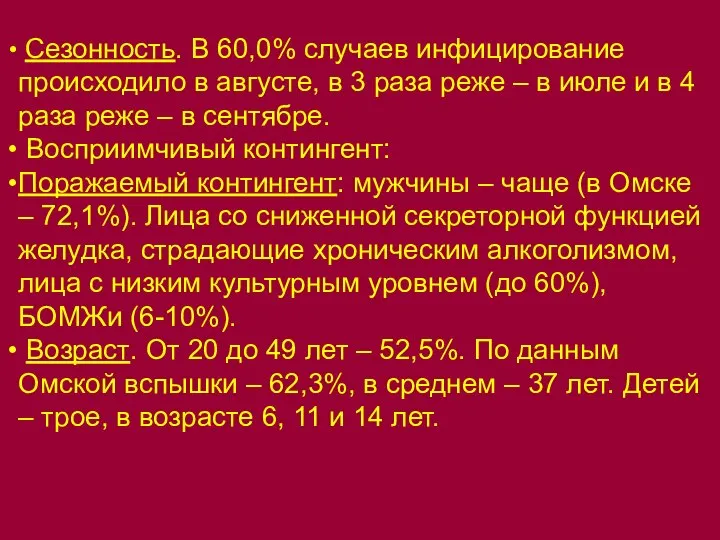

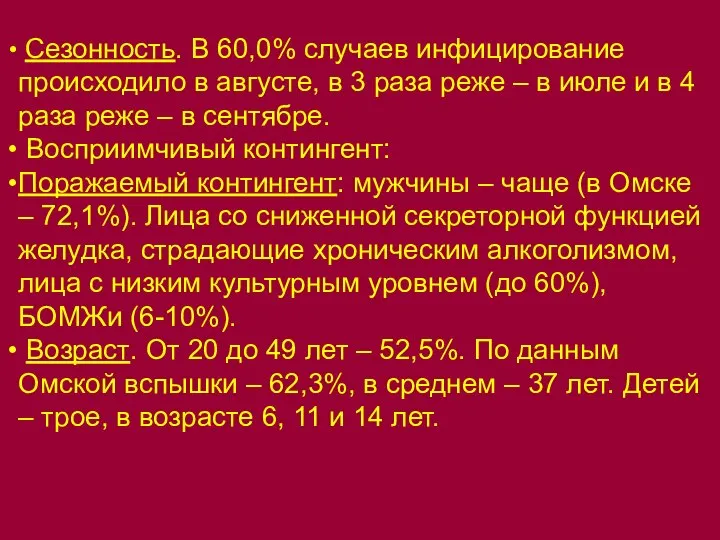

Слайд 7 Сезонность. В 60,0% случаев инфицирование происходило в августе, в 3 раза

реже – в июле и в 4 раза реже – в сентябре.

Восприимчивый контингент:

Поражаемый контингент: мужчины – чаще (в Омске – 72,1%). Лица со сниженной секреторной функцией желудка, страдающие хроническим алкоголизмом, лица с низким культурным уровнем (до 60%), БОМЖи (6-10%).

Возраст. От 20 до 49 лет – 52,5%. По данным Омской вспышки – 62,3%, в среднем – 37 лет. Детей – трое, в возрасте 6, 11 и 14 лет.

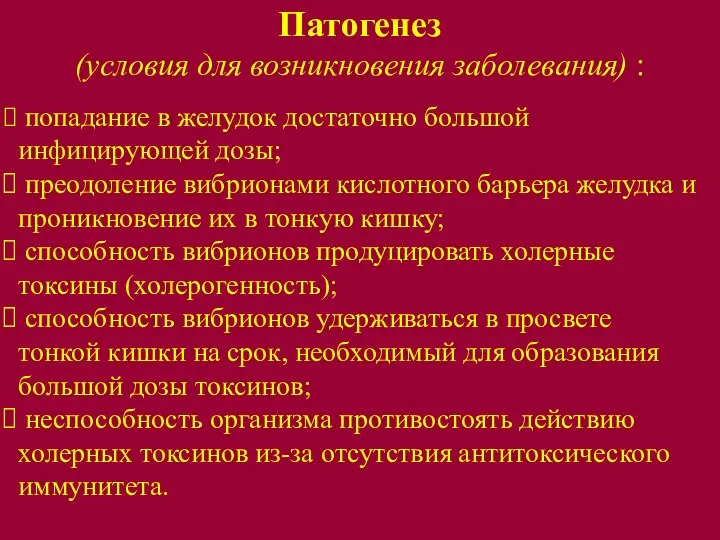

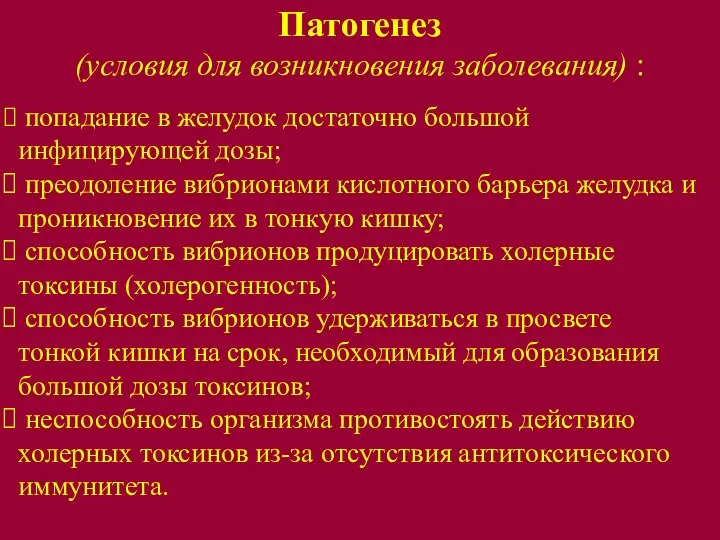

Слайд 8Патогенез

(условия для возникновения заболевания) :

попадание в желудок достаточно большой инфицирующей

дозы;

преодоление вибрионами кислотного барьера желудка и проникновение их в тонкую кишку;

способность вибрионов продуцировать холерные токсины (холерогенность);

способность вибрионов удерживаться в просвете тонкой кишки на срок, необходимый для образования большой дозы токсинов;

неспособность организма противостоять действию холерных токсинов из-за отсутствия антитоксического иммунитета.

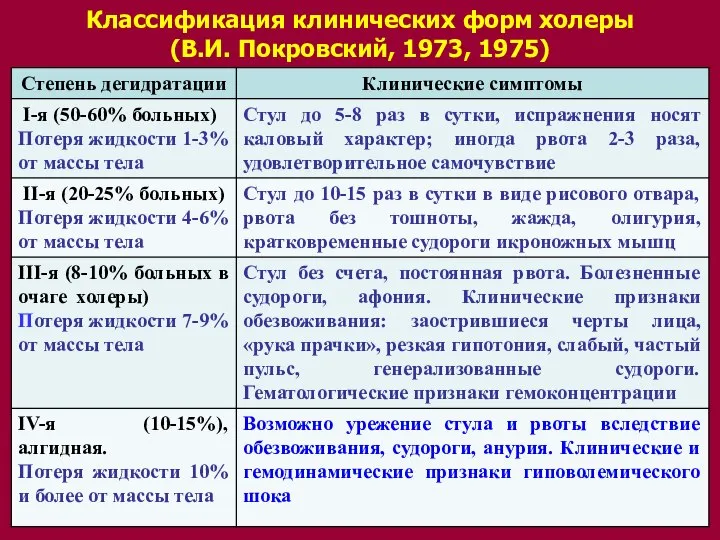

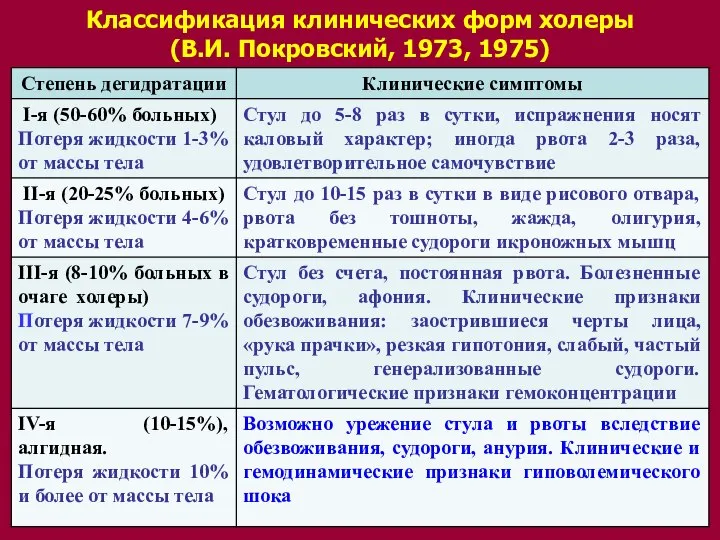

Слайд 9Классификация клинических форм холеры

(В.И. Покровский, 1973, 1975)

Слайд 10Клинические особенности

Вибриононосительство.

Отношение числа больных к числу здоровых вибриононосителей:

Астрахань – от

2:1 до 1:1;

Омск – 1:1,3 (больных – 26, в/носителей - 35).

В Астраханском очаге степени дегидратации (I, II, III и IV) регистрировались соответственно у 56,3%; 18,2%; 8,2% и 17,3% больных.

Слайд 12Микробиологическая диагностика

Холера относится к ООИ, культивирование требует соблюдения особого режима биологической безопасности.

Основной метод диагностики – бактериологический, включает выделение и идентификацию возбудителя. Для посева используют жидкие среды обогащения (транспортная среда – 1% щелочная пептонная вода), щелочной ПМА, элективные и диф.-диагностические среды (TCBS-агар).

Слайд 13Экспресс-методы для определения антигенов возбудителей: РИФ прямая; РНГА с Ат- диагностикумом; метод иммобилизации

вибрионов с помощью О-холерной сыворотки.

Дополнительный - серологический: определение вибриоцидных антител в сыворотке пациента с помощью реакции бактериолиза (для реконвалесцентов).

Молекулярно-биологические – для выявления некультивируемых форм – ПЦР, для определения токсигенности - использование молекулярно-генетических зондов, ПЦР к гену tox+, холерогена - ИФА.

Слайд 14Лечение

проводится в двух направлениях:

1) регидратация (восполнение потерь жидкости и электролитов введением изотонических,

апирогенных солевых растворов внутривенно или per os);

2) антибактериальная терапия (антибиотики широкого спектра действия: тетрациклины, рифаксимин, хлорамфеникол, фторхинолоны, нитрофураны).

Слайд 15Патогенетическая терапия

В связи с ведущим значением в патогенезе холеры обезвоживания, которое определяет

тяжесть клинического течения и прогноз, лечебные мероприятия должны быть направлены в первую очередь на восстановление вводно-электролитного баланса. С этой целью используются различные изотонические полиионные растворы.

Слайд 16Патогенетическая, регидратационная терапия проводится в 2 этапа.

I этап – первичная регидратация.

Задача – ликвидация гиповолемии, т.е. восстановление имеющихся до поступления больного в стационар потерь воды и электролитов и выведение из состояния шока.

Время проведения для взрослых – 1-2 часа. Больным, при отсутствии рвоты, с дегидратацией I и в части случаев II степени замещение потерь проводится путем перорального введения растворов типа "Оралит", "Регидрон", "Глюкосолан", "Цитраглюкосолан". Взрослому больному приготовленный раствор назначается из расчета 1-1,5 л/час (по 200 мл каждые 8-12 минут).

При рвоте проведение регидратации возможно путем вливания глюкозо-электролитного раствора через назогастральный зонд.

Слайд 17Регидратационную терапию у больных с III-IV степенями обезвоживания необходимо начинать уже на

догоспитальном этапе. Наиболее широко используемым в лечении холеры по опыту последних 2-3-х десятилетий является раствор "Трисоль». Более эффективным в настоящее время считается раствор "Квартасоль». Предварительно подогретый до 37,5-38,00С полиионный раствор вводится в/венно, струйно со скоростью, определяемой рассчитанным объемом жидкости и временем регидратации (обычно 70-120 мл/мин). После инфузии 2,0-2,5 л раствора скорость дальнейшего введения постепенно снижают.

Слайд 18Струйное вливание жидкости сменяется капельным после нормализации пульса, восстановления АД, температуры тела,

появления мочеотделения. Успех лечения после завершения I этапа во многом зависит от правильно проводимой регидратационной терапии на II этапе.

II этап – коррегирующая регидратация.

Задача – восстановление продолжающихся потерь воды и солей в процессе проводимой терапии.

Время проведения – в тяжелых случаях осуществляется в течение 3-5 дней.

Объем инфузионной жидкости определяется скоростью потерь, то есть находится в прямой зависимости от объема испражнений и рвотных масс, которые измеряются по 3-4-х часовым интервалам и фиксируются в реанимационной карте.

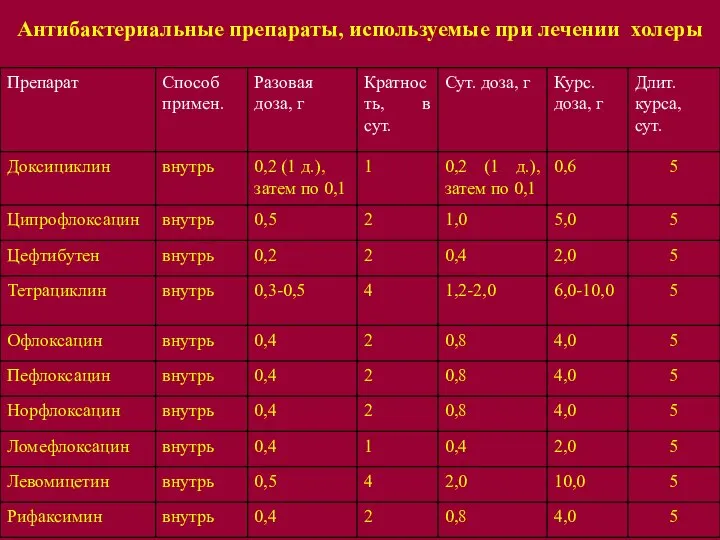

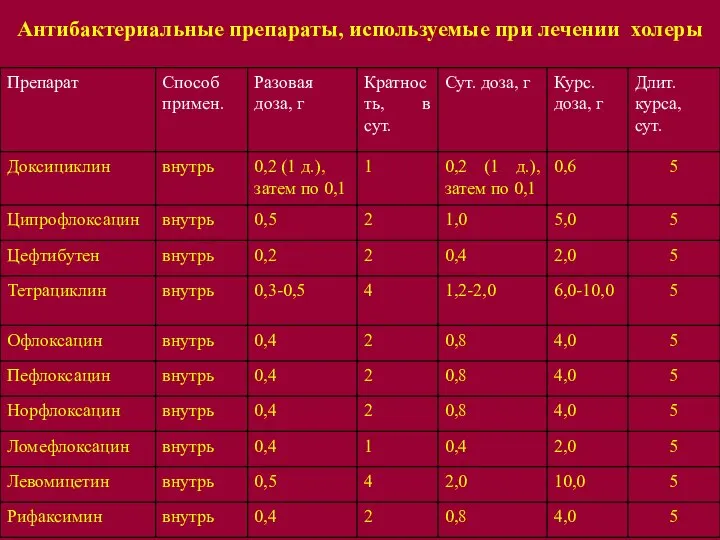

Слайд 19Антибактериальные препараты, используемые при лечении холеры

Слайд 20Правила выписки

Больных, перенесших холеру, а также вибриононосителей выписывают из стационара после клинического

выздоровления и трех отрицательных бакисследований испражнений. Исследуют испражнения через 24-36 ч. после окончания антибиотикотерапии в течение 3 дней подряд.

Желчь (порции В и С) исследуют однократно.

У лиц «декретированных» профессий испражнения исследуют пятикратно (на протяжении пяти дней) и желчь однократно.

Слайд 21Диспансерное наблюдение

В течение1 года. В первый месяц бакисследования проводят 1 раз

в 10 дней, в следующие 5 мес. -1 раз в месяц и в последующие 6 мес. - 1 раз в квартал.

Для профилактики длительного носительства лицам с хроническими заболеваниями печени даются желчегонные препараты, рекомендуется дуоденальное зондирование, прием аллохола, холосаса и ксилита в сочетании с антибиотиками.

Слайд 22Профилактика

- Мероприятия, направленные на разрыв путей передачи: предупреждение заноса инфекции на территорию

страны, санпросветработа, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, канализацией, пищевыми продуктами, дезинфекцией и т. п.

Менее важным является экстренная профилактика антибиотиками широкого спектра действия, а также вакцинопрофилактика.

Венозное расширение вен

Венозное расширение вен Прессорные и антипрессорные факторы организма. Значение для патогенеза артериальных гипертензий

Прессорные и антипрессорные факторы организма. Значение для патогенеза артериальных гипертензий Патофизиология иммунной системы

Патофизиология иммунной системы Общая фармакология

Общая фармакология Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner Ministry of Heath of the Russian Federation

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner Ministry of Heath of the Russian Federation Новое направление в дезинфектологии - средство SILVERSIL DEZ

Новое направление в дезинфектологии - средство SILVERSIL DEZ Современная медицина

Современная медицина Эмоционально-уровневый подход в коррекции детского аутизма

Эмоционально-уровневый подход в коррекции детского аутизма Ювенильный период

Ювенильный период Неблагоприятное воздействие лекарственных средств на плод: эмбриотоксичность, тератогенность

Неблагоприятное воздействие лекарственных средств на плод: эмбриотоксичность, тератогенность Панкреатобилиарный рак

Панкреатобилиарный рак Оздоровительный самомассаж

Оздоровительный самомассаж Основные инфекционные заболевания. Тест. 7 класс

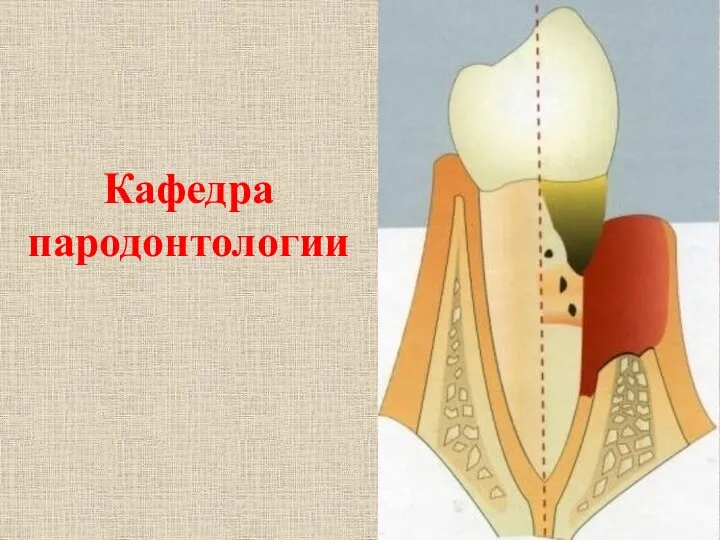

Основные инфекционные заболевания. Тест. 7 класс Заболевания пародонта

Заболевания пародонта Неинфекционные заболевания

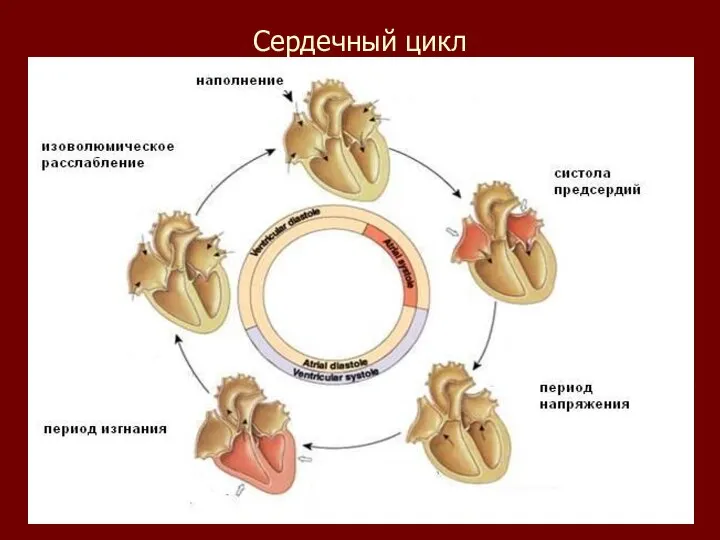

Неинфекционные заболевания Сердечные мышцы. Сердечный цикл

Сердечные мышцы. Сердечный цикл Профилактика ОРВИ и гриппа. Памятка для взрослых и детей

Профилактика ОРВИ и гриппа. Памятка для взрослых и детей Совершенствование криохирургического инструмента

Совершенствование криохирургического инструмента Неонатология. История

Неонатология. История Тропические болезни - новая медико-биологическая проблема сибирского региона

Тропические болезни - новая медико-биологическая проблема сибирского региона Виды расслабляющего релаксирующего массажа

Виды расслабляющего релаксирующего массажа Физическая реабилитация при посттравматическом артрите у спортсменов пауэрлифтеров

Физическая реабилитация при посттравматическом артрите у спортсменов пауэрлифтеров Медицина в Древнерусском и Московском государствах. Становление научной медицины в России в 18 веке. Лекция 10

Медицина в Древнерусском и Московском государствах. Становление научной медицины в России в 18 веке. Лекция 10 Заболевания и повреждения позвоночника и таза

Заболевания и повреждения позвоночника и таза Нефротический синдром

Нефротический синдром острые заболевания 2

острые заболевания 2 Правила внутреннего распорядка медико-санитарной части ФГБОУ МДЦ Артек

Правила внутреннего распорядка медико-санитарной части ФГБОУ МДЦ Артек