Содержание

- 2. Периферическая нервная система черепные нервы задние и передние корешки спинного мозга межпозвоночные спинальные ганглии спинномозговые нервы,

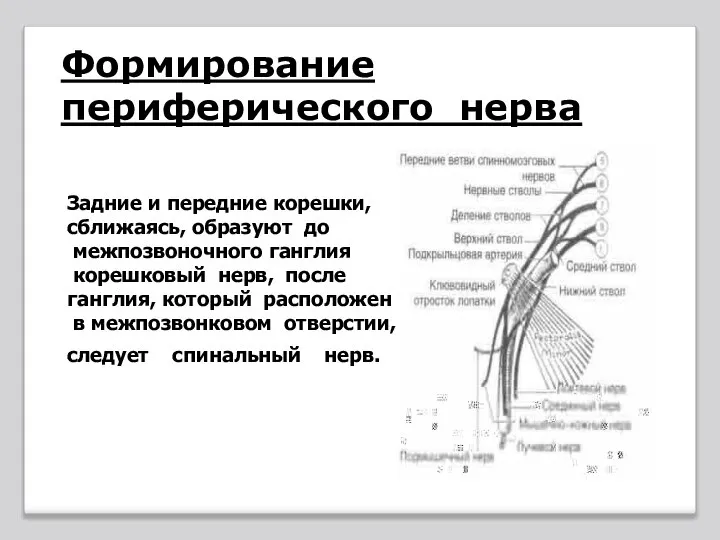

- 3. Задние и передние корешки, сближаясь, образуют до межпозвоночного ганглия корешковый нерв, после ганглия, который расположен в

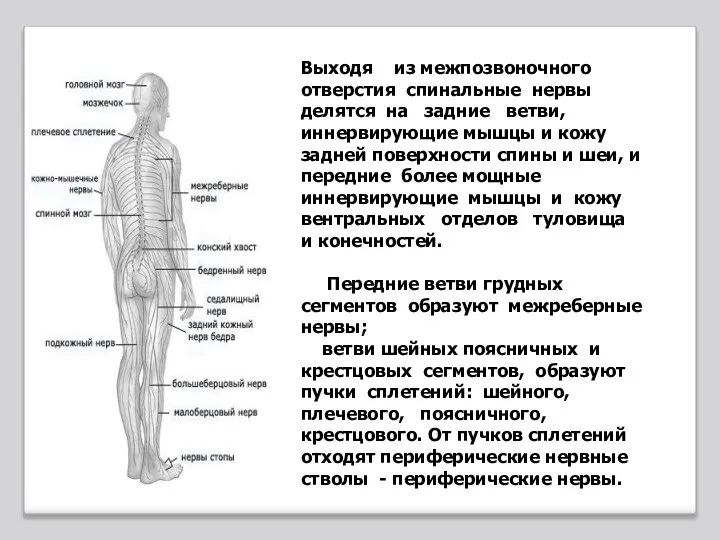

- 4. Выходя из межпозвоночного отверстия спинальные нервы делятся на задние ветви, иннервирующие мышцы и кожу задней поверхности

- 5. Периферические нервы смешанные и состоят: 1. Двигательные (аксоны клеток передних рогов) - толстые миелинизированные волокна. 2.

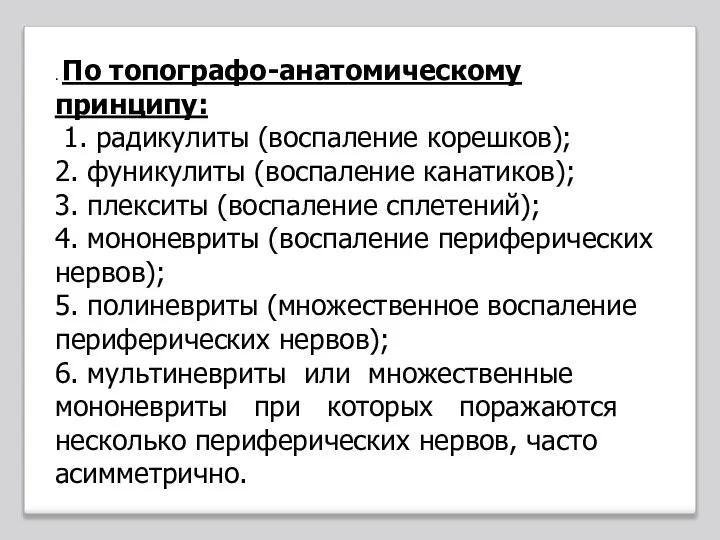

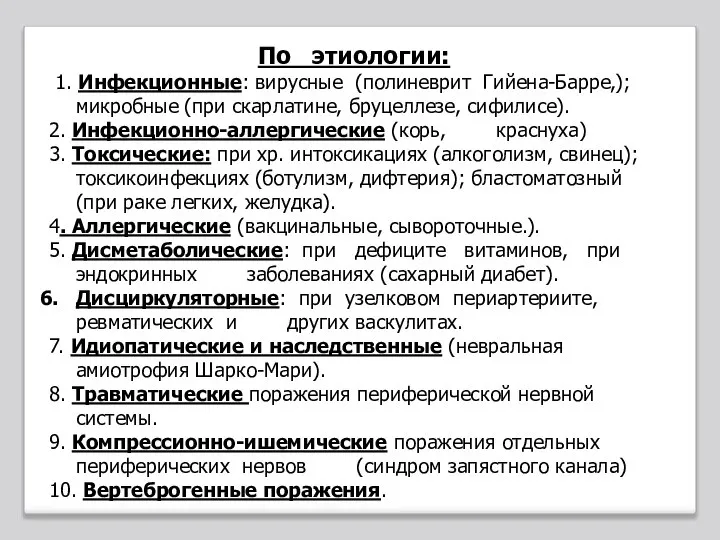

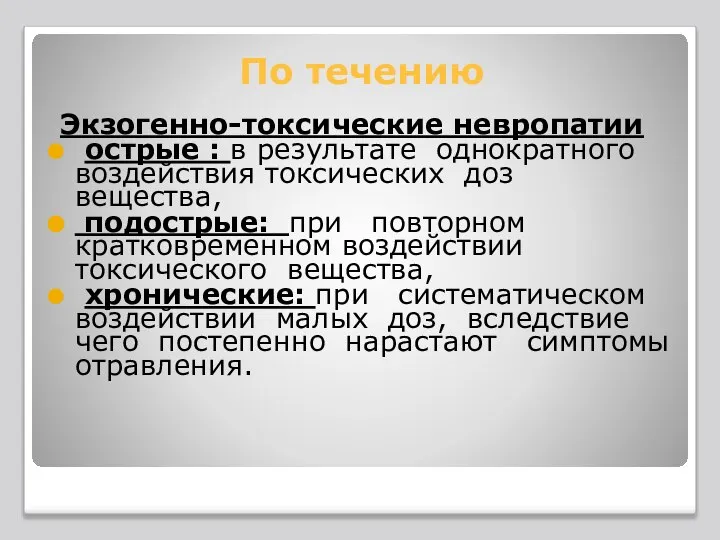

- 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: а) по топографо-анатомическому принципу; б)по этиологии; в) по патогенезу; г) по

- 7. . По топографо-анатомическому принципу: 1. радикулиты (воспаление корешков); 2. фуникулиты (воспаление канатиков); 3. плекситы (воспаление сплетений);

- 8. По этиологии: 1. Инфекционные: вирусные (полиневрит Гийена-Барре,);микробные (при скарлатине, бруцеллезе, сифилисе). 2. Инфекционно-аллергические (корь, краснуха) 3.

- 9. По патогенезу и патоморфологии: 1.Невриты (радикулиты), 2. Невропатии (радикулопатии) 3.Невралгии

- 10. По течению Экзогенно-токсические невропатии острые : в результате однократного воздействия токсических доз вещества, подострые: при повторном

- 11. По происхождению: 1. Первичные (полиневрит Гийена-Барре, проказа, сифилис, лептоспироз) 2. Вторичные (вертеброгенные, после детских экзантемных инфекций,

- 12. Мононевропатия очаговое поражение нервного ствола, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Причины: травма, сдавление нерва или его ущемление:

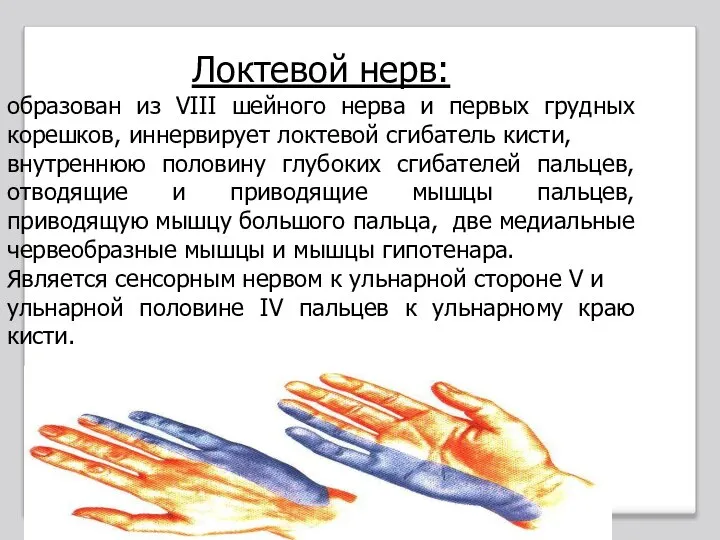

- 13. Локтевой нерв: образован из VIII шейного нерва и первых грудных корешков, иннервирует локтевой сгибатель кисти, внутреннюю

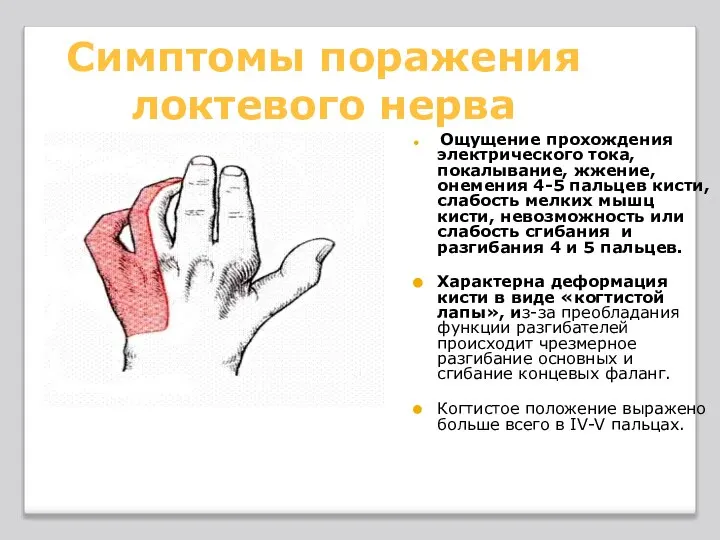

- 14. Локтевой нерв повреждается: 1. Травма локтевого сустава со смещением отломков костей.

- 15. Симптомы поражения локтевого нерва Ощущение прохождения электрического тока, покалывание, жжение, онемения 4-5 пальцев кисти, слабость мелких

- 16. Срединный нерв образуется из VI шейного нерва и первого грудного корешка. иннервирует пронаторы предплечья, длинные сгибатели

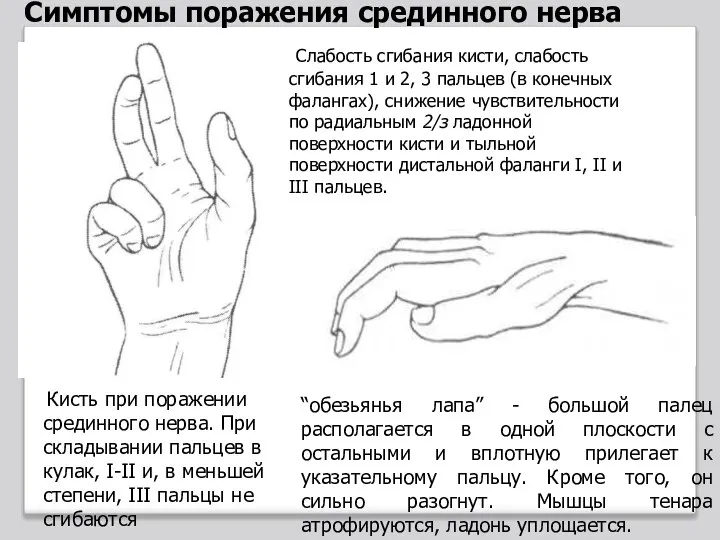

- 17. Кисть при поражении срединного нерва. При складывании пальцев в кулак, I-II и, в меньшей степени, III

- 18. отходит от V—VI шейных спинномозговых корешков. иннервирует трехглавую мышцу плеча, супинатор и разгибатели предплечья и кисти.

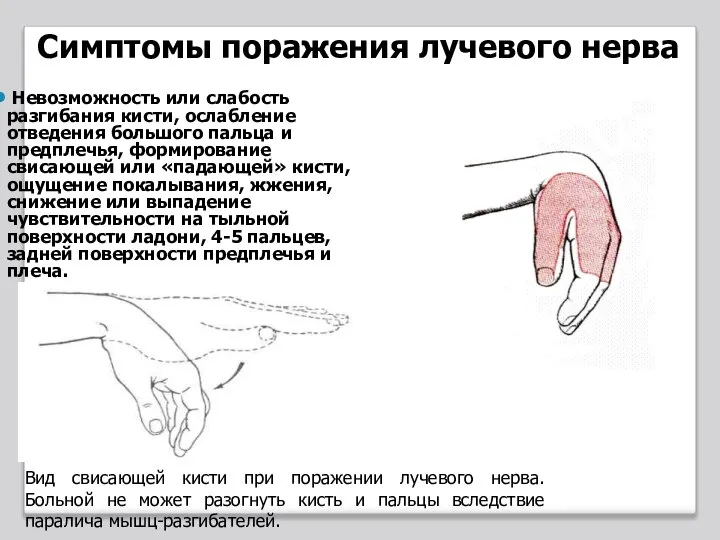

- 19. Вид свисающей кисти при поражении лучевого нерва. Больной не может разогнуть кисть и пальцы вследствие паралича

- 20. Большеберцовый и малоберцовый нервы проходят в узких каналах, образованных костями, связками, сухожилиями и мышцами. Поражение нерва

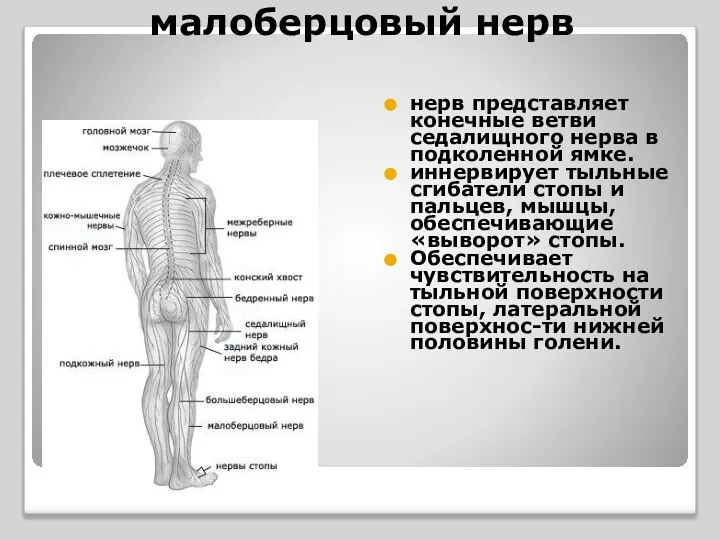

- 21. малоберцовый нерв нерв представляет конечные ветви седалищного нерва в подколенной ямке. иннервирует тыльные сгибатели стопы и

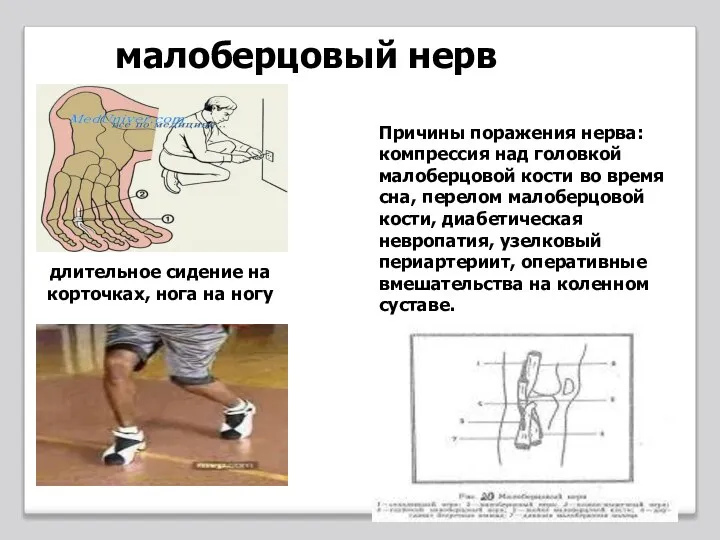

- 22. Причины поражения нерва: компрессия над головкой малоберцовой кости во время сна, перелом малоберцовой кости, диабетическая невропатия,

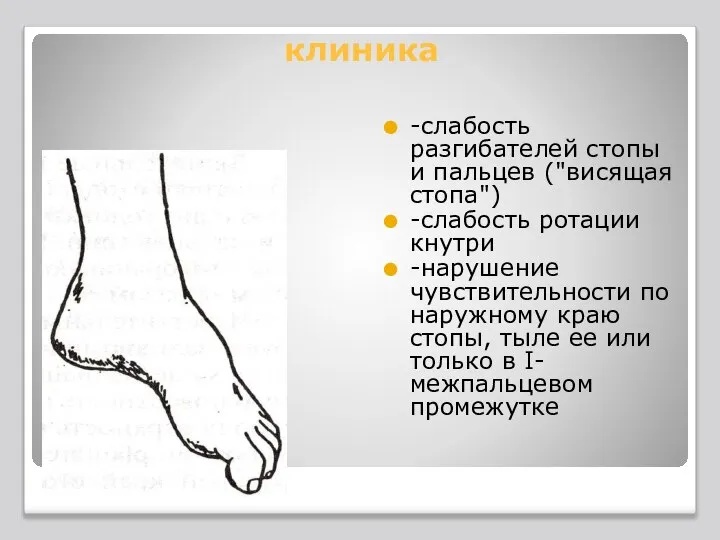

- 23. клиника -слабость разгибателей стопы и пальцев ("висящая стопа") -слабость ротации кнутри -нарушение чувствительности по наружному краю

- 24. Большеберцовый нерв является одним из двух терминальных разветвлений седалищного нерва в подколенной ямке. иннервирует мышцы икры

- 25. Поэтому при страдании большеберцового и малоберцового нервов возможны: Боль под коленом и по задней поверхности голени;

- 26. Туннельные синдромы (компрессионно-ишемическая невропатия, туннельная невропатия, ловушечная невропатия, капканный синдром) - это комплекс клинических проявлений (чувствительных,

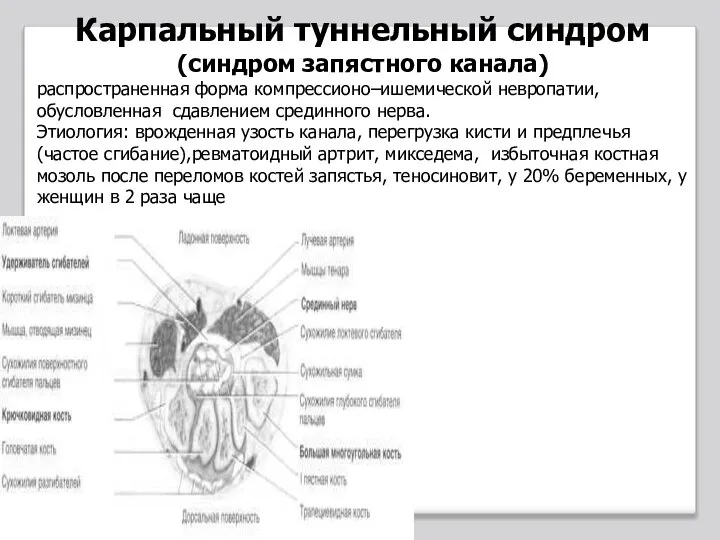

- 27. Карпальный туннельный синдром (синдром запястного канала) распространенная форма компрессионо–ишемической невропатии, обусловленная сдавлением срединного нерва. Этиология: врожденная

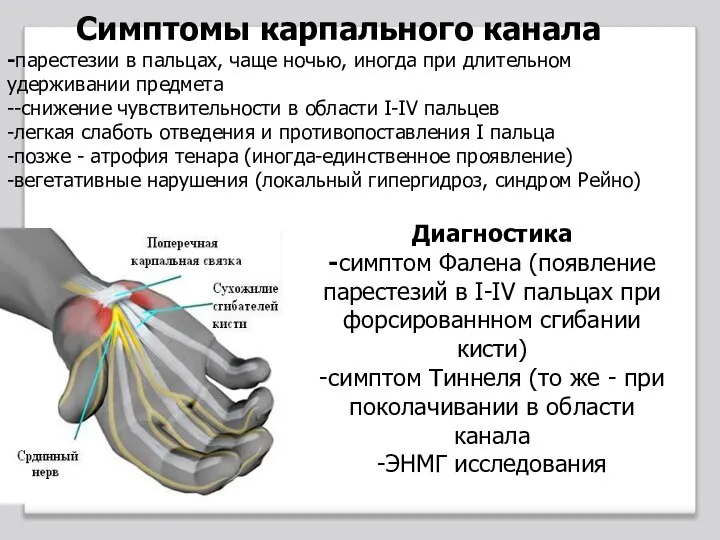

- 28. Симптомы карпального канала -парестезии в пальцах, чаще ночью, иногда при длительном удерживании предмета --снижение чувствительности в

- 29. Полинейропатия - заболевание всего организма с реализацией патологического процесса на уровне периферической нервной системы в виде

- 30. По течению Острые полинейропатии развиваются в течение нескольких дней (до месяца): токсические, сосудистые, аутоиммунные. Подострые полинейропатии

- 31. Клиническая картина полинейропатий зависит от того, какие волокна вовлекаются в процесс и какие морфологические изменения в

- 32. Неврологический диагноз является синдромальным: 1. Устанавливается по преобладанию клинических признаков: сенсорные, моторные, вегетативные; 2. По распределению

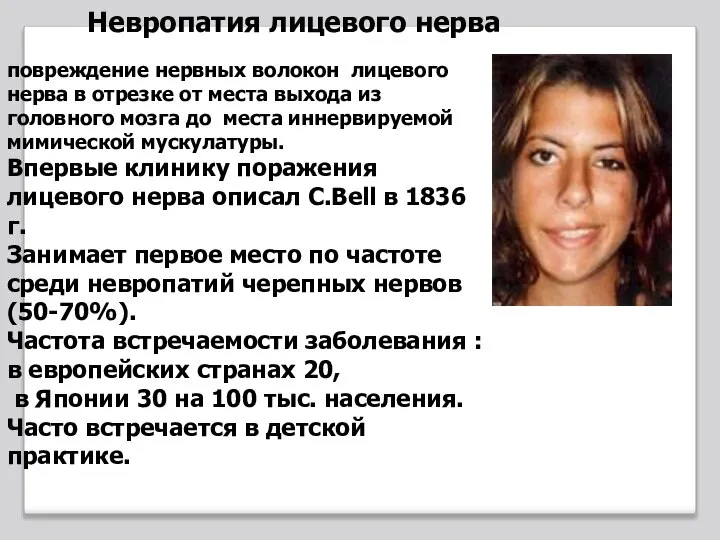

- 33. повреждение нервных волокон лицевого нерва в отрезке от места выхода из головного мозга до места иннервируемой

- 34. Этиология Первичные: инфекционно-аллергический процесс (вирусы герпеса - синдром Ханта, эпидемического паротита, энтеро- и арбовирусами), общее или

- 35. характеризуются остро развившимся параличом или парезом мимической мускулатуры. В начале заболевания могут появляться легкие или умеренные

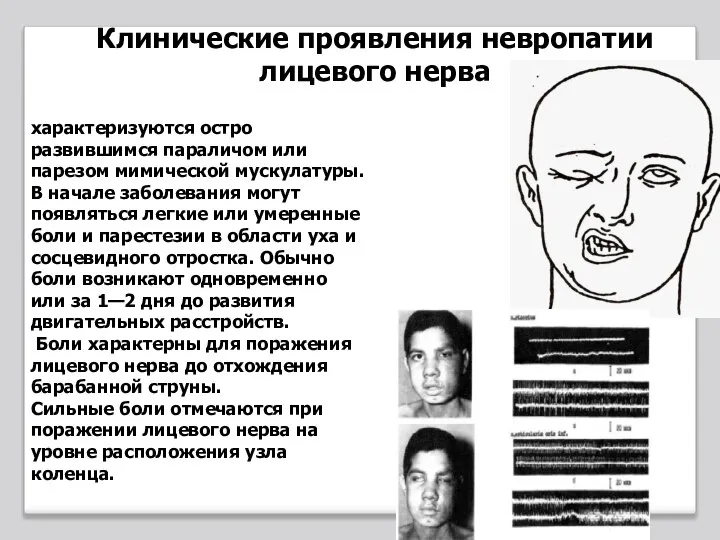

- 36. Невралгия тройничного нерва - симптомокомплекс, проявляющийся приступами мучительной боли, локализующейся в зоне иннервации одной или нескольких

- 37. Начальное чувствительное ядро тройничного нерва (гассеров узел) располагается в области пирамиды височной кости. Ствол тройничного нерва

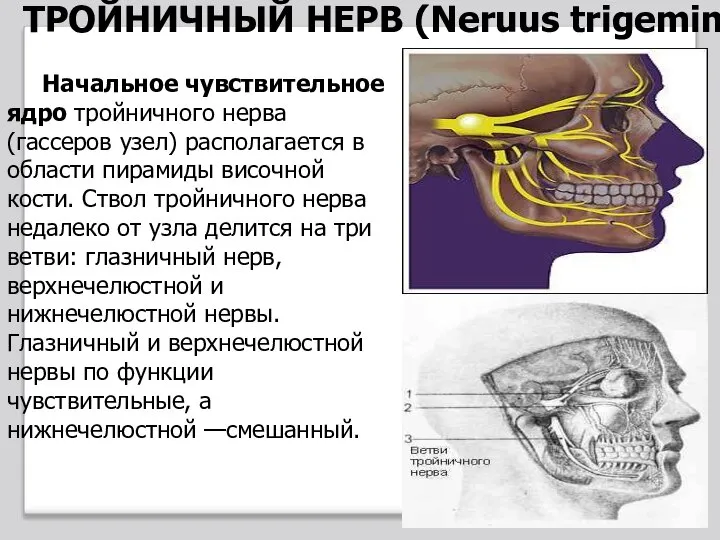

- 38. Этиология 1. Развивается независимо от какого-либо болезненного процесса - первичная невралгия тройничного нерва; 2. Как осложнение

- 39. 1. Боли возникают в месте локализации первичного патологического процесса (опухоли, очаги воспаления, травмы); 2. Приступам предшествуют

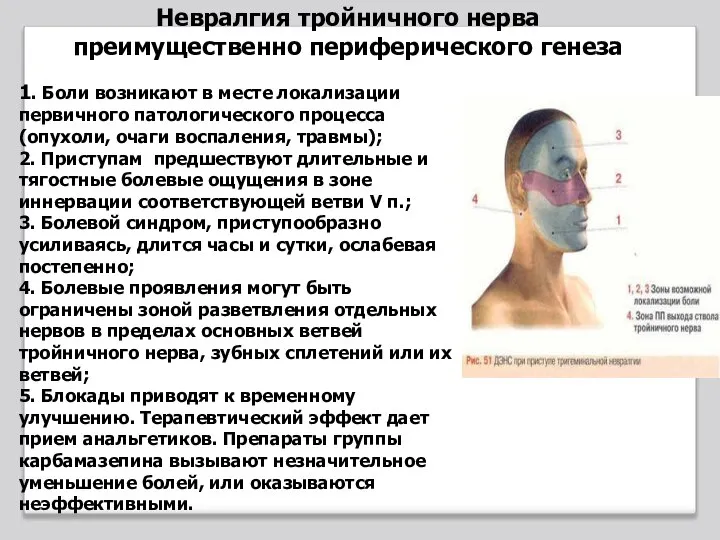

- 40. Диагноз невралгии тройничного нерва ставится на основании жалоб больного и его осмотра. В диагностике причины невралгии

- 41. это локальный дистрофический процесс в костной и хрящевой тканях. (термин предложен Хильдебрантом, 1933), Дистрофические изменения позвоночника

- 42. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИНДРОМЫ Механизм появления симптоматики: Патологический процесс в позвоночнике приводит к раздражению костно-связочно-суставных

- 43. КОМПРЕССИОННЫЕ СИНДРОМЫ Механизм развития: сдавление корешка, спинного мозга, сосудов в результате действия остеофита, нестабильности позвоночника, грыжевого

- 44. Люмбалгия- синдром, характеризующийся подострой или хронической болью в поясничной области. Провоцирующими моментами служат физические перегрузки, неловкие

- 46. Скачать презентацию

МАУЗ ДГКБ № 1

МАУЗ ДГКБ № 1 История студенческого научного кружка кафедры анатомии человека

История студенческого научного кружка кафедры анатомии человека Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности

Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности О вреде избыточного потребления сахара

О вреде избыточного потребления сахара Терапия сопровождения и паллиативная помощь

Терапия сопровождения и паллиативная помощь Дезинсекция деп жұқпалы

Дезинсекция деп жұқпалы Кость как орган. Соединения костей

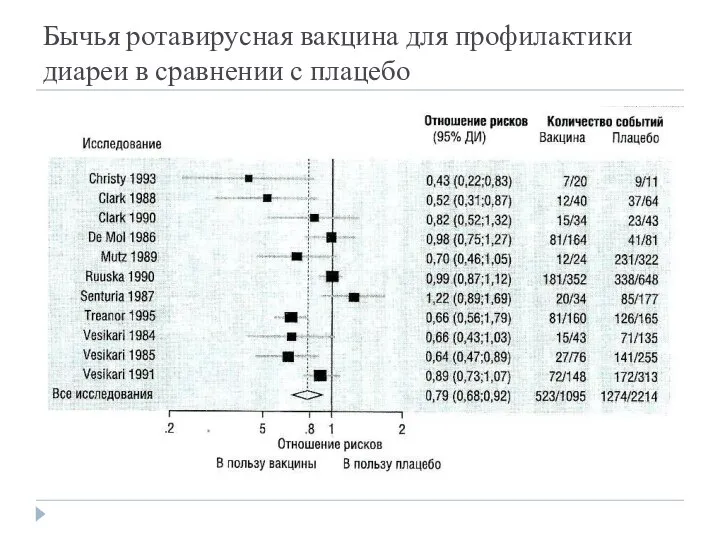

Кость как орган. Соединения костей Бычья ротавирусная вакцина для профилактики диареи в сравнении с плацебо

Бычья ротавирусная вакцина для профилактики диареи в сравнении с плацебо Физиологические роды

Физиологические роды Микроимпланты Vector TAS

Микроимпланты Vector TAS Патофизиология инфекционного процесса. Сепсис

Патофизиология инфекционного процесса. Сепсис Нарушения психического развития, обусловленные генетической патологией

Нарушения психического развития, обусловленные генетической патологией Смена нательного белья у больных

Смена нательного белья у больных Сахарный диабет и беременность

Сахарный диабет и беременность Үймереттердің ішкі суағары

Үймереттердің ішкі суағары Микропрепараты. Жировая дистрофия печени. Итоговое занятие №1

Микропрепараты. Жировая дистрофия печени. Итоговое занятие №1 Medical acadmy named after s.i.georgievsky of vernadsky cfu

Medical acadmy named after s.i.georgievsky of vernadsky cfu Респираторлы дисстресс синдромы

Респираторлы дисстресс синдромы Системные васкулиты

Системные васкулиты Вич-инфекция в отоларингологии

Вич-инфекция в отоларингологии Ирумед. Базовая информация. Основные принципы терапии артериальной гипертонии

Ирумед. Базовая информация. Основные принципы терапии артериальной гипертонии Ревматоидный артрит. Эпидемиология

Ревматоидный артрит. Эпидемиология Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузнотоксическом зобе, гипотиреозе

Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузнотоксическом зобе, гипотиреозе Препараты на стойке. Ампулы

Препараты на стойке. Ампулы Патология обмена веществ в органах и тканях

Патология обмена веществ в органах и тканях Приобретенные пороки сердца

Приобретенные пороки сердца Хрономедицина. Задачи хрономедицины

Хрономедицина. Задачи хрономедицины [MedBooks-Медкниги]Коррекция гемодинамических расстройств у пациентов в острейшем периоде ОНМК

[MedBooks-Медкниги]Коррекция гемодинамических расстройств у пациентов в острейшем периоде ОНМК