Содержание

- 2. УДК 616 - 006.04 - 082 (470) «2016» ББК 55.6 С59 Под ред. А.Д. Каприна, В.В.

- 8. NB!

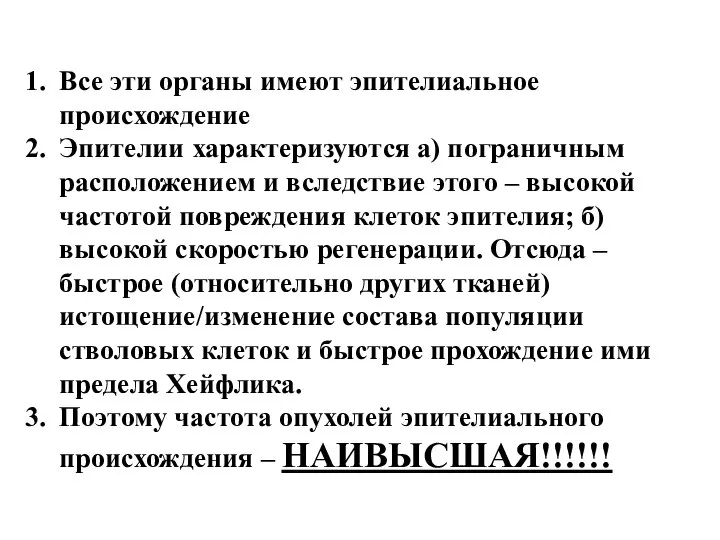

- 11. Все эти органы имеют эпителиальное происхождение Эпителии характеризуются а) пограничным расположением и вследствие этого – высокой

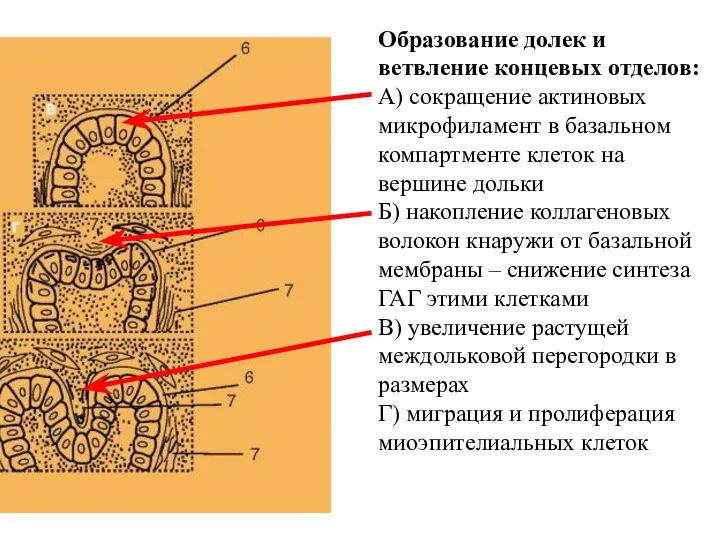

- 14. Образование долек и ветвление концевых отделов: А) сокращение актиновых микрофиламент в базальном компартменте клеток на вершине

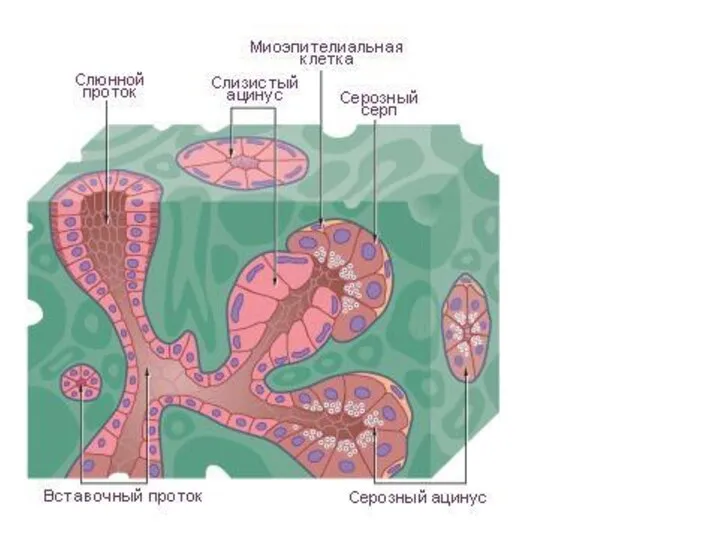

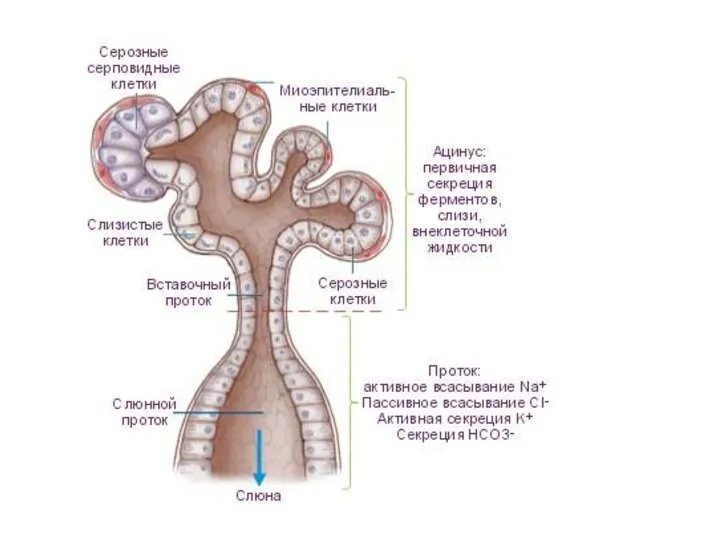

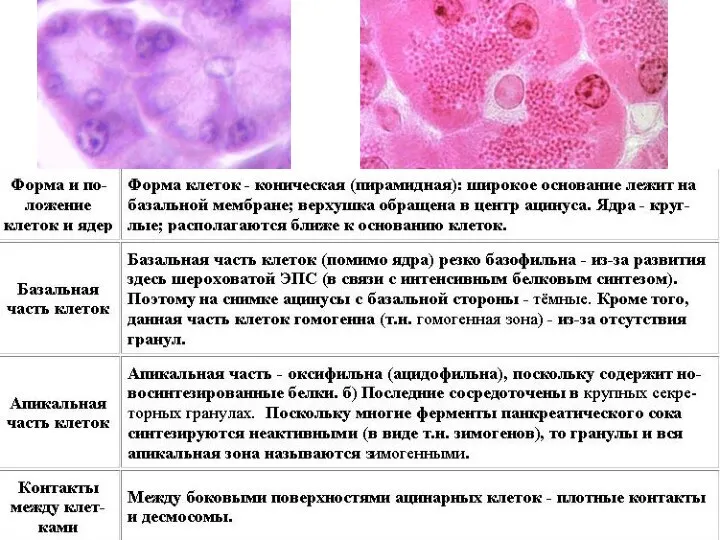

- 15. Клетки концевых отделов

- 18. Сравнительная характеристика Только в серозных концевых отделах! Градиент диаметра, локализации, строения эпителия

- 19. Сравнительная характеристика

- 20. Сравнительная характеристика

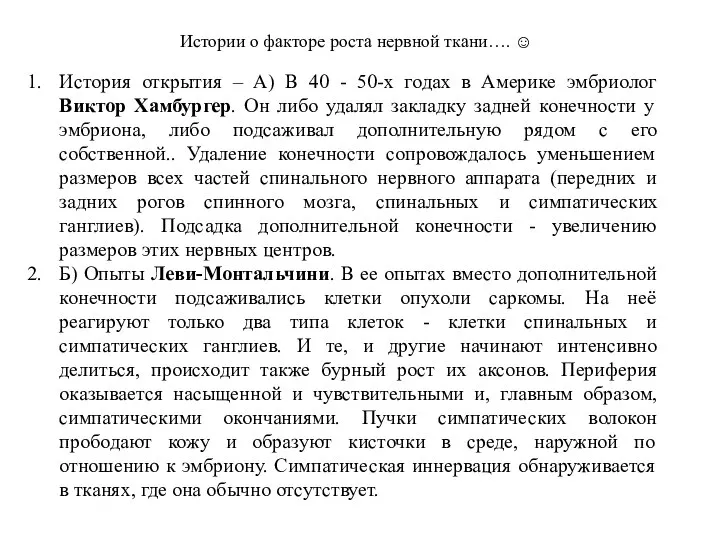

- 21. Истории о факторе роста нервной ткани…. ☺ История открытия – А) В 40 - 50-х годах

- 22. Истории о факторе роста нервной ткани…. ☺ Далее - спинальный ганглий (брали на 7 - 9-й

- 23. Истории о факторе роста нервной ткани…. ☺ Установлено: ФРН предотвращает или уменьшает дегенерации нейронов у животных

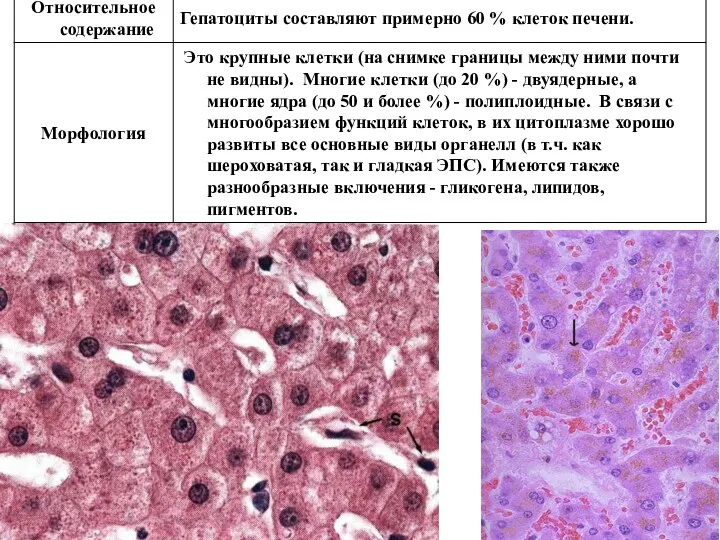

- 24. Печень и поджелудочная железа

- 25. В мире ежегодно делают около 8000 пересадок печени, при этом количество пациентов, ожидающих данную операцию, продолжает

- 26. согласно данным ВОЗ, примерно одна треть всех жителей Земли заражена вирусом, вызывающим гепатит и убивающим ежегодно

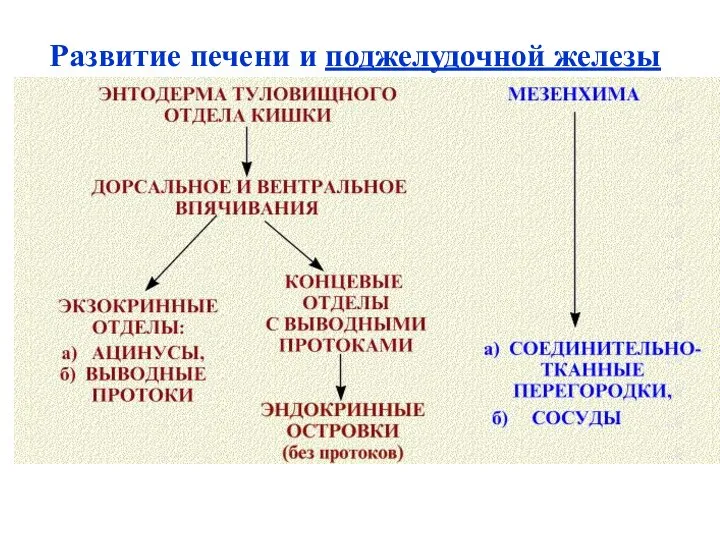

- 27. Развитие печени и поджелудочной железы

- 28. Развитие печени и поджелудочной железы

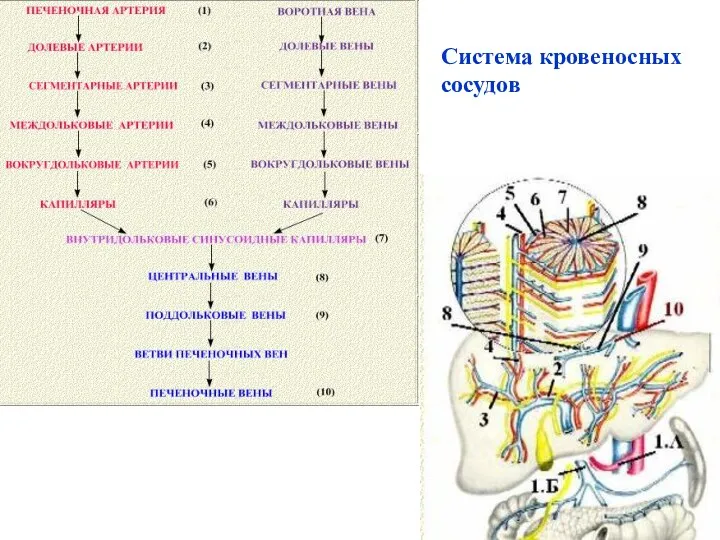

- 29. Система кровеносных сосудов

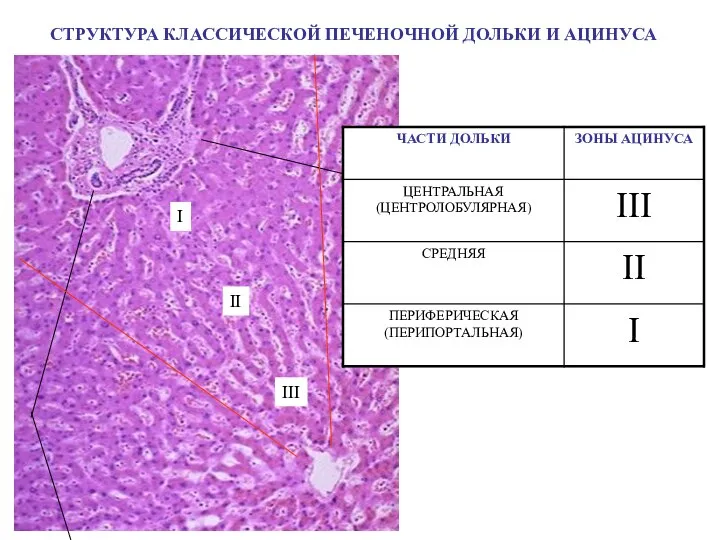

- 30. СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ДОЛЬКИ И АЦИНУСА I II III

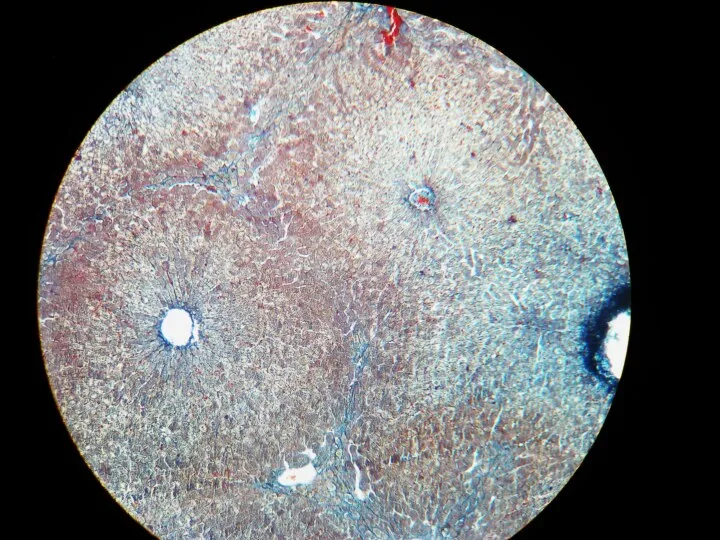

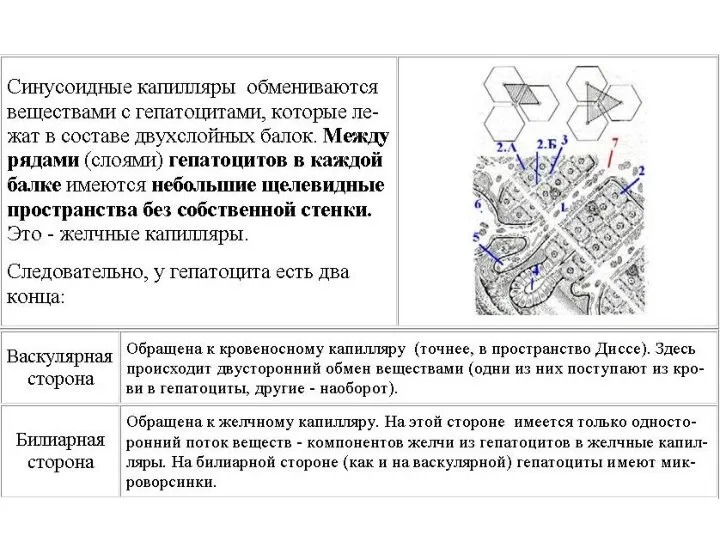

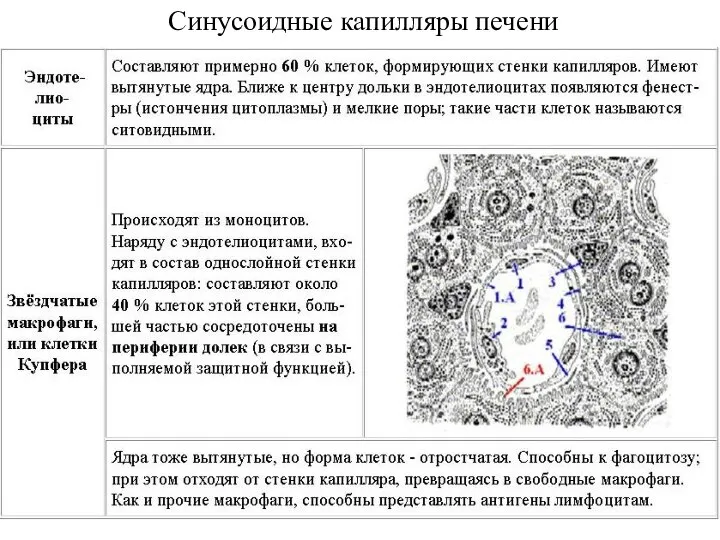

- 35. Синусоидные капилляры печени

- 36. Синусоидные капилляры печени

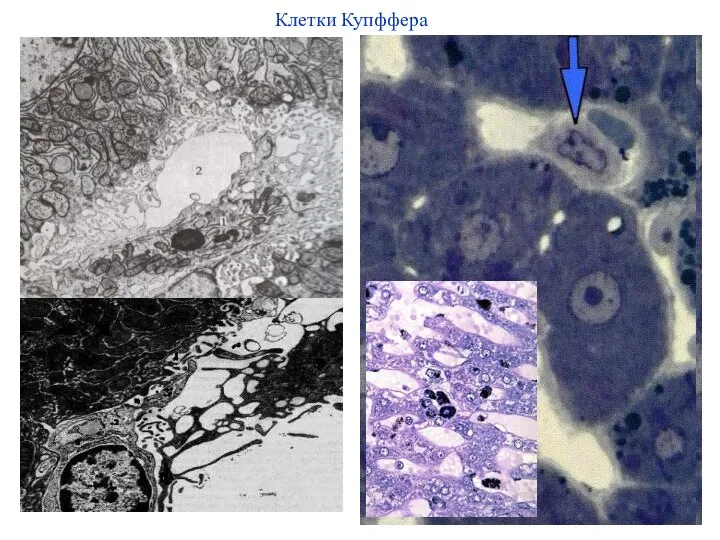

- 37. Клетки Купффера

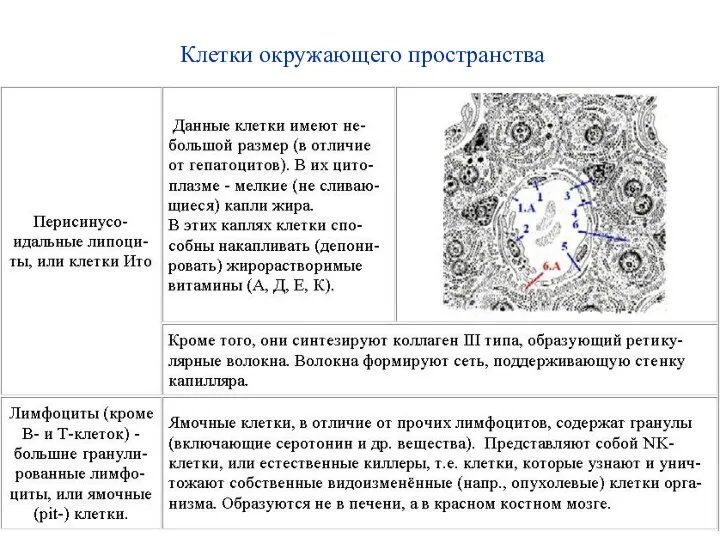

- 38. Клетки окружающего пространства

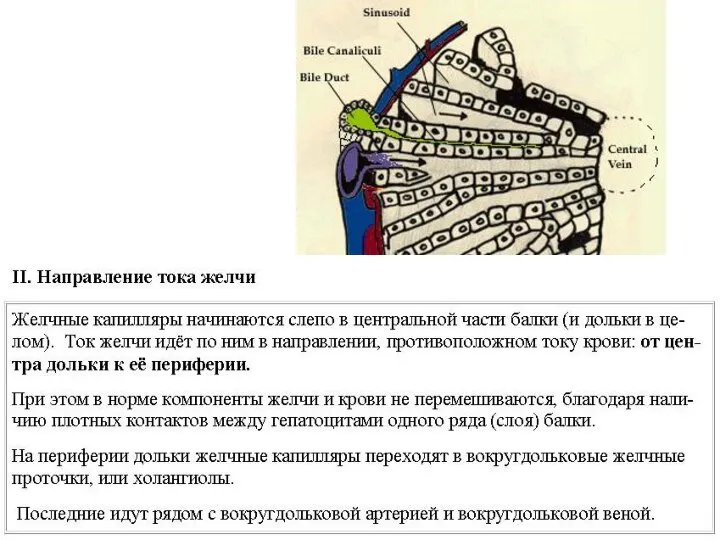

- 40. Желчные капилляры и холангиолы

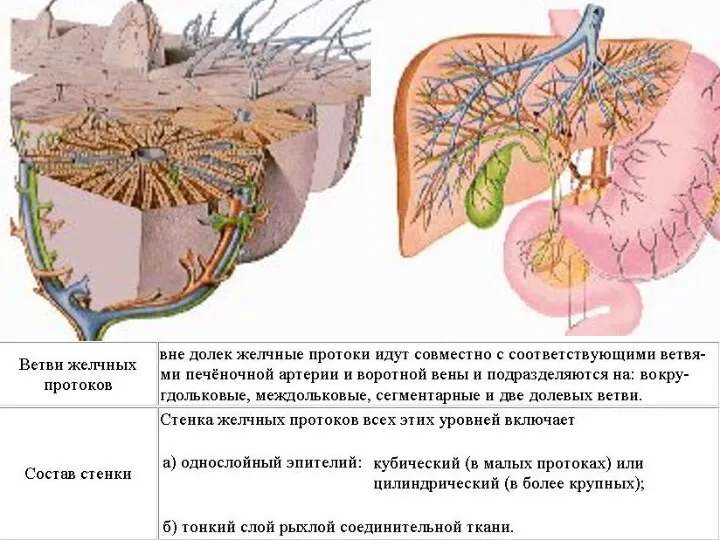

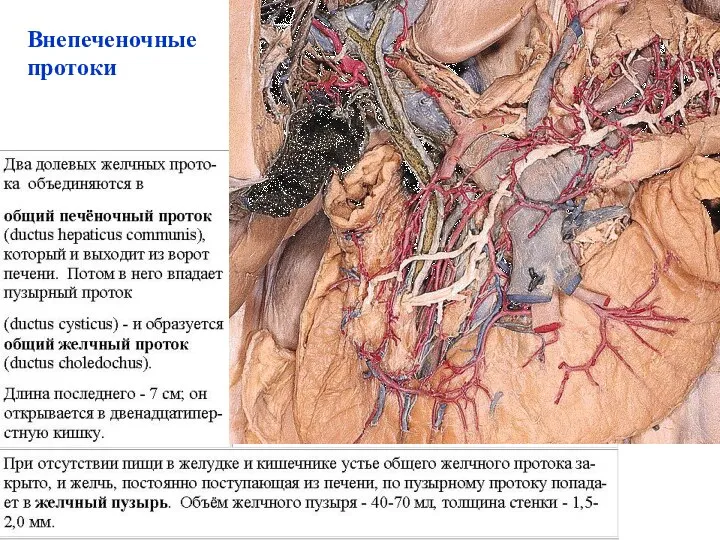

- 42. Внепеченочные протоки

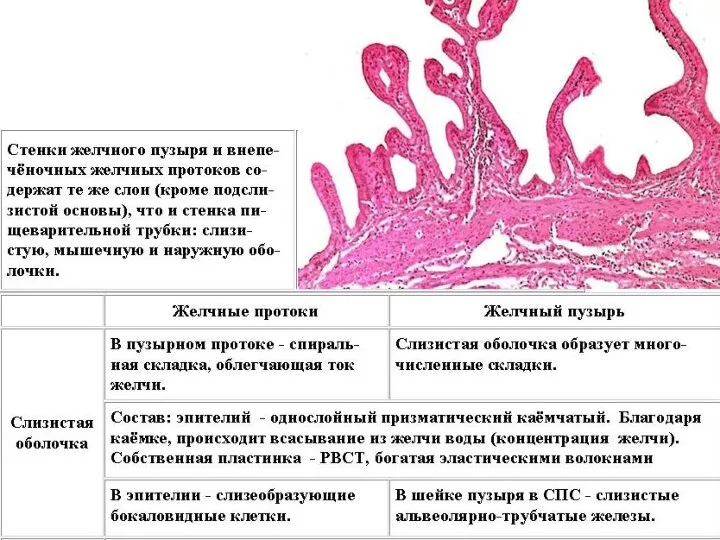

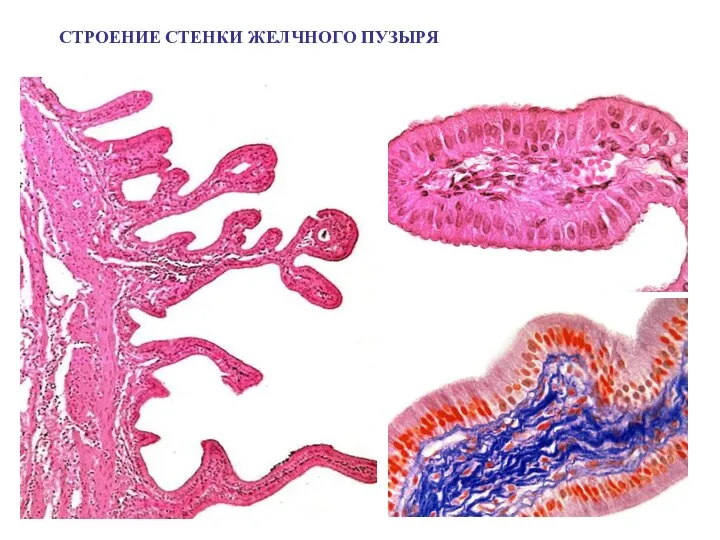

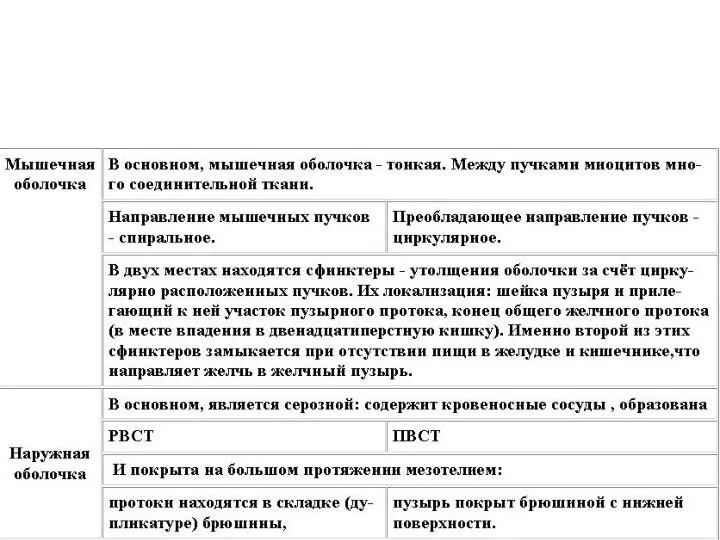

- 44. СТРОЕНИЕ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

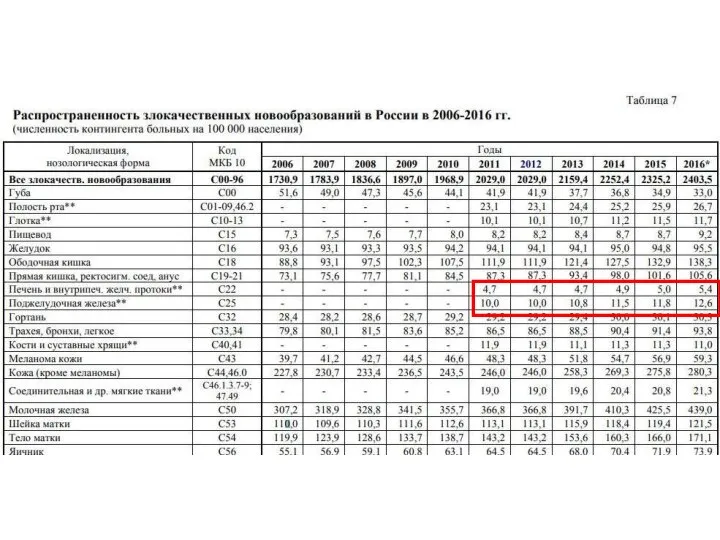

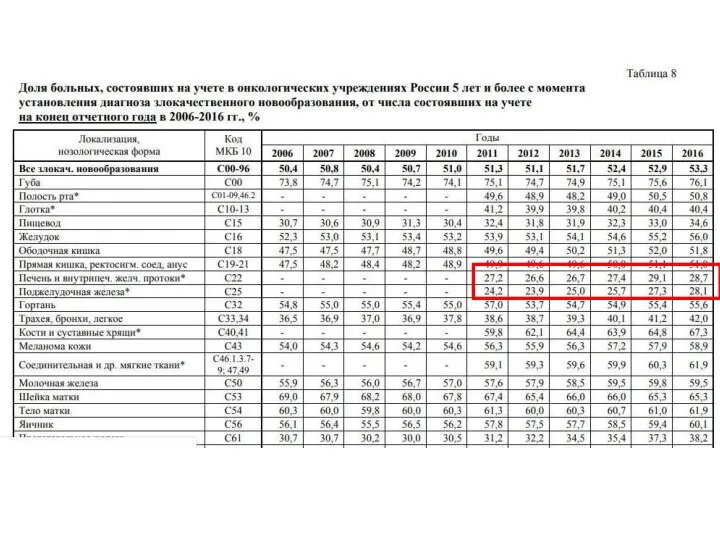

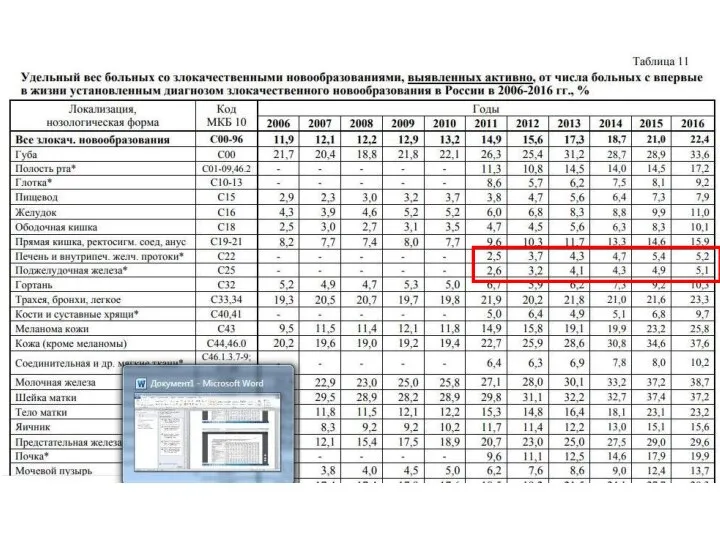

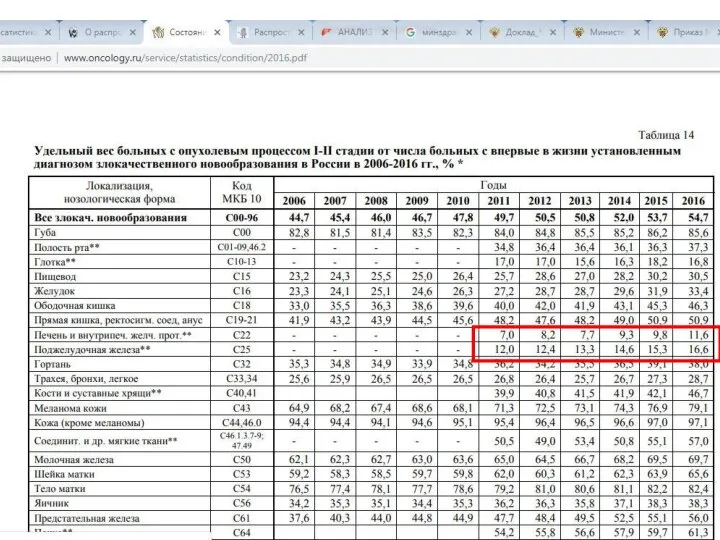

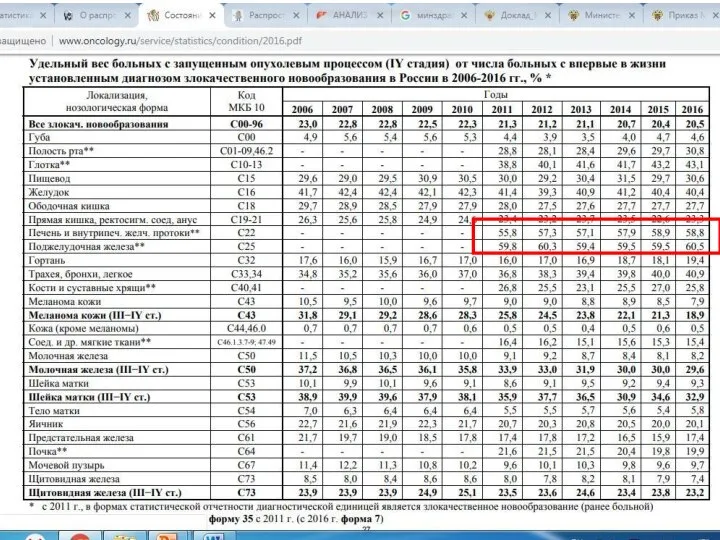

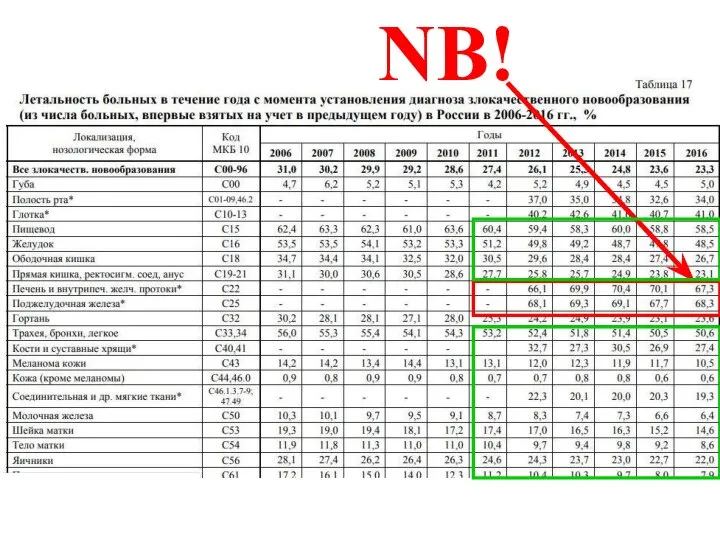

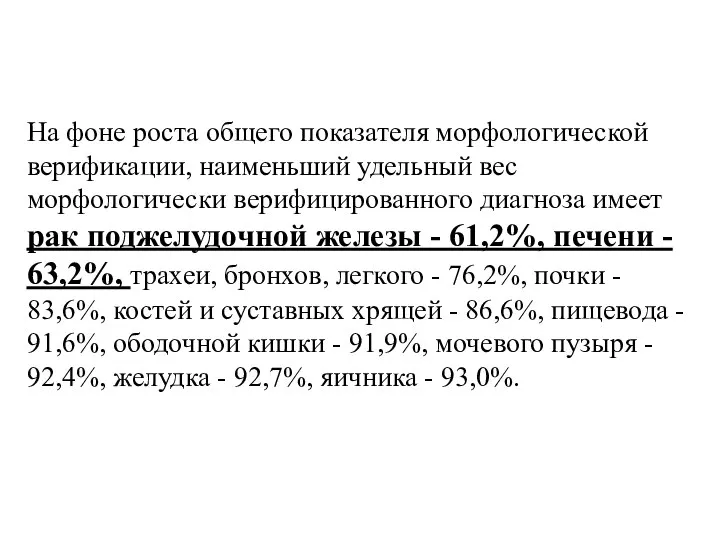

- 47. На фоне роста общего показателя морфологической верификации, наименьший удельный вес морфологически верифицированного диагноза имеет рак поджелудочной

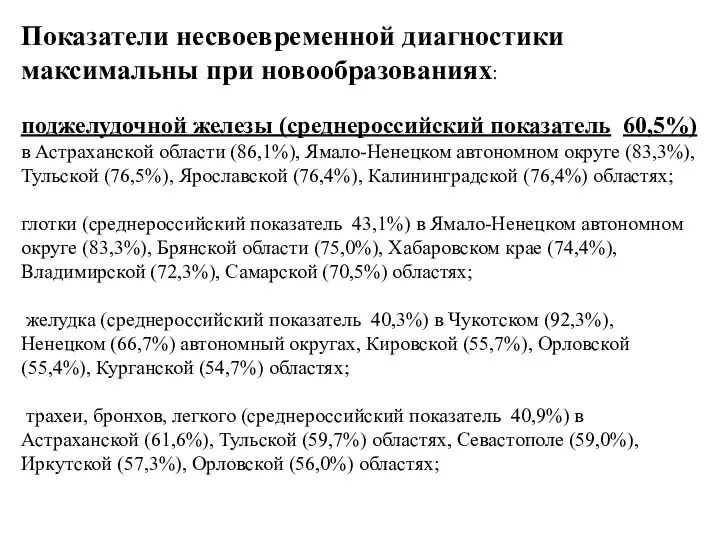

- 48. Показатели несвоевременной диагностики максимальны при новообразованиях: поджелудочной железы (среднероссийский показатель 60,5%) в Астраханской области (86,1%), Ямало-Ненецком

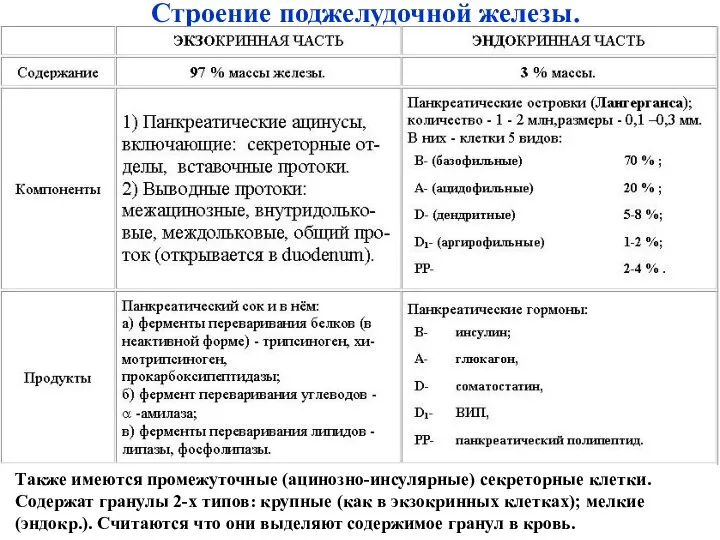

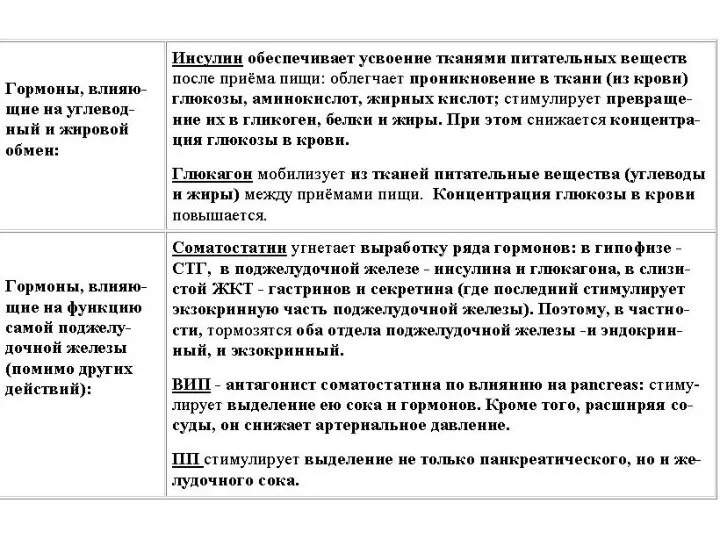

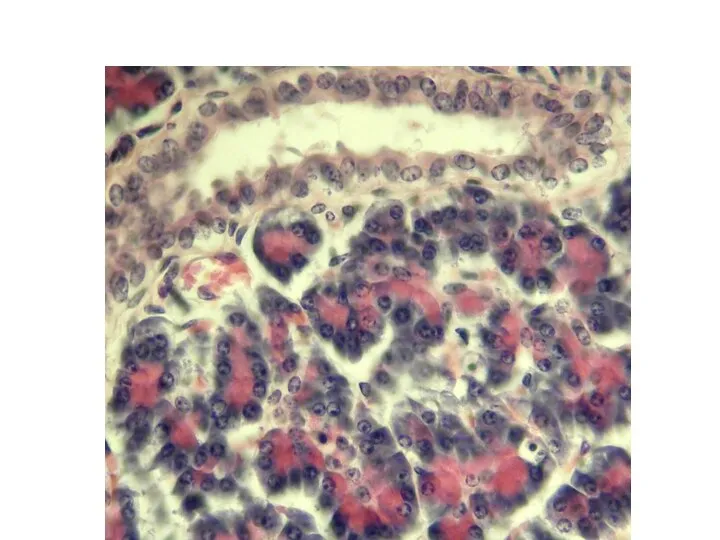

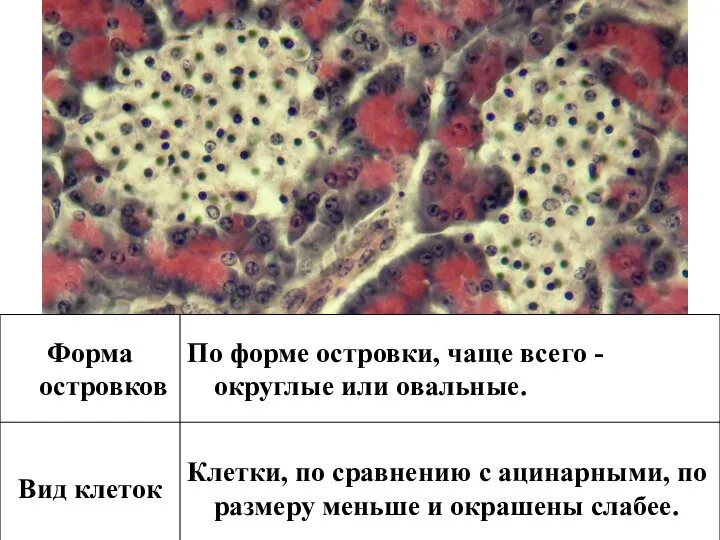

- 49. Строение поджелудочной железы. Также имеются промежуточные (ацинозно-инсулярные) секреторные клетки. Содержат гранулы 2-х типов: крупные (как в

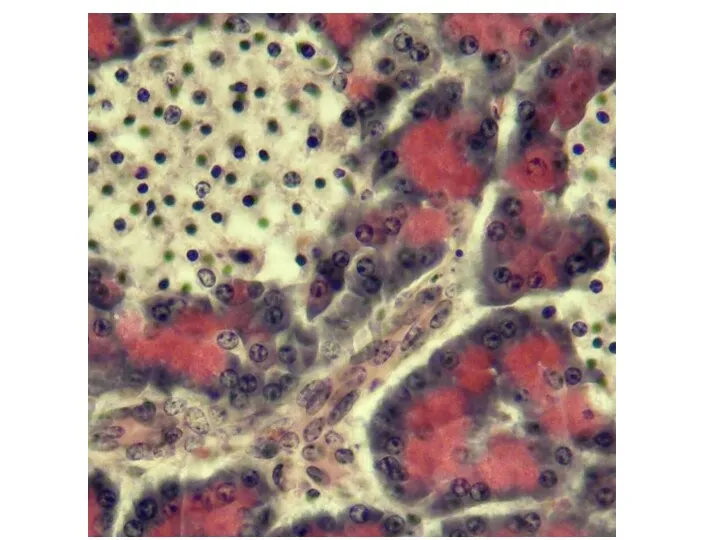

- 51. Общая структура ткани поджелудочной железы

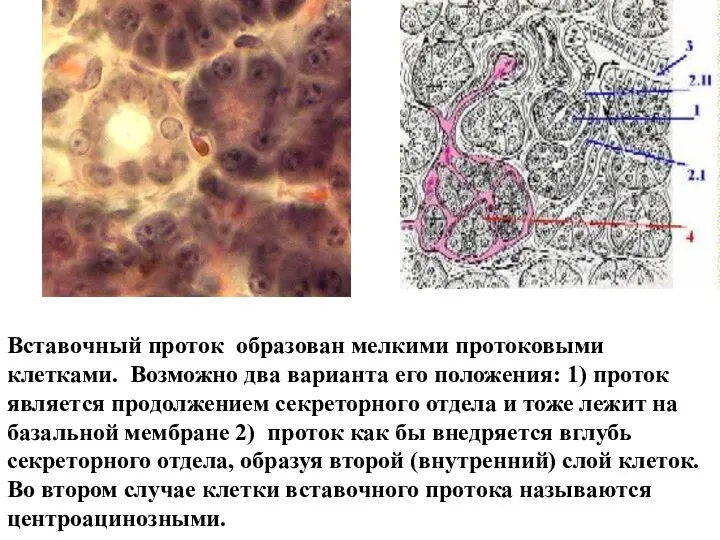

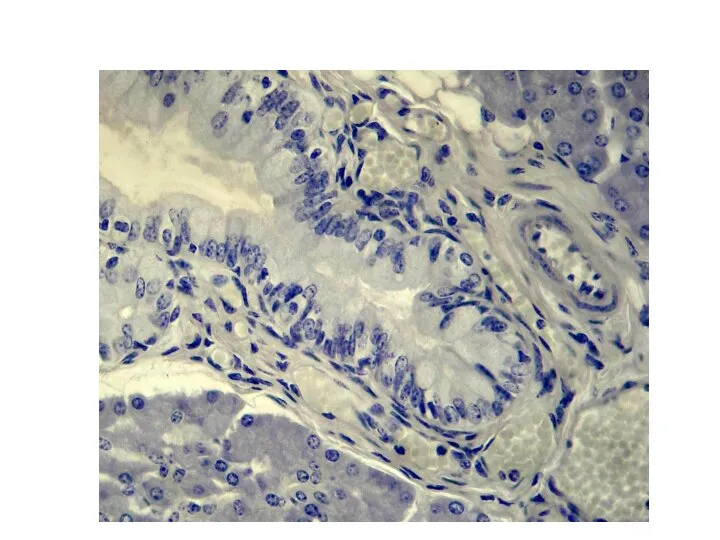

- 52. Вставочный проток образован мелкими протоковыми клетками. Возможно два варианта его положения: 1) проток является продолжением секреторного

- 54. Выводные протоки

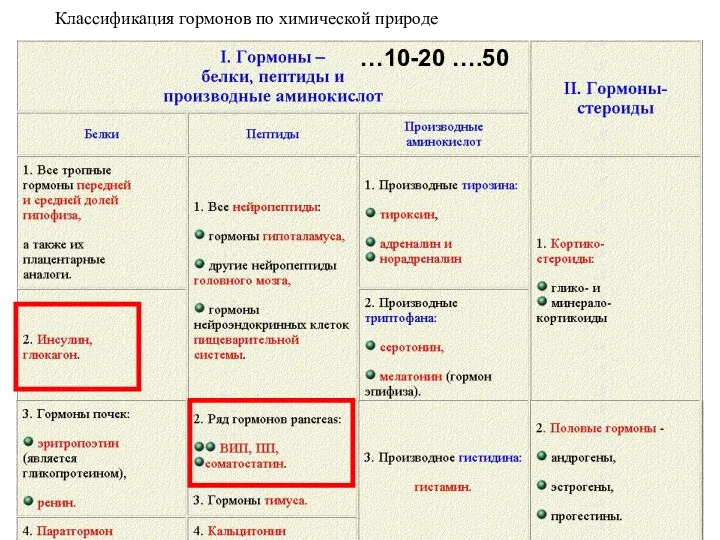

- 61. Классификация гормонов по химической природе …10-20 ….50

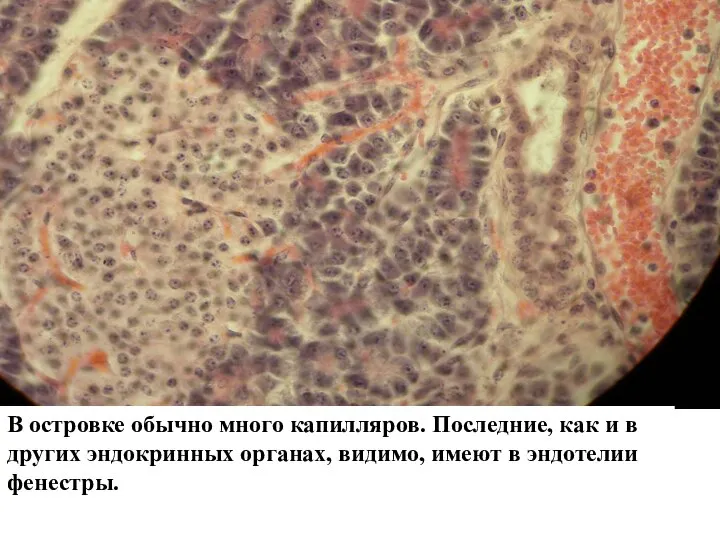

- 62. В островке обычно много капилляров. Последние, как и в других эндокринных органах, видимо, имеют в эндотелии

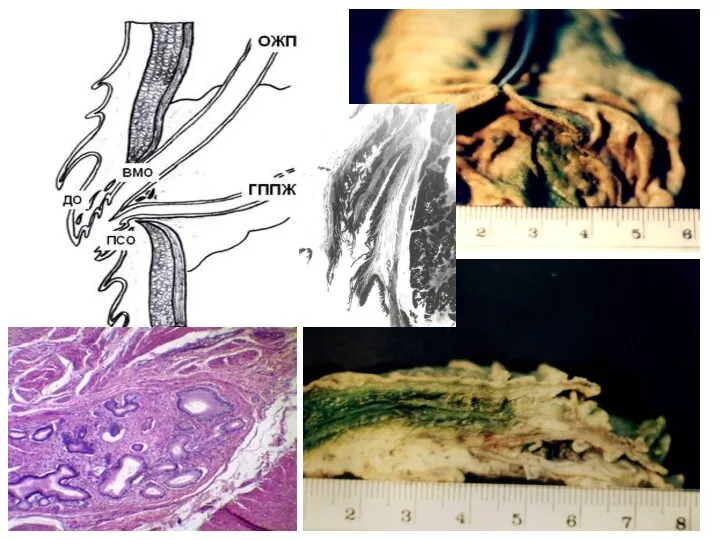

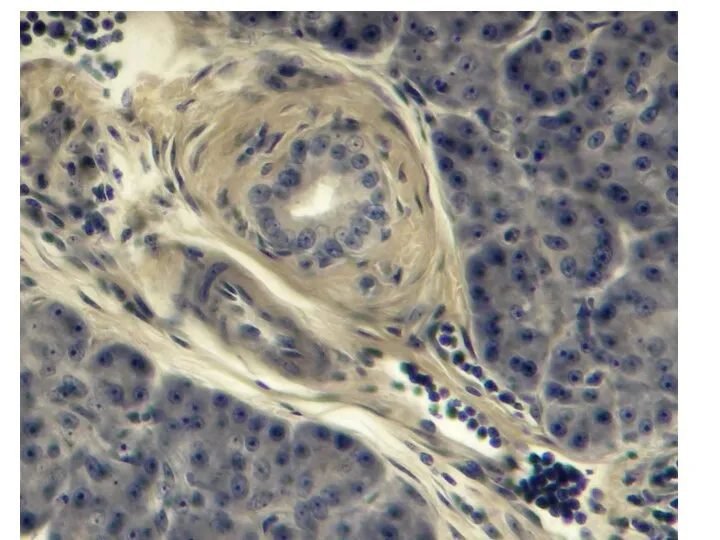

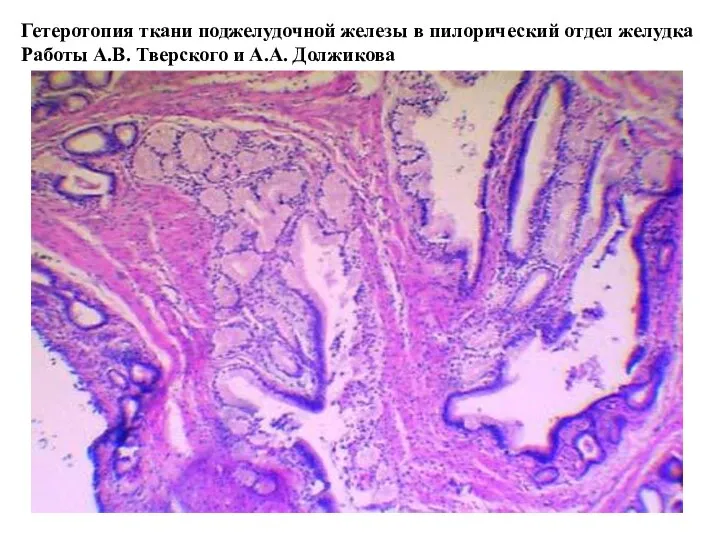

- 63. Гетеротопия ткани поджелудочной железы в пилорический отдел желудка Работы А.В. Тверского и А.А. Должикова

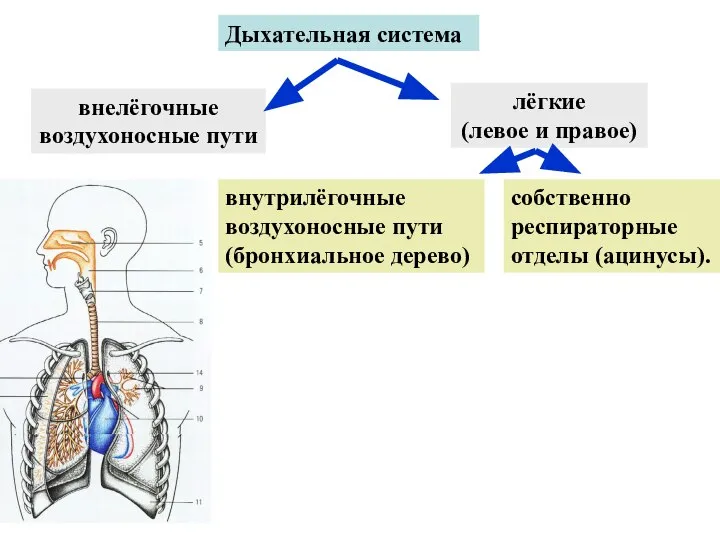

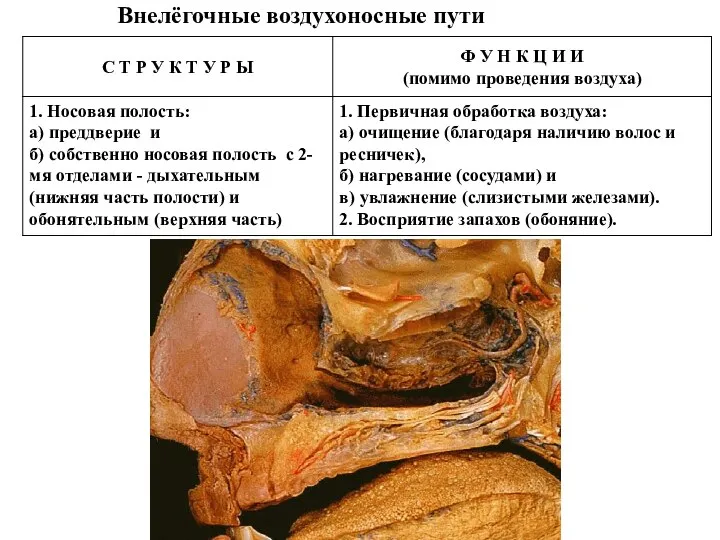

- 64. Дыхательная система внелёгочные воздухоносные пути лёгкие (левое и правое) внутрилёгочные воздухоносные пути (бронхиальное дерево) собственно респираторные

- 65. Внелёгочные воздухоносные пути

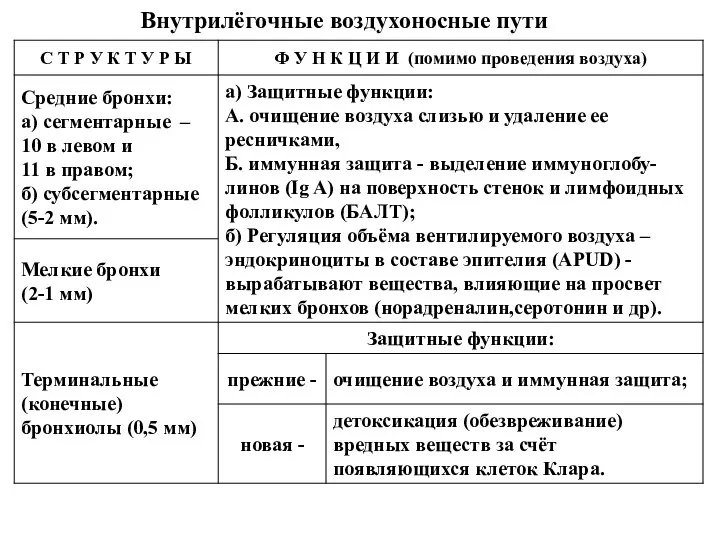

- 66. Внутрилёгочные воздухоносные пути

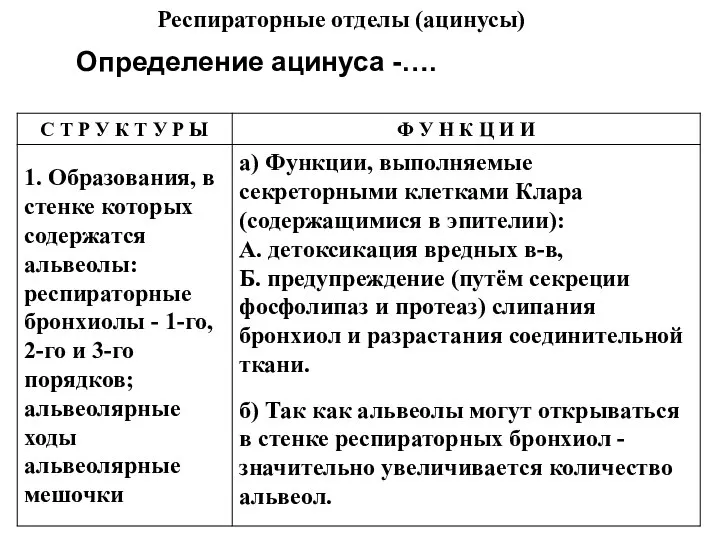

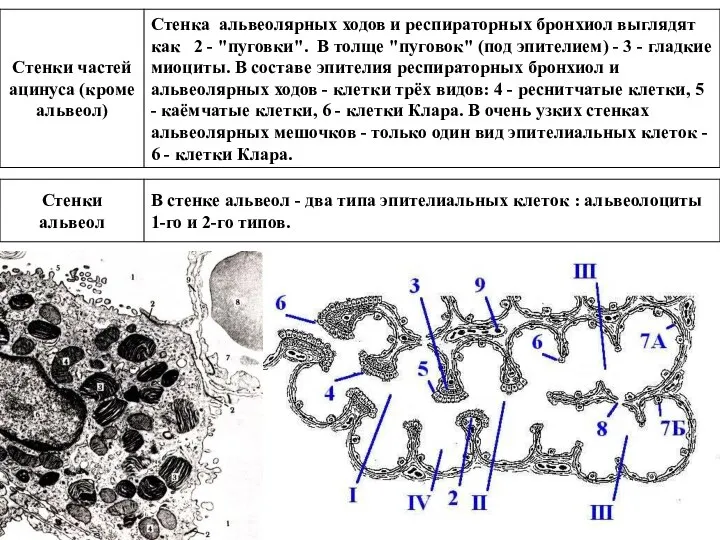

- 67. Респираторные отделы (ацинусы) Определение ацинуса -….

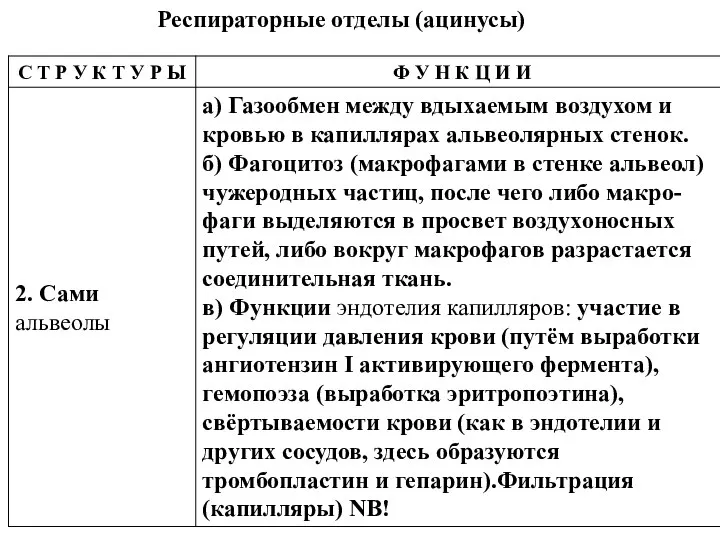

- 68. Респираторные отделы (ацинусы)

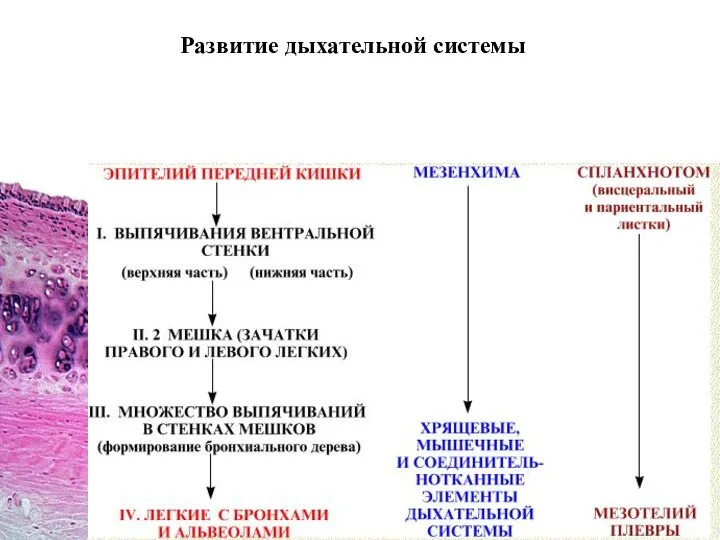

- 69. Развитие дыхательной системы

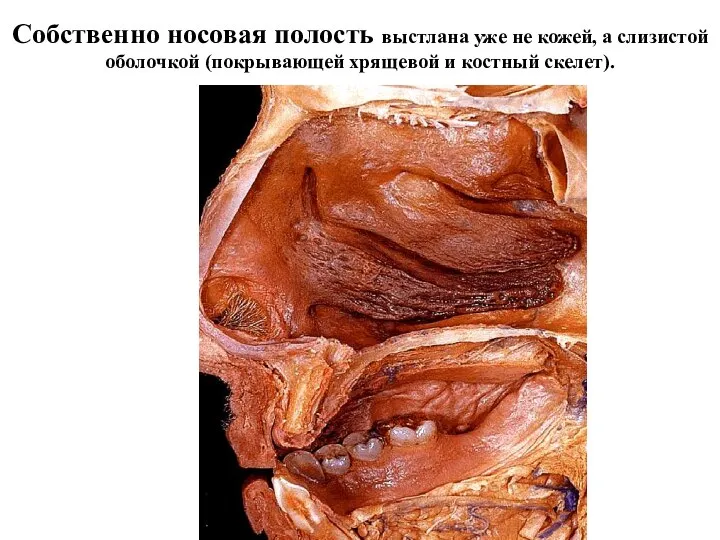

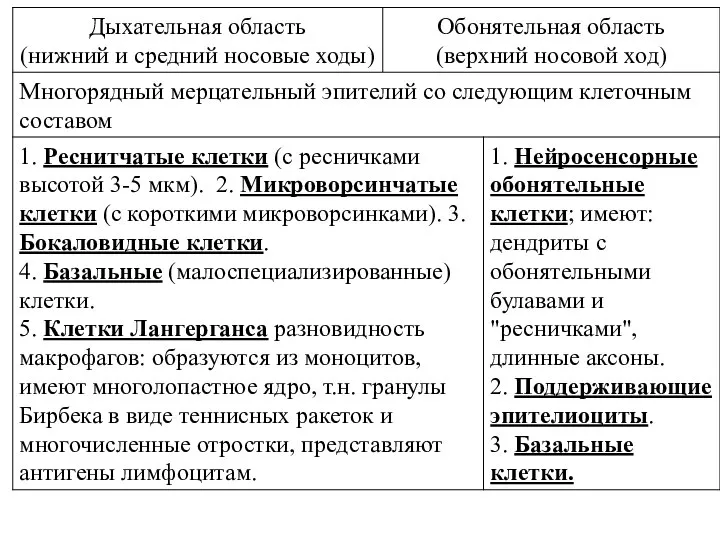

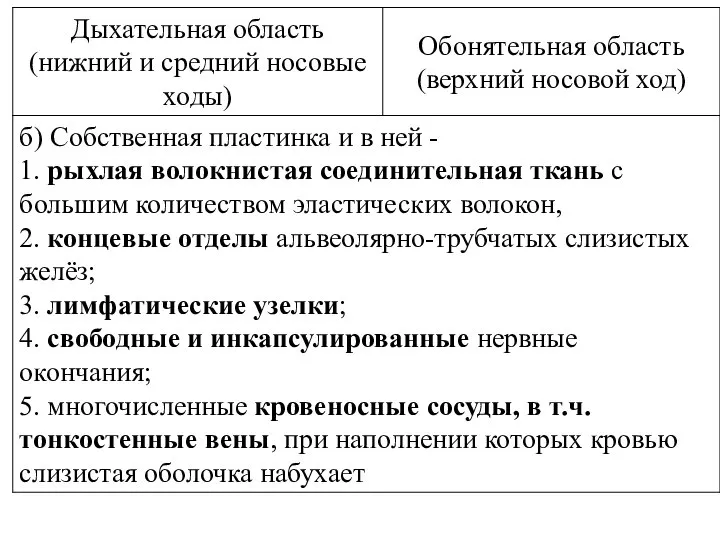

- 70. Собственно носовая полость выстлана уже не кожей, а слизистой оболочкой (покрывающей хрящевой и костный скелет).

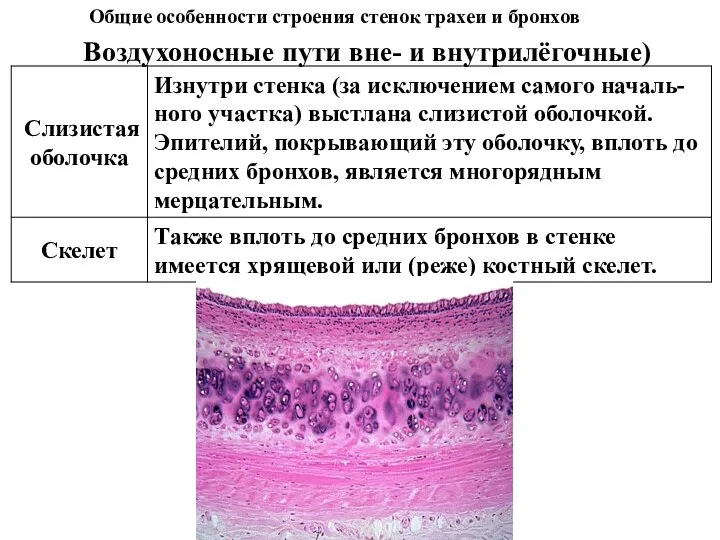

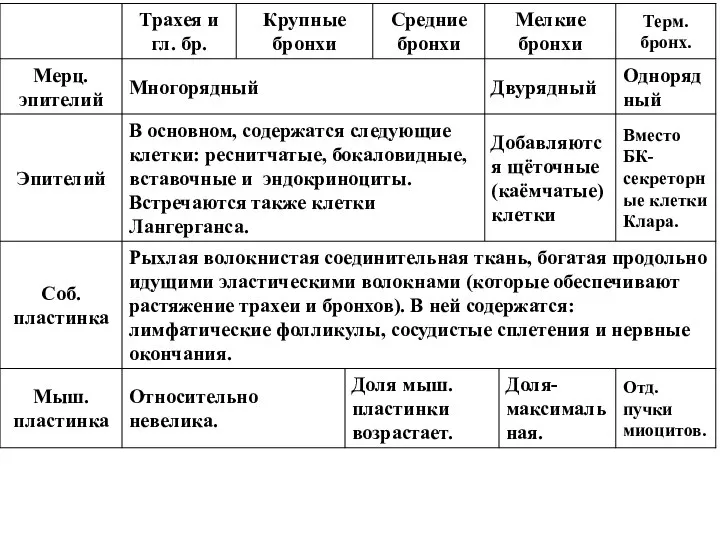

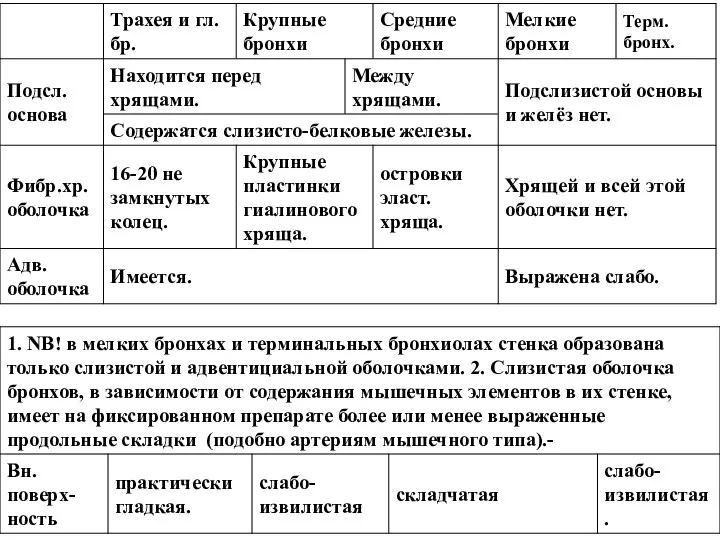

- 73. Воздухоносные пути вне- и внутрилёгочные) Общие особенности строения стенок трахеи и бронхов

- 74. СО ПСО ФХО АО Общая структура стенки трахеи и бронхов Псевдомногослойный эпителий Отсутствие МПС в трахее

- 75. СО ПСО ФХО АО Общая структура стенки трахеи и бронхов Псевдомногослойный эпителий Отсутствие МПС в трахее

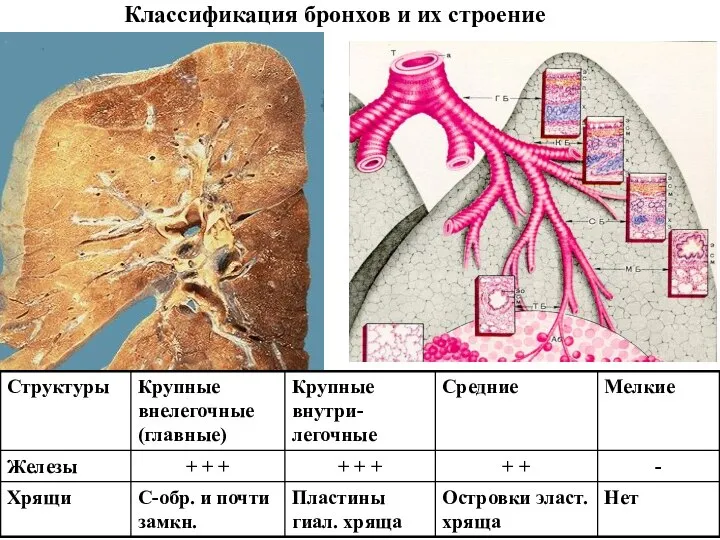

- 76. Классификация бронхов и их строение

- 77. Крупный бронх Средний бронх

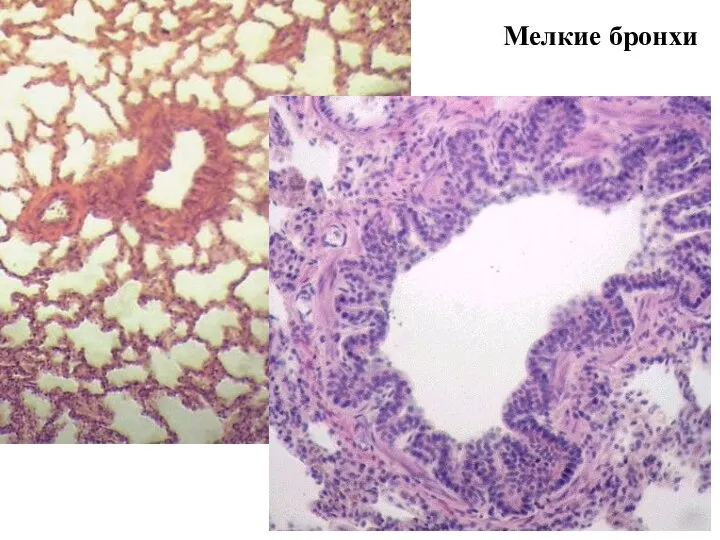

- 78. Мелкие бронхи

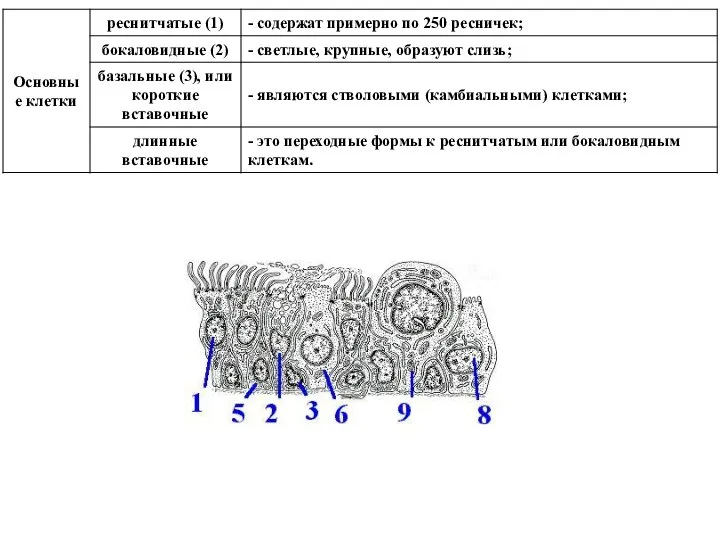

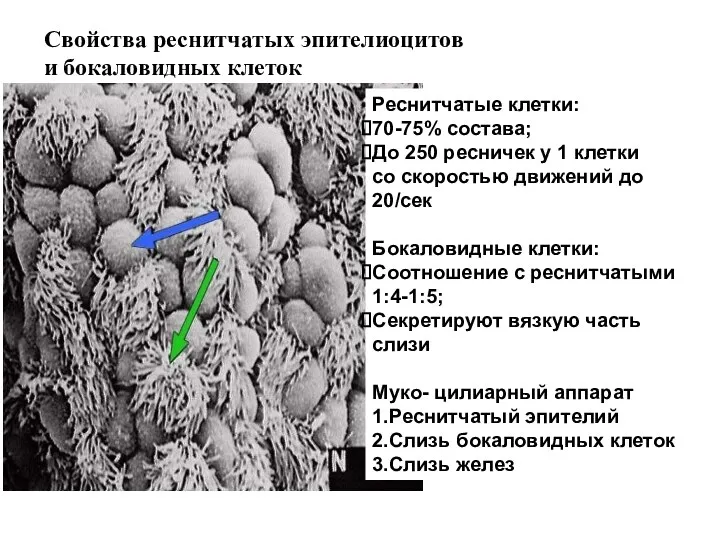

- 81. Структура слизистой оболочки и псевдомногослойного эпителия Реснитчатые эпителиоциты Бокаловидные эпителиоциты Эндокриноциты Вставочные клетки (низкие, высокие) Клетки

- 83. Свойства реснитчатых эпителиоцитов и бокаловидных клеток Реснитчатые клетки: 70-75% состава; До 250 ресничек у 1 клетки

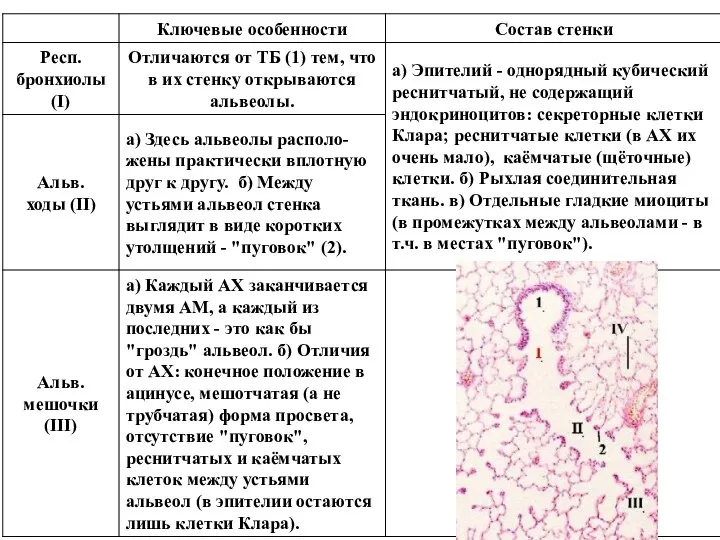

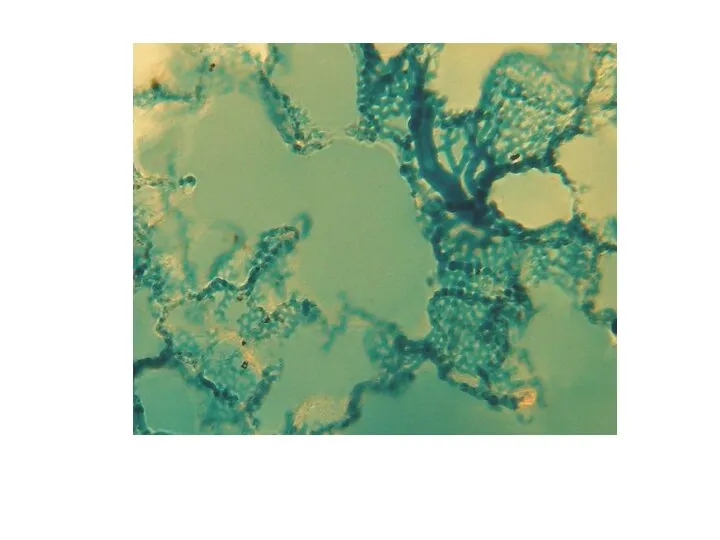

- 84. Респираторные отделы лёгких Ацинус структуры, в которые открываются альвеолы: респираторные (дыхательные, или альвеолярные) бронхиолы, альвеолярные ходы,

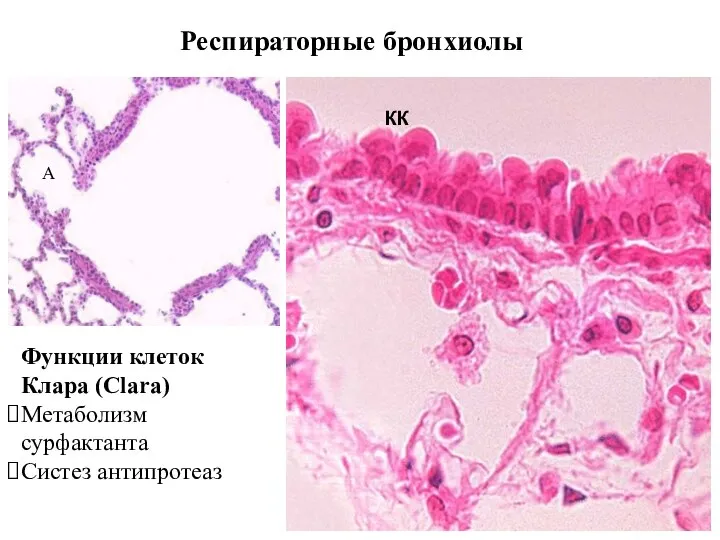

- 86. Респираторные бронхиолы КК А Функции клеток Клара (Clara) Метаболизм сурфактанта Систез антипротеаз

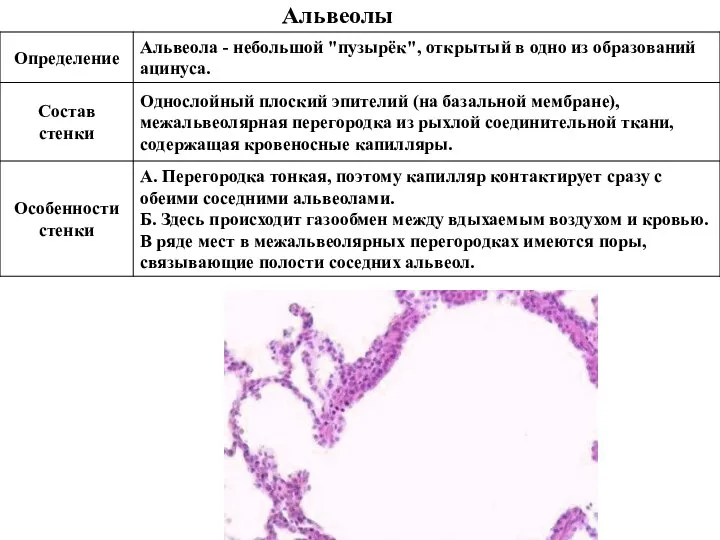

- 87. Альвеолы

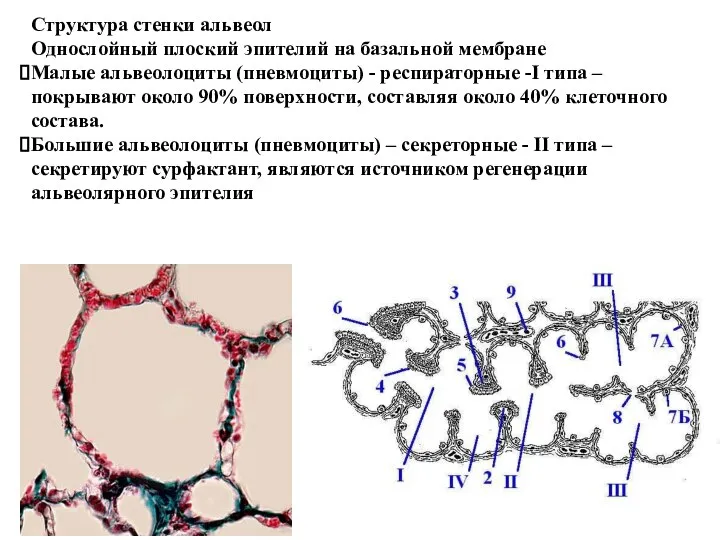

- 88. Структура стенки альвеол Однослойный плоский эпителий на базальной мембране Малые альвеолоциты (пневмоциты) - респираторные -I типа

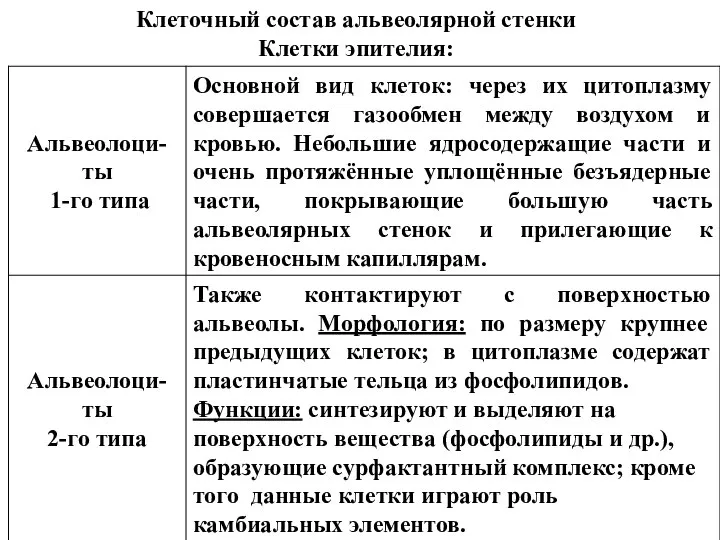

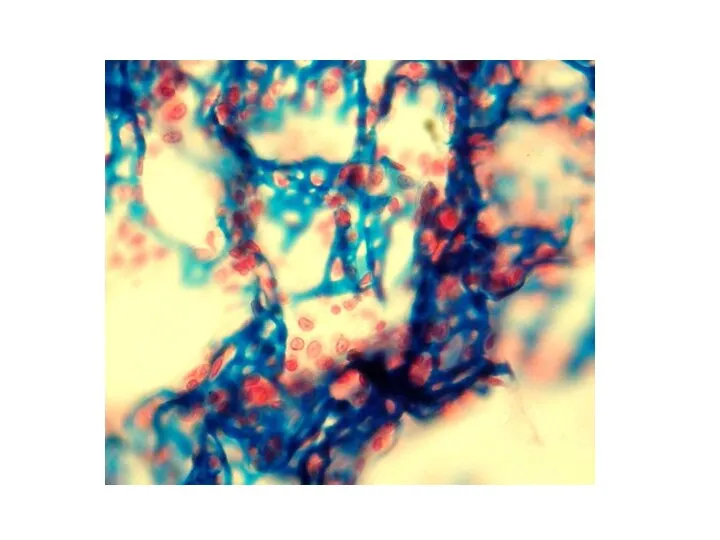

- 90. Клеточный состав альвеолярной стенки Клетки эпителия:

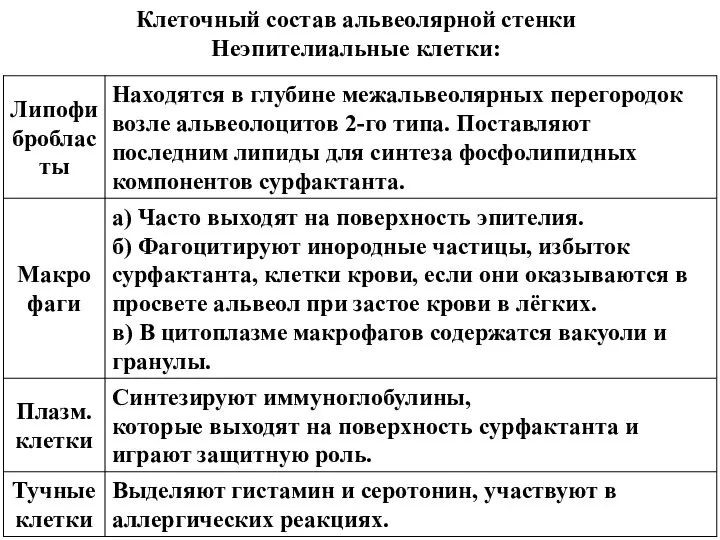

- 91. Клеточный состав альвеолярной стенки Неэпителиальные клетки:

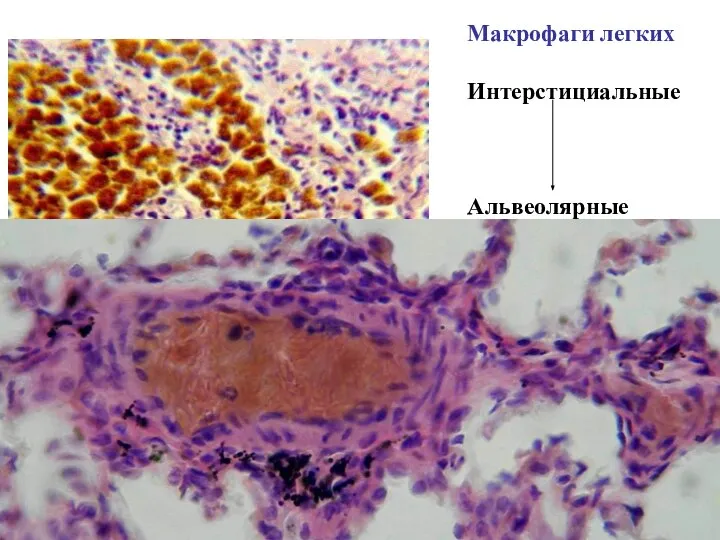

- 92. Макрофаги легких Интерстициальные Альвеолярные

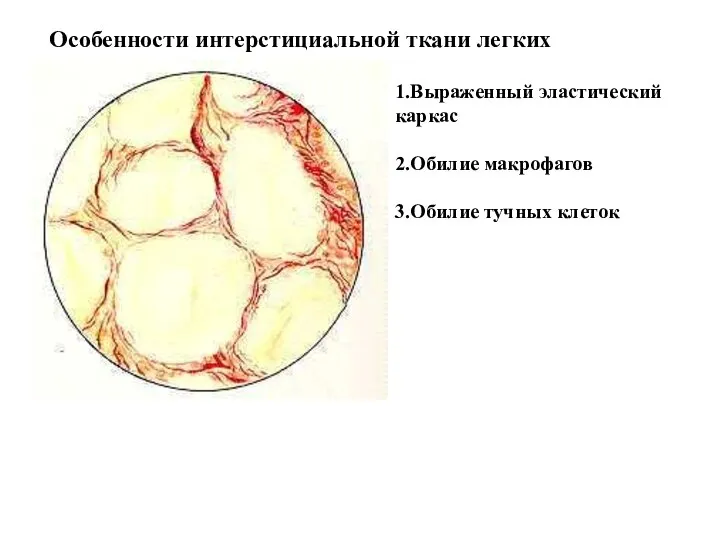

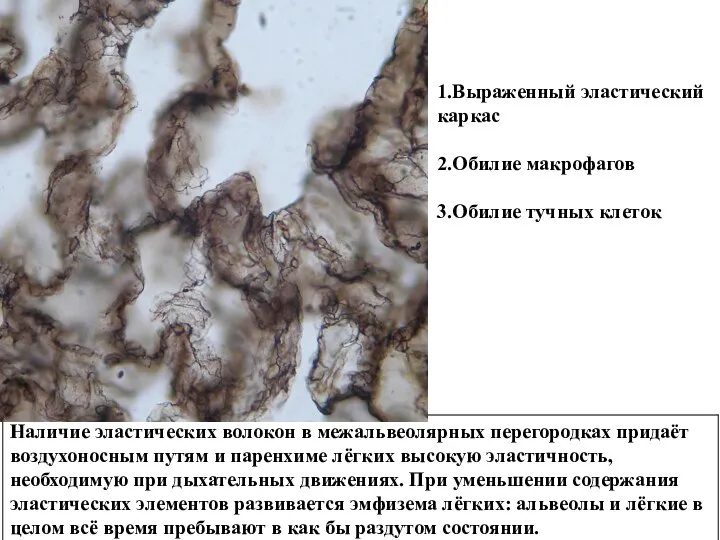

- 93. Особенности интерстициальной ткани легких 1.Выраженный эластический каркас 2.Обилие макрофагов 3.Обилие тучных клеток

- 94. 1.Выраженный эластический каркас 2.Обилие макрофагов 3.Обилие тучных клеток

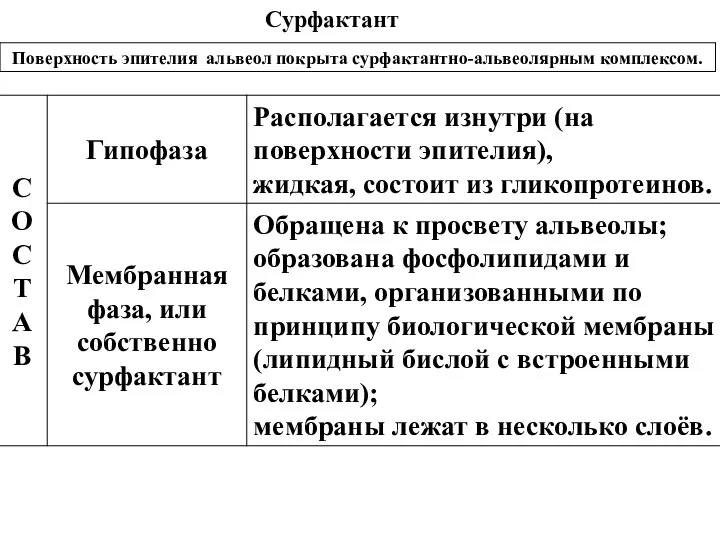

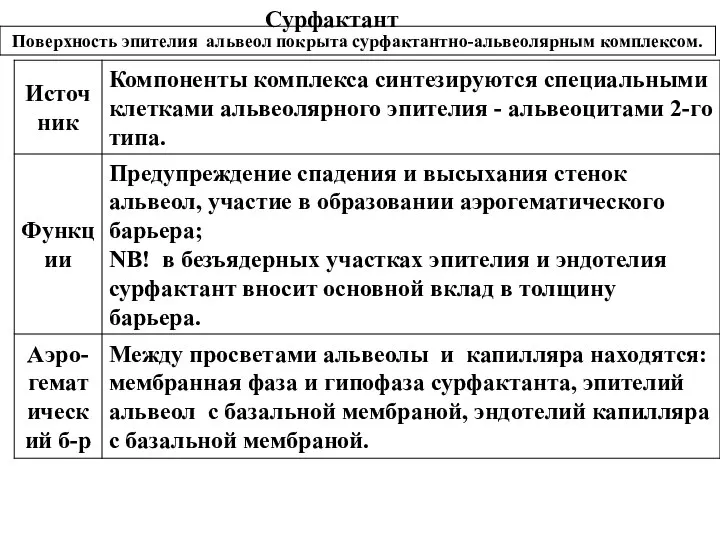

- 95. Сурфактант

- 96. Сурфактант

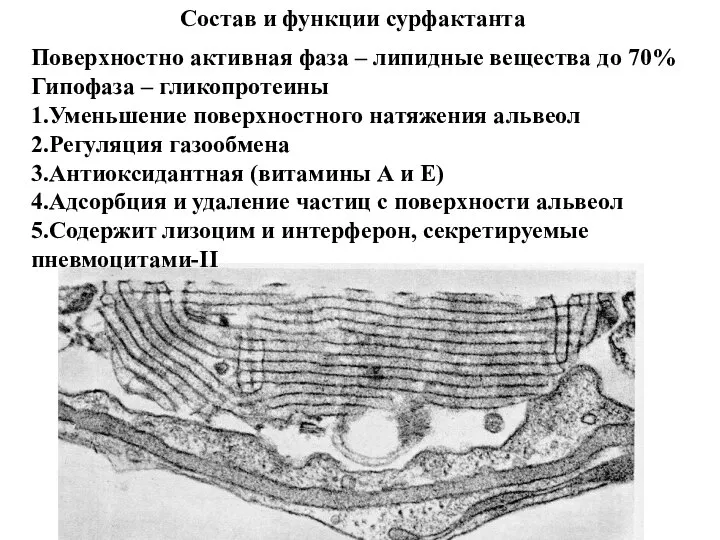

- 97. Состав и функции сурфактанта Поверхностно активная фаза – липидные вещества до 70% Гипофаза – гликопротеины 1.Уменьшение

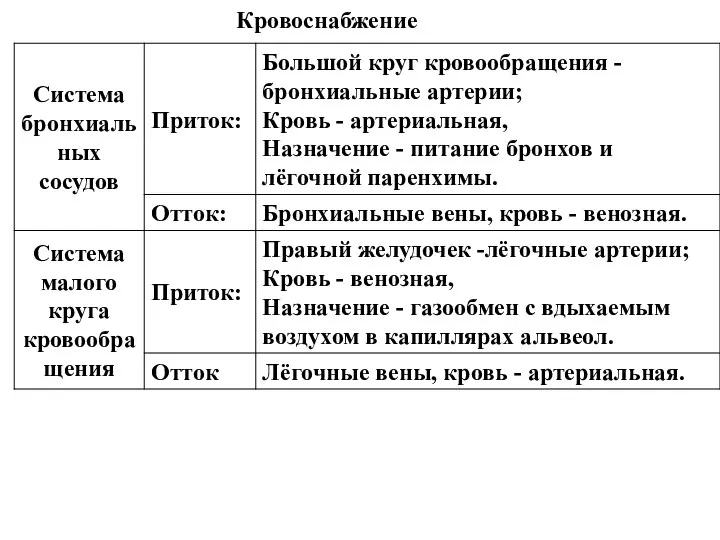

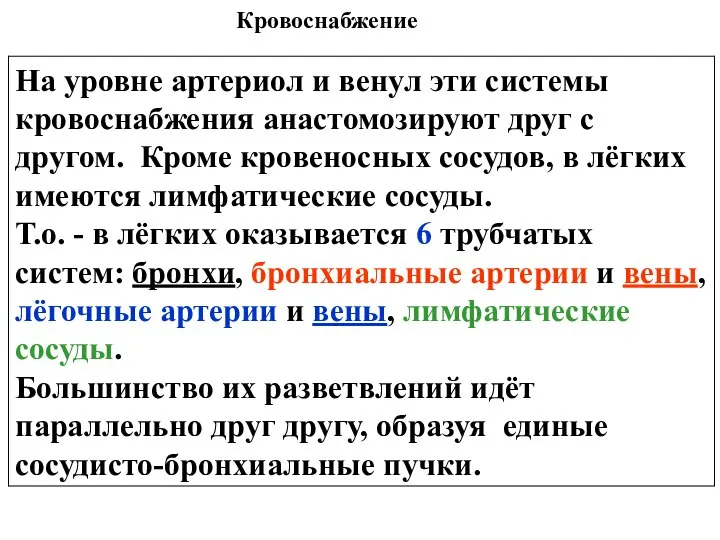

- 98. Кровоснабжение

- 99. Кровоснабжение

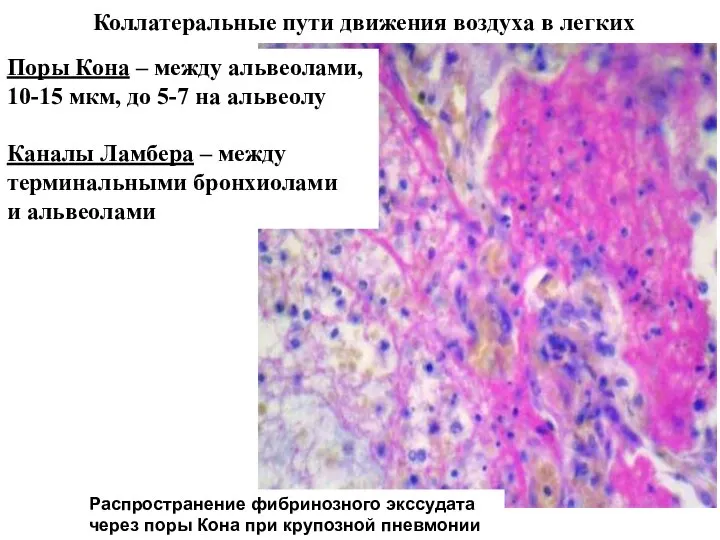

- 102. Коллатеральные пути движения воздуха в легких Поры Кона – между альвеолами, 10-15 мкм, до 5-7 на

- 104. Скачать презентацию

Профилактика инсульта

Профилактика инсульта Операции при пороках сердца

Операции при пороках сердца Специфика послеоперационной работы

Специфика послеоперационной работы Комплексная помощь детям с дизартрией

Комплексная помощь детям с дизартрией Аллергия. Причины, симптомы, лечение

Аллергия. Причины, симптомы, лечение Гиперпролактинемия. Пролактин

Гиперпролактинемия. Пролактин Микробы - враги и друзья

Микробы - враги и друзья Патогенное действие электрического тока и магнитного поля

Патогенное действие электрического тока и магнитного поля Сестринский уход при бронхолегочных заболеваниях

Сестринский уход при бронхолегочных заболеваниях Основы цитологии. Клетка

Основы цитологии. Клетка Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность в МО

Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность в МО Sakharny_diabet

Sakharny_diabet Медицинский осмотр студентов 3 курса

Медицинский осмотр студентов 3 курса Анализ работы Центра здоровья

Анализ работы Центра здоровья АІЖ ауруларындағы неврологиялық синдромдар

АІЖ ауруларындағы неврологиялық синдромдар Классификации речевых нарушений

Классификации речевых нарушений Блефаропластика

Блефаропластика Легочные стронгилятозы жвачных

Легочные стронгилятозы жвачных Особенности строения селезенки

Особенности строения селезенки Патофизиология критического состояний

Патофизиология критического состояний Внешняя среда и ее воздействие на организм человека

Внешняя среда и ее воздействие на организм человека Пневмония. Бактериальная пневмония

Пневмония. Бактериальная пневмония Сибирка. Збудник

Сибирка. Збудник Остеоартрит (для пациентов)

Остеоартрит (для пациентов) Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо

Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо Химия в медицине

Химия в медицине Хроническая почечная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность Сердечно-легочная реанимация

Сердечно-легочная реанимация