Содержание

- 2. Процесс выделения Выделение или экскреция - процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов. Эффективный

- 3. Экскреты Конечными продуктами метаболизма (обмена веществ) являются углекислый газ, вода, азотсодержащие вещества (аммиак, мочевина, креатинин, мочевая

- 4. Органы выделения Каждый из органов системы выделения играет ведущую роль в удалении тех или иных экскретируемых

- 5. Обзор мочевыделительной системы По́чка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического

- 6. Анатомия почек У человека почки расположены за пристеночным листком брюшины в поясничной области по бокам от

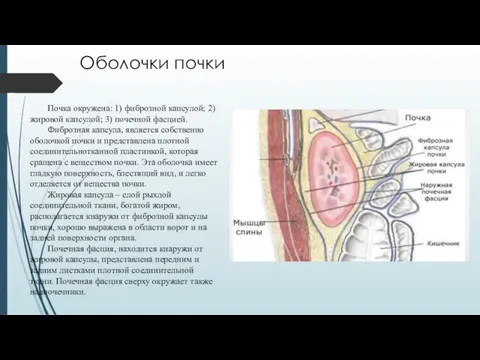

- 7. Оболочки почки Почка окружена: 1) фиброзной капсулой; 2) жировой капсулой; 3) почечной фасцией. Фиброзная капсула, является

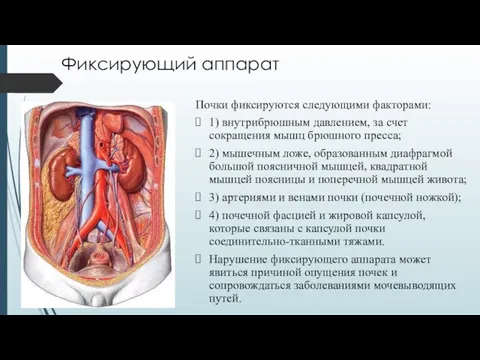

- 8. Фиксирующий аппарат Почки фиксируются следующими факторами: 1) внутрибрюшным давлением, за счет сокращения мышц брюшного пресса; 2)

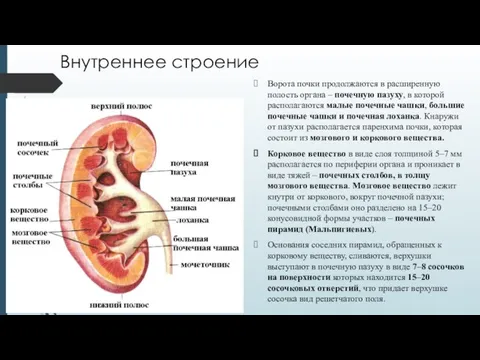

- 9. Внутреннее строение Ворота почки продолжаются в расширенную полость органа – почечную пазуху, в которой располагаются малые

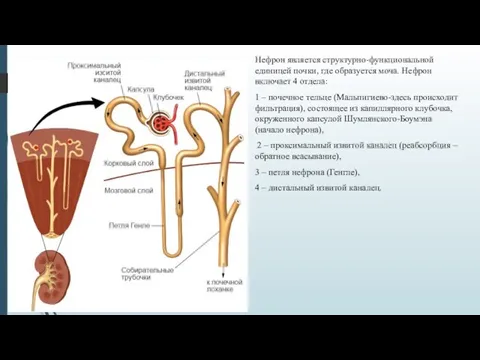

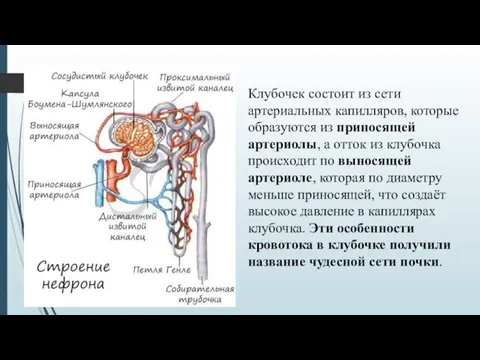

- 10. Нефрон является структурно-функциональной единицей почки, где образуется моча. Нефрон включает 4 отдела: 1 – почечное тельце

- 11. Клубочек состоит из сети артериальных капилляров, которые образуются из приносящей артериолы, а отток из клубочка происходит

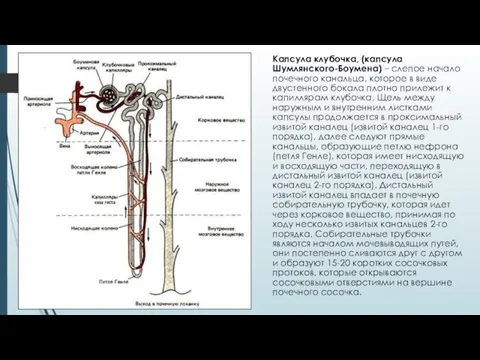

- 12. Капсула клубочка, (капсула Шумлянского-Боумена) – слепое начало почечного канальца, которое в виде двустенного бокала плотно прилежит

- 13. Типы нефронов Различают три типа нефронов — интракортикальные нефроны (~85 %), юкстамедуллярные нефроны (~15 %) и

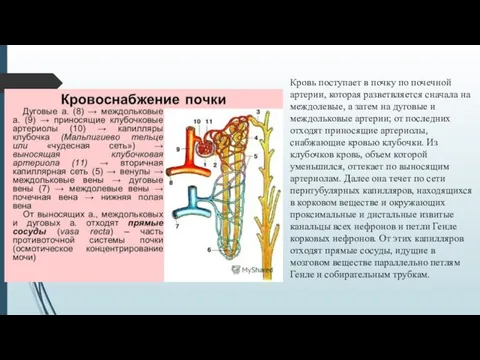

- 14. Кровь поступает в почку по почечной артерии, которая разветвляется сначала на междолевые, а затем на дуговые

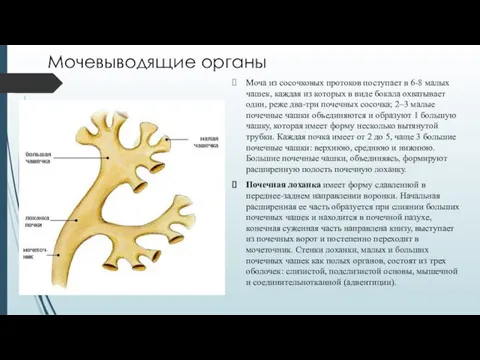

- 15. Мочевыводящие органы Моча из сосочковых протоков поступает в 6-8 малых чашек, каждая из которых в виде

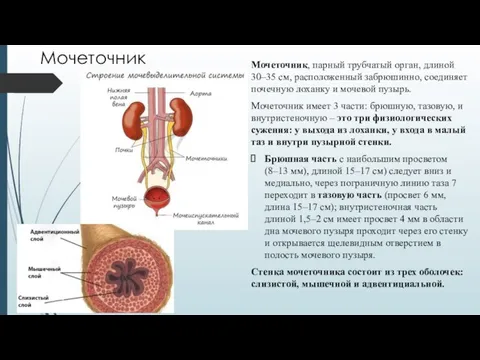

- 16. Мочеточник Мочеточник, парный трубчатый орган, длиной 30–35 см, расположенный забрюшинно, соединяет почечную лоханку и мочевой пузырь.

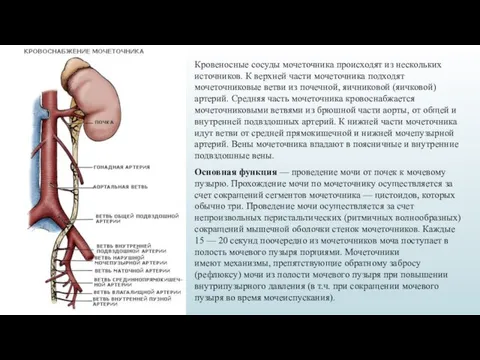

- 17. Кровеносные сосуды мочеточника происходят из нескольких источников. К верхней части мочеточника подходят мочеточниковые ветви из почечной,

- 18. Мочевой пузырь Мочевой пузырь представляет собой непарный полый мышечный орган, расположенный в полости малого таза, служит

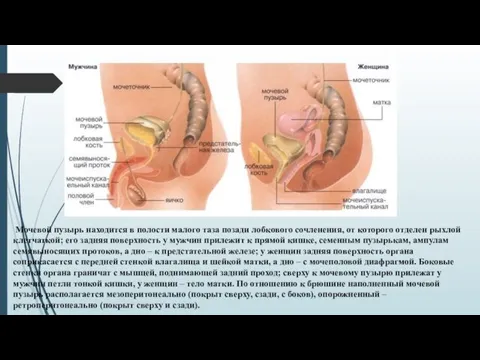

- 19. Мочевой пузырь находится в полости малого таза позади лобкового сочленения, от которого отделен рыхлой клетчаткой; его

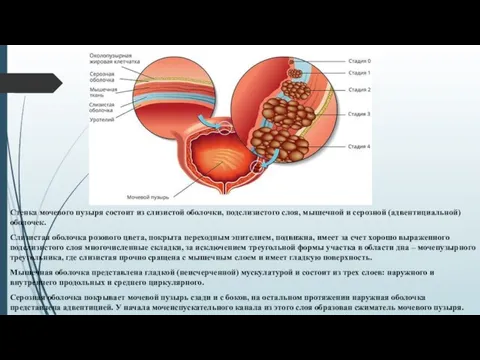

- 20. Стенка мочевого пузыря состоит из слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечной и серозной (адвентициальной) оболочек. Слизистая оболочка

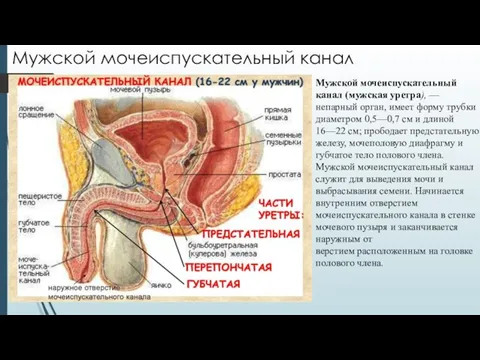

- 21. Мужской мочеиспускательный канал Мужской мочеиспускательный канал (мужская уретра), — непарный орган, имеет форму трубки диаметром 0,5—0,7

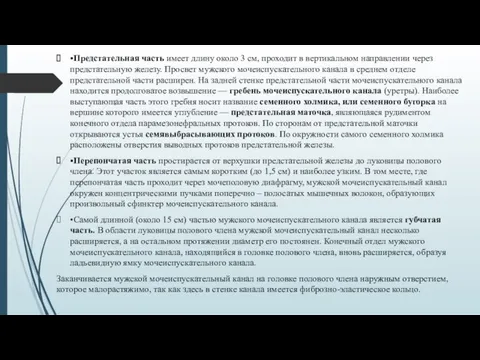

- 22. •Предстательная часть имеет длину около 3 см, проходит в вертикальном направлении через предстательную железу. Просвет мужского

- 23. Женский мочеиспускательный канал Женский мочеиспускательный канал скрыт в полости малого таза. Он шире и короче, чем

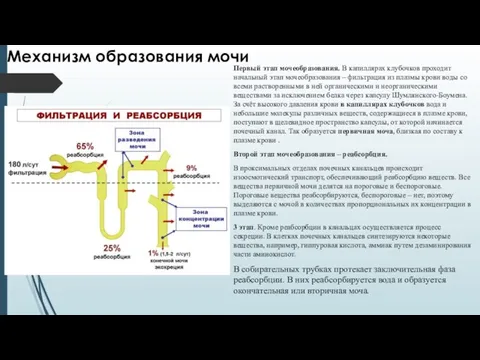

- 24. Механизм образования мочи Первый этап мочеобразования. В капиллярах клубочков проходит начальный этап мочеобразования – фильтрация из

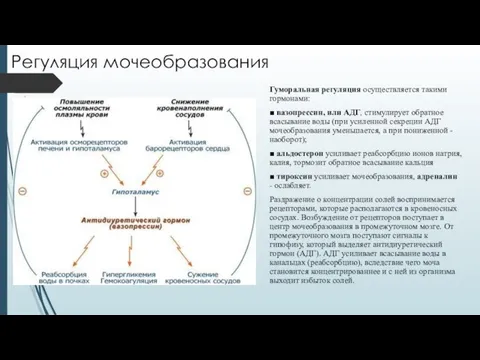

- 25. Регуляция мочеобразования Гуморальная регуляция осуществляется такими гормонами: ■ вазопрессин, или АДГ, стимулирует обратное всасывание воды (при

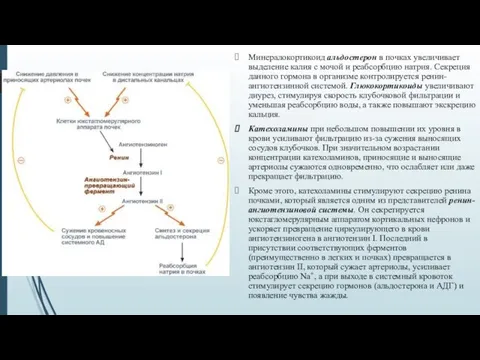

- 26. Минералокортикоид альдостерон в почках увеличивает выделение калия с мочой и реабсорбцию натрия. Секреция данного гормона в

- 28. Скачать презентацию

Слайд 2Процесс выделения

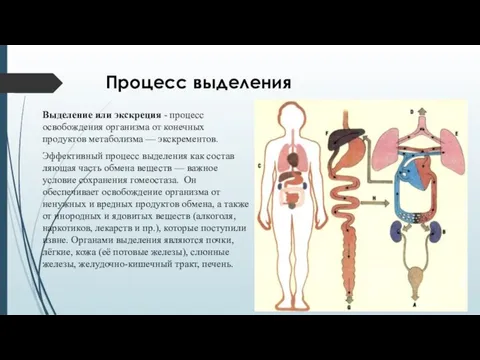

Выделение или экскреция - процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов.

Эффективный процесс выделения как

Процесс выделения

Выделение или экскреция - процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов.

Эффективный процесс выделения как

Слайд 3Экскреты

Конечными продуктами метаболизма (обмена веществ) являются углекислый газ, вода, азотсодержащие вещества (аммиак,

Экскреты

Конечными продуктами метаболизма (обмена веществ) являются углекислый газ, вода, азотсодержащие вещества (аммиак,

В процессе окисления питательных веществ всегда выделяется тепло, избыток которого необходимо отводить от места его образования в организме. Эти образующиеся в результате метаболических процессов вещества должны постоянно удаляться из организма, а избыток тепла рассеиваться во внешнюю среду.

Слайд 4Органы выделения

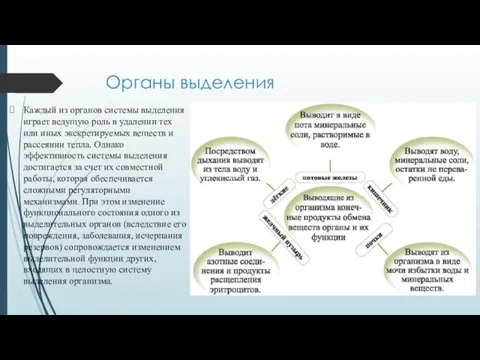

Каждый из органов системы выделения играет ведущую роль в удалении тех

Органы выделения

Каждый из органов системы выделения играет ведущую роль в удалении тех

Слайд 5Обзор мочевыделительной системы

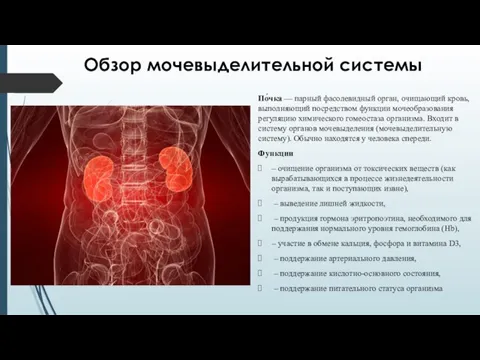

По́чка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию

Обзор мочевыделительной системы

По́чка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию

Функции

– очищение организма от токсических веществ (как вырабатывающихся в процессе жизнедеятельности организма, так и поступающих извне),

– выведение лишней жидкости,

– продукция гормона эритропоэтина, необходимого для поддержания нормального уровня гемоглобина (Нb),

– участие в обмене кальция, фосфора и витамина D3,

– поддержание артериального давления,

– поддержание кислотно-основного состояния,

– поддержание питательного статуса организма

Слайд 6Анатомия почек

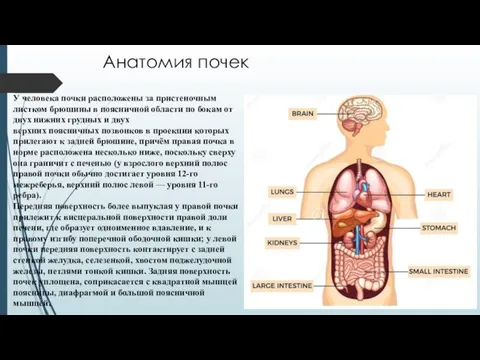

У человека почки расположены за пристеночным листком брюшины в поясничной области по бокам от двух

Анатомия почек

У человека почки расположены за пристеночным листком брюшины в поясничной области по бокам от двух

Передняя поверхность более выпуклая у правой почки прилежит к висцеральной поверхности правой доли печени, где образует одноименное вдавление, и к правому изгибу поперечной ободочной кишки; у левой почки передняя поверхность контактирует с задней стенкой желудка, селезенкой, хвостом поджелудочной железы, петлями тонкой кишки. Задняя поверхность почек уплощена, соприкасается с квадратной мышцей поясницы, диафрагмой и большой поясничной мышцей.

Слайд 7Оболочки почки

Почка окружена: 1) фиброзной капсулой; 2) жировой капсулой; 3) почечной фасцией.

Фиброзная

Оболочки почки

Почка окружена: 1) фиброзной капсулой; 2) жировой капсулой; 3) почечной фасцией.

Фиброзная

Жировая капсула – слой рыхлой соединительной ткани, богатой жиром, располагается кнаружи от фиброзной капсулы почки, хорошо выражена в области ворот и на задней поверхности органа.

Почечная фасция, находится кнаружи от жировой капсулы, представлена передним и задним листками плотной соединительной ткани. Почечная фасция сверху окружает также надпочечники.

Слайд 8Фиксирующий аппарат

Почки фиксируются следующими факторами:

1) внутрибрюшным давлением, за счет сокращения мышц

Фиксирующий аппарат

Почки фиксируются следующими факторами:

1) внутрибрюшным давлением, за счет сокращения мышц

2) мышечным ложе, образованным диафрагмой большой поясничной мышцей, квадратной мышцей поясницы и поперечной мышцей живота;

3) артериями и венами почки (почечной ножкой);

4) почечной фасцией и жировой капсулой, которые связаны с капсулой почки соединительно-тканными тяжами.

Нарушение фиксирующего аппарата может явиться причиной опущения почек и сопровождаться заболеваниями мочевыводящих путей.

Слайд 9Внутреннее строение

Ворота почки продолжаются в расширенную полость органа – почечную пазуху, в

Внутреннее строение

Ворота почки продолжаются в расширенную полость органа – почечную пазуху, в

Корковое вещество в виде слоя толщиной 5–7 мм располагается по периферии органа и проникает в виде тяжей – почечных столбов, в толщу мозгового вещества. Мозговое вещество лежит кнутри от коркового, вокруг почечной пазухи; почечными столбами оно разделено на 15–20 конусовидной формы участков – почечных пирамид (Мальпигиевых).

Основания соседних пирамид, обращенных к корковому веществу, сливаются, верхушки выступают в почечную пазуху в виде 7–8 сосочков на поверхности которых находится 15–20 сосочковых отверстий, что придает верхушке сосочка вид решетчатого поля.

Слайд 10Нефрон является структурно-функциональной единицей почки, где образуется моча. Нефрон включает 4 отдела:

Нефрон является структурно-функциональной единицей почки, где образуется моча. Нефрон включает 4 отдела:

1 – почечное тельце (Мальпигиево-здесь происходит фильтрация), состоящее из капиллярного клубочка, окруженного капсулой Шумлянского-Боумэна (начало нефрона),

2 – проксимальный извитой каналец (реабсорбция – обратное всасывание),

3 – петля нефрона (Генгле),

4 – дистальный извитой каналец.

Слайд 11Клубочек состоит из сети артериальных капилляров, которые образуются из приносящей артериолы, а

Клубочек состоит из сети артериальных капилляров, которые образуются из приносящей артериолы, а

Слайд 12Капсула клубочка, (капсула Шумлянского-Боумена) – слепое начало почечного канальца, которое в виде

Капсула клубочка, (капсула Шумлянского-Боумена) – слепое начало почечного канальца, которое в виде

Слайд 13Типы нефронов

Различают три типа нефронов — интракортикальные нефроны (~85 %), юкстамедуллярные нефроны (~15 %) и

Типы нефронов

Различают три типа нефронов — интракортикальные нефроны (~85 %), юкстамедуллярные нефроны (~15 %) и

Почечное тельце интракортикального нефрона расположено в наружной части коркового вещества (внешняя кора) почки. Петля Генле у большинства интракортикальных нефронов имеет небольшую длину и располагается в пределах внешнего мозгового вещества почки.

Почечное тельце юкстамедуллярного нефрона расположено в юкстамедуллярной коре, около границы коры почки с мозговым веществом. Большинство юкстамедуллярных нефронов имеют длинную петлю Генле. Их петля Генле проникает глубоко в мозговое вещество и иногда достигает верхушек пирамид

Субкапсулярные (суперфициальные) находятся под капсулой.

Слайд 14Кровь поступает в почку по почечной артерии, которая разветвляется сначала на междолевые,

Кровь поступает в почку по почечной артерии, которая разветвляется сначала на междолевые,

Слайд 15Мочевыводящие органы

Моча из сосочковых протоков поступает в 6-8 малых чашек, каждая из

Мочевыводящие органы

Моча из сосочковых протоков поступает в 6-8 малых чашек, каждая из

Почечная лоханка имеет форму сдавленной в переднее-заднем направлении воронки. Начальная расширенная ее часть образуется при слиянии больших почечных чашек и находится в почечной пазухе, конечная суженная часть направлена книзу, выступает из почечных ворот и постепенно переходит в мочеточник. Стенки лоханки, малых и больших почечных чашек как полых органов, состоят из трех оболочек: слизистой, подслизистой основы, мышечной и соединительнотканной (адвентиции).

Слайд 16Мочеточник

Мочеточник, парный трубчатый орган, длиной 30–35 см, расположенный забрюшинно, соединяет почечную лоханку

Мочеточник

Мочеточник, парный трубчатый орган, длиной 30–35 см, расположенный забрюшинно, соединяет почечную лоханку

Мочеточник имеет 3 части: брюшную, тазовую, и внутристеночную – это три физиологических сужения: у выхода из лоханки, у входа в малый таз и внутри пузырной стенки.

Брюшная часть с наибольшим просветом (8–13 мм), длиной 15–17 см) следует вниз и медиально, через пограничную линию таза 7 переходит в тазовую часть (просвет 6 мм, длина 15–17 см); внутристеночная часть длиной 1,5–2 см имеет просвет 4 мм в области дна мочевого пузыря проходит через его стенку и открывается щелевидным отверстием в полость мочевого пузыря.

Стенка мочеточника состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной.

Слайд 17Кровеносные сосуды мочеточника происходят из нескольких источников. К верхней части мочеточника подходят

Кровеносные сосуды мочеточника происходят из нескольких источников. К верхней части мочеточника подходят

Основная функция — проведение мочи от почек к мочевому пузырю. Прохождение мочи по мочеточнику осуществляется за счет сокращений сегментов мочеточника — цистоидов, которых обычно три. Проведение мочи осуществляется за счет непроизвольных перистальтических (ритмичных волнообразных) сокращений мышечной оболочки стенок мочеточников. Каждые 15 — 20 секунд поочередно из мочеточников моча поступает в полость мочевого пузыря порциями. Мочеточники имеют механизмы, препятствующие обратному забросу (рефлюксу) мочи из полости мочевого пузыря при повышении внутрипузырного давления (в т.ч. при сокращении мочевого пузыря во время мочеиспускания).

Слайд 18Мочевой пузырь

Мочевой пузырь представляет собой непарный полый мышечный орган, расположенный в полости

Мочевой пузырь

Мочевой пузырь представляет собой непарный полый мышечный орган, расположенный в полости

В мочевом пузыре различают верхушку, тело, дно, и шейку. Верхушка мочевого пузыря обращена вверх и вперед, переходит в фиброзный тяж к пупку – срединную пупочную связку – остатoк зародышевого мочевого протока. Тело мочевого пузыря – средняя расширенная часть – сзади и внизу переходит в дно мочевого пузыря: которое расположено напротив верхушки мочевого пузыря, ниже уровня отверстий мочеточников.

Слайд 19 Мочевой пузырь находится в полости малого таза позади лобкового сочленения, от

Мочевой пузырь находится в полости малого таза позади лобкового сочленения, от

Слайд 20Стенка мочевого пузыря состоит из слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечной и серозной

Стенка мочевого пузыря состоит из слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечной и серозной

Слизистая оболочка розового цвета, покрыта переходным эпителием, подвижна, имеет за счет хорошо выраженного подслизистого слоя многочисленные складки, за исключением треугольной формы участка в области дна – мочепузырного треугольника, где слизистая прочно сращена с мышечным слоем и имеет гладкую поверхность.

Мышечная оболочка представлена гладкой (неисчерченной) мускулатурой и состоит из трех слоев: наружного и внутреннего продольных и среднего циркулярного.

Серозная оболочка покрывает мочевой пузырь сзади и с боков, на остальном протяжении наружная оболочка представлена адвентицией. У начала мочеиспускательного канала из этого слоя образован сжиматель мочевого пузыря.

Слайд 21Мужской мочеиспускательный канал

Мужской мочеиспускательный канал (мужская уретра), — непарный орган, имеет форму трубки

Мужской мочеиспускательный канал

Мужской мочеиспускательный канал (мужская уретра), — непарный орган, имеет форму трубки

Слайд 22•Предстательная часть имеет длину около 3 см, проходит в вертикальном направлении через

•Предстательная часть имеет длину около 3 см, проходит в вертикальном направлении через

•Перепончатая часть простирается от верхушки предстательной железы до луковицы полового члена. Этот участок является самым коротким (до 1,5 см) и наиболее узким. В том месте, где перепончатая часть проходит через мочеполовую диафрагму, мужской мочеиспускательный канал окружен концентрическими пучками поперечно – полосатых мышечных волокон, образующих произвольный сфинктер мочеиспускательного канала.

•Самой длинной (около 15 см) частью мужского мочеиспускательного канала является губчатая часть. В области луковицы полового члена мужской мочеиспускательный канал несколько расширяется, а на остальном протяжении диаметр его постоянен. Конечный отдел мужского мочеиспускательного канала, находящийся в головке полового члена, вновь расширяется, образуя ладьевидную ямку мочеиспускательного канала.

Заканчивается мужской мочеиспускательный канал на головке полового члена наружным отверстием, которое малорастяжимо, так как здесь в стенке канала имеется фиброзно-эластическое кольцо.

Слайд 23Женский мочеиспускательный канал

Женский мочеиспускательный канал скрыт в полости малого таза. Он шире

Женский мочеиспускательный канал

Женский мочеиспускательный канал скрыт в полости малого таза. Он шире

Это прямая трубка, расположенная спереди от влагалища и открывающаяся наружу в преддверии влагалища; её строение аналогично перепончатой части мочеиспускательного канала мужчин.

Женский мочеиспускательный канал прикрепляется к задней поверхности лобкового симфиза латеральными лобково-пузырными связками.

Мочеиспускательный канал обычно не проходит в теле женского полового члена — клитора, и этим клитор помимо обычно значительно меньших размеров отличается от мужского полового члена.

Слайд 24Механизм образования мочи

Первый этап мочеобразования. В капиллярах клубочков проходит начальный этап мочеобразования –

Механизм образования мочи

Первый этап мочеобразования. В капиллярах клубочков проходит начальный этап мочеобразования –

Второй этап мочеобразования – реабсорбция.

В проксимальных отделах почечных канальцев происходит изоосмотический транспорт, обеспечивающий реабсорбцию веществ. Все вещества первичной мочи делятся на пороговые и беспороговые. Пороговые вещества реабсорбируются, беспороговые – нет, поэтому выделяются с мочой в количествах пропорциональных их концентрации в плазме крови.

3 этап. Кроме реабсорбции в канальцах осуществляется процесс секреции. В клетках почечных канальцев синтезируются некоторые вещества, например, гиппуровая кислота, аммиак путем дезаминирования части аминокислот.

В собирательных трубках протекает заключительная фаза реабсорбции. В них реабсорбируется вода и образуется окончательная или вторичная моча.

Слайд 25Регуляция мочеобразования

Гуморальная регуляция осуществляется такими гормонами:

■ вазопрессин, или АДГ, стимулирует обратное всасывание воды (при усиленной

Регуляция мочеобразования

Гуморальная регуляция осуществляется такими гормонами:

■ вазопрессин, или АДГ, стимулирует обратное всасывание воды (при усиленной

■ альдостерон усиливает реабсорбцию ионов натрия, калия, тормозит обратное всасывание кальция

■ тироксин усиливает мочеобразования, адреналин - ослабляет.

Раздражение о концентрации солей воспринимается рецепторами, которые располагаются в кровеносных сосудах. Возбуждение от рецепторов поступает в центр мочеобразования в промежуточном мозге. От промежуточного мозга поступают сигналы к гипофизу, который выделяет антидиуретический гормон (АДГ). АДГ усиливает всасывание воды в канальцах (реабсорбцию), вследствие чего моча становится концентрированнее и с ней из организма выходит избыток солей.

Слайд 26Минералокортикоид альдостерон в почках увеличивает выделение калия с мочой и реабсорбцию натрия. Секреция данного

Минералокортикоид альдостерон в почках увеличивает выделение калия с мочой и реабсорбцию натрия. Секреция данного

Катехоламины при небольшом повышении их уровня в крови усиливают фильтрацию из-за сужения выносящих сосудов клубочков. При значительном возрастании концентрации катехоламинов, приносящие и выносящие артериолы сужаются одновременно, что ослабляет или даже прекращает фильтрацию.

Кроме этого, катехоламины стимулируют секрецию ренина почками, который является одним из представителей ренин-ангиотензиновой системы. Он секретируется юкстагломерулярным аппаратом кортикальных нефронов и ускоряет превращение циркулирующего в крови ангиотензиногена в ангиотензин I. Последний в присутствии соответствующих ферментов (преимущественно в легких и почках) превращается в ангиотензин II, который сужает артериолы, усиливает реабсорбцию Na+, а при выходе в системный кровоток стимулирует секрецию гормонов (альдостерона и АДГ) и появление чувства жажды.

Острый аппендицит

Острый аппендицит Бластулалардың бөлшектенуі мен қалыптасуы

Бластулалардың бөлшектенуі мен қалыптасуы Характеристики диет

Характеристики диет Некротическая флегмона новорожденных

Некротическая флегмона новорожденных Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Лимфедема, лимфостаз и слоновость

Лимфедема, лимфостаз и слоновость Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса Хирургические инструменты

Хирургические инструменты Паллиативная помощь

Паллиативная помощь Туберкулез қоздырғыштары

Туберкулез қоздырғыштары Противоопухолевая активность грибов

Противоопухолевая активность грибов Донорство крови. Современные вопросы донорства

Донорство крови. Современные вопросы донорства Неспецифический язвенный колит

Неспецифический язвенный колит Оценка состояния ЛОР-онкологической помощи

Оценка состояния ЛОР-онкологической помощи ВИЧ и его профилактика

ВИЧ и его профилактика Приложение. - презентация_

Приложение. - презентация_ Психиатрическое обследование

Психиатрическое обследование Полиомиелит

Полиомиелит Cystic fibrosis

Cystic fibrosis Здоровое питание школьников

Здоровое питание школьников Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия Оказание медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком в ЧС

Оказание медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком в ЧС Принципы этапного лечения и профилактики герпетической инфекции вне и во время беременности

Принципы этапного лечения и профилактики герпетической инфекции вне и во время беременности Эхографические изменения в молочных железах в различные возрастные периоды

Эхографические изменения в молочных железах в различные возрастные периоды Исследование метаболических эффектов льняного масла у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном

Исследование метаболических эффектов льняного масла у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном Курс Психиатрия. Введение

Курс Психиатрия. Введение Истории создания и масштабирования терапевтически-развивающего движения для зависимых Сообщество 7Н

Истории создания и масштабирования терапевтически-развивающего движения для зависимых Сообщество 7Н Есірткіге тәуелділік

Есірткіге тәуелділік