Слайд 2Инфекционная остропротекающая болезнь телят, ягнят, поросят, реже жеребят, характеризующаяся сепсисом, пневмонией, энтеритами

и поражением суставов.

Слайд 3Возбудитель.

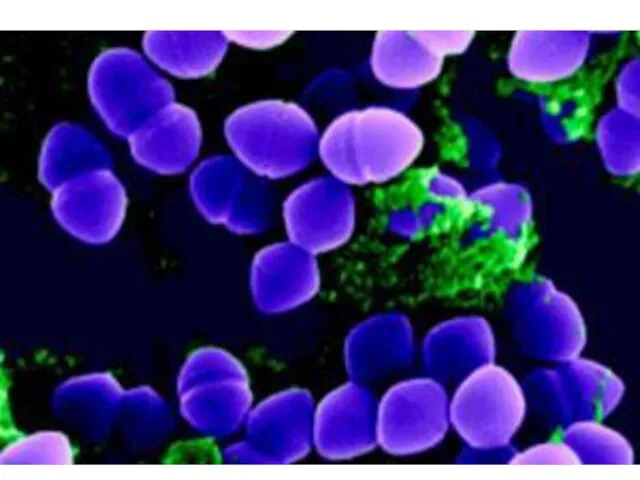

Болезнь вызывают стрептококки семейства Streptoсоссасеае.

У новорожденных телят, ягнят, поросят и

жеребят болезнь преимущественно вызывает гемолитический стрептококк Streptococcus zooepidemicus, а стрептококковую пневмонию — Streptococcus pneumoniae

Возбудитель имеет форму парного кокка. В мазках из патологического материала имеет капсулу, в которую заключены парные кокки.

Неподвижные кокки красятся анилиновыми красками. Растут лучше на средах с добавлением сыворотки крови.

Слайд 4В качестве дезинфицирующих средств используют 20%-ный раствор свежегашеной извести, 2%-ный раствор фенола,

0,5%-ный раствор формалина, хлорсодержащие препараты с ДВ хлора в рабочем 2%-ном растворе.

При комнатной температуре возбудитель сохраняется до 2 мес, нагревание до температуры 70 — 80 °С инактивирует его за 20 мин, кипячение — моментально, очень чувствителен к солнечным лучам и высушиванию.

Слайд 6Эпизоотологические данные.

Болезнь регистрируют во всех странах, но широкого распространения она не

имеет.

К стрептококкозу восприимчивы все виды молодняка животных, чаще болеют телята, ягнята, реже — поросята, жеребята и другой молодняк.

Заболевают с первых дней жизни и до 2 —6-месячного возраста.

Наиболее восприимчивы животные в возрасте от 15 сут до 2,5 мес.

Источник возбудителя инфекции — больной и переболевший молодняк и взрослые бактерионосители — матки.

Слайд 7Возбудитель из организма больных выделяется с носовым истечением, молоком, мочой, калом и

гноем воспалившейся пуповины.

От больных и переболевших маститом и эндометритом маток стрептококки выделяются с молозивом, молоком и истечениями из половых путей.

Заражение происходит алиментарным и аэрогенным путем при совместном содержании больных и здоровых животных, возможно заражение через пуповину, конъюнктиву, внутриутробно.

Слайд 8Факторы передачи — все объекты внешней среды, загрязненной выделениями больного животного.

Болезнь

проявляется спорадически или в виде энзоотических вспышек, которые могут возникать ежегодно.

Их регистрируют в период массовых отелов, окотов, опоросов в хозяйствах с нарушением ветеринарно-санитарных норм.

Слайд 9Патогенез.

Стрептококки со слизистых оболочек пищеварительных и дыхательных путей проникают в лимфу

и кровь, подавляя фагоцитоз и вызывая септицемию.

Экзотоксины разрушают эндотелий кровеносных сосудов, возникают обильные кровоизлияния

на слизистых и серозных покровах.

Под действием токсинов происходит белково-жировая дегенерация миокарда и паренхиматозных органов, что приводит к гибели животного.

Слайд 10Симптомы.

У всех видов молодняка сельскохозяйственных животных инкубационный период продолжается от 1

до 2 сут, иногда до недели.

Болезнь протекает сверхостро, остро, подостро и хронически.

Сверхострое (молниеносное, септикотоксическое) течение характеризуется внезапным повышением температуры тела до 40 — 42 °С, угнетением и слабостью, учащением пульса и дыхания, цианозом слизистых оболочек, конъюнктивитом, ринитом, одышкой и хрипами. Перед гибелью в результате отека легких из носа выделяется пенистая жидкость. При молниеносном течении смерть наступает через 3—10 ч.

Слайд 11При остром септическом течении (его регистрируют чаше) отмечают повышение температуры тела до

41— 42 °С, гиперемию конъюнктивы. Дыхание учащено, поверхностное, из ноздрей выделяются катарально-гнойные истечения.

У заболевших в первые дни жизни отмечают воспаление пупочного канатика. Аппетит отсутствует, нарастают слабость и угнетение, общее состояние ухудшается. Гибель с признаками септицемии наступает через 1—2 сут.

Слайд 12При подостром течении наряду с признаками сепсиса отмечают поражение суставов, сопровождающееся хромотой;

суставы

(чаще скакательные) припухшие, горячие, болезненные.

Превалируют симптомы поражения легких, развивается бронхопневмония.

Поражение желудочно-кишечного тракта сопровождается диареей, испражнения кровянисто-пенистые, с примесью крови.

У животных быстро нарастает истощение, они слабеют, прекращают двигаться, лежат. Если не оказана своевременная ветеринарная помощь, гибель наступает через 3 — 5 сут.

Слайд 13Хроническое течение стрептококкоза регистрируют у молодняка старших возрастных групп (у телят и

жеребят 2 — 4 мес, поросят и ягнят старше 1 — 2 мес).

Болезнь характеризуется перемежающейся лихорадкой, поражением органов дыхания (ринитом, бронхопневмонией, плевритом).

У маток болезнь проявляется гнойно-катаральным эндометритом, катаральным, гнойным или фибринозным маститом.

Слайд 14Патологоанатомические изменении.

При сверхостром и остром течении стрептококкоза у павшего молодняка находят

поражения органов и тканей, свойственные сепсису: подкожная клетчатка инфильтрирована геморрагическим экссудатом, множественные точечные кровоизлияния на слизистых и серозных оболочках, на внутренних органах;

гиперплазия лимфоузлов, кровянистый экссудат в брюшной и грудной полостях, фибринозные наложения на плевре, сердечной сумке, сальнике.

Селезенка увеличена, имеет упругую (резиноподобную) консистенцию, капсула напряжена.

Печень и почки увеличены, в корковом слое почек точечные кровоизлияния.

Сердце увеличено, мышца сердца дряблая, под эпикардом и на эндокарде — кровоизлияния;

легкие отечны, с участками гепатизации.

Слайд 15При подостром и хроническом течении чаще находят изменения в системе органов дыхания:

гиперемию слизистой оболочки верхних дыхательных путей;

в грудной полости — фибринозный плеврит, участки гепатизации, а иногда геморрагическое воспаление легких, гиперплазию и кровоизлияния в бронхиальных, брыжеечных и средостенных лимфоузлах.

Селезенка увеличена, кровенаполнена и уплотнена.

В сердечной сумке кровянистый экссудат с хлопьями фибрина, под эпикардом — кровоизлияния, мышца сердца дряблая.

Слизистая оболочка сычуга (желудка), тонкого и толстого отделов кишечника геморрагически воспалена.

При развитии артритов пораженные суставы увеличены, стенки капсулы утолщены, в синовиальной жидкости хлопья фибрина, а поверхность суставов изъязвлена.

Слайд 16Патологоанатомическая картина.

Патологоанатомические изменения зависят от формы течения болезни.

При омфалофлебите пуповина опухшая, пупочные вены

расширены и утолщены, во внутреннем кольце -- абсцессы, тромбы, распавшиеся в виде серо-желтых или грязно-зеленых зловонных масс.

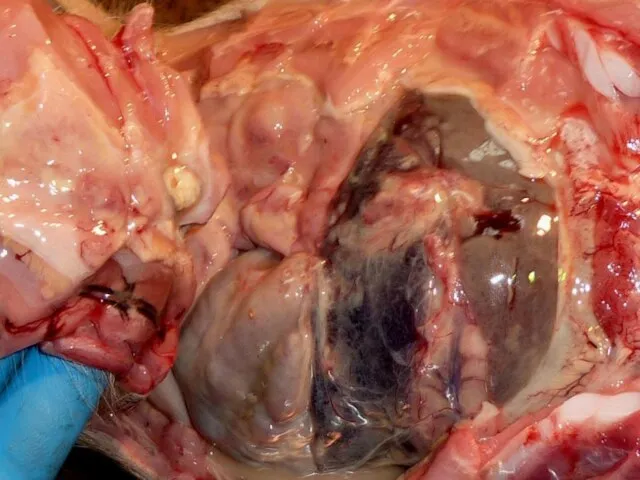

Слайд 17В брюшной полости при вскрытии обнаруживают геморрагический, фибринозный экссудат.

Слайд 18В легких уплотнения, гнойники, спайки плевры и сердечной сумки.

Слайд 19На слизистой оболочке сычуга, кишечника кровоизлияния

Слайд 20печень и селезенка отечны и увеличены, резиноподобность селезёнки.

Слайд 22Гнойно-фибрвагинитинозный вагинит

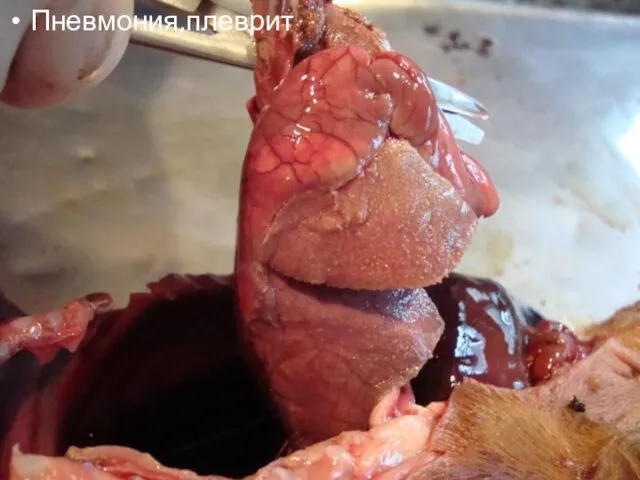

Слайд 23Пневмония, очаги гнойного воспаления

Слайд 24Плеврит,гидроторакс,гидроперекардит

Слайд 26Диагноз.

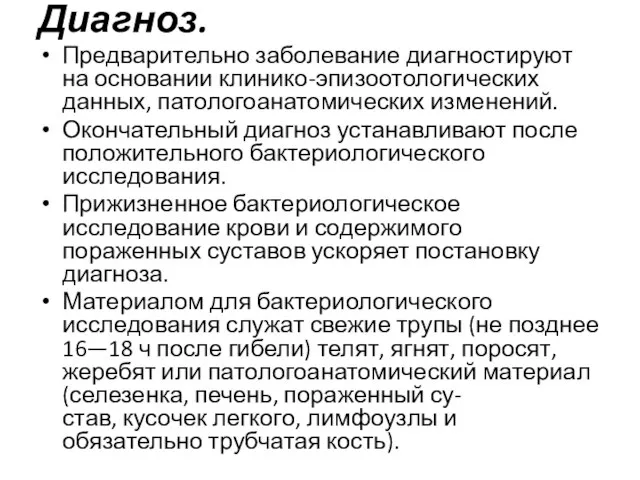

Предварительно заболевание диагностируют на основании клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений.

Окончательный диагноз

устанавливают после положительного бактериологического исследования.

Прижизненное бактериологическое исследование крови и содержимого пораженных суставов ускоряет постановку диагноза.

Материалом для бактериологического исследования служат свежие трупы (не позднее 16—18 ч после гибели) телят, ягнят, поросят, жеребят или патологоанатомический материал (селезенка, печень, пораженный су-

став, кусочек легкого, лимфоузлы и обязательно трубчатая кость).

Слайд 27Дифференциальную диагностику проводят с колибактериозом, сальмонеллезом, пастереллезом и другими моно- и смешанными

вирусными и бактериальными инфекциями со сходными клиническими симптомами с помощью бактериологических, вирусологических и серологических исследований.

Слайд 28Иммунитет.

Формируется постинфекционный иммунитет.

Активную специфическую профилактику проводят, применяя инактивированные вакцины: формолвакцину

против стрептококкоза

(диплококковой септицемии) телят, ягнят и поросят и ассоциированную вакцину против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококковой инфекции.

Для лечения и пассивной иммунизации

имеется антистрептококковая сыворотка.

Слайд 29Лечение.

Больных изолируют и осуществляют стационарное и комплексное лечение.

Назначают прежде всего

специфические препараты — антистрептококковую сыворотку,

Одновременно назначают подтитрованные антибиотики широкого спектра действия (тетрациклинового ряда и макролиды).

В комплексное лечение также включают симптоматические и диетические препараты, которые используют и при других инфекционных болезнях молодняка

Слайд 30Профилактика и меры борьбы.

За 2 мес до отелов, окотов, опоросов проводят

поголовный клинический осмотр маточного поголовья в целях выявления и своевременной изоляции для лечения больных маститами, вагинитами и эндометритами коров,овцематок и свиноматок.

Ягнят и поросят от больных маститом и эндометритом маток подсаживают для кормления к здоровым маткам, а телят выпаивают молозивом и молоком от здоровых животных.

Необходимо строго выполнять ветеринарно-санигарные мероприятия: соблюдать гигиену родов, поддерживать нормальный ветеринарно-санитарный режим в клетках, станках и помещениях для молодняка и систематически проводить их санацию (дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию), улучшать кормление.

Гематологиялық аурулар

Гематологиялық аурулар Применение коксибов в клинической практике

Применение коксибов в клинической практике Сифилис. Спирохетозы

Сифилис. Спирохетозы Фармацевтика України

Фармацевтика України Мультидисциплинарный подход к лечению острого и хронического панкреатита-Ч1

Мультидисциплинарный подход к лечению острого и хронического панкреатита-Ч1 История развития психо-паталогии в зарубежных странах

История развития психо-паталогии в зарубежных странах Сон и здоровье

Сон и здоровье Қызыл иектің рецессиясын жою

Қызыл иектің рецессиясын жою Профилактика атеросклероза

Профилактика атеросклероза Бет гиперкинезі. Бет гемиспазмы, бет параспазмы

Бет гиперкинезі. Бет гемиспазмы, бет параспазмы Twin Diagnostic

Twin Diagnostic Рентгеноанатомия органов грудной полости

Рентгеноанатомия органов грудной полости Полисахаридтер. Крахмал

Полисахаридтер. Крахмал Медицинская сестра как организатор формирования благоприятного микроклимата в коллективе отделения №8 ГУЗ НКПБ

Медицинская сестра как организатор формирования благоприятного микроклимата в коллективе отделения №8 ГУЗ НКПБ Анемия

Анемия Фетоплацентарная недостаточность. Этиология, классификация, клиника

Фетоплацентарная недостаточность. Этиология, классификация, клиника Финал кейса по медицине

Финал кейса по медицине Неонатальный период

Неонатальный период Электронные сигареты. Бич XXI века

Электронные сигареты. Бич XXI века Болезни иммунной системы у животных

Болезни иммунной системы у животных Информация о препарате Пангрол®

Информация о препарате Пангрол® Индикаторы работы рентгенологического отделения

Индикаторы работы рентгенологического отделения Анатомия и физиология органов речи

Анатомия и физиология органов речи Срочное захоронение трупов в военное время

Срочное захоронение трупов в военное время Аллергиялық васкулит

Аллергиялық васкулит Тающая с восходом солнца, или влияние манной каши на организм человека

Тающая с восходом солнца, или влияние манной каши на организм человека Коронавирус - чума 21 века

Коронавирус - чума 21 века Принципы лечения желудочковых нарушений ритма сердца

Принципы лечения желудочковых нарушений ритма сердца