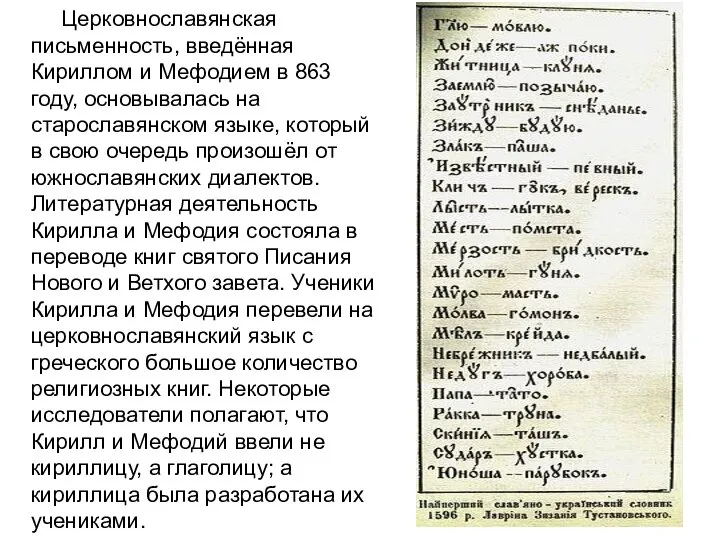

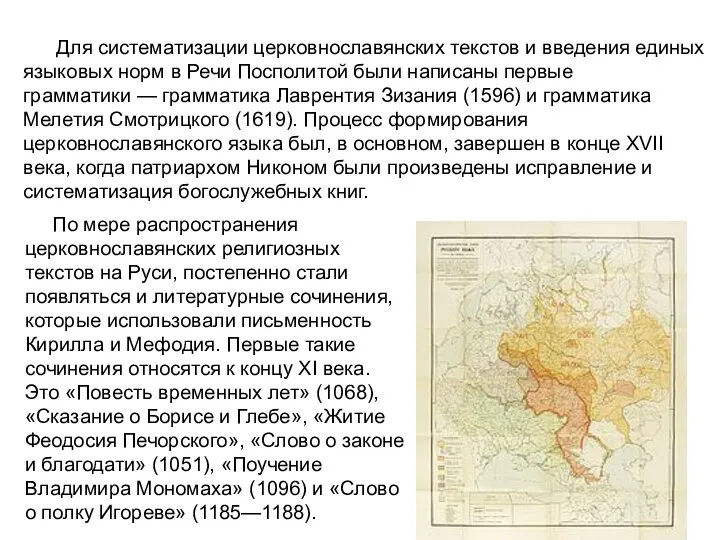

Посполитой были написаны первые грамматики — грамматика Лаврентия Зизания (1596) и грамматика Мелетия Смотрицкого (1619). Процесс формирования церковнославянского языка был, в основном, завершен в конце XVII века, когда патриархом Никоном были произведены исправление и систематизация богослужебных книг.

По мере распространения церковнославянских религиозных текстов на Руси, постепенно стали появляться и литературные сочинения, которые использовали письменность Кирилла и Мефодия. Первые такие сочинения относятся к концу XI века. Это «Повесть временных лет» (1068), «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печорского», «Слово о законе и благодати» (1051), «Поучение Владимира Мономаха» (1096) и «Слово о полку Игореве» (1185—1188).

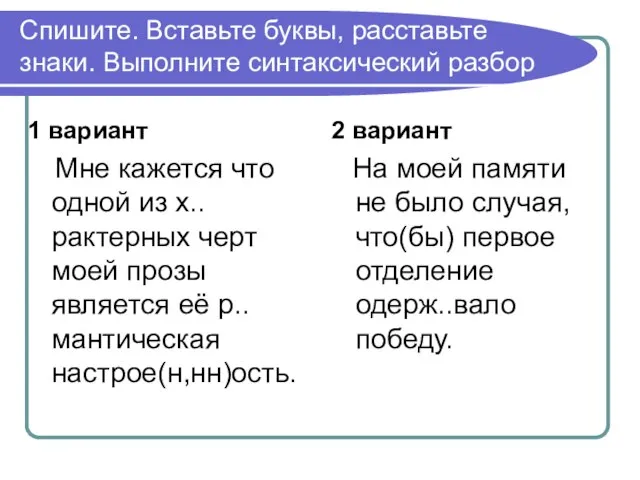

Правописание Н и НН. Игра

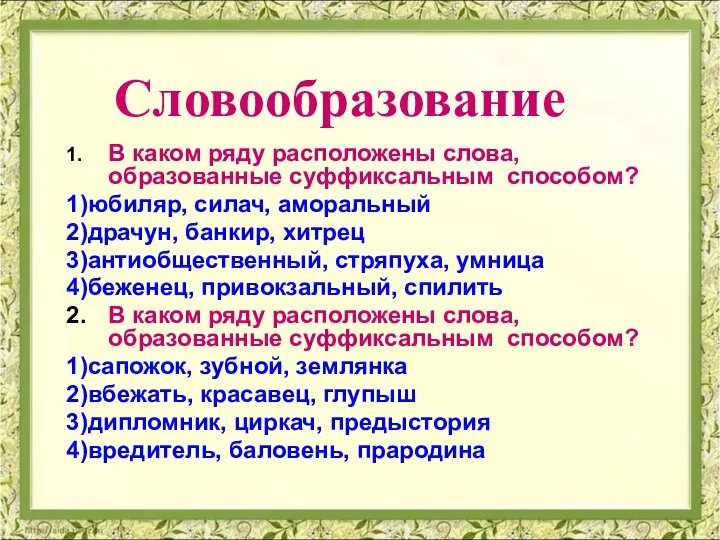

Правописание Н и НН. Игра Словообразование

Словообразование Слова - действия предметов

Слова - действия предметов Изменение терминологии в журналистике

Изменение терминологии в журналистике Главные члены предложения и части речи. 3 класс

Главные члены предложения и части речи. 3 класс Лексические нормы современного русского литературного языка

Лексические нормы современного русского литературного языка Найдите предложение, в котором грамматическая основа выделена верно. Готовимся к экзаменам Часть 2

Найдите предложение, в котором грамматическая основа выделена верно. Готовимся к экзаменам Часть 2 Имя числительное

Имя числительное Деление на слоги

Деление на слоги Однозначные и многозначные слова

Однозначные и многозначные слова Дикция. Упражнения для развития дикции

Дикция. Упражнения для развития дикции Предлоги. Омонимичные слова

Предлоги. Омонимичные слова Бессоюзное сло

Бессоюзное сло Подготовка к ГИА по русскому языку (9 класс)

Подготовка к ГИА по русскому языку (9 класс) Ошибки

Ошибки Буква ю – показатель мягкости согласного звука Учитель МОУ ГООШ г. Калязина Журавлева С. В.

Буква ю – показатель мягкости согласного звука Учитель МОУ ГООШ г. Калязина Журавлева С. В. Деловая речь

Деловая речь Омонимы. 5 класс

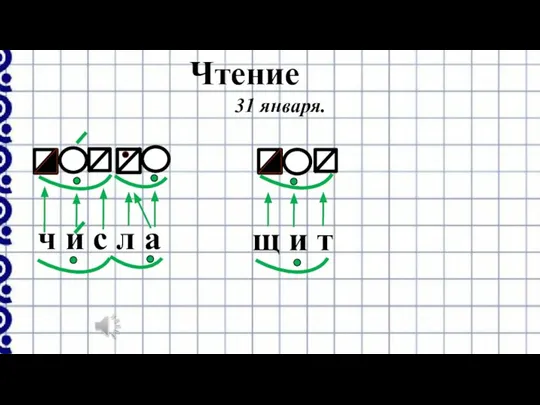

Омонимы. 5 класс Чтение

Чтение Заключение

Заключение Вид глагола

Вид глагола Презентация на тему Односоставные предложения

Презентация на тему Односоставные предложения  Лексика. Жаргонизмы

Лексика. Жаргонизмы Прямое и переносное значение слов

Прямое и переносное значение слов Синонимы и антонимы

Синонимы и антонимы Лексические нормы. Лексические ошибки и их устранение

Лексические нормы. Лексические ошибки и их устранение Работа над деформированным предложением

Работа над деформированным предложением Дефисное и слитное написание сложных имён прилагательных. 6 класс

Дефисное и слитное написание сложных имён прилагательных. 6 класс