Слайд 2 1. Рене Декарт

Р. Декарт (1596-1650) – выдающийся философ, математик,

методолог науки.

На 1 место ставил разум в познании, чувствам (опыт) отводил роль проверки данных рассудка. Следовал принципу дедукции в построении умозаключений, предполагавшего наличие в уме врожденных идей, которые и определяют результаты познания, влекущие исследователя как путеводные звезды. Стоял на идеях деизма (запуск мира богом как механизма без дальнейшего сколько-нибудь малого участия в его существовании). Считал, что мир развивается по законам эволюции (предвосхитил эволюционный подход в науке). В основе мироздания лежат два рода независимых субстанций (духовная и материальная). Субстанции обладают двумя соответствующими им атрибутами: мышлением и протяженностью. Г. труд: «Рассуждение о методе…»

Слайд 3 Душа человека – это особая субстанция. Мышление и протяжение обладает такими

соответствующими модусами: впечатление, желания, чувства; фигура, положение и движение. Движение равнозначно энергии, которой бог снабдил материю.

Слайд 4 Научная методология Декарта строится на философском сомнении, возведенном в неукоснительное требование

мыслительной работы человека. Согласно Декарту, можно и нужно сомневаться во всем, но при этом не забывать о том, что сам сомневающийся для того, чтобы ему скептически выстраивать работу сознания, должен в любом случае уже предварительно существовать. Итак, условие существования есть факт самоочевидности сознания, акцентированной на безусловном и непосредственном существовании. И наоборот, существовать может только тот, кто мыслит.

Слайд 5 В итоге гносеология Декарта выходит из афористического убеждения в том, что

«Cogito, ergo sum» - «я мыслю, значит существую», - а значит мерилом всего существующего, по мнению философа, является вне сомнения очевидный факт сознания, а все остальное предстает лишь как его предикаты. Этот чистейший субъективизм руководит мыслительной деятельностью Декарта, становясь отправной точкой его философии.

Однако было бы неправильно посчитать Декарта грубым субъективистом. Он лишь пытается сказать, что человек есть мыслящая вещь и что всякой мысли по необходимости следует иметь пространственно-временной модус локализации (существую). В человеческой разумной душе погранично находят обретение две субстанции (мышление и протяжение). Априорная «самоограниченность» своего тела и мысли о нем – вот гениальная идея Декарта (в ней переубеждается в некотором смысле положение о врожденных идеях (врожденная субстанциональность человека Я-мыслю), к которым он приходит логическим путем, сам не замечая этого). Ее разовьет Спиноза с непредвзятым откровением и неумолимой логичностью.

Слайд 62) Блез Паскаль

Б. Паскаль (1623-1662). Исходя из идеи механистического рационализма, пришел

к философской антропологии. Разуверившись в методах разума (познание), прибегнул к интуиции (методам сердца), положив начало иррационалистического направления в философии задолго до 19 века. Религиозное чувство берет у него верх над разумом. Человек есть диалектическое сходство его противоречивой природы: он – «мыслящий тростник» (в пространстве Вселенная поглотит его, он же разумом объемлет ее). Гл. труд: «Мысли».

Слайд 73) Бенедикт Спиноза

Б. Спиноза (1632-1677). Противопоставил дуализму Декарта монизм субстанции: единой,

вечной, причиной самой себя (causa sui).

Бог=природе=субстанции. Имеет бесконечное число атрибутов. Декартово Я трансформируется в объективную реальность. У субстанции есть два неотъемлемых атрибута: протяженность в материи и мысль в мыслящей вещи. Материя одновременно обладает протяжением и мышлением. Отсюда – природа мыслит самое себя.

Т.о., Спиноза экстраполировал мысль о самомышлении человека, находящегося в рамках материально-пространственной телесности, на всю природу. Материя в любых проявлениях и на любых уровнях мыслит саму себя. Г. труд: «Этика».

Идея развития в философии

Идея развития в философии Философия эпохи Просвещения

Философия эпохи Просвещения Философия Гераклита из Эфеса (Эфесского)

Философия Гераклита из Эфеса (Эфесского) Гениальное или деградирующее поколение XXI века

Гениальное или деградирующее поколение XXI века Деятельность - способ существования

Деятельность - способ существования Мышление. Логика

Мышление. Логика Философские школы Древней Индии

Философские школы Древней Индии Средневековая философия: патристика и схоластика

Средневековая философия: патристика и схоластика Познание и знание

Познание и знание Философия Нового времени

Философия Нового времени Памятка написания эссе

Памятка написания эссе Основные философские школы Древнего Китая Подготовили презентацию студентки 1-ого курса ФТД группа Т-116 Федина Юля и Цьопа Дар

Основные философские школы Древнего Китая Подготовили презентацию студентки 1-ого курса ФТД группа Т-116 Федина Юля и Цьопа Дар Познавательные установки Античности

Познавательные установки Античности Основы философии. Философия Нового времени

Основы философии. Философия Нового времени 1_Predmet_F

1_Predmet_F Filosofia_Novogo_Vremeni

Filosofia_Novogo_Vremeni Философия любви в творчестве Л.Н. Андреева

Философия любви в творчестве Л.Н. Андреева Доброта творит чудеса

Доброта творит чудеса В каждом деле нужна тренировка

В каждом деле нужна тренировка В чем смысл рассказа?

В чем смысл рассказа? Философия ХХ века

Философия ХХ века Виды и роль ценностей в обществе

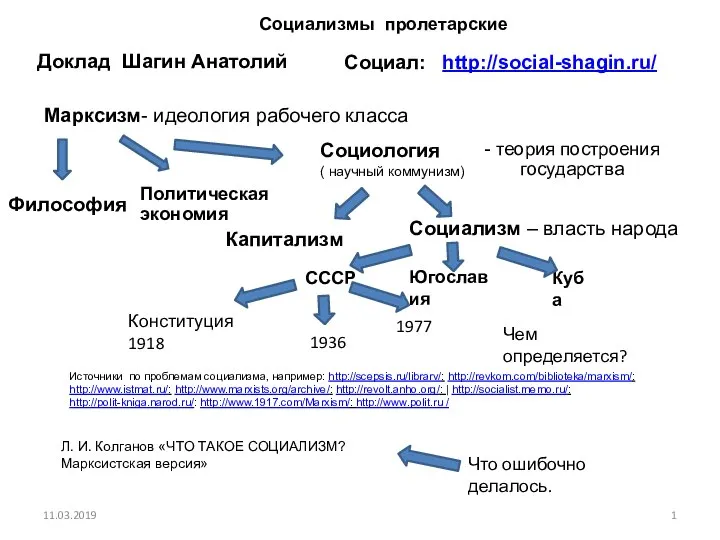

Виды и роль ценностей в обществе Развитие социализма при диктатуре пролетариата

Развитие социализма при диктатуре пролетариата Экзистенциализм. XX век

Экзистенциализм. XX век Понимание общества, как системы. Материальное бытие общества

Понимание общества, как системы. Материальное бытие общества Методы философии (ПР№12)

Методы философии (ПР№12) Мораль. Функции морали

Мораль. Функции морали Презентация на тему Религиозно-философский ренессанс

Презентация на тему Религиозно-философский ренессанс