Содержание

- 2. Содержание История аккумулирование энергии Общие понятия Аккумулирование гидроэнергии Аккумулирование тепла Аккумулирование электрической энергии

- 3. История аккумулирования энергии Желая понять природу электричества и в прямом смысле слова «почувствовать его вкус», Алессандро

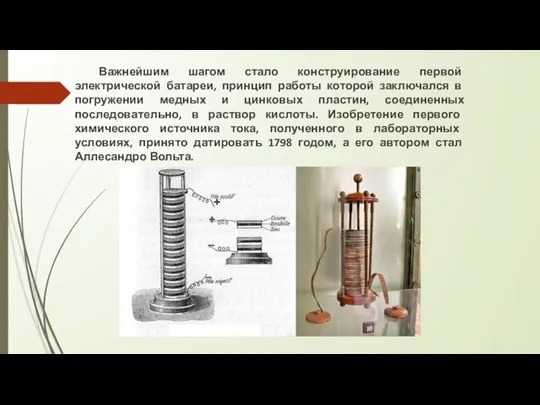

- 4. Важнейшим шагом стало конструирование первой электрической батареи, принцип работы которой заключался в погружении медных и цинковых

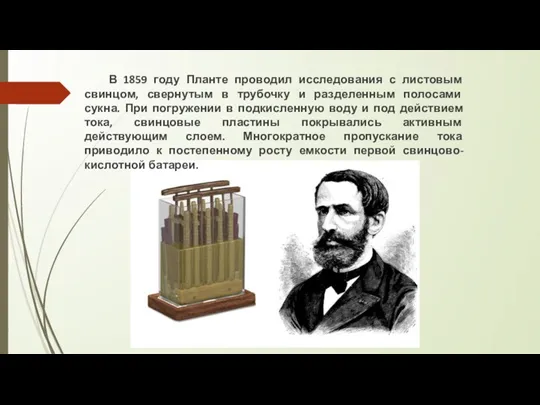

- 5. В 1859 году Планте проводил исследования с листовым свинцом, свернутым в трубочку и разделенным полосами сукна.

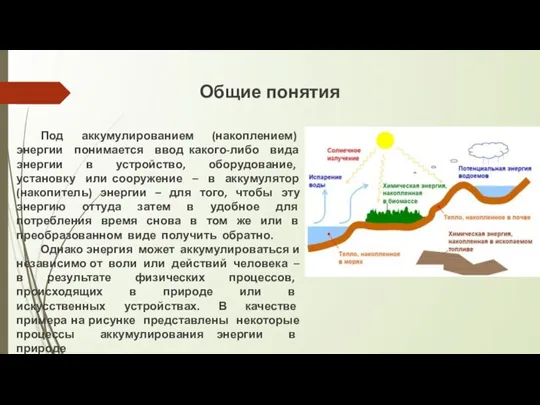

- 6. Общие понятия Под аккумулированием (накоплением) энергии понимается ввод какого-либо вида энергии в устройство, оборудование, установку или

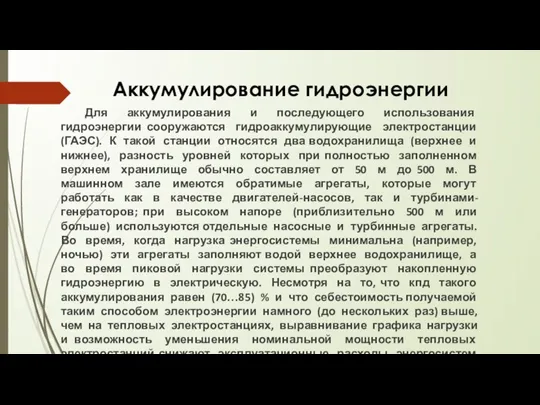

- 7. Для аккумулирования и последующего использования гидроэнергии сооружаются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). К такой станции относятся два водохранилища

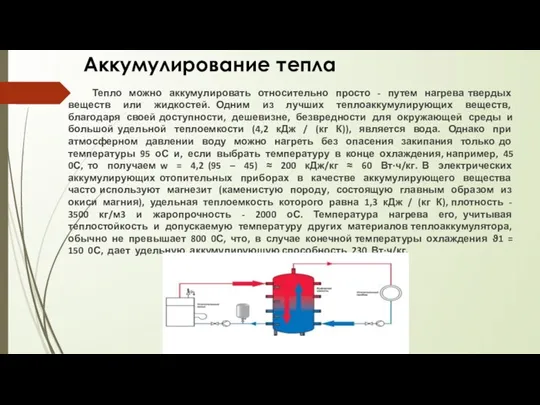

- 9. Аккумулирование тепла Тепло можно аккумулировать относительно просто - путем нагрева твердых веществ или жидкостей. Одним из

- 10. Аккумулирование электрической энергии В конденсаторах (в виде энергии электрического поля) В первичных гальванических элементах (в виде

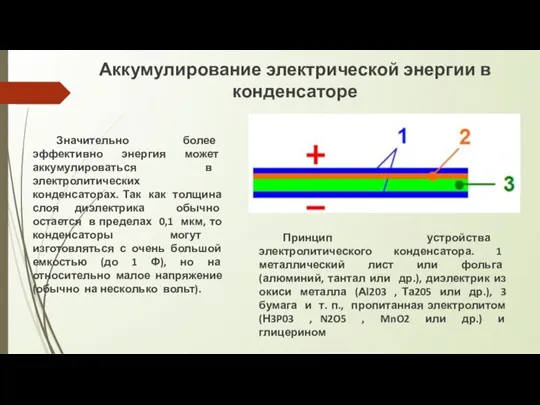

- 11. Значительно более эффективно энергия может аккумулироваться в электролитических конденсаторах. Так как толщина слоя диэлектрика обычно остается

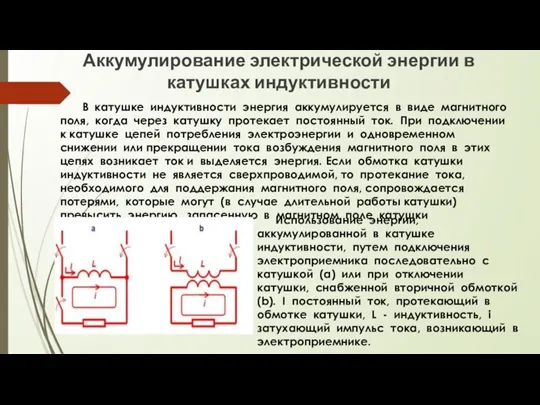

- 12. В катушке индуктивности энергия аккумулируется в виде магнитного поля, когда через катушку протекает постоянный ток. При

- 13. Аккумулирование электрической энергии в первичных гальванических элементах Принцип действия первичных гальванических элементов основан на использовании электродвижущей

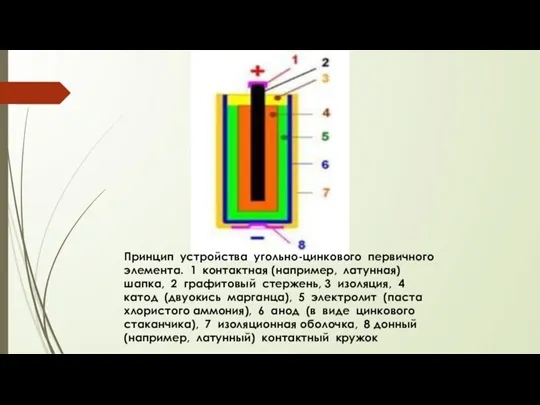

- 14. Принцип устройства угольно-цинкового первичного элемента. 1 контактная (например, латунная) шапка, 2 графитовый стержень, 3 изоляция, 4

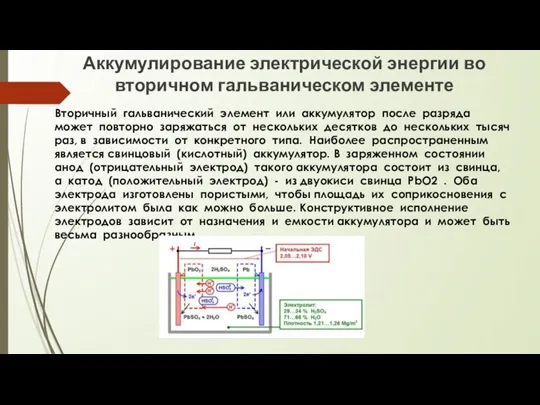

- 15. Аккумулирование электрической энергии во вторичном гальваническом элементе Вторичный гальванический элемент или аккумулятор после разряда может повторно

- 17. Скачать презентацию

Деятельностный подход в изучении химии

Деятельностный подход в изучении химии Классификация веществ. Кислоты. Основания. Соли

Классификация веществ. Кислоты. Основания. Соли Презентация на тему Многообразие карбоновых кислот

Презентация на тему Многообразие карбоновых кислот  Степень окисления в соединениях

Степень окисления в соединениях Презентация на тему Викторина "Узнай химический элемент"

Презентация на тему Викторина "Узнай химический элемент"  Производство полимеров в РК

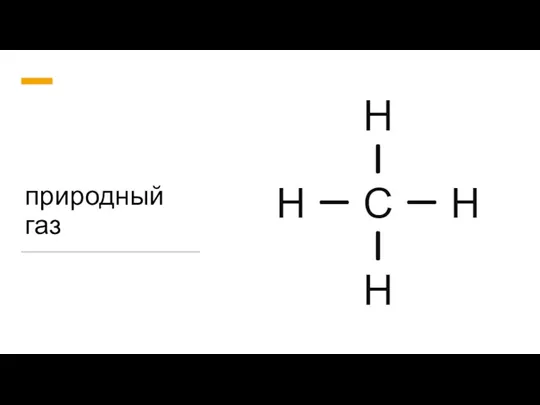

Производство полимеров в РК Природный газ

Природный газ Основания

Основания Продукты и процессы переработки нефти

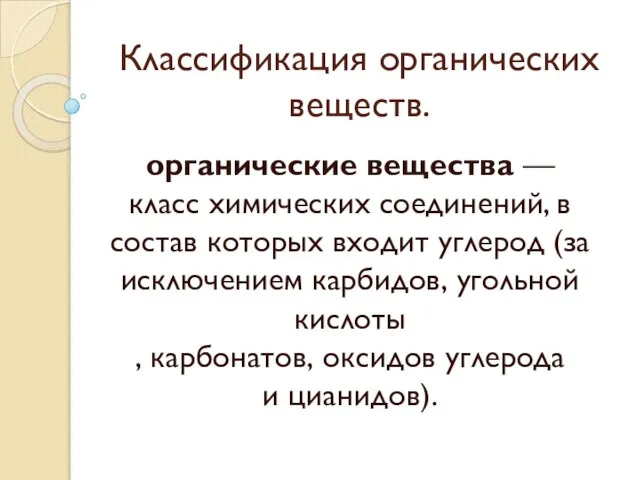

Продукты и процессы переработки нефти Классификация органических веществ

Классификация органических веществ Презентация на тему Соли угольной кислоты

Презентация на тему Соли угольной кислоты  Расчеты по уравнениям химических реакций

Расчеты по уравнениям химических реакций Презентация на тему Фосфорная кислота и ее свойства

Презентация на тему Фосфорная кислота и ее свойства  Презентация на тему Глицерин

Презентация на тему Глицерин  AMFOTERNOST__1

AMFOTERNOST__1 Оксиды в свете ТЭД

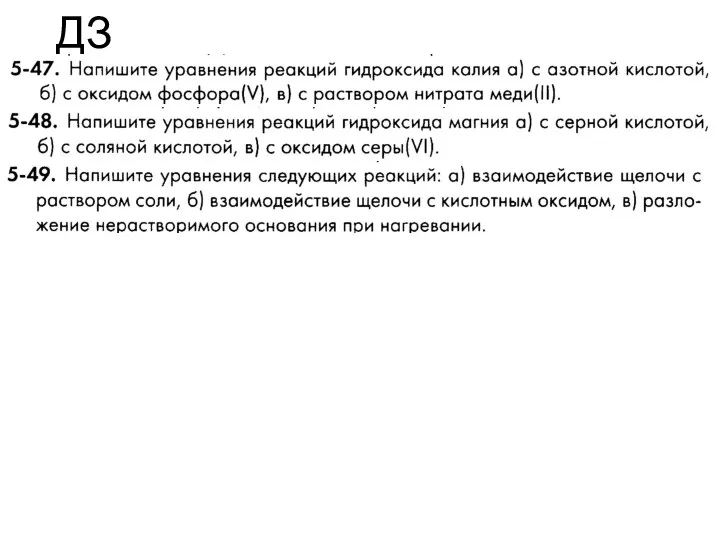

Оксиды в свете ТЭД Кислоты. Классификация. Номенклатура

Кислоты. Классификация. Номенклатура Окислительно-восстановительные реакции

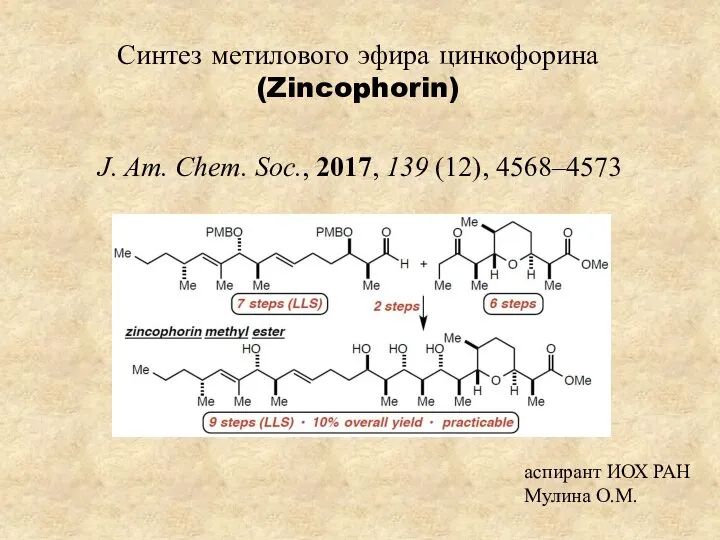

Окислительно-восстановительные реакции Синтез метилового эфира цинкофорина

Синтез метилового эфира цинкофорина Кристаллическая структура вещества. Характеристика вещества по формуле

Кристаллическая структура вещества. Характеристика вещества по формуле Полимерные материалы

Полимерные материалы gidroliz_soley (1)

gidroliz_soley (1) Конструирование макромолекул методом ATRP

Конструирование макромолекул методом ATRP Как искупаться дома в морской воде?

Как искупаться дома в морской воде? Железо. 9 класс

Железо. 9 класс Коррозия металлов

Коррозия металлов Химические свойства воды

Химические свойства воды Электролитическая диссоциация

Электролитическая диссоциация