Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ *Определение. Исторические сведения. *Актуальность *Этиология *Эпидемиология *Патогенез *Клиническая картина *Лабораторная диагностика *Дифференциальная диагностика *Лечение

- 3. Холера (cholera) Острое антропонозное инфекционное заболевание, относящееся к особо опасным инфекциям с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся

- 4. Актуальность Эпидемический процесс характеризуется острыми взрывными вспышками, групповыми заболеваниями и отдельными завозными случаями. Благодаря широким транспортным

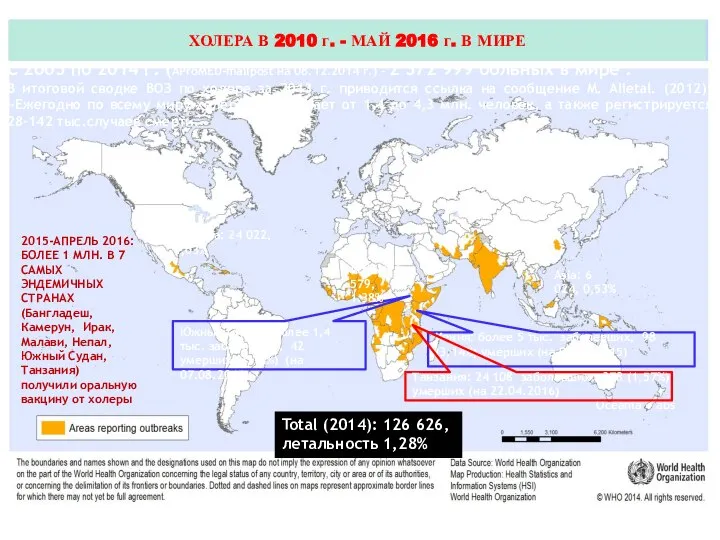

- 5. Южный Судан: более 1,4 тыс. заболевших, 42 умерших (3,14%) (на 07.08.2015) Africa:96 579, 1.38% Asia: 6

- 6. Кутырев В.В., 2010; Эпидемиологическая обстановка по холере в 2005-2014 г. ФКУЗ Ростовский-на-Дону ПЧИ Роспотребнадзора, февраль 2015

- 7. ЭТИОЛОГИЯ Возбудитель заболевания - вибрионы рода Vibrio, семейства Vibrionacеae. Существуют следующие этиологические формы холеры: 1.Vibrio cholerae

- 8. Морфология и тинкториальные свойства Холерные вибрионы имеют вид изогнутых палочек размерами (1,5-4,0) × (0,2-0,6) мкм, грамотрицательные,

- 9. Патогенные виды вибрионов: К роду Vibrio относится более 25 видов, из которых помимо Vibrio cholerae способны

- 10. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Резервуар и источник инфекции – человек, болеющий типичной, субклинической и стертой формой холеры, вибрионоситель .

- 11. Группы вибрионосителей: Больные с типичной формой холеры, максимальное выделение вибрионов в течение заболевания. Больные субклинической или

- 12. Патогенез холеры складывается из следующих звеньев: Проникновение и размножение возбудителя в тонком кишечнике где отмечается щелочная

- 13. Патогенез холеры складывается из следующих звеньев: Гиперсекреция воды и электролитов в тонком кишечнике, понижение их реабсорбции

- 14. Патоморфология У умерших часто отмечается « лицо Гиппократа»: запавшие глаза, заострившиеся черты лица, землистый цвет кожи

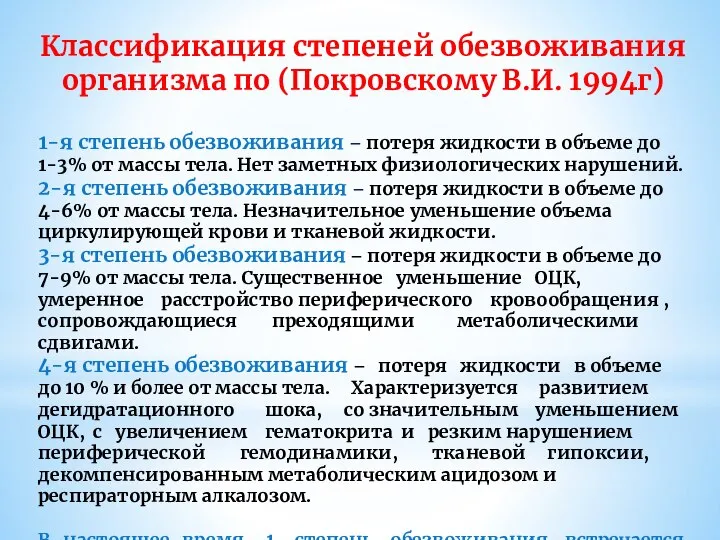

- 15. Классификация степеней обезвоживания организма по (Покровскому В.И. 1994г) 1-я степень обезвоживания – потеря жидкости в объеме

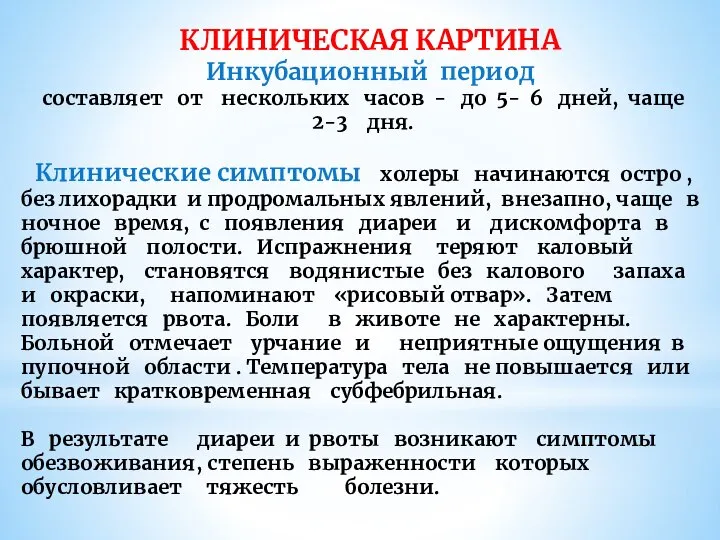

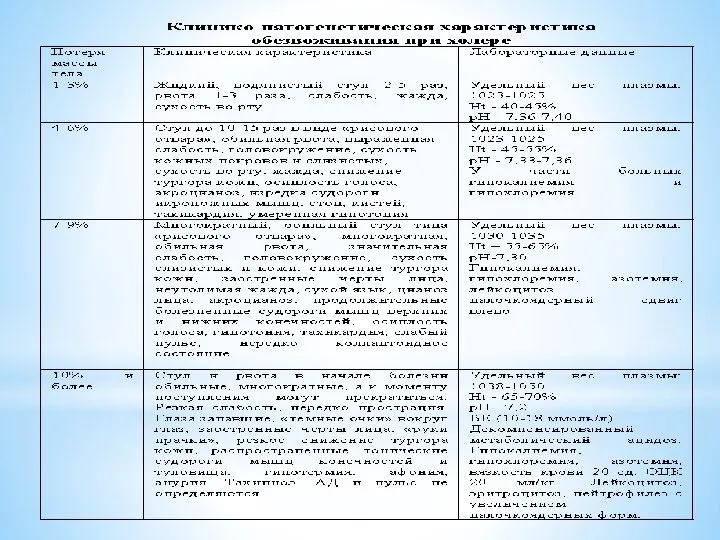

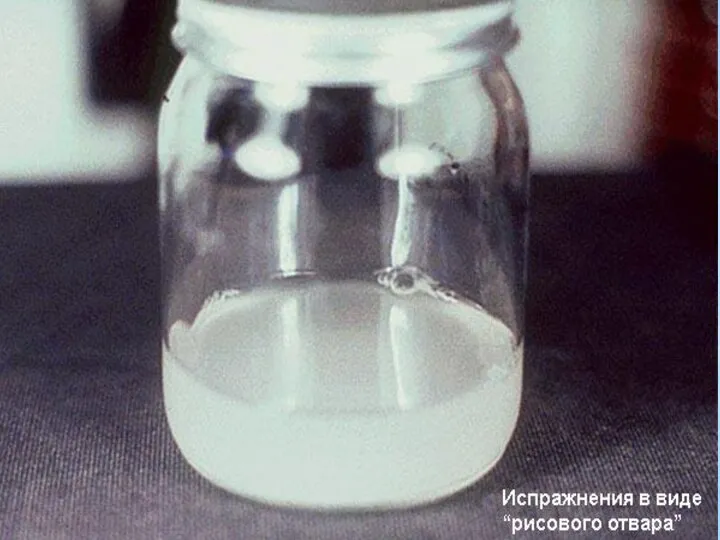

- 16. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Инкубационный период составляет от нескольких часов - до 5- 6 дней, чаще 2-3 дня.

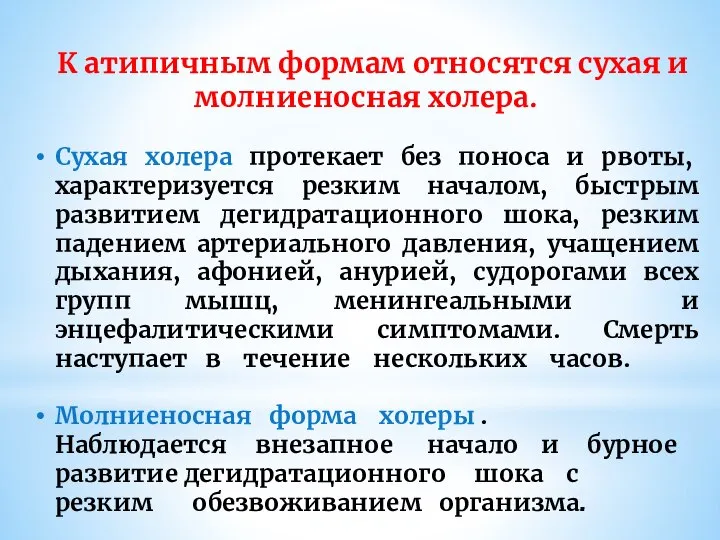

- 18. К атипичным формам относятся сухая и молниеносная холера. Сухая холера протекает без поноса и рвоты, характеризуется

- 21. ОСЛОЖНЕНИЯ Часть осложнений обусловлена нарушениями кровообращения регионарного характера: острое нарушение мозгового кровообращения инфаркт миокарда тромбоз мезентериальных

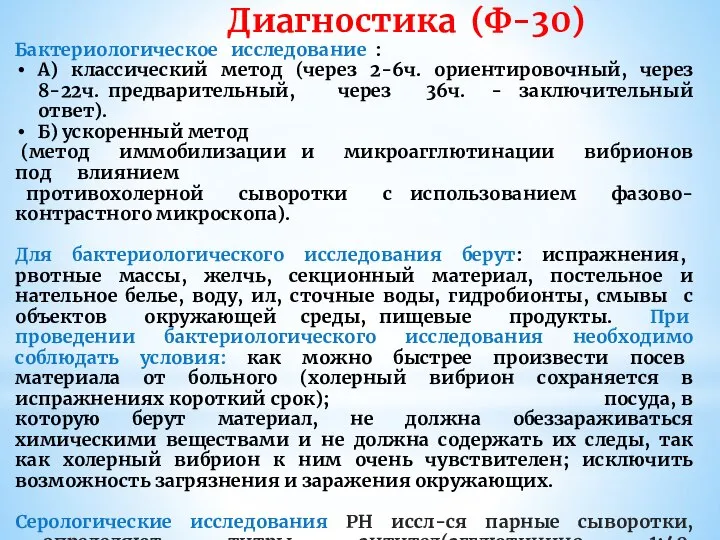

- 22. Диагностика (Ф-30) Бактериологическое исследование : А) классический метод (через 2-6ч. ориентировочный, через 8-22ч. предварительный, через 36ч.

- 24. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА Дифференциальный диагноз холеры проводят с сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, эшерихиозами, кампилобактериозами, дизентерией, вирусной диареей, диареей

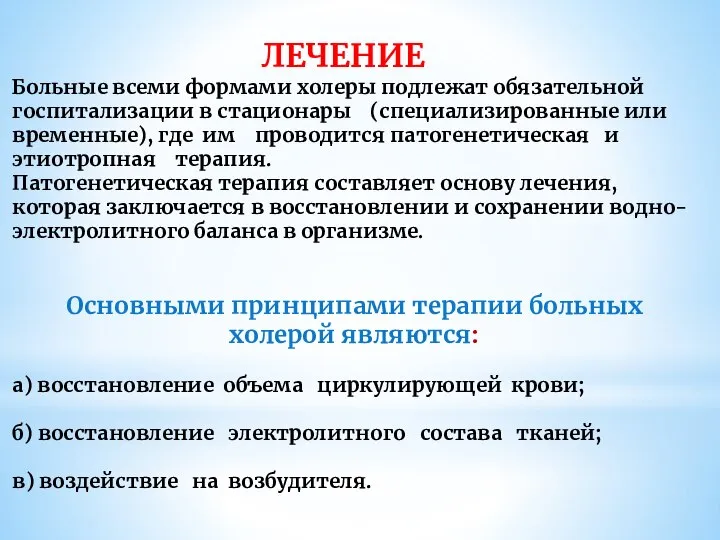

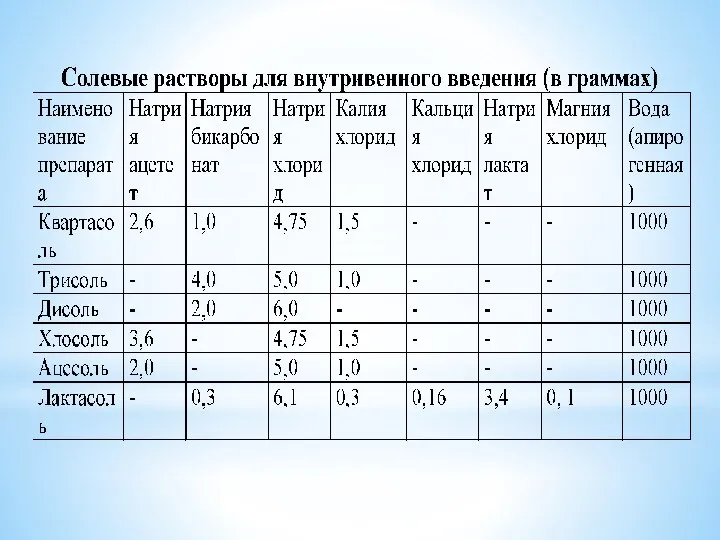

- 25. ЛЕЧЕНИЕ Больные всеми формами холеры подлежат обязательной госпитализации в стационары (специализированные или временные), где им проводится

- 26. Этапы регидратационной терапии: Первичная регидратация - восполнение имеющегося дефицита воды и солей; Коррегирующая регидратация - компенсация

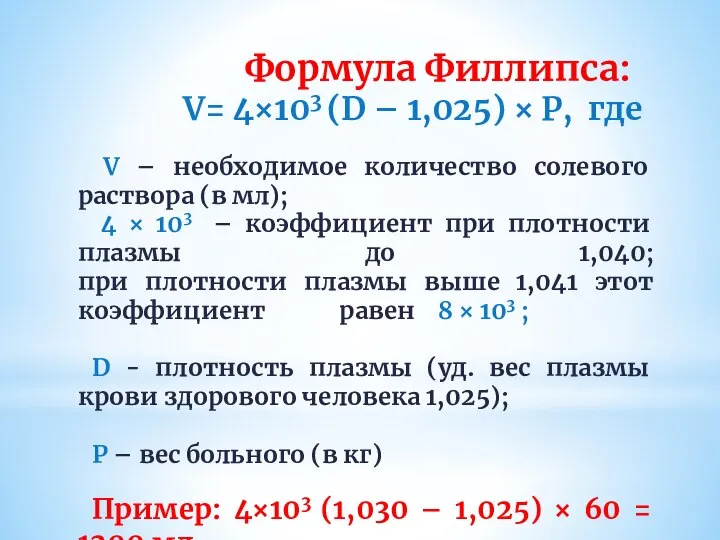

- 28. Формула Филлипса: V= 4×103 (D – 1,025) × Р, где V – необходимое количество солевого раствора

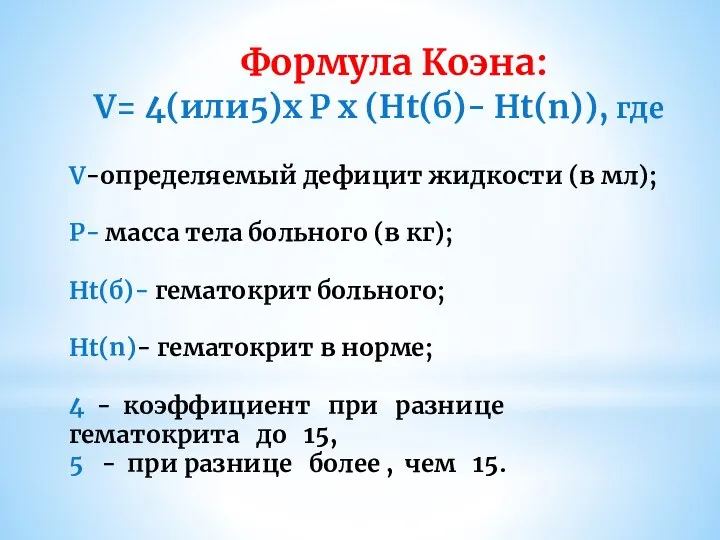

- 29. Формула Коэна: V= 4(или5)x P x (Ht(б)- Ht(n)), где V-определяемый дефицит жидкости (в мл); Р- масса

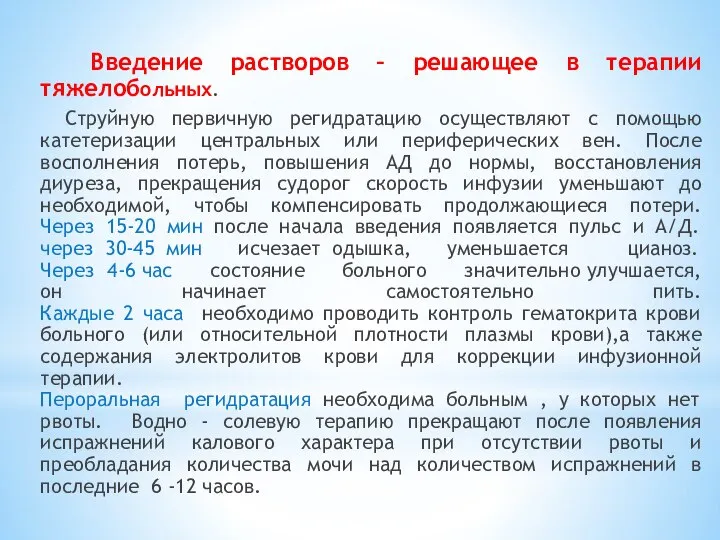

- 32. Введение растворов – решающее в терапии тяжелобольных. Струйную первичную регидратацию осуществляют с помощью катетеризации центральных или

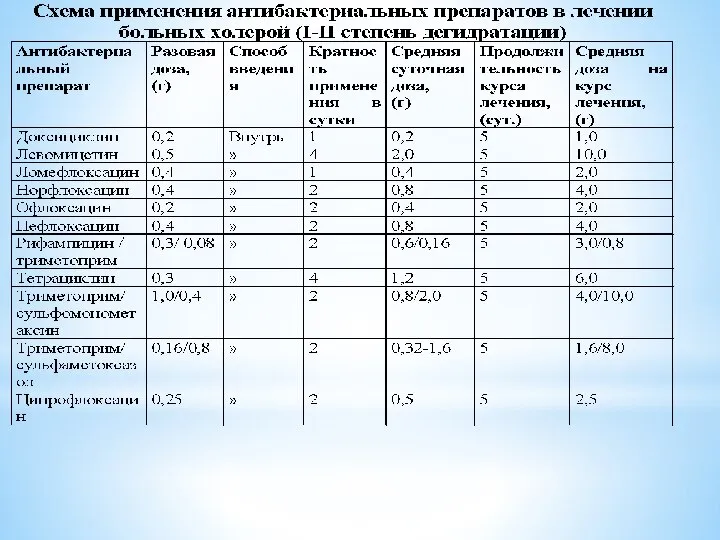

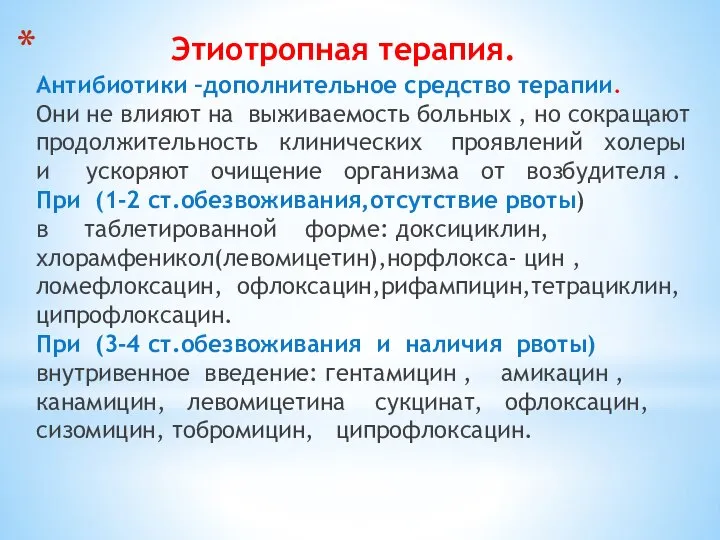

- 33. Этиотропная терапия. Антибиотики –дополнительное средство терапии. Они не влияют на выживаемость больных , но сокращают продолжительность

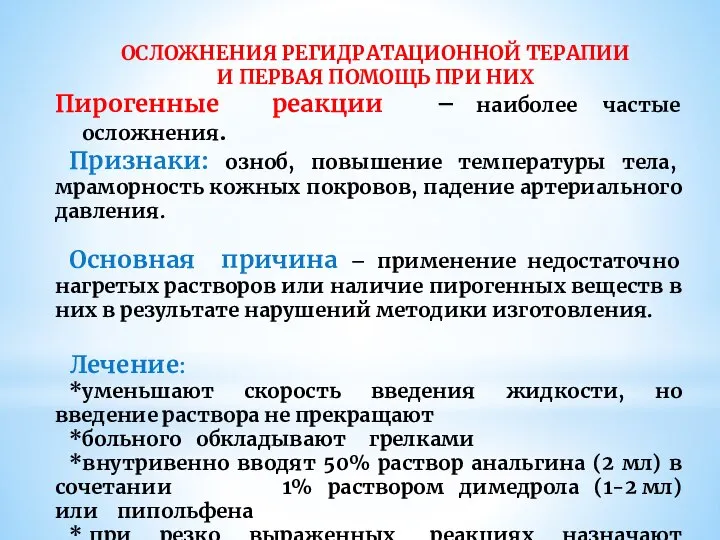

- 34. ОСЛОЖНЕНИЯ РЕГИДРАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НИХ Пирогенные реакции – наиболее частые осложнения. Признаки: озноб,

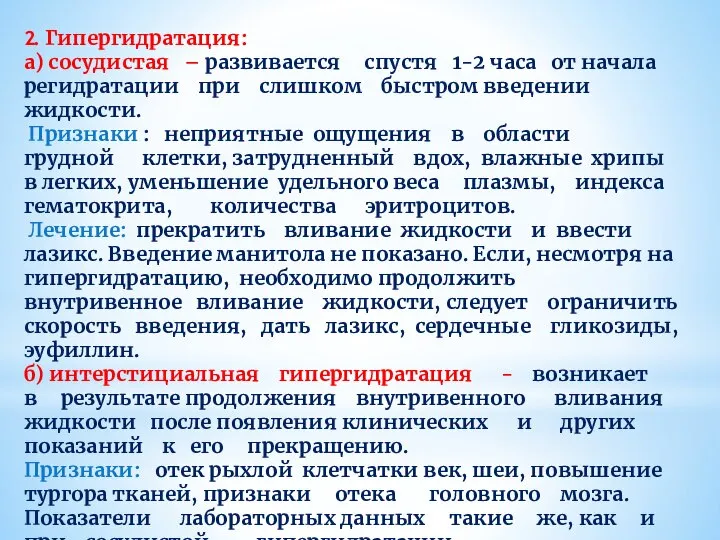

- 35. 2. Гипергидратация: а) сосудистая – развивается спустя 1-2 часа от начала регидратации при слишком быстром введении

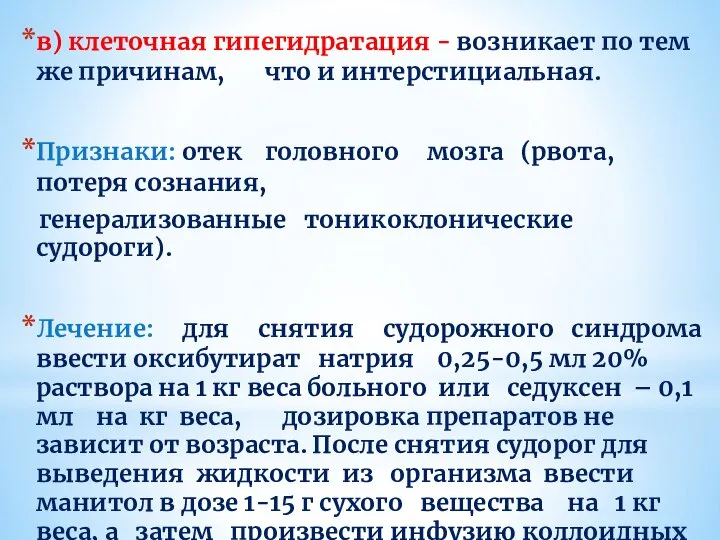

- 36. в) клеточная гипегидратация - возникает по тем же причинам, что и интерстициальная. Признаки: отек головного мозга

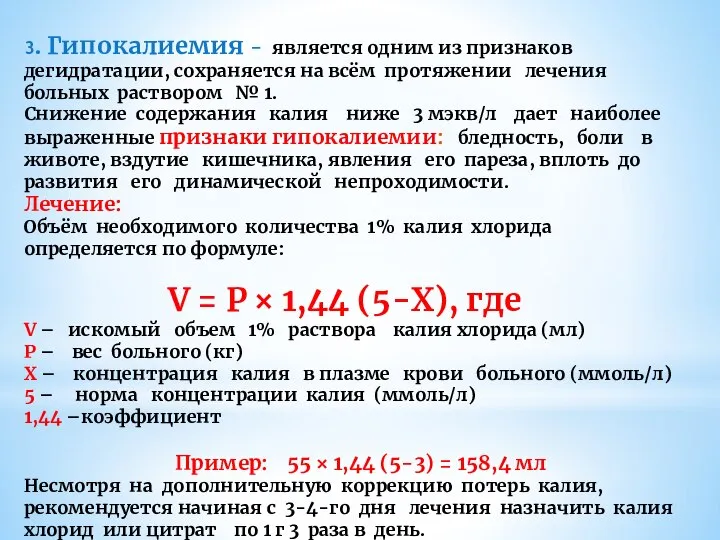

- 37. 3. Гипокалиемия - является одним из признаков дегидратации, сохраняется на всём протяжении лечения больных раствором №

- 38. 4. Гиперкалиемия возникает при увеличении концентрации ионов калия в крови свыше 6 мэкв/л. Признаки: отмечаются неприятные

- 39. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ Выписку больных из производят после их выздоровления, завершения регидратационной и этиотропной терапии и получения трех

- 40. ПРОФИЛАКТИКА Профилактические мероприятия направлены на улучшение социально-экономических и санитарно-гигиенических условий жизни населения; обеспечения доброкачественной питьевой водой,

- 41. При угрозе распространения холеры В очаге инфекции может быть проведена химиопрофилактика. Для этой цели используют доксициклин

- 42. ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ Запрещается входить и выходить из помещения, где находится больной. Срочно

- 43. 7.К больному должен прийти эпидемиолог, консультант по ООИ и представитель лечебного учреждения, который будет координировать действия.

- 44. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Казанцев А.П., Зубик Т.М., Иванов К.С.,Казанцев В.А. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей.-

- 46. Скачать презентацию

Туберкулёз костей лицевого черепа

Туберкулёз костей лицевого черепа Плоскостопие

Плоскостопие Щитовидная железа

Щитовидная железа Балалардағы оба

Балалардағы оба Остеоартроз

Остеоартроз Пуринергиялық синапстарда қозудың берілуіне әсер ететін дәрілер

Пуринергиялық синапстарда қозудың берілуіне әсер ететін дәрілер Аномалии развития женских половых органов

Аномалии развития женских половых органов Макроглоссия. Симптомы хронической макроглоссии

Макроглоссия. Симптомы хронической макроглоссии Аллергические риниты и конъюктивиты

Аллергические риниты и конъюктивиты Әсемділікті қалыптастыратын факторлар

Әсемділікті қалыптастыратын факторлар Умственная отсталость, деменция

Умственная отсталость, деменция Формирование групп риска по развитию рака яичников после прохождения процедуры ЭКО

Формирование групп риска по развитию рака яичников после прохождения процедуры ЭКО Сәламәтлек – зур байлык

Сәламәтлек – зур байлык Средства, применяемые при РГНТ. Классификация по направленности действия. Выбор препаратов

Средства, применяемые при РГНТ. Классификация по направленности действия. Выбор препаратов БАД Оптимал К2+Д3 (Optimal К2+D3)

БАД Оптимал К2+Д3 (Optimal К2+D3) Гидроцефалия

Гидроцефалия Паранеопластикалық синдромдар

Паранеопластикалық синдромдар Nipah аnd Hendra Virus

Nipah аnd Hendra Virus مسعف في كل بيت

مسعف في كل بيت m21-22_lektsia-1

m21-22_lektsia-1 Хирургическая анатомия груди. Операции при ранениях груди и гнойных заболеваниях плевры

Хирургическая анатомия груди. Операции при ранениях груди и гнойных заболеваниях плевры Инфекции, передающиеся через почву

Инфекции, передающиеся через почву Нарушение письменной речи

Нарушение письменной речи Возбудители дизентерии

Возбудители дизентерии Снотворные, противосудорожные срва

Снотворные, противосудорожные срва Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве How to Get Rid of Ticks on dogs without hurting them

How to Get Rid of Ticks on dogs without hurting them Внепищеводные проявления ГЭРБ

Внепищеводные проявления ГЭРБ