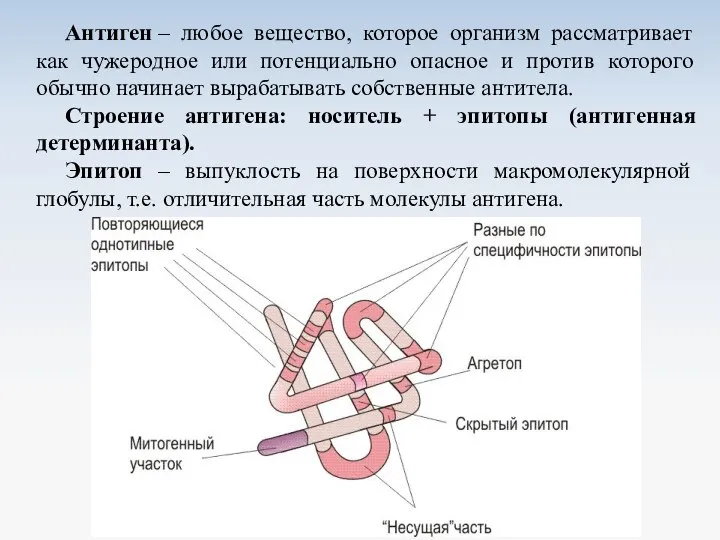

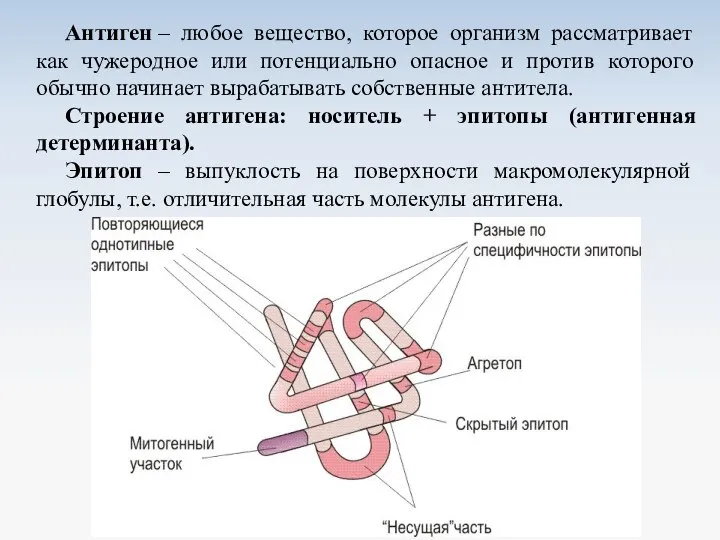

Слайд 2Антиген ‒ любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и

против которого обычно начинает вырабатывать собственные антитела.

Строение антигена: носитель + эпитопы (антигенная детерминанта).

Эпитоп – выпуклость на поверхности макромолекулярной глобулы, т.е. отличительная часть молекулы антигена.

Слайд 3Классификация антигенов

По происхождению;

По природе;

По молекулярной структуре;

По степени иммуногенности;

По степени чужеродности;

По направленности активации

и обеспеченность иммунного реагирования в ответ на внедрение антигена.

Слайд 4I. По происхождению различают

1. экзогенные антигены, возникшие вне организма;

2. эндогенные антигены,

возникшие внутри организма;

а) аутоантигены ‒ это структурно неизмененные молекулы, синтезируемые в организме в физиологических условиях, которые в норме не вызывают реакцию иммунной системы, при срыве толерантности или нарушении целостности биологических барьеров компоненты иммунной системы начинают специфически реагировать на аутоантигены выработкой специфических факторов иммунитета;

б) неоантигены возникают в организме в результате мутаций. После модификации молекулы приобретают черты чужеродности.

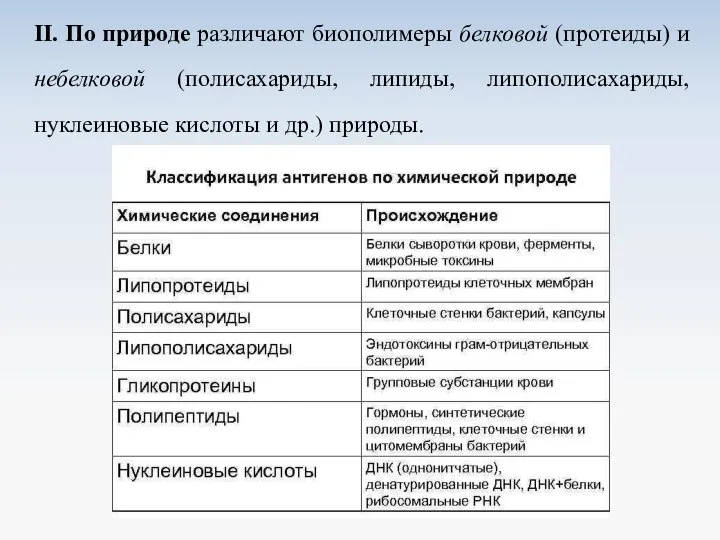

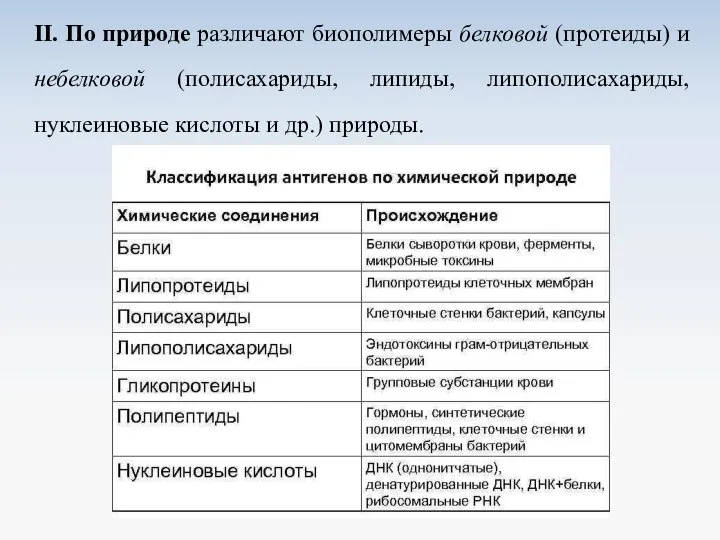

Слайд 5II. По природе различают биополимеры белковой (протеиды) и небелковой (полисахариды, липиды, липополисахариды, нуклеиновые

кислоты и др.) природы.

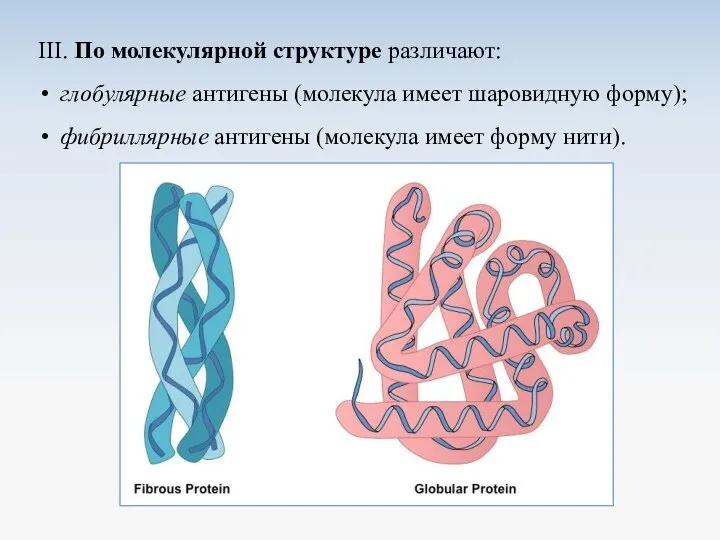

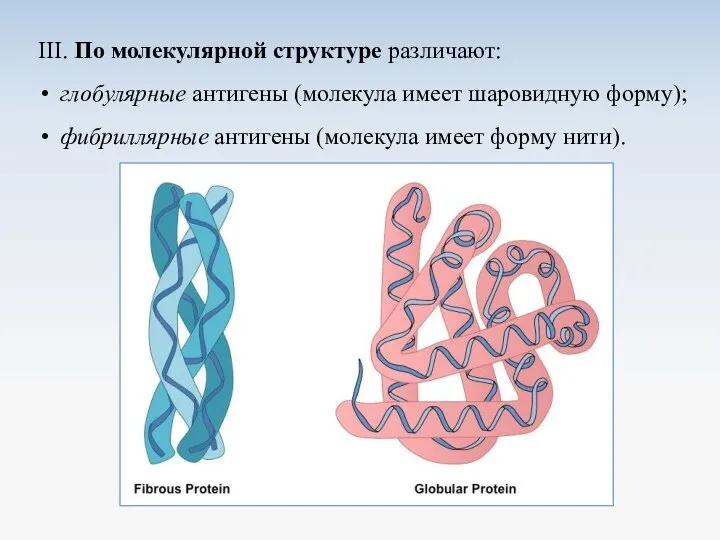

Слайд 6III. По молекулярной структуре различают:

глобулярные антигены (молекула имеет шаровидную форму);

фибриллярные антигены (молекула имеет

форму нити).

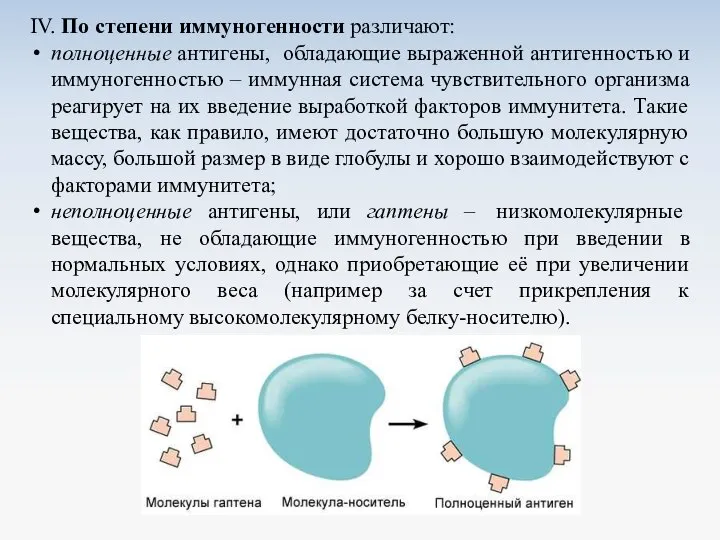

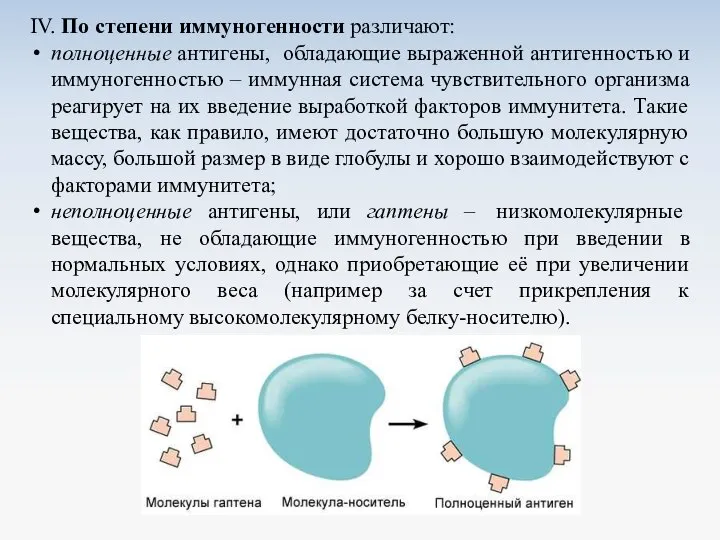

Слайд 7IV. По степени иммуногенности различают:

полноценные антигены, обладающие выраженной антигенностью и иммуногенностью ‒ иммунная

система чувствительного организма реагирует на их введение выработкой факторов иммунитета. Такие вещества, как правило, имеют достаточно большую молекулярную массу, большой размер в виде глобулы и хорошо взаимодействуют с факторами иммунитета;

неполноценные антигены, или гаптены ‒ низкомолекулярные вещества, не обладающие иммуногенностью при введении в нормальных условиях, однако приобретающие её при увеличении молекулярного веса (например за счет прикрепления к специальному высокомолекулярному белку-носителю).

Слайд 8V. По степени чужеродности различают

ксеногенные (гетерологичные) антигены ‒ общие для организмов, стоящих

на разных ступенях эволюционного развития, например, относящиеся к разным родам и видам;

аллогенные (групповые) антигены ‒ общие для генетически неродственных организмов, но относящихся к одному виду, на основании аллоантигенов общую популяцию организмов можно подразделить на отдельные группы (антигены групп крови и др.);

изогенные (индивидуальные) антигены ‒ общие только для генетически идентичных организмов, например для однояйцовых близнецов, инбредных линий животных (в популяции людей являются антигены гистосовместимости, а у бактерий ‒ типовые антигены, не дающие дальнейшего расщепления)

Слайд 9VI. По направленности активации и обеспеченность иммунного реагирования в ответ на внедрение

антигена. В зависимости от физико-химических свойств вещества, условий его внедрения, характера реакции и реактивности макроорганизма различают:

Иммуногены индуцируют продуктивную реакцию иммунной системы, которая заканчивается выработкой факторов иммунитета (антитела, антигенореактивные клоны лимфоцитов).

а) Т-зависимые ‒ в ответ на их введение иммунная реакция реализуется при обязательном участии Т-лимфоцитов (Т-хелперов). К Т-зависимым относится большая часть известных антигенов.

б) Т-независимые ‒ для развития иммунного не требуется привлечение Т-хелперов. Эти антигены способны непосредственно стимулировать В-лимфоциты к антителопродукции, дифференцировке и пролиферации, а также вызывать иммунный ответ у бестимусных животных.

Толерогены при взаимодействии с системой приобретенного иммунитета индуцируют формирование иммунологической толерантности на эпитопы данного толерогена.;

Аллергены также воздействует на систему приобретенного иммунитета, но производимый ими эффект формирует патологическую реакцию организма в виде гиперчувствительности немедленного или замедленного типа.

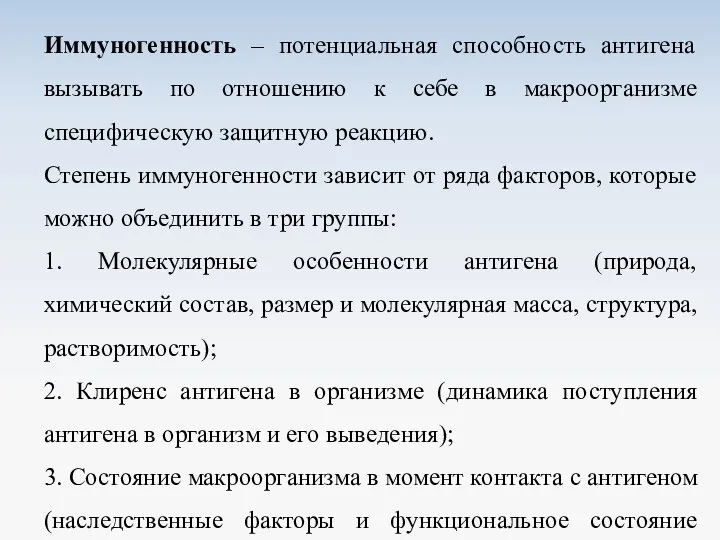

Слайд 10Иммуногенность ‒ потенциальная способность антигена вызывать по отношению к себе в макроорганизме

специфическую защитную реакцию.

Степень иммуногенности зависит от ряда факторов, которые можно объединить в три группы:

1. Молекулярные особенности антигена (природа, химический состав, размер и молекулярная масса, структура, растворимость);

2. Клиренс антигена в организме (динамика поступления антигена в организм и его выведения);

3. Состояние макроорганизма в момент контакта с антигеном (наследственные факторы и функциональное состояние макроорганизма).

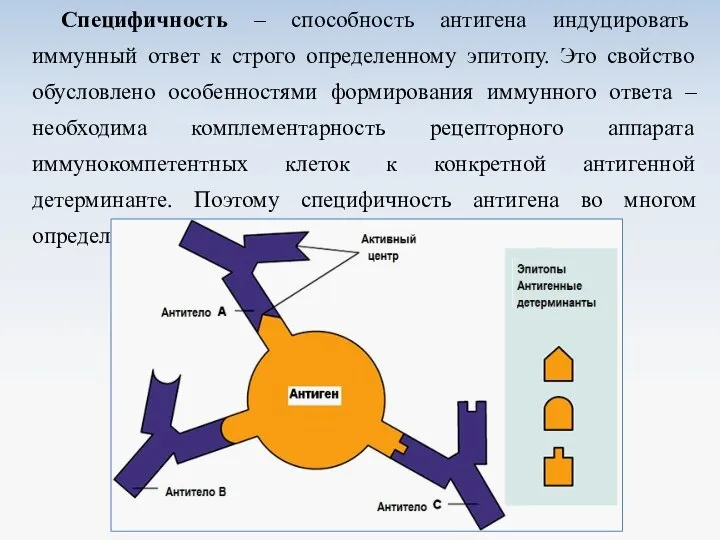

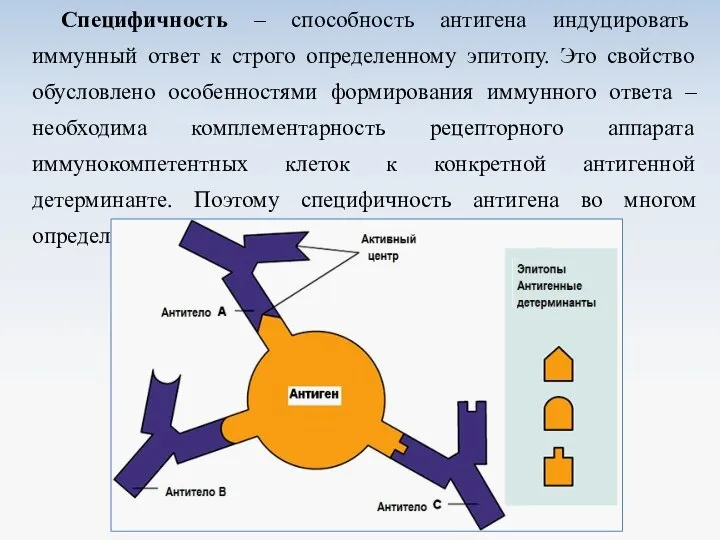

Слайд 11Специфичность ‒ способность антигена индуцировать иммунный ответ к строго определенному эпитопу. Это

свойство обусловлено особенностями формирования иммунного ответа ‒ необходима комплементарность рецепторного аппарата иммунокомпетентных клеток к конкретной антигенной детерминанте. Поэтому специфичность антигена во многом определяется свойствами составляющих его эпитопов.

Клиническое наблюдение.Клиническое наблюдение

Клиническое наблюдение.Клиническое наблюдение Правила проведения мероприятий по профилактике туберкулеза. Приказ №214

Правила проведения мероприятий по профилактике туберкулеза. Приказ №214 Нарушение кровообращения - шок (С)

Нарушение кровообращения - шок (С) Гортанно глоточный комплекс

Гортанно глоточный комплекс Глаукома. Симптомы глаукомы. Лечение

Глаукома. Симптомы глаукомы. Лечение Закони та накази, що регламентують імунопрофілактику в Україні

Закони та накази, що регламентують імунопрофілактику в Україні Классификация нарушения больших моторных функций у больных спастическими формами ДЦП с 4-х лет (gmfcs)

Классификация нарушения больших моторных функций у больных спастическими формами ДЦП с 4-х лет (gmfcs) Научные современные открытия. Микрохирургия глаза. Федоров Святослав Николаевич

Научные современные открытия. Микрохирургия глаза. Федоров Святослав Николаевич Клинический протокол МКБ

Клинический протокол МКБ Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона Наркотики

Наркотики Клиновидная дегидратация у лиц с санированной ротовой полостью

Клиновидная дегидратация у лиц с санированной ротовой полостью Введение в иммунологию

Введение в иммунологию Атомдық жарылыстың зардаптары

Атомдық жарылыстың зардаптары Волшебные руки. Массаж

Волшебные руки. Массаж Дифференциальная диагностика анемий

Дифференциальная диагностика анемий Руководство-презентация для участников олимпиады по акушерству, гинекологии и перинатологии

Руководство-презентация для участников олимпиады по акушерству, гинекологии и перинатологии Гигиена одежды подростков

Гигиена одежды подростков Плевральная и люмбальная пункция

Плевральная и люмбальная пункция Диабетический кетоацидоз

Диабетический кетоацидоз ГБУСО ВО Тюрмеровский психоневрологический интернат Учебный центр сопровождаемого проживания

ГБУСО ВО Тюрмеровский психоневрологический интернат Учебный центр сопровождаемого проживания Профилактика алкоголизма

Профилактика алкоголизма Вопросы онконастороженности. Онкопатруль

Вопросы онконастороженности. Онкопатруль Основные направления использования ферментных комплексов

Основные направления использования ферментных комплексов Пневмония. Определение и классификация

Пневмония. Определение и классификация Genetic Seven. Лечение генетических болезней

Genetic Seven. Лечение генетических болезней Лёгочный кровоток

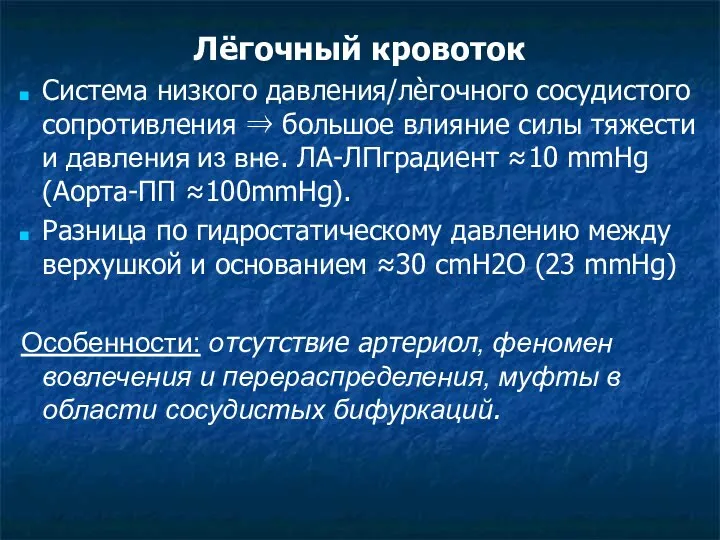

Лёгочный кровоток Первая медицинская помощь

Первая медицинская помощь